Il cielo è il mio limite. Jean-Michel Basquiat a Milano

ll Mudec inserisce la mostra, suddivisa in cinque sezioni, nel percorso sulle raccolte etnografiche. E riporta Basquiat in Italia dove, nel 1981, la galleria Mazzoli di Modena aveva ospitato la sua prima personale.

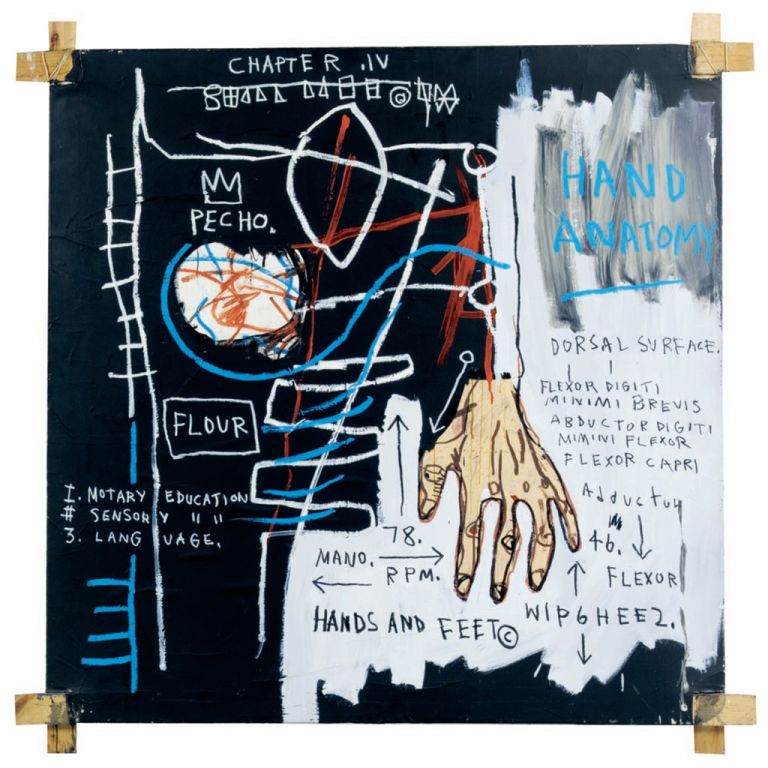

Corone, corpi, sirene, automobili, studi anatomici, colori come schiaffi e un dinamismo estremo. Trovarsi davanti alle opere di Jean-Michel Basquiat (New York, 1960-1988) significa mordere la Grande Mela nel cuore di Downtown, in un ventennio di fermento creativo, proprio quando un artista giovane ed esplosivo scaraventava la strada sulle pareti delle gallerie.

La mostra, densa (talvolta troppo), apprezzabile da un punto di vista didattico prima ancora che di selezione delle opere, entra nel rimescolamento che Basquiat trascinava con sé dalla nascita.

UN MIX DI CONTAMINAZIONI

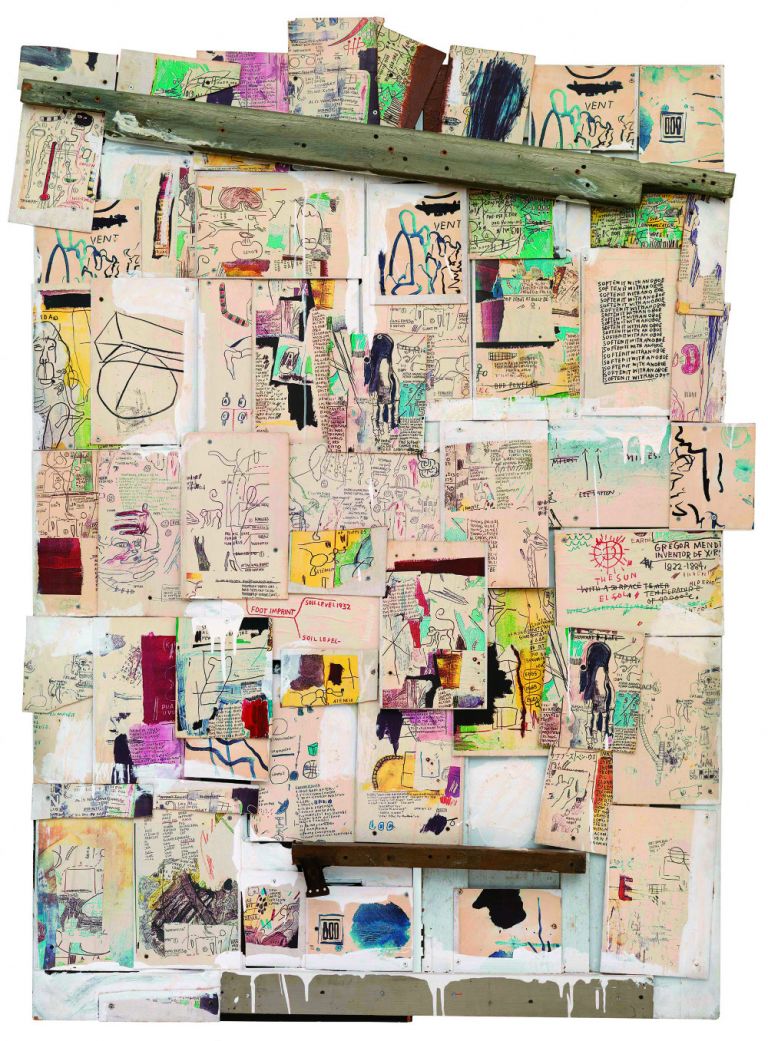

Madre portoricana e padre haitiano, cresciuto nella comunità afro-caraibica di Brooklyn prima di perdersi nel ventre di Manhattan, scappato di casa dopo la separazione dei genitori e i fallimenti scolastici. Basquiat era giunto alla fama internazionale grazie alla pittura, ma l’esposizione rimarca come lo si potesse considerare un artista a tutto tondo: sui muri, oltre che immagini, imprimeva parole – talvolta combinando le une e le altre in enigmatici rebus – e si firmava SAMO (Same Old Shit); era stato un componente dei Gray, band che sperimentava il no wave, pur metabolizzando le composizioni jazz, bebop e del nascente hip hop. Un concentrato sonoro che sembra riemergere nelle tele dell’artista, come nelle ante di porte, finestre e altri supporti su cui dipingeva quando viveva per strada. Apprezzava autori come Twain e Borroughs, con il quale condivideva la tecnica del cut-up, di cui lo stesso scrittore sottolineava: “Quanto a caso è il caso? […] Il cut-up vi mette in contatto con ciò che sapete e non sapete di sapere”.

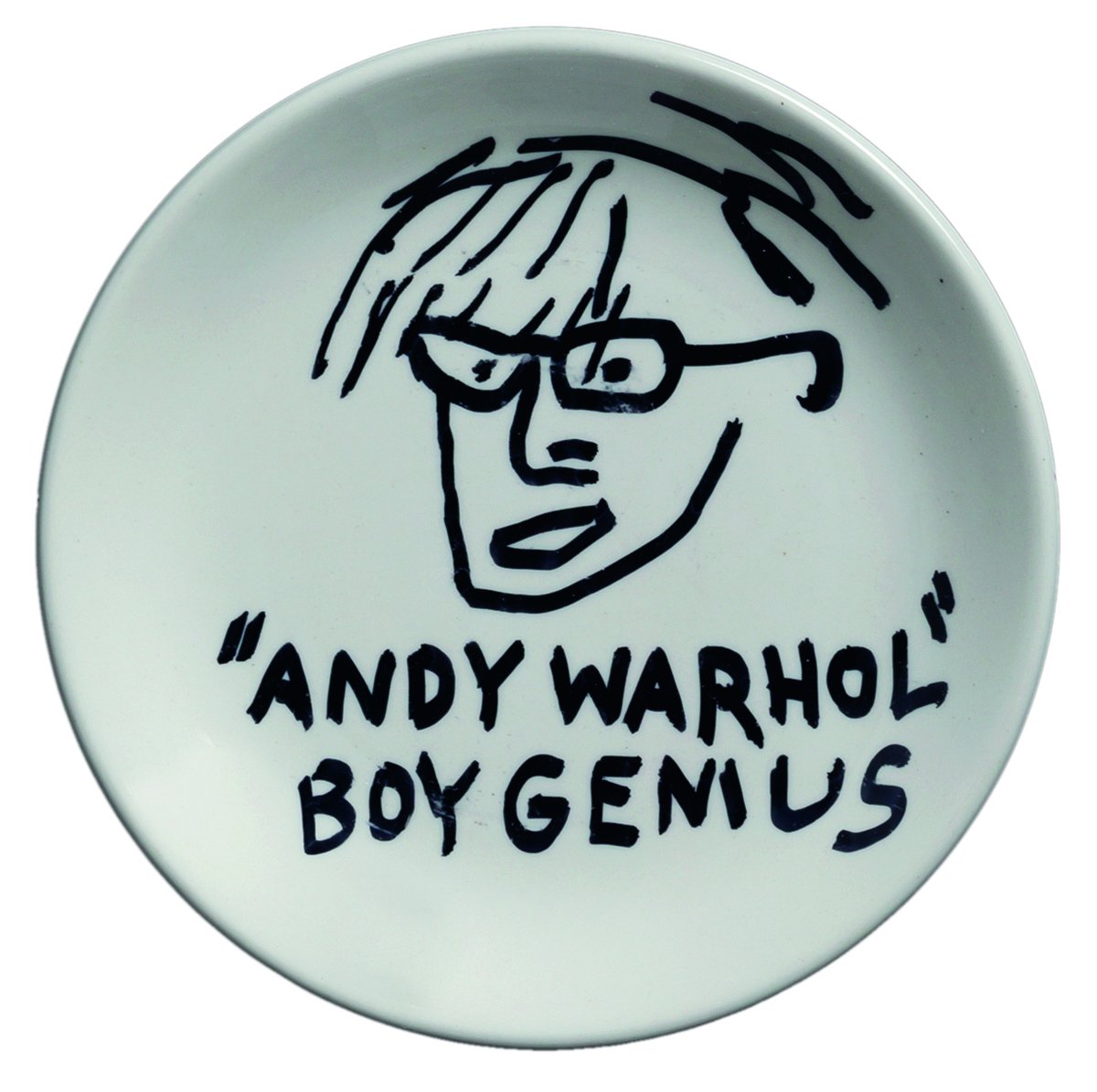

Jean-Michel Basquiat, Boy Genius, 1983

UNA PITTURA SENZA TEMPO

Ma cosa avrebbe fatto Basquiat se non fosse diventato pittore? Probabilmente avrebbe girato dei film in cui i neri non sono visti come alieni, rivelava a Becky Johnstone in un’intervista del 1986 (il video è in mostra). Negli anni aveva attecchito difatti in lui una solida motivazione sociale, malgrado dai bassifondi da cui era partito fosse finito per frequentare le gallerie più in vista, i pub e i music club che contavano, dove aveva conosciuto Warhol, Madonna, Haring e altre personalità con cui strinse sodalizi artistici e umani.

Basquiat è un emblema della contaminazione, la sua è una pittura senza tempo, forse proprio perché fortemente calata nella sua epoca. I segni e le pennellate sono sporchi perché vivi, ogni lavoro sembra evolvere prima che sia concluso e richiede un avvicinamento, come quando si osserva una mappa per orientarsi.

LA MOSTRA

Il Mudec, dopo aver ospitato, tra gli altri, Gauguin e Miró, sceglie ora la poetica di Basquiat per far luce sui contatti tra le proprie collezioni di arte primitiva e gli artisti del XX secolo. Il multilinguismo di Basquiat, il suo lessico ramificato hanno spinto il museo a ricordarlo come un rappresentante del secolo scorso.

Le opere, divise per tecnica, provengono prevalentemente dalla collezione Mugrabi e consistono in dipinti (inclusi alcuni realizzati in collaborazione con Warhol), disegni, serigrafie e oggetti, per lo più piatti trasformati in ritratti atipici di personaggi noti. Soffermandosi in particolare sul ruolo sociale e culturale di Basquiat, ciò che forse la mostra trascura è l’aspetto funebre di cui parte della sua produzione è impregnata e che rende protagonisti scheletri umanoidi, privilegiando un’anatomia che più che materia di studio si rivelò un’occasione per disfare il corpo, osservarlo ai raggi x e vederne il vuoto e il marcio: quasi un mesto oracolo.

Lucia Grassiccia

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati