Versus. Il dibattito fra materia e concetto

Quando nasce un’opera d’arte? Nel momento dell’elaborazione concettuale o solo dopo aver preso forma ed essere stata plasmata nella materia? Sono ospiti di “Versus” Sabrina Mezzaqui e Giovanni Frangi, per analizzare la complessa relazione tra il processo mentale e l’operare fisico dell’artista.

Talento pratico e capacità ideativa sono le basi su cui poggia ogni atto creativo. Ma conta più il risultato estetico o la possibilità di trasmettere un messaggio, un’idea? Per un artista è molto difficile trovare il giusto equilibrio tra materia e concetto. Se dà eccessiva importanza alla tecnica, può cedere alla tentazione di adagiarsi sul compiacimento del gesto. Se invece è ancorato a principi teorici troppo rigidi, rischia di produrre sterili esercizi di ragionamento, privi di anima e di sentimento. Certo, la comunicazione artistica non può limitarsi a fornire stimoli percettivi, ma neppure è ipotizzabile che si torni a battere il sentiero, da tempo abbandonato, del puro statement. Gli artisti Sabrina Mezzaqui e Giovanni Frangi si raccontano nel sesto capitolo di Versus, la rubrica dedicata al confronto e al dialogo tra i protagonisti del mondo dell’arte contemporanea.

L’armoniosa interdipendenza tra mente e corpo, che già Giovenale reputava indispensabile per la salute psicofisica, è per Leonardo il fondamento della “scienza della pittura”. La perfetta simmetria è però un ideale difficilmente avvicinabile: da che lato pende la vostra bilancia? Pensiero o azione?

Sabrina Mezzaqui: Molte mie opere nascono nel pensiero. Spesso sono immagini o forme scaturite dall’incontro con un libro, una pagina, una frase, una parola. Nella realizzazione poi tendo a una smaterializzazione. Avverto la pesantezza della materia e solitamente il lavoro di alleggerimento richiede tempi lunghi e lenti.

Giovanni Frangi: La mia bilancia pende sempre sull’azione. Sono una macchina che spesso fatica a scaldare il motore. E quasi sempre la scintilla che fa scattare qualcosa di buono è determinata dal luogo. Il luogo espositivo è sempre una ragione determinante. Io lavoro esclusivamente in base ai luoghi dove andrò a esporre. Altrimenti giro a vuoto e faccio passare il tempo.

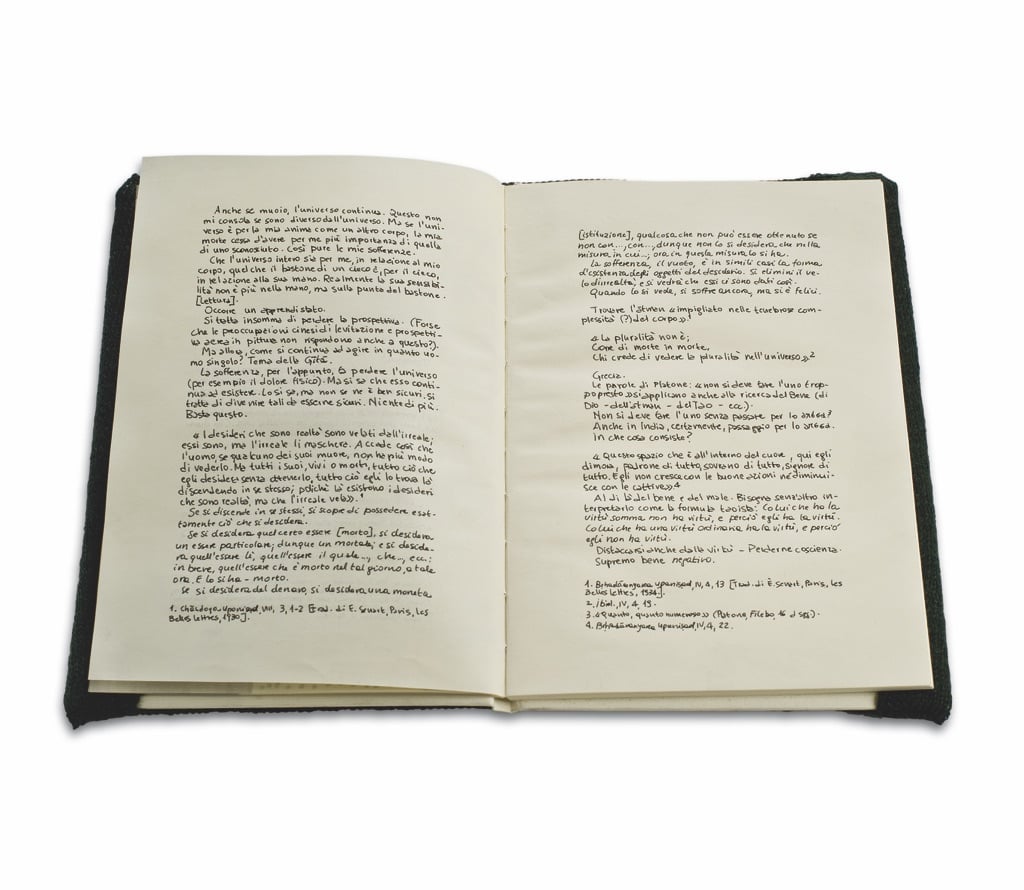

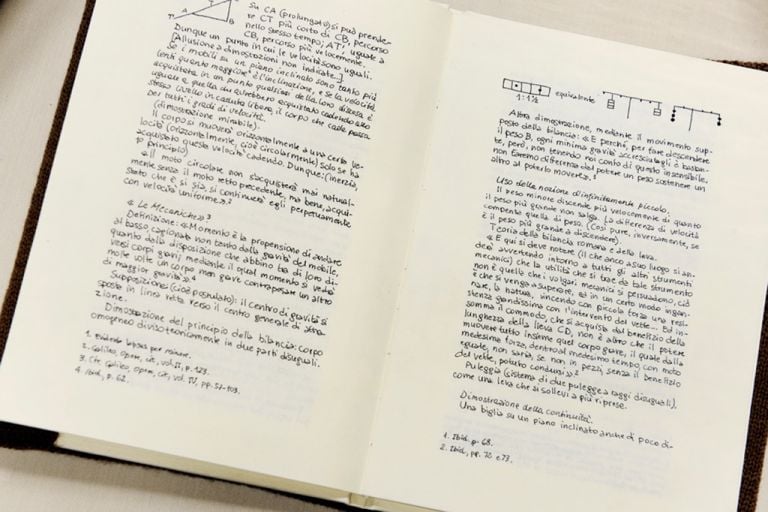

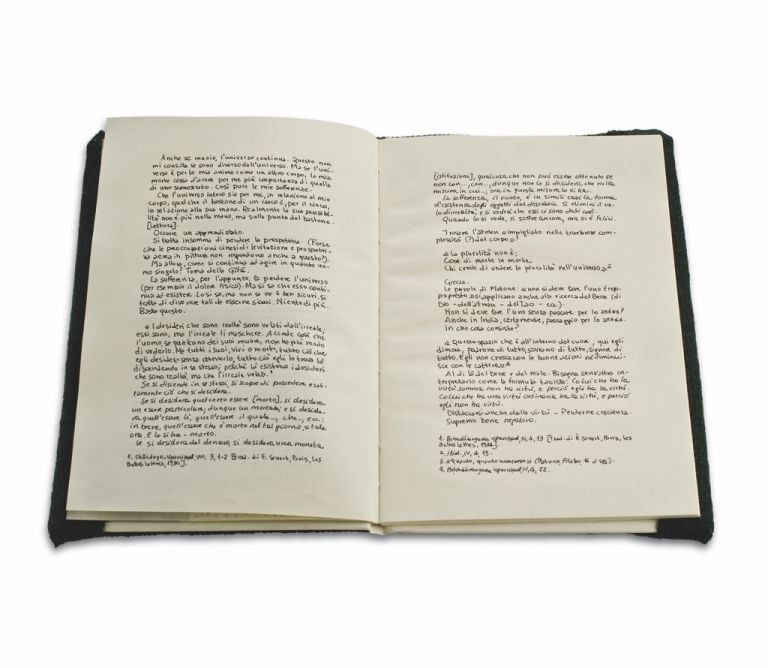

Sabrina Mezzaqui, I quaderni di Simone Weil, 2010-16. Collezione privata, Monza

Fino a che punto un artista può delegare la realizzazione delle proprie opere? Il suo compito termina nel momento in cui ha ideato e progettato un lavoro oppure l’intervento manuale è necessario? Quando l’aiuto degli assistenti è indispensabile?

S. M.: A me piace condividere la realizzazione delle opere, avvalermi delle capacità, del tempo e della sensibilità di altre persone. L’opera si arricchisce e il lavoro può portare delle sorprese. E questo induce il mio ego a mettersi un po’ da parte e alleggerire la tensione verso il risultato. Nei quaderni di Simone Weil ho trovato questo pensiero: “L’arte non ha avvenire immediato perché ogni arte è collettiva e non vi è più vita collettiva (ci sono soltanto collettività morte), e anche a causa della rottura del patto autentico fra anima e corpo”. Da un po’ di tempo mi capita di avventurarmi in tavoli di lavoro condivisi, piccole comunità temporanee, e sempre è un’esperienza molto interessante e stupefacente, a me il compito di una regia leggera.

G. F.: Mi servono degli aiuti quando fisicamente faccio fatica, perché lavoro spesso su grandi dimensioni. Ad esempio ho realizzato ultimamente degli stendardi di sei metri su cui facevo colare dei solventi e, senza l’aiuto di Giancarlo, non sarei riuscito a spostare la tela. Comunque non sono un artista a cui piace delegare, anche perché spesso scopro quello che voglio fare facendolo. Tempo fa ho usato l’espressione della mano che diventa intelligente, capisce in maniera automatica dove deve andare. Quando sono fortunato succede così.

Mi piacerebbe, a questo punto, parlare del vostro metodo di lavoro, partendo dall’analisi del processo generativo e dei meccanismi alla base della creazione artistica. Giovanni, vorrei che scegliessi due o tre opere che ti hanno costretto a una viscerale lotta con la materia, per poi descrivere le diverse fasi del concepimento e della realizzazione. Sabrina, anche a te chiedo di pensare ad alcuni lavori significativi, prediligendo però quelli la cui essenza dominante è una pura idea. Prima parlavi di accantonamento dell’ego e di strategie di “alleggerimento”: come riesci a raggiungere questi obiettivi?

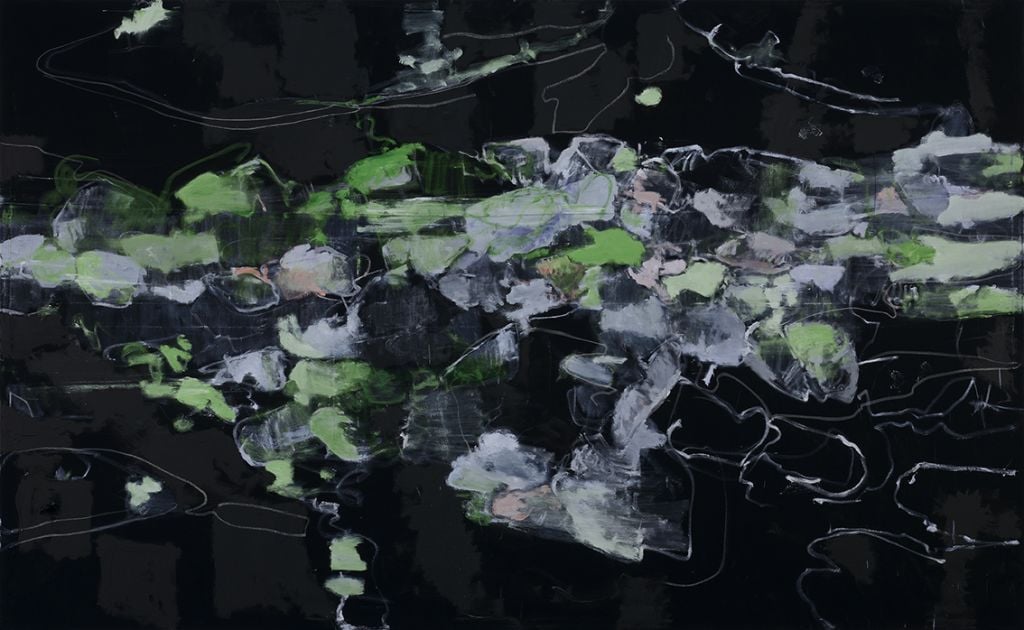

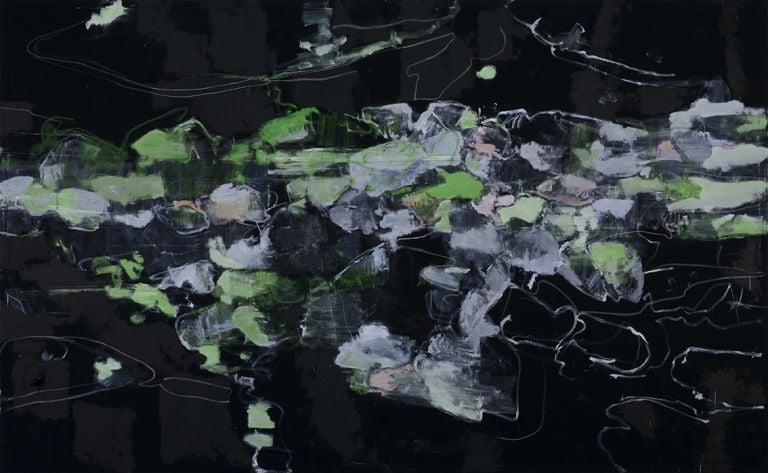

G. F.: Ho lavorato per anni con l’idea che la materia desse spessore non solo “materiale” alle mie opere. Cercavo nelle stratificazioni del colore la profondità. Avevo in mente un artista dimenticato come Morlotti, passando attraverso Kiefer. In questa direzione ci sono due quadri: uno del 1998, che si intitola Il posto delle fragole e rappresenta un grande bosco, e un altro, del 2001, il primo della serie di quadri neri che poi sono stati esposti da Panza a Varese nella mostra Nobu at Elba. In entrambi il lavoro è durato dei mesi per ottenere il risultato. Un equilibrio tra un’immagine fotografica e la sua trasformazione, ma in realtà tra pieno e vuoto. Poi mi sono accorto lentamente che il valore della materia sta per me anche nella sua sottrazione. Questo è successo quando a San Francisco ho lavorato per un periodo solo con la tecnica del monotipo. Adesso sono in questa fase e spesso lavoro partendo da delle tele che hanno già un fondo colorato o dipinto da me o perché le trovo già pronte per l’uso. In questo modo il segno, o il grumo di colore che è sempre la struttura della mia grammatica, diventa più efficace.

S M.: Nel 2010 ho iniziato a copiare a mano I quaderni di Simone Weil dall’edizione italiana Adelphi. L’opera è composta da diciotto quaderni e la copiatura di ogni singola pagina è fedele all’impostazione tipografica della stessa pagina stampata. Sono stata aiutata da diverse persone nel ricalco a matita di 1.420 pagine, mentre la stesura definitiva a inchiostro è opera di un’unica calligrafia, la mia. Questo lavoro mi ha accompagnato per quasi sei anni, più che un’opera la considero un’esperienza. Nella pratica di lettura-dettatura-scrittura, il pensiero di Simone Weil mi ha attraversato fisicamente dagli occhi alla mano. Nella favola di Andersen, la Regina delle Nevi ordina al piccolo Kay di scrivere la parola Eternità nel ghiaccio, ma lui non riesce. Anch’io ci ho provato: la scritta Eternità in rilievo in una lastra di ghiaccio ha paradossalmente una durata piuttosto breve…

Giovanni Frangi, Il Richiamo della foresta, 1999. Courtesy Galleria dello Scudo, Verona. Photo Paolo Vandrasch

Apprezzate di più le opere d’arte che riescono ad attivare uno sguardo profondo e consapevole sulla realtà oppure i lavori che generano immagini in grado di superare i limiti della percezione? Preferite essere guidati dalla razionalità o abbandonarvi alla fantasia?

G. F.: L’arte vive su un filo di rasoio sottile e spesso il confine non è così chiaro. L’arte reinventa la realtà e cerca di cambiare l’orizzonte del nostro sguardo. In questo modo ci pone delle domande. La consapevolezza è dunque necessaria. Ad esempio Ai Weiwei affronta un problema sociale e quindi agisce direttamente sulla nostra quotidianità, ma diventa interessante quando riesce a trasformarla in poesia. Invece Dan Flavin agisce sul nostro sentimento primario usando solo la luce, cioè la fantasia, ma in questo modo ci mette in discussione sulle nostre reali fragilità. Perciò strade opposte non arrivano in punti lontani tra loro. Per quanto mi riguarda io ho bisogno di avere le idee chiare quando lavoro, quindi devo fare i conti sempre con la realtà, ma do il meglio quando non ci penso troppo.

S. M.: Apprezzo le opere d’arte che riescono ad attivare uno sguardo profondo e consapevole sulla realtà perché così si superano i limiti della percezione e si favorisce un ampliamento della coscienza. E continuo a cercare quel labile equilibrio sottile tra abbandono e controllo che genera l’opera d’arte.

– Vincenzo Merola

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati