Il ritorno di Riccardo Guarneri in Biennale. L’intervista

Dopo l’excursus sulla storia della Pittura Analitica, la parola va a uno dei suoi protagonisti: Riccardo Guarneri. Tra gli autori scelti da Christine Macel per la Biennale veneziana.

È passato mezzo secolo dalla sua partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1966. Riccardo Guarneri espose allora in una sala con Scheggi e Bonalumi. Sostenitore del ruolo centrale dell’integrità della tela come superficie bidimensionale a cui affidare una pittura che nel suo farsi riflette su se stessa, accoglie l’invito di Christine Macel alla Biennale di Venezia 2017 con serafica imperturbabilità. Quella che sembra una consacrazione, personale e della scuola italiana analitica e aniconica, non lo scuote ma lo stimola a cercare il dipinto perfetto.

Sono passati cinquant’anni e ora torni in Laguna: quali sono le tue sensazioni?

Non me l’aspettavo, generalmente curatori giovani invitano artisti giovani con opere eclatanti, ma Christine Macel ha rivolto anche un occhio ai valori del passato.

Pensi che la tua pittura appartenga al passato?

Oggi siamo abituati a visioni spettacolari, da luna park, opere gigantesche e macchinose assemblate con ogni tipo di materiale. Non si prova più emozione davanti a queste opere, ma stupore.

Sei contro l’effetto spettacolare in arte?

Un quadro di Cézanne è molto più complesso e difficile da leggere di un serpente di bronzo lungo quindici metri, ma oggi vince il serpente.

Nel suo libro La linea analitica dell’arte moderna, Filiberto Menna cita Cézanne come padre nobile della nascita dell’atteggiamento analitico in pittura.

Per me il discorso è legato più al Cubismo Analitico, che nasce da Cézanne. Oggi però l’analitica è più intesa come pittura su materiali eterogenei.

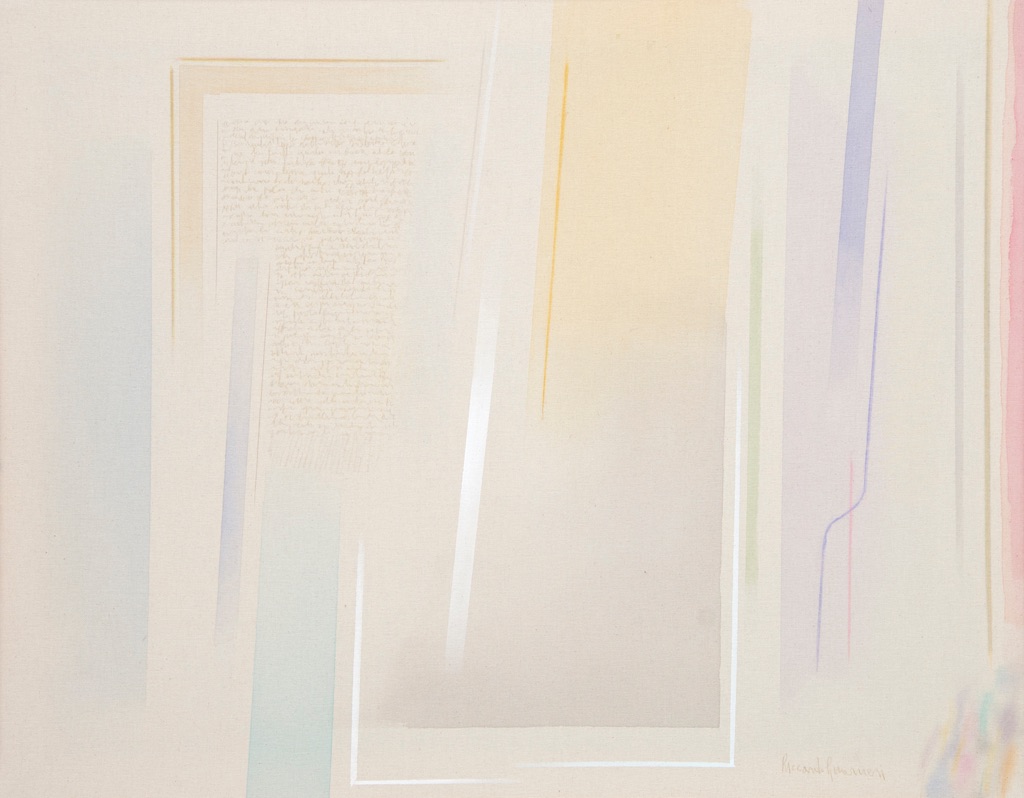

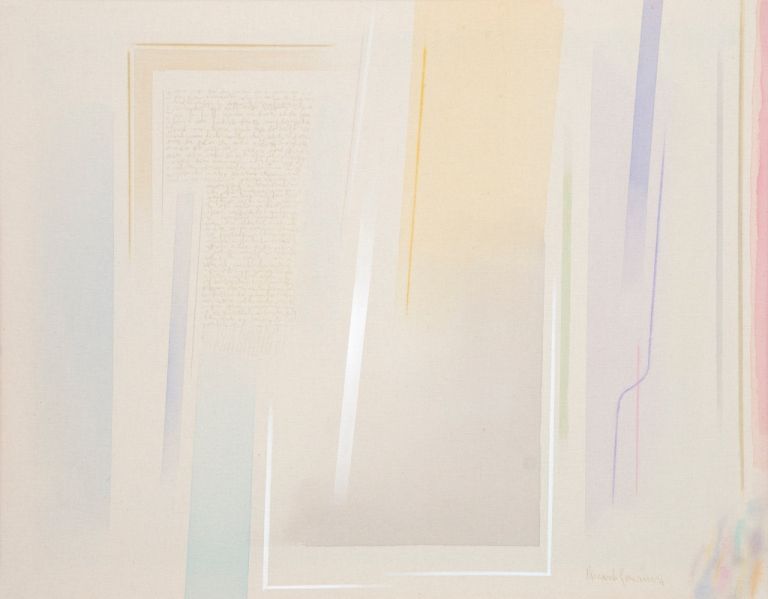

Riccardo Guarneri, Contrasti, 2013

Ti senti un pittore analitico?

È un termine che mi sono ritrovato addosso. Giorgio Bonomi mi disse: “Il tuo lavoro può essere considerato un’anticipazione della pittura analitica”. “Lavoro da sempre così, decidetelo voi critici”, gli risposi. Come diceva Dorazio: la pittura va fatta centimetro per centimetro. Anche Cézanne e il Picasso del Cubismo Analitico facevano pittura in questo modo.

Come hai iniziato e quali pittori guardavi?

Prima ho fatto della pittura figurativa, poi l’informale. Amavo il Rembrandt degli autoritratti da vecchio che vedevo in Olanda. Erano quadri scuri con luci forti sul volto. L’informale che facevo usava contrasti tra colori scuri e luci bianche.

Quando hai cambiato rotta?

Nel 1962 ho iniziato una serie di quadri chiari su fondo bianco, con dei segni. La cosa che mi interessava maggiormente era la luce di questa tela.

La luminosità e la luce dei teleschermi affollano la nostra visione. La tua proposta mi sembra quella di tornare pittoricamente alle origini della luce, ma tu da dove traevi queste luci?

A casa mia avevo una lampada prismatica che proiettava segmenti di luce; li catturavo sulla tela creando delle composizioni, poi trattavo la superficie con piccoli segni a matita. Era un’analisi della superficie e del quadro fatto “pezzo per pezzo”, però volevo anche ottenere un’immagine poetica, suggestiva ed empatica.

Oltre Rembrandt, chi ti ha influenzato?

I reticoli degli Anni Sessanta di Dorazio, i quadri di Twombly, i lavori di Gastone Novelli, il taglio di Fontana sulla superficie bianca.

La cosa più importante nella tua ricerca?

Il metodo di lavoro: dà uno stile. Coco Chanel diceva: la moda passa, lo stile resta. Oggi nessun critico considera più lo stile, è cosa d’altri tempi.

Riccardo Guarneri nello studio di via Campo d’Arrigo, Firenze 2016. Photo credits Emiliano Zucchini

Quanto conta la tecnica e come l’hai cambiata nel tempo?

Negli Anni Sessanta usavo la grafite sulla tela trasparente con colori molto leggeri. Negli Anni Settanta aggiunsi acquerelli e pastelli magri e un maggior impegno geometrico.

Che tipo di geometria avevi in mente?

Precisa ma non euclidea, ambigua. Era una geometria in crisi, dubbia, il quadro doveva essere ambiguo, dinamico, e andava letto molto lentamente. La chiamavo pittura a lento consumo.

Poi arrivano gli Anni Ottanta.

Preparavo le tele aggiungendo la carta di riso, che accoglieva l’acquerello in diramazioni leggerissime. Negli Anni Novanta sono tornato alla tela bianca capace di trattenere l’acquerello. Dagli Anni Zero lavoro sulla tela grezza per poter inserire dei bianchi puri. Con questa tecnica ho realizzato i quadri per la Biennale.

Come si dipinge un quadro inedito per la Biennale?

Come gli altri, ma impegnandosi di più e facendolo più grande. Ne ho dipinti sei e come modelli ho usato quadri più piccoli fatti in precedenza.

Stai ancora facendo ricerca oggi?

Sì, continuo su questa strada, anche se posso apparire monotono.

Con l’avvento della Transavanguardia, foste messi un po’ da parte.

Sì, e non solo noi, direi tutta la ricerca non figurativa fu messa da parte.

Quanto ha inciso la Fondazione Zappettini sulla vostra rinascita?

Giorgio Bonomi ha raccolto gli amici per tornare a esporli insieme e Gianfranco Zappettini ha messo il suo studio a disposizione per fare le prime mostre. Da lì abbiamo iniziato a esporre altrove.

Da sinistra: Piero Dorazio, Riccardo Guarneri, Franco Bompieri, Vittorio Matino, Cristina Nannicini, Daniela Palazzoli, Chicca Ghiringhelli, Gianfranco Zappettini, Marino Nigro, Carmengloria Morales, un collezionista e Claudio Olivieri. Vernissage della mostra Geplante Malerei, Galleria Il Milione, Milano 1974. Photo Giovanna Dal Magro

Torniamo alla Biennale del 1966: cosa rappresentava per te essere lì?

Ero giovane e stavo a Firenze, mi guardavano male perché dipingevo mentre tutti fotografavano dicendo: la pittura è morta. La Biennale fu una grande cosa per me.

Tu stavi facendo pittura, e perfino analitica, quindi rompevi con tutto.

Come diceva Lev Trotsky: noi siamo i veri rivoluzionari perché ci rifacciamo alla tradizione. Io ero nella tradizione, quindi un vero rivoluzionario.

La politica rientrava nella tua pittura?

No, avrei potuto avere l’ideologia che preferivo.

Vivevi la pittura come un “buen retiro”?

Bertolt Brecht diceva: mentre l’Europa è in guerra, in Svizzera c’è un artista che dipinge colori bellissimi. Si riferiva a Paul Klee. Io ero su quella linea lì: la pittura era l’assoluto.

Cosa leggevi?

Camus, Sartre e i pensatori esistenzialisti. Andavano di moda negli Anni Sessanta perché rappresentavano ciò che eravamo.

L’esistenzialismo entrava nel tuo lavoro?

Sì, nella geometria del dubbio, del quadrato non quadrato, dubitavo delle cose date per scontate.

Prima parlavi di pittura a lento consumo: che rapporto instauri con la temporalità mentre fai pittura?

L’opera si struttura in fretta, però mi serve una settimana per riguardare quel che ho dipinto e aggiungere un segno, una linea oppure alleggerire un elemento. Il discorso del lento consumo vale anche per me. Spesso guardo lavori fatti mesi prima e aggiungo un elemento. L’opera deve essere perfetta, assoluta.

– Nicola Davide Angerame

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #37

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati