Lezioni di critica #3. Maurizio Cattelan e il culto occulto

Un logos sacrificale informerebbe la spettacolare carriera artistica di Maurizio Cattelan così come le sue produzioni “post-ritiro”. Roberto Ago si propone di illuminarlo e di trarne una lezione generale sulle fondamenta nascoste dell’arte e del museo contemporanei.

All (2011), duchampiana “pira antincendio”, segna com’è noto il commiato dalla carriera artistica di Maurizio Cattelan. Si è assistito, in realtà, alla celebrazione di un “divo” che in barba alla scaletta va differendo a tempo indeterminato la sua “apoteosi”. Decisivo, ancora una volta, il suo incerto sentimento d’appartenenza nei confronti di qualsivoglia contesto espositivo: “torno subito” (la prossima volta), “scappo” (ma ci rivedremo), e da ultimo “addio” (per un po’). Se da sempre l’artista fugge solo per essere inseguito, è chiaro come di fronte all’antologica della vita l’arrivederci dovesse apparire definitivo o, all’inverso, l’addio “sospeso”. Naturalmente Cattelan non ha mai inteso che avrebbe smesso di creare, ma solo che non accetterà mai di vedersi imbalsamato in un museo. Buffo, per uno che non ha fatto altro.

Se fino a l’altro ieri l’algido museo poteva ancora essere violentato a suon di vacche in formaldeide, pornodive maritate e, nel caso del nostro, mirabolanti evasioni, oggi che si è tornati all’ordine e l’agognata meta è stata raggiunta elargire una provocazione da manuale sarebbe apparsa come una strategia logora. Con All Cattelan non fugge più, l’opera c’è eccome, ma non dove dovrebbe essere, e così per le sue produzioni post-ritiro, in particolare America (2016) e il brand Made in Catteland (2017). Queste ultime sanciscono come all’interno del display museale non siano più praticabili arrembaggi, se non all’entrata (il book-shop) e all’uscita (la toilette), per due ulteriori e definitive negazioni del palcoscenico preannunciate dalla mezz’aria del Guggenheim. Il post-artista sembra aver maturato la consapevolezza che nelle sale di un museo (e a maggior ragione di fiere e gallerie) nessun’opera di qualsivoglia artista potrà più sorprendere come un tempo, perché da che le platee erano ancora a digiuno di provocazioni è stato nel frattempo fagocitato e digerito letteralmente “tutto” (All).

La piattaforma espositiva, inseguita/rifuggita fin dagli esordi e che anche per questo gli renderà onori e glorie, è propriamente il medium sacrificale utilizzato per una consacrazione che è tutt’uno con un rito di passaggio. Ma la strategia “sacrificale” riguarda il fenomeno Cattelan nel suo complesso, il quale consiste innanzitutto in un ininterrotto e dissimulato sabotaggio del display espositivo. L’opera omnia compendiata con enfasi in una zona liminare del Guggenheim solo esorbita gli episodi precedenti, mentre il colpo di grazia inflitto attraverso il bookshop e la toilette non riguarda più solo il museo ma anche la cara, “vecchia” arte. Una differenza fondamentale, infatti, distingue le neonate invenzioni scaturite dalle ceneri di quella: esse riconnettono la star al discolo degli anni giovanili con un’autentica “peripezia” (rivolgimento dei fatti verso il loro contrario), nel momento stesso in cui si colloca in pianta stabile nel museo, Cattelan fugge definitivamente da esso. Con America e Made in Catteland egli non si limita a sacrificare le consuete aree espositive, ma produce due esempi singolari di arte applicata che disinnesca dall’interno il registro artistico, venendo fruita a margine delle esposizioni mentre svolge la sua funzione pratica e rituale. Come poter tornare alle finzioni posticce di una volta ora che si è raggiunto un tale incomparabile traguardo, che poi non è altro che quello di arte radicata nella vita activa?

La peripezia qui individuata non si limita alla parabola personale, né a quella generazionale. Cattelan è un tale sismografo del sistema internazionale dell’arte da suggerire che i capolavori della pensione anticipata debbano riguardare l’arte contemporanea nel suo complesso. L’ambasciata è diabolica come il suo araldo: 1) “sono ancora e sempre il numero uno” (vero, complimenti); 2) “tuttavia, un’arte museificata alla nascita, questa singolarità affetta da autoimmunità, ha finito per consumare tutte le mie avance, disinnescando il desiderio reciproco. Così non ci è rimasta altra possibilità che operare all’interno degli unici interstizi di vita autentica che, celati sotto al naso, ancora resistevano alla mummificazione. Non so se saprò scovare altre riserve indiane da annettere/contrapporre alla west art, ma nel caso mi basterà ribadire il mio ritiro”.

Dimostrando di non aver smarrito la sua musa, egli mostra altresì di diffidare del display museale sia quando si trattava di conquistarlo, sia oggi di conservarlo. Tanta insistita ambivalenza nei confronti del proprio oggetto d’amore non è solo tipica di chi ne teme la perdita, al punto da abbandonare per primo, ma anche di chi sa bene come la logica sacrificale alla radice del processo di museificazione sia tutt’uno con la sua dis-missione. Si tratta di una torsione paradossale: se l’arte museale mangia la vita, quest’ultima deve continuamente poter rinascere dal cadavere imputridito di quella, perché entrambe continuino a essere, secondo un processo circolare tipicamente sacrificale. Così l’idea di occupare delle zone liminari “più erogene” di quelle tradizionali non riguarda tanto un desiderio “di” Cattelan, quanto un’ingerenza ostinata del sistema dell’arte: “eccitami, ché ne ho costantemente bisogno”. Detto fatto. Ma nessuno, nemmeno Cattelan, può riaccendere ad libitum un desiderio che teme a tal punto l’abitudine da averne fatto la sua compagna terribile. Fagocitato da un museo in presa diretta, occulta dimora di quella, esso si oblitera dappertutto, perfino in un bagno pubblico.

“Dappertutto”. Ecco il primo dei tre ingredienti del vulnus che in compagnia di Maurizio Cattelan andiamo disvelando. A distanza di tanti anni da una Biennale veneziana che con ingenuo entusiasmo aveva profetizzato il museo diffuso, vederlo agito da un campione della museificazione in lotta con se stesso lo conferma in quanto pharmakon ambivalente dell’arte contemporanea in genere.

Maurizio Cattelan, America, 2016. Courtesy Solomon R. Guggenheim Museum, New York _ Sandro Botticelli, La mappa dell’Inferno 2b, 1481-97. Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano

OVER THE GAME

Il postmoderno, che in arte è solo un eufemismo per dire manierismo, dopo il canto del cigno degli Anni Novanta (del Novecento?) è tornato alla ribalta, parrebbe per l’eternità. Non va risparmiando nessuno, tra quanti emersi in questo avvio di millennio, mentre gli innovatori dei decenni precedenti hanno continuato indisturbati sui vecchi binari (non Cattelan). Nulla di male in ciò, in arte il manierismo è la regola, le rare eccezioni non segnando altro che il passaggio da un canone all’altro. Ma se non va certo paventata la fine di quel gioco di società transgenerazionale che è l’arte, nemmeno è lecito continuare a millantare forza e novità, né sperare in un loro ritorno “garantito” dalla dialettica generazionale. Convertite in prassi, le due opzioni non solo si vedono condannate al déjà-vu e all’invecchiamento subitaneo ma, invocate a priori, si scoprono anti(parte)cipate, già-mai esperibili. La congiuntura, quindi, di tale temperie artistica con un’inedita (lei sì) inflazione di domanda e offerta, va producendo assuefazione mista a insoddisfazione: l’onda lunga delle ripetizioni differenti (manierismo) si è rovesciata in differenti ripetizioni (consumismo). Il secondo ingrediente del vulnus non sta in un’arte di maniera, che di per sé può essere un’ottima cosa, sta tutto nell’avverbio “sempre” che connota la sua attuale declinazione maniacale e consumistica.

Si dirà: se anche la divinità odierna è l’imene di Prassi&Canone, come nell’arte egizia, essa si incarna in un coacervo di manierismi differenti, dagli esiti spesso pregevoli. Vero, peccato che i devoti contemporanei, a differenza degli Egizi, verso il politeistico ordine costituito nutrano sentimenti tanto ambivalenti da invocare continuamente la vecchia divinità (Forza&Novità), la quale è emigrata chissà dove. Frustrante paradosso, occorre ammetterlo. Non si vuole dar credito ai tanti indovini guastafeste che ne individuano la causa in un’arte professionalizzata? Ebbene, lo si dia all’artista per antonomasia, perché la parabola della sua luminosa carriera artistica, coronata da un eloquente voltafaccia, denuncia esattamente tale crisi strutturale congenita. Il logos davvero sofocleo delle sue peripezie è inequivocabile, riguarda tutti e sancisce che non c’è (più) speranza, all’interno dei luoghi deputati, di disinnescare gli sbadigli, perché sono propriamente tali luoghi e le pratiche che comportano a essere divenuti strutturalmente soporiferi. Ciò non significa, naturalmente, che si debba abbandonare seduta stante un’arte sacrificale d’ufficio al museo, non foss’altro perché un’alternativa ancora non si vede. Che fare? Nulla, comprendere.

Cattelan a parte, un altro italiano avvezzo al sacrificio, l’indovino Luca Rossi, sembra aver presagito con largo anticipo come, a partire dalla data simbolica dell’11 settembre, l’arte avrebbe conosciuto, a lato di un vertiginoso sviluppo, un concomitante calo di prestazione. Egli ha anticipato a parole ciò che Cattelan metterà in scena qualche anno dopo, sfatando l’inveterato luogo comune che l’arte anticipi il pensiero. Il loro messaggio, che anche il Bonami di L’arte nel cesso. Da Duchamp a Cattelan sembra condividere seppur con minore lucidità (per lui il problema resta l’opera e non il contenitore), è il medesimo: “se già la caverna, il tempio e la cattedrale si dimostrarono a un certo punto inadeguati, tanto da far sorgere l’esigenza di luoghi e pratiche più consoni al mutare dei tempi, non si vede perché non potrebbero rivelarsi tali anche quei teatri di cartongesso che sono musei, fiere e gallerie”.

Essi tuttavia non diffidano del contenitore museale in sé, ma solo di un suo uso in diretta, al presente, che continuamente sacrifica la vita sull’altare di un’arte atemporale o mortifera. Andando alla radice del loro comune scetticismo, scopriamo che sono i bisogni e le aspettative dei devoti e il loro effetto di ritorno sulle pratiche dell’arte (sia artistiche che curatoriali) l’anello della catena che genera la crisi di sistema, crisi implementata e non causata dalle vertigini del mercato. Una logica tipicamente sacrificale investe spettacoli artistici che, al pari di tanti altri desiderata che causano dipendenza, non hanno tra le loro prerogative quella di poter continuamente eccitare senza contemporaneamente produrre assuefazione e crisi d’astinenza.

Ora, l’assillo di vitalità proprio di ogni dipendenza appare, a ben guardare, del tutto inopportuno in santuari consacrati ad Apollo, letteralmente “fuori luogo”. Da dove diavolo giunge e perché tormenta i devoti delle arti visive a partire dalle inquiete Avanguardie (se non già dagli impressionisti)? Se l’arte moderna e contemporanea invecchia prima e peggio di quella tradizionale, ciò non accade per caso. Occorre rintracciare la causa delle sue crisi di vitalità intermittenti in un “culto occulto” che, pur contagiandola in profondità, non ha a che vedere direttamente con essa. È la ritualità delle origini sacrificali di Homo sapiens, il dionisiaco miraggio che da oltre un secolo generazioni di artisti tentano a più riprese di emulare, patendo sia l’opera che lo spazio espositivo e mai sospettando di non essere idonee a ospitare Dioniso, non in pianta stabile almeno (Cattelan docet). L’arte contemporanea, se osservata in profondità, oltre le sue variopinte staffette generazionali, mostra di essere una forma dissimulata di sacrificio che continuamente cerca di ri-presentare la vitalità perduta attraverso un dio che se certo rinasce, non sa resuscitare egli stesso. Ecco spiegata la periodicità delle impasse e, anche, l’equivoco “filologico” che informa tutta l’arte che va da Duchamp a Cattelan. Se la dimora delle Muse si è trasformata in un palcoscenico sacrificale misconosciuto è perché il devoto contemporaneo, inconsciamente, rammenta come gli antichi Greci andassero a teatro, non al museo – da cui quel fenomeno ibrido e mai davvero riuscito che è la performance. Egli non sospetta nemmeno come essi andassero a vedere una manciata appena di spettacoli talmente selezionati da divenire dei classici immortali, e lo facessero in rare occasioni legate a una paideia ritualizzata, non certo quotidianamente, tra folle di solitudini.

“Solitudine”: ecco infine l’ultimo ingrediente del vulnus. Prima di ogni riflessione sulla poiesis, occorrerebbe interrogarsi sul carattere “trascendentale” dei tre apriori che lo sintetizzano, non a caso prossimi alla tripletta kantiana di Spazio, Tempo ed Ego. Essi informano una platea dell’umanità alienata su una scala divina (Dappertutto); avida di Ingegno senza Privazione (Sempre); bisognosa di una linfa vitale che andrebbe cercata in riti collettivi oggi estinti (Solitudine), non certo in addobbi scenografici nati per celebrare quelli. Nell’impossibilità di calibrate estasi collettive, andiamo patendo ogni santo giorno un’arte dionisiaca “in scatola”, per giunta filtrata dallo screen. Una nemesi nel segno di Apollo, naturalmente.

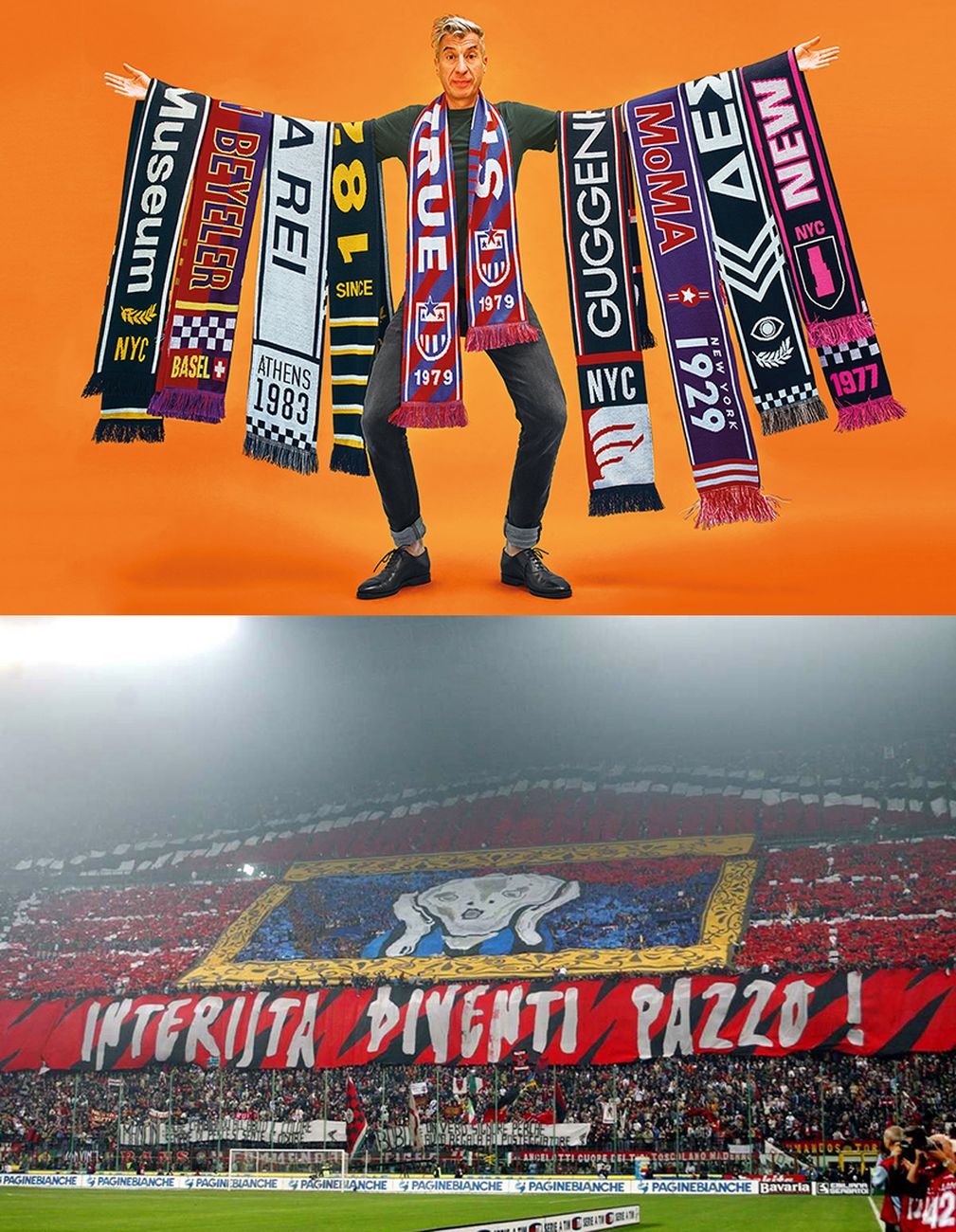

Maurizio Cattelan, Made in Catteland, 2017. Photo courtesy Pierpaolo Ferrari _ Stadio di San Siro, Fossa dei Leoni, Milano

POSTILLA

Non è vero che una qualche indicazione operativa, al di là di una prima comprensione dello statuto sacrificale dell’arte e del museo contemporanei, sia preclusa. Se sapessimo vivere la vita con un pizzico in più di ebbrezza, invece di ubriacarci di un’arte strutturalmente narcotica, certamente la qualità di quest’ultima ne risentirebbe in positivo. Poiché così non è, che almeno un Dioniso taroccato non ci procuri un’overdose. In un periodo storico-artistico in cui ogni stratagemma vitalistico è disinnescato alla nascita, un gemellaggio di Apollo non più con lo “straniero”, ma con suo fratello Ermes, sarebbe consigliabile. Un’ermeneutica dell’archivio creativa, intelligente e consapevole che sostituisse lo spettacolo confusivo con una intelligibilità complessa appare oggi come una strada preferenziale, strada che in effetti molti artisti hanno imboccato a partire dal fatidico 2001. Senonché non basta allestire le reliquie per riportarle in vita, occorre la difficile arte della loro “resurrezione”, la quale come si è detto non è appannaggio di Dioniso, ma delle Muse.

Tanto per essere concreti, quando Kris Martin colloca lo scheletro di una pala d’altare in riva al mare, grande è l’arricchimento interpretativo che questa semplice dislocazione comporta. Il problema è che il ring dell’opera-zombie è più arduo dei tanti KO spacciati per un ritorno del morto-vivente, mentre il circo dionisiaco sempre ama fare capolino, vedi la pleonastica Stonehenge di Deller “gonfiata” quanto l’originale. Sgonfia e inutilizzabile sarebbe stata molto più efficace, ma Deller non è Martin né tantomeno Cattelan, che gonfia l’avrebbe affidata alle acque agitate della Manica per un autentico capolavoro.

‒ Roberto Ago

Lezioni di critica #1. La sindrome di Warburg

Lezioni di critica #2. Adriano Altamira e il detour del generale Druot

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati