Fotografi d’arte. Claudio Abate

Una nuova tappa del nostro cammino lungo il sentiero dei “fotografi d’arte”, che finora ha incontrato Paolo Mussat Sartor, Enrico Cattaneo, Giorgio Colombo, Johnny Ricci e Paolo Pellion di Persano. Tappa che ci porta a Roma, dove ha principalmente operato Claudio Abate. Se potete visualizzare lo Zodiaco di De Dominicis o i “12 cavalli” di Kounellis, il merito è suo.

Figlio di un artista amico di Giorgio de Chirico, il catanese Domenico Abate Cristaldi, e di madre francese, Claudio Abate scatta la prima fotografia a dodici anni: era il 1955. Suo padre muore quando Claudio ha cinque anni, così viene messo in collegio, da dove esce a undici anni, e si mette subito a lavorare. Fa il ragazzo di bottega da un amico del padre, il fotografo degli artisti Michelangelo Como, in via Margutta.

Che ricordi hai di quegli anni?

Via Margutta era il centro di tutto. Ci abitavano parecchi artisti e si percepiva un certo calore umano: si confrontavano tra loro, si trovavano al bar. Quando finivo di lavorare da Como, spesso andavo a trovare Pericle Fazzini nel suo studio. In quel modo ho iniziato a vivere la scultura. È stata un’esperienza che mi ha molto segnato: osservando il punto di vista degli artisti, ho imparato a fotografarla. Così nel corso degli anni sono diventato uno dei più stimati fotografi di scultura a livello internazionale. Negli Anni Ottanta sono stato chiamato in Germania a fotografare il gruppo dei Nuovi Selvaggi, recentemente le sculture di Cy Twombly.

È datato 1959 un tuo ritratto di Schifano.

Sì…

Ma avevi sedici anni!

Frequentavo il Caffè Notegen, una drogheria con torrefazione, in via del Babuino al 159, dove si trovavano tutti i tipi di vino e di liquore. Là ho conosciuto parecchi personaggi, tra i quali Mario Schifano, Federico Fellini, Carmelo Bene, con il quale è nato un rapporto di stima e amicizia. Avevo la camera oscura in quello che era stato lo studio di mio padre, a via Margutta.

Era facile lavorare con Schifano?

Inizialmente era molto timido. Era un ragazzo simpatico, semplice.

In quel periodo, quando Erich Lessing, fotografo Magnum, veniva a Roma gli facevi da assistente.

Lui lavorava per Time Life, che aveva una sede a Roma. Ha fatto un bellissimo libro sulla città. L’ho incontrato recentemente a Bordeaux, dove avevo una mostra personale. Con lui ho imparato a rapportarmi con confidenza al banco ottico, uno strumento straordinario.

Nel 1963 hai fotografato Cristo ’63, lo spettacolo di Carmelo Bene che ha provocato la chiusura del Teatro Laboratorio, durato solo due anni. Lui che tipo era?

Con me era molto simpatico, siamo diventati amici: giocavamo a carte assieme, a scopone scientifico. Facevamo coppia fissa e abbiamo sempre vinto. Era un grande studioso, leggeva tantissimo e aveva una memoria prodigiosa. Le foto che ho fatto nel ‘63 sono la fine di un percorso che durava dal 1960. In quel periodo ho scattato moltissime foto delle cantine romane, dove passava il teatro di avanguardia. In quel periodo la fotografia alle opere d’arte mi sembrava troppo statica, avevo bisogno di cambiare. Iniziavo, fra l’altro, a fotografare installazioni.

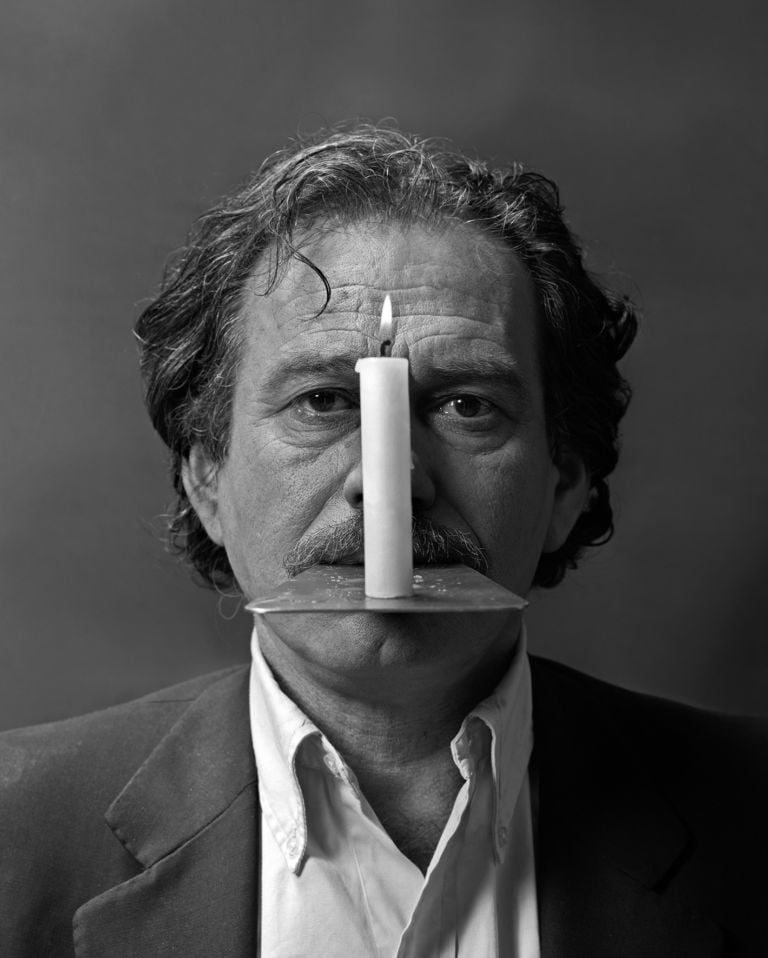

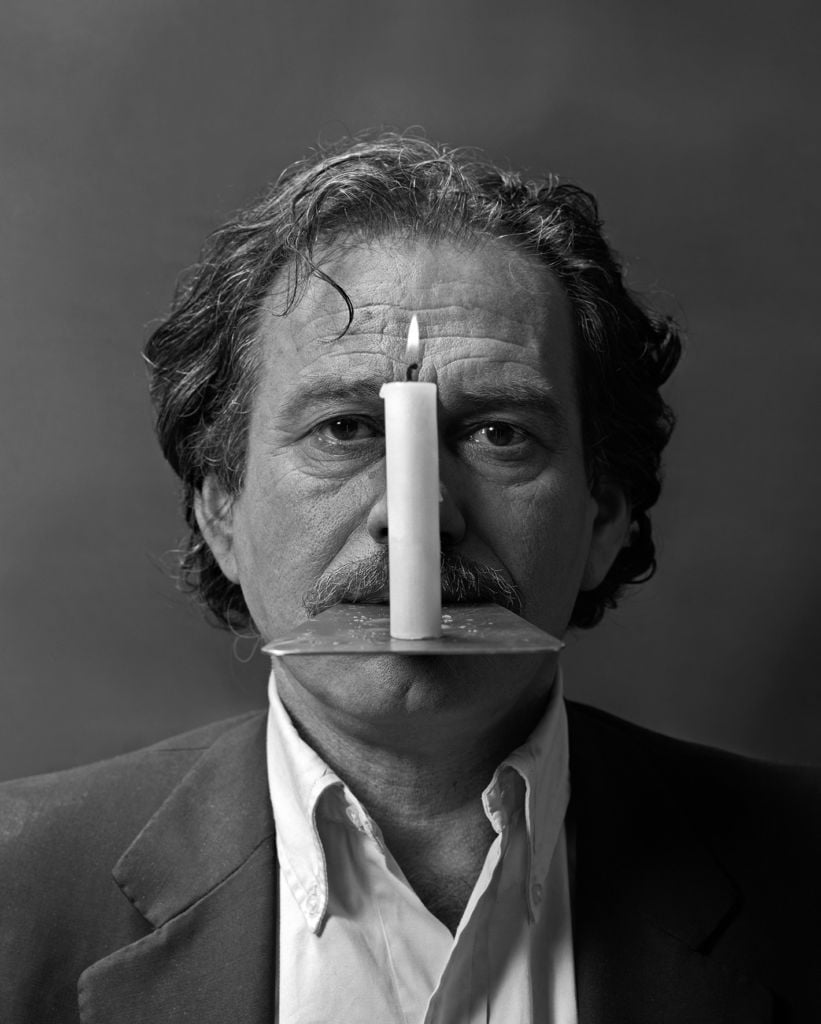

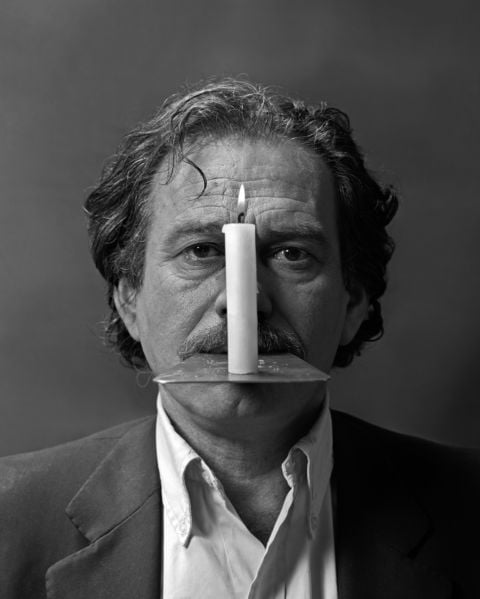

Claudio Abate, Jannis Kounellis Candela

Le tue fotografie con Senza titolo (12 cavalli) di Kounellis del 1969 a L’Attico di Sargentini e sempre nello stesso luogo con lo Zodiaco di Gino De Dominicis del 1970 sono immagini che hanno fatto il giro del mondo. Riescono a riassumere perfettamente una situazione.

C’era bisogno di far capire il senso dell’opera attraverso un’unica foto. Erano opere non vendibili, non sarebbero state più realizzate e l’immagine fotografica in tal senso diventava fondamentale. Era difficile in uno spazio rettangolare di quel tipo cogliere la scena e al tempo stesso trasmettere il senso di distanza teatrale. Non guardo solamente l’opera, osservo l’artista. O meglio, guardo come l’artista guarda l’opera. Da lì comincio, poi scatto una foto. Ho sempre cercato il punto di vista dell’artista: questo è il mio metodo di lavoro.

Come si lavorava con De Dominicis?

Inizialmente era molto simpatico, eravamo amici. Dopo il 1972, dopo la Biennale in cui ha esposto il ragazzo affetto da sindrome di Down, ha cominciato a diventare sospettoso nei confronti dei fotografi. Quando riusciva, tendeva a distruggere tutto il materiale che lo riguardava. Probabilmente non voleva che rimanesse traccia del suo lavoro.

Con Kounellis era più semplice?

È sempre stata una persona tranquilla, amabile, rispettosa. La nostra collaborazione continua tutt’oggi.

Il suo ritratto più famoso, in cui regge con la bocca una piccola lastra di metallo sulla quale è poggiata una candela, è una tua foto.

Jannis ha deciso la posa e io ho scattato la foto con il banco ottico. È un’immagine molto precisa. Gli ho fatto altri ritratti, ma quello è uno dei più intensi e rappresentativi della sua ricerca. L’ho anche fotografato in groppa a uno dei dodici cavalli.

Sono bellissimi gli scatti che hai fatto a Pascali, che si è messo a giocare davanti alla macchina.

Aveva una grandissima energia, era allegro, simpatico, coinvolgente. Veniva in studio, mi prendeva con la moto e mi portava nel suo studio al quartiere Aurelio. Era molto amico di Eliseo Mattiacci, che dopo la sua morte ha, per anni, riallestito le sue opere per le varie mostre. Con Eliseo ho lavorato molto. Un altro artista stimolante, coinvolgente. Ho lavorato parecchio anche con Fabio Mauri, che era un uomo generoso.

Claudio Abate, Nino Giammarco, 2013

Quando hai fotografato Ebrea hai messo la ragazza in un angolo e hai lasciato in primo piano il profilo nero, in controluce, di un testimone. Si è creata la stessa situazione di indifferenza e impotenza che il mondo aveva avuto nei confronti dell’Olocausto, come ha recentemente sottolineato in un suo testo su di te Alessandra Mammì. Hai fotografato anche gli Incontri Internazionali d’Arte di Graziella Lonardi Buontempo a Palazzo Taverna?

Solo per un breve periodo. Tuttavia, quando esponeva Kounellis, voleva che fossi io il fotografo.

Achille Bonito Oliva ha scritto che hai una visione affettiva dell’opera in oggetto.

Sì, la trovo una definizione che rispecchia il mio stile fotografico, in effetti.

Subito dopo la morte di Beuys nel 1986 sei stato chiamato a fare un lavoro su di lui.

Ero molto amico di Lucio Amelio e lavoravo con lui. Dopo 5-6 mesi dalla morte di Beuys, mi chiamò e mi chiese se me la sentissi di fare questo lavoro a Darmstadt. La moglie aveva visto delle foto a colori dai toni caldi, che avevo fatto a Kounellis, e ne era rimasta fortemente impressionata. Beuys aveva studiato tutto: la sistemazione, le bacheche. Le aveva pensate assai ravvicinate l’una all’altra, a mio parere perché il pubblico non riuscisse a fotografarle.

Come hai risolto il problema?

Ho lavorato con il banco ottico, con i filtri polarizzatori e con altri filtri per avere la precisione nel colore. Non è stata una passeggiata. Ci ho messo un mese, ho dovuto trovare degli stratagemmi. Ho cercato di trovare i punti di vista corretti, di capire perché volesse montare le teche proprio in quel modo. C’erano problemi di riflessi. Quelle foto sono poi confluite nel volume pubblicato da Schirmer/Mosel nel 1990, Block Beuys.

Lo hai conosciuto personalmente?

Sì, parecchi anni prima, a Berna durante la mostra When Attitudes Become Form. Era un uomo poco loquace, molto silenzioso.

Claudio Abate, Robert Smithson

Con i galleristi che rapporto hai avuto?

Una domanda alla quale è difficile dare una risposta. Con Sargentini abbiamo discusso molto, ma anche collaborato intensamente, dando vita a cose importanti. Una volta abbiamo litigato, ma lui mi ha richiamato poco dopo perché pensava fossi l’unico in grado di fare una foto a un lavoro di Maurizio Mochetti del 1971, 120 metri al secondo, costituita da un raggio di luce, apparentemente infotografabile perché troppo veloce.

E ce l’hai fata a fotografarlo?

Per fare il lavoro ho messo la macchina sul cavalletto, ho impressionato prima i soggetti presenti nella foto, Mochetti e altre persone, mentre la luce era spenta. Poi ho fatto accendere il punto di luce, lasciando aperto l’obiettivo, e al buio ho dato uno “schiaffo” alla testa del cavalletto e ho scattato. Ne è uscito uno scatto davvero suggestivo, che come in molti altri casi ha richiesto un paziente lavoro in camera oscura.

Con quali altri galleristi hai collaborato?

Plinio De Martiis de La Tartaruga si faceva le foto da solo, era abbastanza geloso dei suoi artisti, della sua galleria. Invece ho collaborato molto con un’altra galleria di piazza del Popolo, quella di Paolo Sprovieri.

Hai collaborato parecchio anche con i giovani artisti della Nuova Scuola Romana, quella di San Lorenzo, dove intanto ti eri trasferito con lo studio, abbandonando via del Babuino, che era diventata una zona poco interessante per il mondo dell’arte.

Con Pizzi Canella, Tirelli, Dessì, Ceccobelli e Nunzio, ci siamo anche molto divertiti. Per pranzo e per cena andavamo a mangiare da Pommidoro. Si giocava a carte, si scherzava. Poi qualcosa è accaduto. Le cose, a partire dalla fine degli Anni Ottanta, sono cambiate: ci siamo tutti un po’ persi.

Invece hai saltato la Transavanguardia.

In quel periodo lavoravo molto in Libia, guadagnavo bene e mi sono un po’ distaccato dall’ambiente dell’arte italiano, così ho perso proprio la Transavanguardia. Lavoravo nel deserto, anche a 56°. Un lavoro faticosissimo ma di grande soddisfazione. Oggi tra l’altro, con quello che è successo, costituisce una testimonianza unica di quei territori.

Claudio Abate, Adrian Tranquilli

Nel ’93 sei stato invitato alla Biennale di Venezia da Bonito Oliva. Che opere hai messo? Avevi una mostra personale.

Ho esposto dei lavori di ricerca, ma anche alcune fotografie fatte agli artisti, ai loro lavori. E quindi una serie di immagini dedicate ad artisti russi dissidenti. Ogni anno, prima della Perestrojka, andavo a Mosca, d’inverno, e fotografavo artisti emergenti, non allineati, che vivevano in situazioni particolari. Mi è piaciuto mettere questi personaggi per il clima che in quegli anni si era creato.

Hai fotografato anche parecchi artisti stranieri, da James Lee Byars ad Anselm Kiefer, Da Marina Abramović a Franz West.

Sì, durante le loro mostre italiane. Ho collaborato molto con l’Accademia di Francia, a Villa Medici.

Collabori anche con artisti più giovani. In un’intervista di qualche anno fa citavi in tal senso Micol Assaël e Giuseppe Capitano.

Mi interessa guardarmi intorno, capire cosa succede nel mio tempo storico.

In un’intervista con Mario Codognato hai dichiarato che hai sempre preferito fotografare le opere, le situazioni, le installazioni piuttosto che gli artisti, perché le prime stanno ferme.

In realtà la fissità delle opere può apparire un po’ noiosa. Il trucco è cogliere il punto di vista degli artisti che l’hanno realizzata. L’artista, invece, nella maggior parte dei casi vuole apparire al meglio. Molte volte si rischia di creare un braccio di ferro, perché ciascuno vuole averla vinta. Mi piace fotografarli quando non se ne accorgono, quando non si mettono in posa. Una volta con un teleobiettivo ho fotografato De Dominicis, che non sapeva di essere visto e che stava assistendo, con Fabio Sargentini, a una performance di Joan Jonas che si svolgeva sul Tevere. Fra i miei ritratti d’artista è quello che preferisco. Gino non lo vide mai. Meglio così… lo avrebbe distrutto.

Era il 1972. Altri tempi.

Claudio Abate, Bathroom, 2008

CLAUDIO ABATE LO SPERIMENTATORE

Sin dall’inizio del suo percorso Claudio Abate, personalità inquieta, talentuosa e intraprendente, dedica ampio spazio alla ricerca. Se Ugo Mulas arriva alle Verifiche al termine del suo cammino, per offrire una serie di risposte al linguaggio che ha utilizzato per tutta la vita, Abate ha bisogno di queste risposte sin dall’inizio.

Del 1972 è il lavoro Contatti con la superficie sensibile. Per realizzarlo prepara una camera oscura, sul muro attacca una speciale tela fotografica tedesca, mette una luce sempre nello stesso punto, per non dare deformazioni, fa entrare una persona nell’ambiente e per mezzo secondo accende la luce. In questo modo la sagoma della persona – 7-8 artisti, fra i quali Gino De Dominicis, Vettor Pisani, Jannis Kounellis – rimane impressa sulla tela. È un indice da un punto di vista semiotico, una traccia. Gli artisti coinvolti poi firmano il retro della tela. Una sorta di lavoro a quattro mani in cui la luce, a seconda dell’intensità utilizzata, dà vita a una sagoma più o meno tridimensionale, accentuata dalla presenza più o meno forte dei grigi.

Si può scorgere un fil rouge con questo lavoro in un’operazione di molti anni dopo, Obscura, realizzato per l’Associazione Mara Coccia nel 2005. Abate riunisce un folto gruppo di artisti, dà a ciascuno di loro un foglio di carta fotografica 50×60 cm e li fa lavorare in camera oscura. Ne sono uscite cose interessantissime. Tra i partecipanti: Kounellis, Prini, Accardi, Benassi, Mattiacci, Nunzio, Mauri. Per convincerli ci mette quindici anni, ma ne è valsa la pena.

Uno dei suoi lavori più interessanti in tal senso è andato quasi totalmente distrutto. L’aveva fatto all’inizio degli Anni Ottanta per la Gaumont, la casa cinematografica francese. Il titolo era Progetto per un monumento al cinema. Gli serviva un film in positivo per stamparlo sulla carta, come in una sorta di provinatura. Lo chiede a Michelangelo Antonioni, che conosceva bene e che si dimostra subito entusiasta. Stampa così parti di pellicola ricavandone quarantasette pannelli, che monta al Cinema Fiamma di Roma. Durante l’esposizione il cinema prende fuoco –un destino legato al nome? – e la mostra è quasi completamente distrutta. “Avevo avuto l’intuizione che prima o poi l’era della pellicola, dell’analogico sarebbe finita. Mi pareva in questo modo di lasciare una testimonianza”. Durante la realizzazione del lavoro, Antonioni stesso si sdraiò sopra il primo pannello e rimase così la sua traccia. “Era un uomo da sempre all’avanguardia con l’utilizzo di materiali, nasceva come operatore e aveva una grande sensibilità per la fotografia”.Da Aldo Braibanti – un intellettuale di origine piacentina, diventato famoso per un triste quanto ingiusto caso di plagio – Abate si diverte a osservare un formicaio. Così, come un entomologo, segue i movimenti, il comportamento dei piccoli insetti. Ne nasce un lavoro composto da una serie di grandi immagini in cui vengono posti a confronto i concetti di pieno e di vuoto.

Tra i suoi lavori più particolari c’è Bathroom, mostrato alla Galleria Il Ponte di Firenze nel 2008. La mostra, fra l’altro, è accompagnata da un catalogo con un bel testo del rimpianto Mauro Panzera. Il lavoro nasce da un frangente di quotidianità: Abate in quel periodo stava sistemando il suo studio nel quartiere San Lorenzo e nello stesso c’era un viavai di persone che utilizzava il bagno. Il fotografo trovava così nel lavabo, sul sapone, dei capelli. Quello che può apparire un frangente disgustoso in realtà lo porta in contesti ulteriori, in grado di mostrargli delle forme, delle piccole storie surreali. L’ultima foto della serie – il fotografo stesso, con gli occhiali, che si specchia nel water – è un vero e proprio autoritratto.

Angela Madesani

con la collaborazione di Greta Valente

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #33

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati