Giovani fotografi italiani. Intervista a Filippo Armellin

La fotografia analogica è tra gli interessi di Filippo Armellin sin dall’adolescenza. In casa dei nonni allestisce la sua prima, piccola camera oscura per stampare ai sali d’argento. Così decide di frequentare la laurea specialistica in Arti Visive allo IUAV di Venezia…

Allo IUAV hai seguito i corsi di Guido Guidi e Lewis Baltz e hai studiato con Antonello Frongia, Giorgio Agamben e Anthony Louis Marasco. Cosa ti hanno lasciato?

Il laboratorio di Guidi è stato uno dei più validi. Altri erano basati su problemi di natura progettuale, meno tecnica. Guidi rivolge uno sguardo raffinato alla realtà, come pochi sanno fare. Ripeteva spesso una frase che allora poco comprendevo: “Bisognerebbe imparare tutto per poi riuscire a dimenticarsi tutto”.

Poi però ti sei laureato con Joseph Kosuth.

Gli avevo risolto un problema di natura tecnica e mi chiese di fargli da assistente a Venezia. Poi mi invitò a Roma a lavorare nel suo studio. Ho accettato con gioia e ho preparato la tesi con lui. È stata una figura molto importante per la mia formazione. A un certo punto, tuttavia, ho capito che non volevo fare l’assistente a vita e ho deciso di frequentare la scuola di fotografia Riccardo Bauer a Milano.

Quando hai iniziato a lavorare con la fotografia?

A Milano ho incontrato una mia amica dei tempi dell’università, che mi ha chiesto di documentare le mostre da Giò Marconi. In seguito ho avuto la possibilità di lavorare per la galleria Zero…, per la Fondazione Marconi e per altre realtà milanesi.

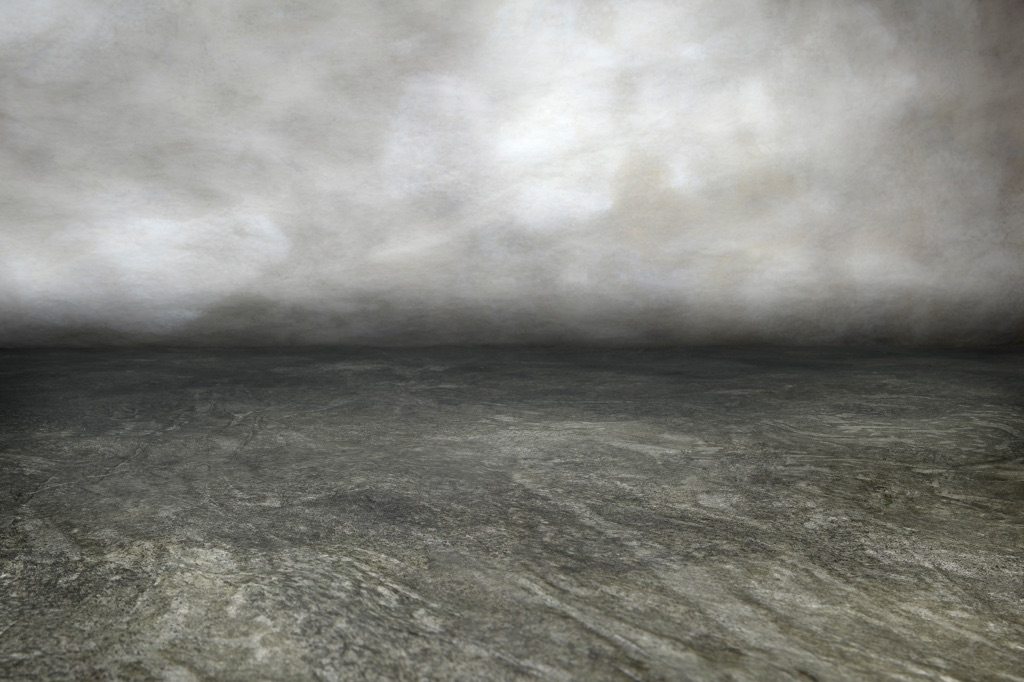

Filippo Armellin, Blank Interior 6, 2016, Acrylic Lambda on Dibond, 100×62 cm

Hai fatto un po’ come Mulas: hai iniziato riproducendo le opere degli altri per poi arrivare alla tua ricerca personale.

Grazie, il paragone è lusinghiero. In realtà mi è sempre interessata la ricerca, la sperimentazione. Il mio primo lavoro, Land Cycles (2013), è costituito da rappresentazioni create attraverso degli allestimenti. In seguito mi è capitato di far vedere il mio lavoro a Massimo Carasi, che nello stesso anno mi ha invitato a fare una personale nella sua galleria.

Nell’introduzione al volume che accompagna quella mostra, parli di Caino e Abele, in rapporto ai concetti di spazio e di tempo.

La metafora di Caino e Abele rappresenta una sorta di bivio per l’umanità, ovvero due modi completamente diversi di vivere: da una parte l’uomo stanziale con una vita sedentaria, dall’altra la vita nomade, pastorale. L’uomo che coglie intorno a sé il cambiamento delle stagioni e attraverso le quali crea una realtà industriale di tipo permanente è in opposizione al nomadismo, caratterizzato da continui spostamenti e attraversamenti. Proprio da questo concetto è nato il titolo Land Cycles, in cui ho cercato di ricreare una natura e un paesaggio dove l’uomo non fosse presente.

Cosa hai presentato in mostra?

In alcuni libri di antropologia si parla del divieto di certe tribù nomadi di costruire dei ripari con materiali solidi, duraturi: potevano farlo solo con materiali leggeri e facilmente deperibili. Questa immagine mi ha affascinato molto. Ha fatto da supporto al lavoro che stavo creando: grandi sculture e fondali di carta che poi ho fotografato. Un lavoro che, nella sua complessità, unisce scultura, scenografia, pittura e fotografia con lo scopo di ricercare una modalità personale di rappresentazione visiva che sia la più autentica possibile.

Filippo Armellin, Land Cycle #19, 2014, Acrylic Lambda on Dibond, 105×70 cm

Mi pare di scorgere dei rimandi a Thomas Demand.

Forse dal punto di vista tecnico, ma con molte differenze concettuali: mentre Demand cerca una rappresentazione e duplicazione della realtà, nel mio caso essa ha un’origine pittorica, parzialmente controllabile, e si concretizza esclusivamente come immagine generata dal mezzo fotografico.

Nei tuoi testi parli di “esaurimento del fotografabile”, un concetto molto interessante, che costituisce un importante motivo di riflessione per diversi artisti a noi contemporanei, fra i quali Joachim Schmid e Alessandra Spranzi.

Mi sono trovato a elaborare quel concetto proprio in relazione al contesto nel quale viviamo, di massificazione totale della fotografia, dove non c’è più forza né tensione visiva, come se non ci fosse nulla da guardare. Al contrario dell’iconografia della pittura sacra che, per quanto mi riguarda, ho bisogno di rivedere e di osservare a lungo.

Mi pare ti interessi di più l’aspetto iconico che quello indicale. A proposito di The Blank Interiors (2016), hai affermato che rimanda a un’iconografia tipica della pittura sacra.

Le immagini che ottengo hanno un sapore di simulacro. Questi ambienti hanno una dimensione sacra, come racchiusa in un’altra dimensione, alla quale non si può accedere se non attraverso lo sguardo che si getta in essi. Così potrei identificare il mio approccio alla fotografia. Non è un lavoro da leggere in termini paesaggistici o topografici. Cerco di dar vita a degli sguardi. In fondo, il processo di osservazione ha una matrice irrazionale. The Blank Interiors è una sorta di successione di Land Cycles: un avvicinamento ai precedenti paesaggi.

Angela Madesani

ha collaborato Francesca Leardi

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #33

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati