Il futuro è qui. Intervista con Carlo Ratti

Carlo Ratti è direttore del MIT SENSEable City Lab di Boston e titolare dello studio Carlo Ratti Associati di Torino. Oltre ad essere un regolare collaboratore di riviste specializzate in architettura quali Domus, scrive e ha scritto per Il Sole 24 Ore, la BBC, La Stampa, Scientific American e The New York Times. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare i progetti e le ricerche finora sviluppate. Sempre sul filo tra digitale e materiale.

Parliamo di città. Nei progetti sviluppati dal Senseable City Lab avete osservato l’inefficienza dei sistemi e servizi urbani. Come si può passare da una fase di osservazione “sensing” a una fase operativa atta al miglioramento della città? Come avviene il passaggio virtuale/reale?

È un’ottima domanda. Effettivamente la parte di osservazione (sensing) è solo l’inizio. L’importante è poi passare alla parte operativa, di “risposta” (actuating). L’insieme di queste due fasi costituisce un “feedback loop” che è alla base di tutti i processi di trasformazione urbana, come aveva già intuito *Elysee Reclus alla fine dell’Ottocento. Ciò si può verificare in molti modi.

Prendiamo ad esempio il caso del traffico. Immaginiamo di essere in grado di conoscere in tempo reale tutti i movimenti di una città: dove sono le autovetture, i pedoni, la disponibilità di trasporti pubblici ecc. Come possiamo usare questi dati per rendere il sistema urbano più efficiente? Innanzitutto possiamo usare metodi di feedback tradizionali, che hanno tempi di applicazione lunghi, tipo la pianificazione di nuove linee di trasporto, l’ottimizzazione degli orari del bus ecc. Poi ci sono feedback che rispondono in modo più rapido, tipo la sincronizzazione dei semafori, l’aumento del numero di corsie nelle arterie più trafficate ecc. Ad esempio, a Boston il numero di corsie dell’highway cambia a secondo delle ore della giornata, in modo da ottimizzare i flussi. Infine – ed è questa la parte più interessante – possiamo coinvolgere i cittadini in questo feedback loop. Sono i cittadini stessi, se in possesso di informazioni sul traffico, che possono decidere in modo diverso (per evitare un ingorgo o prendere il bus che sta arrivando invece della macchina) ottimizzando le loro necessità di mobilità e al contempo quelle del sistema urbano.

Si tratta quindi di usare queste informazioni per rendere il sistema urbano più efficiente. Pensiamo ad esempio che in futuro potremmo usare le informazioni rilevate per realizzare sistemi in cui non si sia più costretti a inseguire gli autobus, ma in cui piuttosto siano loro a seguire le nostre necessità, in tempo reale.

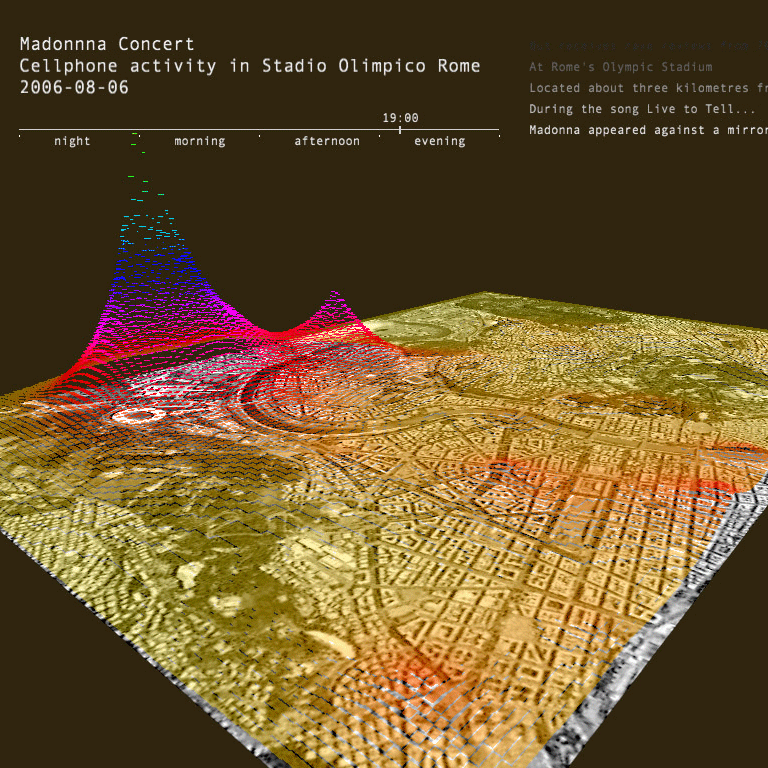

Come il progetto “wikicity” può migliorare il funzionamento delle città e delle reti urbane?

Raccogliendo, organizzando e visualizzando una grande quantità di dati che oggi, senza saperlo, rileviamo di continuo e di cui spesso non ci curiamo. Ogni smartphone è una sorta di stazione di rilevamento dati in continuo movimento, tanto per fare un esempio. Queste informazioni permettono di innescare i feedback loops come quelli appena descritti.

Carlo Ratti with BIG – The Miami Beach Convention Center (MBCC)

Lei è solito lavorare con un team di progettisti complesso: penso al Miami Beach Convention Center sviluppato con il Bjarke Ingels Group o alla Digital Cloud, dove i suoi partner comprendevano Umberto Eco, Giuliano da Empoli, Google, Arup e “il popolo della Rete”. Come si gestiscono realtà del genere?

Proprio perché formato da tante persone di grande valore, più di gestione parlerei di coordinamento: è in questo modo che noi pensiamo al ruolo di architetti e designer. Quello a cui si punta è una sintesi, e del resto oggi non è necessario essere fisicamente in un luogo per potersi riunire, discutere, condividere il proprio lavoro. Il Senseable City Lab è qualcosa di simile, un gruppo affiatato di persone con provenienze molto differenti, sia in termini accademici che geografici. Lo stesso vale per il nostro ufficio di progettazione Carlo Ratti Associati.

Negli scorsi decenni molti architetti (penso a Peter Eisenman o, in Italia, ad Aldo Rossi) hanno speso pensieri e parole alla ricerca di un’autonomia disciplinare dell’architettura. I suoi lavori sembrano invece puntare sull’abbattimento delle discipline e sul coinvolgimento dei diversi attori e utenti nel processo di design. Pensa che l’interdisciplinarietà sia e sarà una nuova frontiera da raggiungere per l’architettura?

A me sembra che l’interdisciplinarietà sia stata per molti altri architetti una prassi quotidiana anche nei decenni passati: pensiamo ad esempio a Team X, John Habraken, Buckminster Fuller o molti altri radicali del secolo scorso. Oggi, però, le discipline cui guardare sono a mio avviso anche altre, oltre a quelle considerate tradizionalmente: l’informatica, per dirne una, nel campo delle smart o “senseable” cities.

Lei spesso parla di un coinvolgimento “bottom up” nella progettazione, una nuova e diversa forma di partecipazione. Pensa sarà mai possibile sviluppare progetti in modo open source?

Certo! È uno degli scopi che ci prefiggiamo spesso con il Senseable City Lab. Insieme a Joseph Grima, inoltre, stiamo lavorando a un libro dal titolo Architetture Open Source, che uscirà presto da Einaudi.

Carlo Ratti – CITY sensing, Roma

Come si può gestire un così importante flusso di dati, informazioni e idee?

Proprio la Rete, che produce molti di questi dati, è lo strumento che ci permette di interpretarli.

I vostri progetti hanno tutti un forte rapporto con il paesaggio. L’era digitale, secondo lei, può dare alla luce nuove forme di rapporto con il contesto ambientale e sociale in cui si va a inserire un nuovo progetto?

Direi di sì. Come ho scritto nel testo Network Specificism per Architectural Review, penso che si possano creare questi nuovi rapporti a partire dal coinvolgimento delle persone in modalità bottom up.

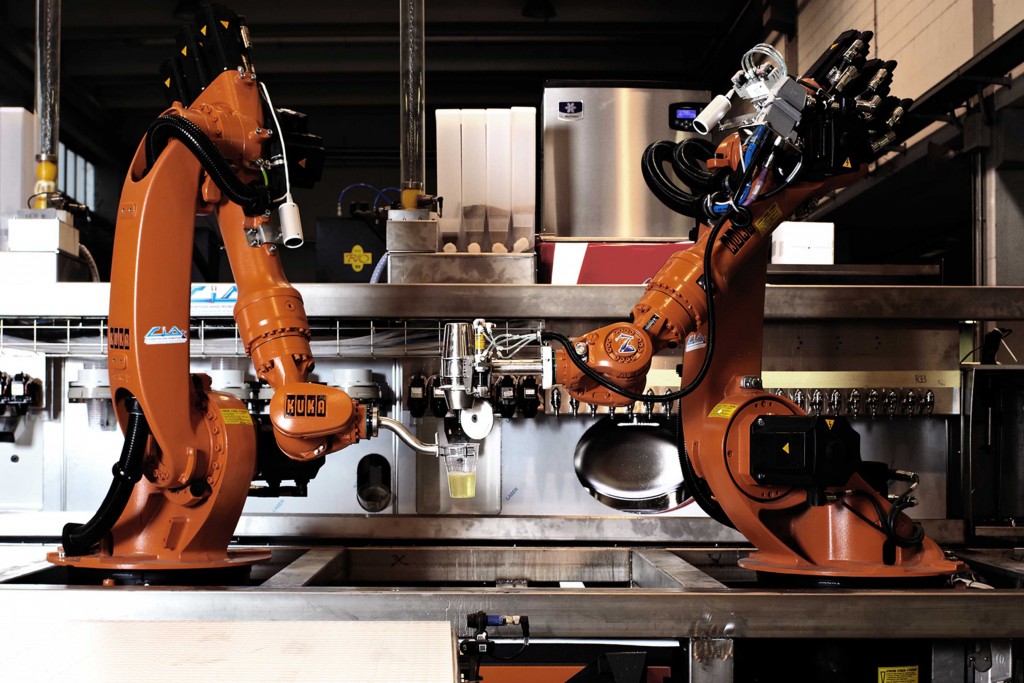

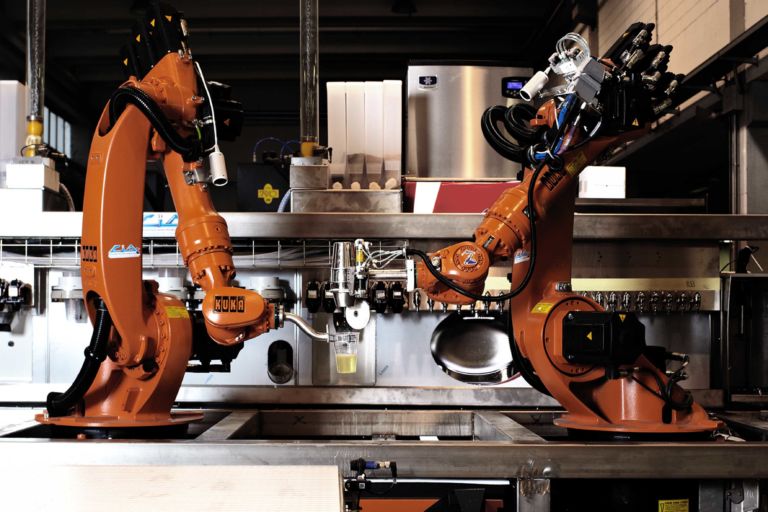

In questo senso, il vostro progetto Makr Shakr è figlio dell’era digital/biotech sullo studio di nuove possibili relazioni?

Sì, per noi è stato un semplice esperimento nelle dinamiche legate alla creazione (e al consumo) collettivo.

Alla Biennale di Venezia curata da Aaron Betsky nel 2008 molti architetti hanno proposto idee per interagire con il costruito (mi vengono in mente gli Asymptote, Patrik Schumacher e François Roche) in modo forse utopistico. Secondo lei, le nuove tecnologie possono cambiare il rapporto utente/costruito in modo maggiormente realistico?

Credo di sì. Ad esempio, i centri storici italiani non avrebbero mai potuto adattarsi davvero ai dettami dell’era industriale del secolo passato; al contrario, le tecnologie di oggi possono diffondersi tra piazze e stradine senza darlo a vedere, ma cambiando il modo di vivere delle persone nella misura in cui essi stessi lo vogliano.

Cosa pensa delle nuove tecniche di modellazione digitali (parametriche, computazionali o morfogenetiche) in rapporto alla sperimentazione di nuove forme e alla possibilità di sfruttare i nuovi sistemi di produzione non seriali?

Si tratta di un fenomeno non recente: pensiamo al famoso caso dell’Opera di Sydney, a cosa significò allora uscire dal tracciato dei manuali. Si tratta di scomporre processi complessi in tanti piccoli passaggi, ognuno dei quali di facile soluzione, e di interrogarsi ogni volta sul perché. Così, modificando alla fine un parametro deciso arbitrariamente all’inizio, i computer sono capaci di restituirci in un attimo tutta una cascata di scelte che effettivamente noi stessi avevamo compiuto, a partire da presupposti differenti. E di rigenerare una forma. Questo permette di gestire situazioni tanto complesse che un tempo sarebbero state irrealizzabili per ragioni di budget.

Carlo Ratti – The Cloud

Secondo lei, queste forme progettuali, con la loro insita flessibilità formale e strutturale, possono essere in grado di interfacciarsi con un sistema partecipativo open source?

Possono, soprattutto se agli input geometrici e strutturali sapremo sostituire, o affiancare, input sociali.

Come cambia la vita e la professione universitaria tra l’estero e gli Stati Uniti?

Quello che apprezzo degli Stati Uniti è la grande apertura del sistema. Spesso al MIT si trovano seduti allo stesso tavolo un Premio Nobel e uno studente, ma possono confrontarsi alla pari sulla base delle loro idee.

Che consigli si sentirebbe di dare a uno studente che volesse fare ricerche e produrre nuove idee per l’architettura?

Direi di non avere paura di uscire dal seminato, anzi, di esplorare le istanze dell’abitare da tutti i punti di vista, senza pregiudizi.

Giacomo Pala

http://www.carloratti.com/

http://senseable.mit.edu/

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati