Lo stato dei musei #0: Milano, Museo del Novecento

A tre anni dall'apertura, manca il network con gli altri poli culturali della città. Carenza di senso storico, di precisione e di riguardo verso i donatori si accompagnano ad un po’ di incuria nel display complessivo. L'impressione generale è di un museo più anziano della sua reale età, in cui le opere (spesso capolavori) si sono dovute adattare alla struttura, piuttosto che il contrario.

Il 6 dicembre 2010 inaugurava il Museo del Novecento in piazza del Duomo a Milano, proprio accanto a Palazzo Reale, con cui condivide alcune tra le sale più belle, che dominano l’intera piazza dall’ultimo piano. Ma l’ingresso non è dal Palazzo in cui si dovrebbero svolgere le mostre più importanti della città, né dal monumentale accesso sulla piazza: si entra dalla dimessa via Marconi; su piazza del Duomo si esce e basta.

Entrati, ricevuto il biglietto (spesso gratuito, nota positiva), invece di andare subito a destra, come si sarebbe naturalmente portati a fare, chissà quanti visitatori vengono richiamati da solerti custodi a intraprendere la scalata della spirale: prima c’è il bookshop, poi il Quarto stato di Pellizza da Volpedo. Un simbolo per Milano, che lo acquistò nel 1920 con una sottoscrizione popolare di 50.000 lire, poi nascosto durante il fascismo, riesposto a Palazzo Marino nel dopoguerra e alla Galleria di Arte Moderna dagli Anni Ottanta. Oggi ha una collocazione infelice: troppo ravvicinata la fruizione, da dietro un vetro sempre pieno di ditate e circondato da un nero che immerge il quadro in una dimensione epifanica e sovrastorica. Niente di più sbagliato per il quadro-simbolo dell’ascesa del proletariato nel Novecento girato anche da Bertolucci.

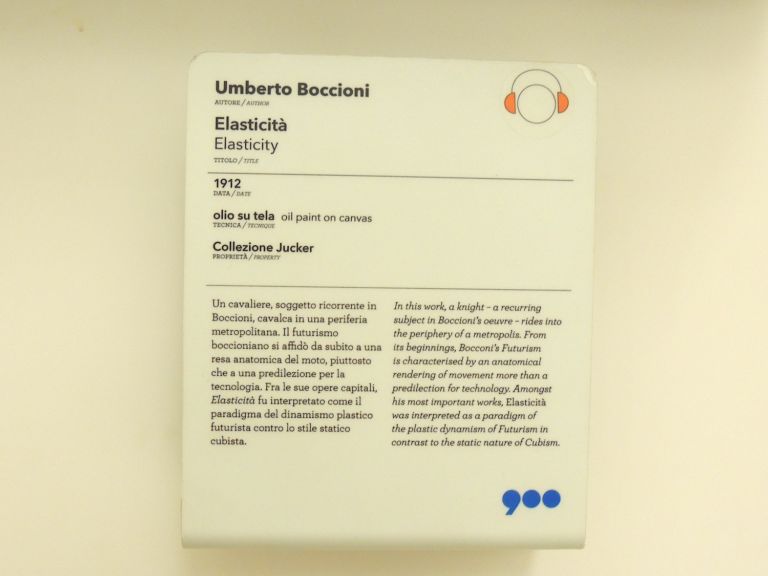

Fin da qui si inizia a prendere confidenza con lo sporco, le impronte sui muri, l’incuria nella disposizione di prese di corrente, porte, ascensori, l’abbandono di oggetti qua e là. Dopo una saletta che vorrebbe riassumere con pochi quadri il senso delle avanguardie del primo Novecento, la collezione Jucker ci soccorre, con i suoi capolavori firmati Boccioni, Carrà, Balla, Soffici. Fu acquistata dal Comune di Milano nel 1992 per 47 miliardi. Prima, in realtà, era stata donata a Brera, restituendo a Milano, dove il Futurismo era nato, le opere che disgraziatamente la città non aveva provveduto a collezionare, ma poi, nel ’90, la famiglia di grandi industriali di origine svizzera ritirò la donazione: si erano giustamente indispettiti, visto che da anni i quadri giacevano in cantina. Manca, invece, anche solo un accenno alla cospicua donazione del 1934 di Ausonio Canavese: se si trattano così i donatori, forse ad alcuni passa la voglia.

Museo del 900 – sala riepilogo – la cronologia (e le prese)

I cartellini dovrebbero guidare i visitatori lungo il percorso espositivo, mentre spesso non aiutano granché. Eppure non dovrebbe essere difficile: autore (con date e luoghi di nascita e morte), titolo, anno, tecnica, collezione di provenienza / anno di acquisizione, dimensione (se proprio avanza spazio). Neanche qui, del resto, sono sempre completi.

Per fortuna il percorso è in ordine cronologico, ma sono mal studiati i rapporti tra spazi dedicati e ruoli ricoperti. Ad esempio, gli universi straordinari e individuali di de Chirico e Morandi (il secondo descritto in modo molto più puntuale), con due stanzette tutte per loro, hanno lo stesso spazio di Manzoni che, con Dadamaino, Bonalumi e Castellani, è lasciato da solo a fare da contraltare alle grandi sale dedicate alle prime avanguardie.

Da qui in poi si corre il rischio di perdersi tra le sabbie mobili del percorso a ostacoli del museo, tra scale mobili e deviazioni (basta vedere la piantina sul sito), e le pareti iniziano a farsi, ogni tanto, inquietantemente vuote.

Ripresa la rotta, nella “sala riepilogo”, che assomiglia al gate di un aeroporto, invece di un inutile datario dell’arte del Novecento (che dovrebbe fornire il museo nel suo insieme), sarebbe interessante vedere qualcosa sull’Arengario, quel magnifico blocco di marmo di Candoglia, decorato da Arturo Martini e progettato da Portaluppi, Griffini, Magistretti e Muzio nel 1937, che oggi, restaurato da Italo Rota, ospita il museo, e di cui pochissimi milanesi sanno qualcosa. Ci farebbe bene anche un po’ di mea culpa molto poco all’italiana sugli usi propagandistici della terrazza (ora parte del fashionissimo ristorante Giacomo Arengario), da cui il Duce arringava la folla. È così strana quest’idea, in un museo, di prescindere dalla storia.

Museo del 900 – Pistoletto e una sedia

Al piano di sopra, un’enorme sala a due piani, con finestroni affacciati sulla piazza, sembra consacrare Lucio Fontana a perno del passaggio dal primo al secondo Novecento. Ci si potrebbe quasi non accorgere che Tagli e simili sono stati in gran parte razziati da quel piccolo gioiello che è la casa Boschi-Di Stefano, dove Antonio Boschi e Marieda Di Stefano avevano mestamente collezionato per tutta una vita circa mezzo secolo della migliore arte italiana. Ora la casa viene aperta solo grazie allo zelo degli infaticabili volontari del Touring Club.

Più avanti nel percorso, superata una sala intera dedicata a Munari, in cui un tempo stavano le opere di Burri in comodato dalla Collezione Intesa-Sanpaolo, ora alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala, si incontrano le sale della pittura Informale e di Azimuth, tra le più belle del museo, se non fosse per le brutte sedie in mezzo. Per capire come possono stare delle belle sedute nelle sale, e non solo, ci sarebbe ancora da imparare dall’allestimento di Ignazio Gardella del sottotetto della GAM, da cui però è stato portato via il Bambina x Balcone di Balla.

Poco oltre si arriva alle sale di Palazzo Reale, dove una o due impiegate dietro un banchetto chiedono di firmare liberatorie per entrare nelle opere di arte cinetica, mentre, intorno, enormi spazi sprecati sono stati allestiti con un punto di vista a dir poco parziale. Accanto, ci sono tre (!) sale dedicate a Marino Marini, con un allestimento da Wunderkammer che contrasta con il “minimalismo” delle sale accanto: è forse da qui, vicino alle mostre temporanee di Palazzo Reale (si parla tanto di network, oggi), che sarebbe stato intelligente far partire il percorso del museo, con i capolavori del futurismo. Che meraviglia, se accanto ci fossero stati i pezzi della collezione di Arturo Schwarz che, invece, grazie a svogliati funzionari pubblici e alla miopia delle passate amministrazioni, hanno preso il volo per Tel Aviv (e per Roma). Avremmo avuto la più ricca collezione al mondo di opere Dada e surrealiste. Una storia simile a quella degli Jucker, salvo che poi non si è nemmeno riusciti a ricomprare il giustamente-tolto.

Museo del 900 – oggetti sparsi

L’unico e piccolo spazio per le esposizioni temporanee è posto deliberatamente su strada, in vetrina, “come un negozio” (e lo dice Marina Pugliese, direttrice del Museo). Dietro le vetrate, quando si allestiscono le nuove mostre, c’è una sorta di impudente sfoggio del lavoro degli operai, della serie “stiamo lavorando per voi”. Le mostre di qualità non sono state qui, ma nel microscopico “spazio Focus”, dove si è data voce ad aspetti e persone meno note del Novecento. Di là, nel corridoio-vetrina su strada, si svolgono esposizioni come quella dedicata alla donazione di Claudia Gian Ferrari, con allestimento di Libeskind, dove non si espose tutto il lascito di opere, per lasciare spazio, invece, ai cappellini dell’estrosa gallerista, o come quell’incubo disneyano che fu la mostra delle stampe di Warhol. Si passa di qui per uscire, dopo aver ribattuto a ritroso le ultime sale e aver superato il ginepraio labirintico delle scale mobili, ma, quando stanno allestendo la famosa vetrina, devi sbucare al freddo dall’uscita secondaria per tornare all’ingresso a riprenderti il cappotto.

Avrà contribuito tutto questo ad aver fatto dimezzare i visitatori nel 2012 (-260mila ingressi), facendo scendere dal 13esimo al 29esimo posto il Museo del Novecento tra i più visitati d’Italia? Forse il museo effimero, troppo spesso consacrato all’appiattimento merceologico e alla banalizzazione dei contenuti, non è quello che la gente cerca.

Giulio Dalvit

1 / 39

1 / 39

2 / 39

2 / 39

3 / 39

3 / 39

4 / 39

4 / 39

5 / 39

5 / 39

6 / 39

6 / 39

7 / 39

7 / 39

8 / 39

8 / 39

9 / 39

9 / 39

10 / 39

10 / 39

11 / 39

11 / 39

12 / 39

12 / 39

13 / 39

13 / 39

14 / 39

14 / 39

15 / 39

15 / 39

16 / 39

16 / 39

17 / 39

17 / 39

18 / 39

18 / 39

19 / 39

19 / 39

20 / 39

20 / 39

21 / 39

21 / 39

22 / 39

22 / 39

23 / 39

23 / 39

24 / 39

24 / 39

25 / 39

25 / 39

26 / 39

26 / 39

27 / 39

27 / 39

28 / 39

28 / 39

29 / 39

29 / 39

30 / 39

30 / 39

31 / 39

31 / 39

32 / 39

32 / 39

33 / 39

33 / 39

34 / 39

34 / 39

35 / 39

35 / 39

36 / 39

36 / 39

37 / 39

37 / 39

38 / 39

38 / 39

39 / 39

39 / 39

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati