Dolomiti Contemporanee. L’impresa di pulizie (estetiche)

Si presenta oggi l’edizione 2014 di Dolomiti Contemporanee, format inedito che unisce mostre e cantieri, residenze e concorsi, il tutto avendo come perno le Dolomiti. Storia e novità ce le siamo fatte raccontare dall’ideatore, Gianluca d’Incà Levis.

Dolomiti Contemporanee nasce nel 2011. Raccontaci come e perché?

Ci interessa la montagna, perché è verticale, ossia non piatta. Ci interessa scalare. Ci interessa lavorare sulle specificità, di genere e di luogo (tema e spazio), perché la specificità non è mai una strettoia, ma un campo complesso d’azione, fatto di potenzialità, ostacoli, trabocchetti, carenze, spazi da traguardare e aprire.

Nel 2011, le Dolomiti erano da poco diventate Unesco. A parte alcuni musei o strutture artistiche-culturali istituzionali, non c’erano allora molti progetti sperimentali in giro, in questa grande regione corrugata che ci stimola.

Sperimentare vuol dire esplorare, cercare, e trovare il modo di attuare un modello nuovo. Non governare spazi, ma crearne. L’immagine della montagna è piuttosto noiosa, affidata spesso a scrivani mercanti o a cantori deprimenti (e cacofonici). Chi ama la montagna, non facilmente riesce ad amarne l’immagine contemporanea. La montagna non c’è quasi direi, oggi, nella forma che le dà l’uomo. Dovrebbe essere un cantiere eccitante, a livello estetico. Invece è un ammasso di cliché. Abbiamo deciso di aprire un’impresa di pulizie (estetiche). E abbiamo creato un modello inedito per sostenere la nostra azione, dato che i budget di cui disponiamo sono ridicoli. Il modello funziona, ed è cresciuto.

Gianluca D’Incà Levis, curatore di DC

Il nodo arte & ambiente è stato affrontato nei secoli nelle maniere più varie. In cosa si distingue DC?

Diciamo che il nostro interesse per la potenza dell’ambiente montano non ci imprigiona in un vuoto contemplativo. Userei quest’espressione, che è polemica: fare spazio alla montagna. Con ciò intendo dire che è necessario cercare di contrastare quella scogliera di superfetazioni sub-culturali che la infestano, per snudarla ancora, liberarla. La roccia dovrebbe esser nuda. Invece ci crescono i parassiti (culturali). Oppure ne parla chi non la conosce (diciamo: chi non la sa salire). La mia non è una critica livorosa, o l’intolleranza del selvaggio dal bivacco alto.

Dico che l’arte contemporanea è una cosa seria, che ha una responsabilità, di costrutto. E che serve a dire, e a fare, cose sensate in luoghi sensati. Nel nostro caso, questa genetica dell’intolleranza (per l’insensato) ha prodotto un modello di frizione propulsiva.

Siamo andati in seno alla montagna, dove non abbiamo cercato la pace con la natura. Abbiamo cercato invece i luoghi dell’artificio, quelli che erano stati luoghi del lavoro, e che oggi non sono più nulla. Siti che versano in stato critico, luoghi della stupidità. Fabbriche abbandonate, villaggi fantasma, scuole chiuse dalla morte, nelle Dolomiti. Spazi frustrati, tutti dotati di un grande potenziale, situati in territori poco accessibili, difficili da riattivare. E li abbiamo trasformati in cantieri, o stazioni, produttive. Lavorando simultaneamente con centinaia di partner da un lato e con decine di artisti dall’altra, per cominciare a scrivere una sorta di nuovo atlante della montagna propulsiva, che è un luogo in cui ci si ritempra attraverso lo sforzo rinnovativo (che è un salire), e non attraverso la coltivazione di placidi stereotipi.

Esplorazioni all’ex Villaggio Eni di Borca

Nello specifico, come si configura il rapporto fra arte e montagna nel tuo progetto?

Io ho una visione personale, che ho in parte esposto ora. Aggiungerei una considerazione: l’artista esplora e cerca il nuovo, proprio come l’alpinista. Entrambi salgono, compiono una ricerca, cercano un apice. Spesso il modo di rapportarsi al reale è quindi analogo. La mia visione però non è l’unica, né vuol essere egemone.

Nelle prima tre stagioni di DC (quella che parte ora è la quarta), quasi 200 artisti hanno lavorato al progetto, e con loro diversi curatori. Ognuno di loro ha un rapporto personale con l’ambiente naturale e con la montagna e con i siti potenti che riesumiamo e colonizziamo. Ecco l’atlante di cui dicevo poco fa. Una pluralità di sguardi e di voci. Un racconto polifonico, all’interno di un impianto critico strutturato.

Uno degli aspetti più interessanti di DC è la formula del cantiere. Spiegaci in cosa consistono e quali saranno quelli dell’edizione 2014. Salta all’occhio soprattutto il Villaggio ENI di Borca di Cadore.

Mi verrebbe voglia di dire che un cantiere, spesso, è il contrario di un museo. Costruire è diverso da esporre e conservare. Cantiere vuol dire tante cose da noi. Ad esempio che non si sa come fare le cose, che sono moltissime, e hanno costi teorici insostenibili. Quindi servono capacità ideative, e formule alternative, per far fronte alle necessità di gestione del progetto. Ecco dunque il primo cantiere. Quando arriviamo in un sito nuovo, questo primo cantiere logistico deve già essere allestito. Viene imbastito sulla struttura generale del progetto, che è lo scheletro.

Il Villaggio Eni di Borca di Cadoreè un sito esemplare, per DC. Gigantesco. Il prodotto della visione di Enrico Mattei, realizzato con enorme qualità negli Anni Cinquanta da Edoardo Gellner e Carlo Scarpa. Il potenziale del sito è elevatissimo. Dal valore storico e culturale dell’insediamento al rapporto formidabile con paesaggio, bosco e montagna, all’estetica delle strutture architettoniche e del design interno: tutto sorprende, colpisce, stimola. Il sito è oggi nelle condizioni ideali, per noi. Semisepolto. Parzialmente defunzionalizzato. In stato di quasi obsolescenza. Alla ricerca di un’identità, di una nuova funzione. Insieme alla famiglia Cualbu, proprietaria del sito, abbiamo avviato un programma complesso di rivalutazione del complesso. Nella sua prima fase, già a partire dalle prossime settimane, il sito diverrà una sorta di colonia per artisti. Gli artisti potranno abitare (Residenze) nelle capanne fisse del camping progettato da Gellner, o nelle abitazioni originali del villaggio. Durante la loro permanenza, esploreranno, e produrranno, opere e progetti, usando il villaggio come una sorta di cava culturale. Cavandone gli elementi costitutivi (spazi, relazioni, oggetti), per lavorare su di essi, e rimetterli in circolazione aumentati. Ci saranno laboratori e studi. Workshop, convegni, tavoli di lavoro. Oltre agli artisti, lavoreremo con fotografi e architetti.

Stiamo costruendo una sorta di grande gruppo aperto di ricerca e lavoro, e, accanto ad esso, un gruppo d’interesse ancora più vasto, che comprende soggetti che possano immaginare insieme a noi un futuro per il sito. Gli artisti avranno quindi un ruolo di primi attivatori, per il villaggio, del quale cercheremo di mettere in luce le attitudini, riconcependone un uso oggi.

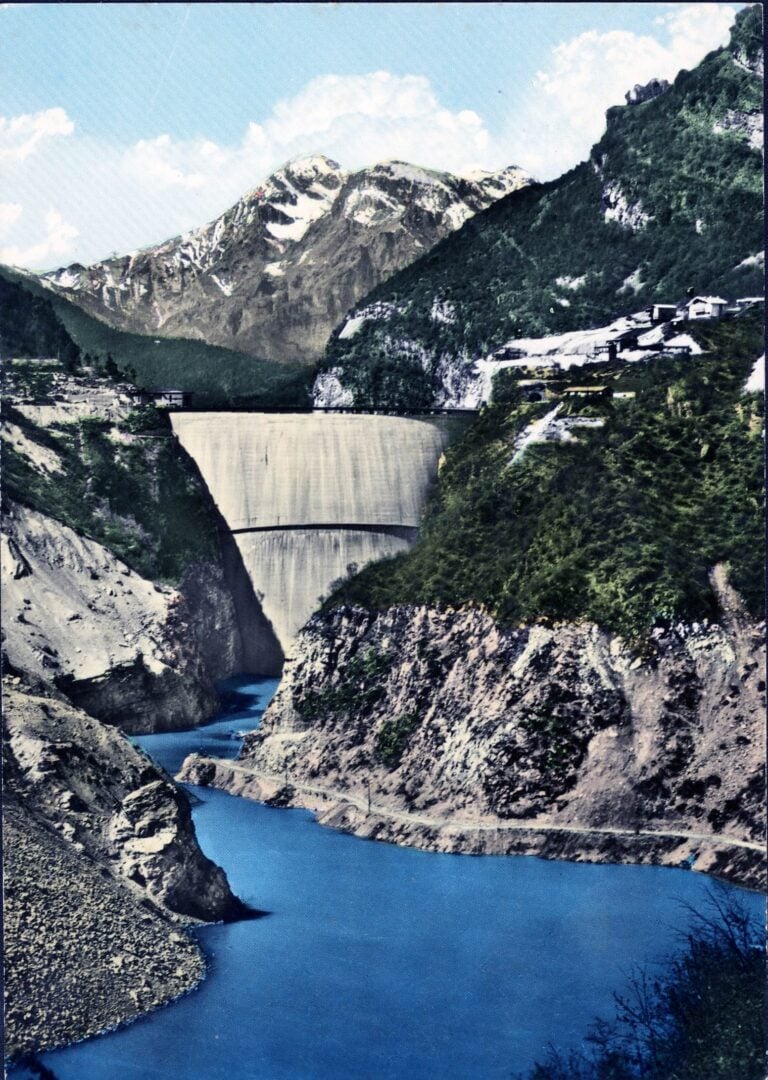

a Diga del Vajont oggi, cantiere di A call for a line_Foto Giacomo De Donà

Quest’anno ci sono partnership e sponsor importanti, dal Mart alla Grappa Nonino. È cambiato qualcosa nell’impostazione di DC?

No, in realtà non è cambiato nulla. Il progetto è nato nel 2011, e nelle sue linee guida era già chiaro e definito sin dall’inizio. In tre anni, pur rimanendo totalmente sperimentale, è naturalmente cresciuto. Ma soprattutto è stato visto, si è attestato, e ha convinto, grazie alla solidità del modello, alla capacità di implementare le proprie reti sul territorio, alla quantità e qualità delle iniziative realizzate. Credo che tre anni sia il tempo minimo necessario perché un progetto così innovativo, e “sorto dal basso”, riesca a ricavarsi uno spazio e una credibilità significative. La crescita quindi è un risultato del fatto che i fondamentali erano già buoni, e non li abbiamo cambiati, e che abbiamo saputo costruire relazioni importanti con soggetti significativi, sia in ambito culturale e artistico che sociale e produttivo.

Una novità rilevantissima riguarda i due concorsi, e a essere coinvolta è la famigerata Diga del Vajont. Qui si apre un altro nodo fondamentale e rischioso, quello fra arte e morte. E immagino che non stiate pensando a un monumento inerte…

Casso, con l’area del Vajont, è un altro grande cantiere d’apertura. Se DC, in genere, riapre siti metaforicamente morti, in questo luogo la morte è venuta davvero, 51 anni fa. Il luogo è fortissimo, sovraccarico, difficile, e chiuso attorno a quell’evento tragico. Quando, nel 2012, abbiamo riaperto le ex scuole, chiuse dal 1963, trasformandole nel Nuovo Spazio di Casso, il nostro assunto di base, ovvero che la chiusura e le inerzie non sono accettabili, non sono reali, vanno contrastate, è diventato ancora più chiaro.

Ora, con il doppio concorso artistico internazionale Two calls for Vajont, si prosegue sulla stessa linea. Si rifiuta il predominio della morte, che ancora oggi imprigiona queste terre, e si propone una prospettiva, e una serie di immagini nuove. La Diga del Vajont, come la facciata del Nuovo Spazio di Casso, sono simboli della tragedia. Ora invece diventano cantieri artistici. Rispetto all’economia umana di questo luogo, il concorso è un evento straordinario e rivoluzionario. Storicamente, crea una discontinuità. Se realizzeremo un’opera d’arte contemporanea permanente sulla Diga del Vajont, questa diga diverrà qualcosa di diverso da un monumento di cemento che ricorda la morte, com’è stata sino ad ora.

Non c’è nulla di commemorativo in questo progetto. C’è invece la volontà di compiere un atto rifondatore, e di affidarlo all’arte contemporanea, che si assume quindi una responsabilità importante: contribuire a modificare l’identità di un luogo così peculiare e difficile. L’arte può farlo, perché è intelligenza, sensibilità, costrutto e senso. Nei prossimi mesi, attraverso il concorso, quest’area diverrà dunque viva e propulsiva.

Numerosi i soggetti artistici e culturali, e le personalità, che siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto, che è un grande ragionamento condiviso sul paesaggio umano. Tra i partner culturali di Twocalls ci sono Mart, Strozzina, Fondazione Merz, Bevilacqua La Masa. Nelle giuria del concorso, accanto a me, ci sono, tra gli altri, Marc Augé, Alfredo Jaar, Cristiana Collu, Franziska Nori, Angela Vettese, Maria Centonze. Tra i partner fondamentali, Enel, Acqua Dolomia, Neonlauro. A ottobre la giuria selezionerà i quattro vincitori, e le opere saranno realizzate. Nel website, dove è disponibile anche il bando, questo progetto complesso è spiegato in ogni dettaglio.

La Diga del Vajont, immagine d’epoca

Capitolo residenze: anche quest’anno le proponete, e siete parte del nuovo network franco-italiano Piano. Quali le novità e chi sono i soggetti interessati?

Le Residenze sono uno dei fulcri del progetto. DC è innanzitutto un meccanismo esplorativo d’interazione del territorio. Le opere, in molti casi, vengono realizzate in loco, nei siti-cantiere, con materiali e risorse locali. Attraverso la residenza, gli artisti entrano in contatto diretto con il territorio. Quest’anno, le Residenze saranno nei siti principali, Casso e Borca. Qui accoglieremo gli artisti che verranno a operare all’interno dei singoli progetti artistici, tra i quali vi è Piano. Il nostro progetto in Piano coinvolge tre centri d’arte della Francia pirenaica (Maison del Arts Georges Pompidou Cajarc, CAC Chapelle S. Jacques Saint-Gaudens, BBB Centre d’art Toulouse), e un’altra struttura italiana, Careof Docva. Accoglieremo dunque alcuni artisti transalpini nei nostri cantieri alti, e manderemo alcuni italiani ai Pirenei, all’interno di questa interessante piattaforma di scambi internazionale.

Marco Enrico Giacomelli

www.dolomiticontemporanee.net

www.twocalls.net

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati