La 35esima Biennale di San Paolo è il paradigma del dibattito sul futuro

Parte da un articolo su Artribune la riflessione di Alessandra Mammì sui nuovi sistemi di riferimento nell’arte. La Biennale di San Paolo è una mostra in cui l’Occidente scompare, che abbatte le gerarchie, affrontando i temi della migrazione e le questioni legate al genere. Senza cadere nel rischio della cronaca

San Paolo, Brasile. Dopo un’umida e torrida giornata passata a veder mostre, alla ricerca di notizie dalla madre patria, leggo su Artribune una polemica lanciata da Christian Caliandro il quale dopo aver denunciato il mancato rapporto fra arte e criticità del presente, la tendenza a chiudersi in un recinto del lusso, a vivere (cito) “dentro una bolla che ha molto poco a che vedere con ciò che realmente stiamo attraversando” si trova a dover rispondere a un collega che gli oppone invece come esempio positivo la qualità della fiera di Torino.

Difficile da qui capire di quale arte si stia parlando, soprattutto perché la 35ma Biennale di San Paolo, la più importante dell’emisfero sud in pieno svolgimento, va in direzione opposta. Si chiama Coreografie dell’impossibile. Parla di movimento e movimenti. Movimenti politici e movimento di corpi. Danze, riti, guerre, guerriglie, migrazioni. L’hanno firmata quattro curatori: il bianco spagnolo Manuel Borja-Villel, reduce dalla direzione del Reina Sofia; la portoghese psicanalista, artista interdisciplinare nera Grada Kilomba; il curatore e antropologo brasiliano Hélio Menezes noto per i suoi studi sulla black culture; Diane Lima brasiliana ma soprattutto figura di riferimento di una cultura nera, gender fluid, indipendente, alternativa. I profili dei curatori coinvolti aiutano ad individuare fin dalle menti che hanno costruito questa importante Biennale, la complessità del rapporto fra realtà individuale, politica e arte. Non è questo il tema?

La Biennale Movimento e Controllo

Nello spiegare il titolo, i curatori scrivono che il movimento è la base della libertà, qualcosa che il potere da sempre combatte e cerca di bloccare. Spiegano che le frontiere, i passaporti, i muri, le libertà vigilate, i recinti, le dittature nascono dal bisogno di fermare il movimento sia dei corpi che delle menti. Dunque, Movimento e Controllo sono qui suggeriti come i due poli di un campo magnetico su cui verificare i contenuti di questa Biennale restituiti da linguaggi multipli: video, foto, incontri, performance, suoni, simboli, metafore, documentazione e astrazione…

Stimolata dall’articolo di Christian, mi decido a contare la presenza di artisti europei in tanto contesto. Sono appena 11, arrivano a 12 con Sarah Maldoror straordinaria cineasta, pioniera del cinema panafricano degli anni Sessanta/Settanta che non si considerava europea sebbene fosse nata in Francia da genitori delle Guadalupe. Degli undici nomi che individuo cinque sono spagnoli, quattro francesi. Ci sono poi un portoghese e una austriaca. Nessuno italiano.

Possibile che dal paese al centro del Mediterraneo che più avrebbe materia e diritto per parlare della violenta polarizzazione fra Controllo e Movimento, arriva solo silenzio? È distrazione dei selezionatori? O ha ragione Caliandro?

Mi consola vedere che non siamo soli. L’assenza è condivisa da gran parte dei paesi europei. Anche i nord americani in fondo non sono molti. Il resto dei nomi che appaiono in ordine alfabetico sono quasi tutti da me sconosciuti.

Per non perdere l’orientamento bisogna cercare dei fili e aggrapparsi forte accettando il fatto che le tante domande si trasformino in feconda confusione, perché il movimento, oggetto di questa potente rassegna, va oltre i muscoli. Riguarda la pelle, le cellule, gli ormoni, l’appartenenza culturale.

Le opere in mostra alla Biennale di San Paolo

La prima incertezza ci arriva da uno dei temi portanti di questa mostra. La dilagante presenza di artisti indigeni soprattutto dell’America del Centro Sud. Sono i grandi protagonisti della scena, appaiono lungo le rampe del padiglione in forma di fotografie, dipinti, manifesti, rivendicazioni filmati, segni e disegni di figure archetipe spesso rivisitate da contenuti contemporanei e fissate su tela. La trasformazione dell’immagine rituale in quadro lascia perplessi: tutta questa figurazione non era un tempo effimera, rituale, destinata a scomparire con l’esaurirsi di una funzione? Ed eccola ora invece addomesticata pronta ad essere preda di un mercato che non aspetta altro….

O forse invece è una felice evoluzione e necessaria emancipazione?

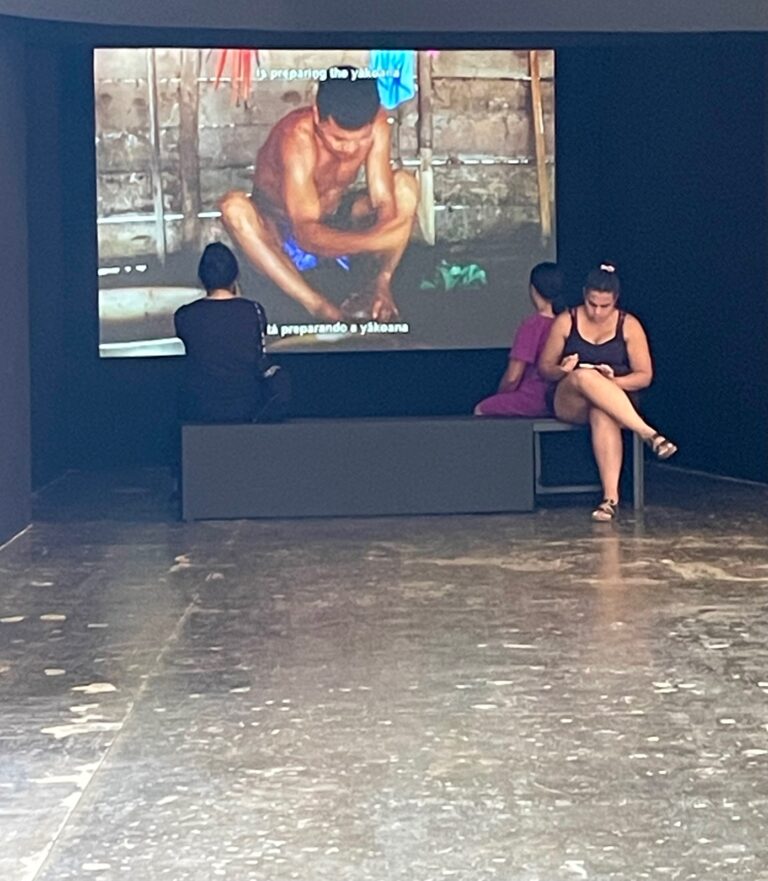

Anche i film all’inizio lasciano perplessi: scorrono su schermi oscurati da cabine e provvisti di panche e sgabelli, come da protocollo Biennale. Restituiscono, immagini di vita in villaggio, mortai di pietra, giovinetti seminudi, bimbi fasciati al corpo delle madri, suoni di foresta…

Eppure, non è il solito documento etnografico di occidentali con la macchina da presa.

Questi filmati su vite indigene sono girati da indigeni cineasti, figli e nipoti di un collettivo “Video nas Aldeias” nato nel 1986 per organizzare corsi itineranti nella foresta e raggiungere così le popolazioni dell’interno, per insegnar loro a usare la cinepresa e rafforzare l’identità delle popolazioni grazie a un nuovo e personale linguaggio filmico. Difficile giudicare se ci siano riusciti, ma bisogna guardare il tutto alla luce di questa informazione… guardare meglio… guardare oltre.

Secondo tema forte la Blackness: neri fotografano i neri, si confrontano con la comunità di appartenenza, raccontano bellissime storie autobiografiche in forma di docufilm (Alina Motta) e genealogie che diventano installazione. Gli archivi vengono messi in scena e riletti. Si celebrano comunità metropolitane o villaggi dispersi nelle campagne brasiliane come quelli dei Quilombo Cafundò che fino agli Settanta dello scorso secolo vivevano in un isolamento assoluto in luoghi sperduti dello Stato di San Paolo e avevano elaborato persino una propria lingua.

Stupisce l’abbattimento delle gerarchie. A nomi storici e celebrati sulla scena mondiale come Wilfredo Lam o Ruben Valentin non viene fornito un piedistallo, ma un’occasione di confronto con collettivi o artisti del Terzo Millennio metropolitani, gender fluid.

L’opera di Ibrahim Mahama e la Sauna Lesbica

Comunità più che concetto sociologico è stato d’animo che produce nuove realtà, immagini e immaginario. E persino luoghi: l’agorà di mattoni all’ingresso di Ibrahim Mahama ne è un esempio. Lo ha chiamato “Il parlamento dei fantasmi” ma in realtà è sempre pieno di gente. Del resto, questa Biennale a ingresso libero nel padiglione di Oscar Niemeyer, al centro dei 160 ettari del parco di Ibirapuera (il Central Park paulista) è indiscutibilmente un successo di pubblico. Mamme, bambini, ragazzi su e giù per le rampe che lo studio di architettura Vão ha moltiplicato per enfatizzare il gioco. Un vortice di bianco, una spirale neobarocca in monumento del modernismo, un inno al sottosopra.

Anche la rampa è dunque una dichiarazione concettuale-politica-formale così come la “Sauna lesbica” opera collettiva e itinerante femminil-femminista nata nel 2019 nel multidisciplinare festival delle immagini Valongo a Santos ora approdata nel garage del padiglione in forma di salotto con divanetti recuperati e lampadari in plastica colorata, fascicoli, video, programmi di discussioni, per trasformare in opera “il desiderio di incontro di esistenze dissidenti“. È detto.

Ma forse la presenza comunitaria più dichiaratamente politica è il ristorante gestito dalla “Cozinha Ocupação 9 de Julho”: diretta emanazione del “Movimento dei Senza Tetto” e del collettivo che dalla sede nel degradato cuore della metropoli, opera per la redistribuzione del suolo, lotta contro la speculazione immobiliare, si pone come riferimento in solidarietà con la parte più disperata della popolazione, difende il diritto alla casa ma anche alla cultura e all’arte, inventando nuove forme di resistenza e presenza nel tessuto sociale. Una di queste è appunto la rivoluzionaria mensa nel mezzanino della Biennale: cibo sano a chilometro zero; zero (o quasi) i rifiuti; prezzo politico devoluto alla causa; manifesti, berretti, magliette, slogan sul “cucinar rivoluzionario”. Per i curatori una vera e propria opera schedata a pagina 95 del catalogo.

E potrei continuare citando le sale dedicate a artisti malati di mente, agli outsider, ai manti ricamati, capolavori di Bispo do Rosario (la sala da solo meriterebbe un viaggio) o la documentazione sui laboratori di pittura negli ospedali psichiatrici fin dai primi decenni dello scorso secolo.

Potrei parlare dalla forte presenza di artisti, filmmaker, registi che registrano la crisi del Medio Oriente, della Palestina (reportage fotografico “Death” di Ahlam Shibli), Israele (commovente Amos Gitaï con il suo film “Casa” del 1980), tutti autori e opere invitati e inclusi nella Biennale ben prima dei tragici eventi del 7 ottobre e di quel che ne è derivato.

E molto altro ancora perché questa esposizione che pure si svolgeva in un unico luogo mi ha costretto a diversi pellegrinaggi nel corso dei dieci giorni di trasferta paulista, tanto era intensa.

La mostra di Adriano Pedrosa, aspettando la Biennale di Venezia

Ma ammetto che mentre qui la realtà si toccava con mano lasciando qualche bruciatura sulla pelle, altrove era già stata disidratata e trasformata in quel che conosciamo: una opera facile da fotografare e impossibile da ricordare.

In “Arte e pensamento negro” confusa e dilagante rassegna tra gli spazi immensi del Sesc Belezinho la formula di un’opera ad artista moltiplicava lavori e linguaggi dal naif dal performativo, in nome di un equivoco: la convinzione che la quantità compensi la qualità.

Mentre ha preoccupato l’ancor più deludente visita a “Historias Indigenas” al Masp firmata da curatori internazionali ma coordinati da Adriano Pedrosa il quale speriamo che nel percorso della sua prossima Biennale di Venezia si tenga lontano da questa piatta elencazione di creatività local-global divisa per zone geografiche e box in compensato e cartongesso, più simile a una fiera di artigianato che a una scrittura visiva contemporanea.

In conclusione, mi trovo pienamente d’accordo con Christian Caliandro quando dice che l’opera non è cronaca, non deve illustrare i traumi collettivi, non deve parlare di un tema. La forza di un’opera (e ancor di più del lavoro dei curatori) è nel vivere la realtà del tempo, trasformarla in esperienza, lasciando dietro di sé dubbi e domande. Questa 35ma Biennale di San Paolo lo ha fatto, e si iscrive in una di quelle grandi mostre “politiche” che lasciano un segno. Come fu la Documenta 13 di Carolyn Christov-Bakargiev e ancor di più la straordinaria profetica rilettura della storia e del Novecento alla luce di un incerto futuro messa in scena da Okwui Enwezor a Venezia nel 2015. Ripartiamo da qui.

Alessandra Mammì

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati