La voce degli oppressi. Intervista all’artista Fatma Bucak

Se la storia la scrivono i vincitori, l’artista Fatma Bucak – attraverso video, fotografia, performance e scultura – racconta quelle storie che i vincitori non scrivono. Sfidando la violenza e la rimozione della memoria collettiva

L’artista Fatma Bucak (Iskenderun, 1984, vive e lavora tra Londra e Istanbul) è borsista all’American Academy di Roma (Fondazione Sviluppo e Crescita CRT Italian Fellow in Visual Arts) 2023-2024. Bucak – che ha esposto in mostre personali e collettive internazionali tra cui Fondazione Merz, MOCA di Toronto, Castello di Rivoli, MAMAC di Nizza, ARTER di Istanbul, Jewish Museum di New York – affronta i diversi aspetti della distruzione ambientale in rapporto alla violenza del potere politico e dei conflitti, tra rimozione della storia e memoria collettiva. L’abbiamo incontrata e intervistata.

Intervista a Fatma Bucak

We possess all things è il progetto, che continui a sviluppare anche durante la residenza all’American Academy di Roma, di cui fanno parte le opere che hai esposto ai Winter Open Studios…

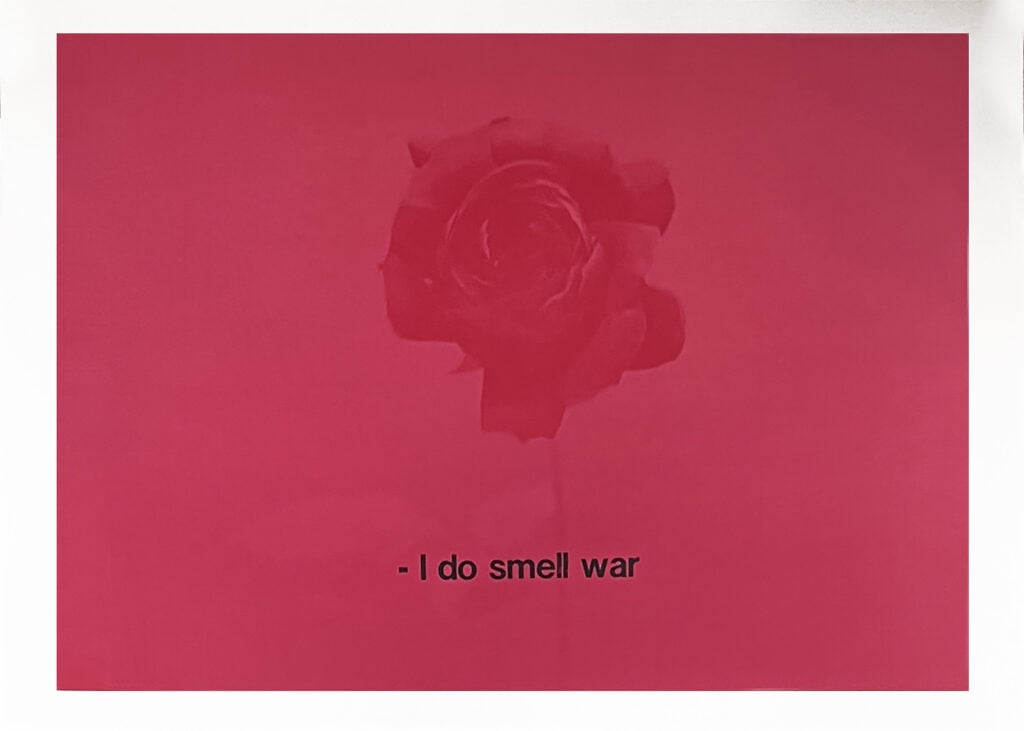

Queste opere trattano le devastanti conseguenze ambientali delle azioni umane in una dimensione politica. La prima che si vede in mostra – I Do Smell War (2023) – è il disegno della prima Rosa damascena che, nel 2017, ho portato in Europa da Damasco con l’intento di farla fiorire in altri posti, perché il terreno dove un tempo crescevano quelle rose, colpito dalla guerra in Siria, stava diventando sterile. Invece, in Black Ink (2021-2022) l’inchiostro nero che ho usato per questa stampa tipografica è stato realizzato a partire dalle ceneri dei libri bruciati che avevo raccolto nell’estate 2016 nel sud-est della Turchia, nel deposito di una casa editrice curda indipendente dopo un attacco. Delle altre due opere, They Burned It All (2022), in cui la composizione sonora è stata realizzata insieme a Bahar Royaee, è un video performativo in due canali. In uno si vede una donna impegnata nella ricerca di qualcosa tra le ceneri, cerca di ascoltare il terreno ma è impossibile perché non rimane più nulla dove il suolo è totalmente bruciato. Nel secondo video si vede un gruppo di dieci donne in un teatro pubblico a Istanbul che iniziano a prepararsi per cantare in coro, ma una volta pronte c’è solo silenzio. O meglio, loro stanno in silenzio ma si sente una musica di fondo che sembra più che altro un lamento in cui si percepisce la frase in curdo “her tişt şewitandin”: hanno bruciato tutto.

Come mai hai scelto proprio questa frase?

Ho sentito ripetutamente questa frase durante le mie ricerche nella zona di Tunceli – il cui vecchio nome era Dersim – in Turchia, nell’Anatolia orientale dove c’è la più alta presenza di curdi. Mi ha colpito soprattutto il fatto che non venga detta ad alta voce ma sussurrata, anche dove ci sono pochissime persone, magari solo un paio. “Hanno bruciato tutto”, chi non si sa. O meglio, si sa, ma non si dice… È una frase molto vaga che contiene la paura legata ad un passato la cui conseguenza si vede nel presente. Una frase che, però, non viene detta per intero: affiorano solo alcune parole. Sebbene la lingua curda non sia più proibita in Turchia – lo era negli anni Novanta – non si sente negli spazi pubblici, come il teatro in cui è ambientata l’opera. Un lavoro che parla della paura generata dalla violenza militare e politica che in alcune zone del mondo continua ad essere presente. La mia idea era quella di collegare tutte queste storie, partendo dalla domanda che mi sono posta. Avrebbero mai fatto parte della storia ufficiale, costruita da chi ha il potere di dire e narrare? Con il mio lavoro cerco di raccogliere i pezzi di quello che mi interessa per provare a creare un’alternativa a quelle storie.

Per la quarta opera, Sun of the Misdeeds and Consents and Cowardly Acts (2022-2023), invece hai usato il bronzo.

Si tratta di un’installazione di dieci sculture che raffigurano uccelli dell’Iraq, di cui solo uno è endemico, mentre gli altri provengono da altri paesi. Tutti, però, sono ugualmente minacciati di estinzione a causa anche delle conseguenze della guerra in Iraq degli anni Novanta e dell’invasione americana del 2003. Sono uccelli segnalati nella IUCN Red List, la lista rossa dell’International Union for Conservation of Nature, indicatore delle criticità dello stato di salute della biodiversità mondiale. Le sculture hanno la forma di pesi che variano dai 180 gr ad oltre 1 kg, pesi che corrispondono al grado della loro vulnerabilità. Per la forma ho preso spunto da un reperto sumero, uno dei più antichi e noti, trafugato nel 2003 dal Museo Nazionale dell’Iraq a Baghdad.

Torniamo a We possess all things, qual è il significato di questo titolo?

Non so se rimarrà come titolo del progetto finale, lo deciderò solo a conclusione della ricerca. Ad ogni modo We possess all things ha una referenza alla lettera scritta nl 1793 dall’imperatore cinese Qianlong a re Giorgio III in cui, fondamentalmente, afferma di non aver bisogno dei prodotti del suo Paese, dicendo: “we possess all things”, abbiamo tutto. Questa frase mi interessa per i suoi diversi significati, intanto per l’idea di possesso – avere e possedere – e per la contraddizione stessa insita nel verbo possedere. C’è poi la considerazione di come l’essere umano guarda “gli altri”, la natura, gli alberi, gli uccelli, ma anche le minoranze etniche che esistono sul territorio. Una relazione veramente complessa e contraddittoria.

L’arte come mezzo per contrastare l’oppressione secondo Fatma Bucak

Hai parlato di colori, suoni, sensazioni in relazione alle “fragilità” del sistema, questioni di genere, flora e fauna a rischio d’estinzione… C’è sempre una componente simbolico nel tuo lavoro?

C’è sicuramente un sottile elemento metaforico, ma allo stesso tempo c’è l’idea di un qualcosa che porti dentro la storia. Nelle mie opere cerco sempre uno spazio per l’altro, perché gli permetta di entrare in quella storia o anche solo di osservarla. Perché ciò avvenga c’è il suono, il colore, l’estetica, certe volte anche la partecipazione. Ci sono diversi modi, come sottolineavi, di accogliere un’altra narrazione che può entrare attraverso la partecipazione. In effetti, in alcuni lavori, il pubblico stesso diventa il lavoro, come in Blessed are you who come, conversation on the Turkish-Armenian border (2012) o in Suggested place for you to see it (2013).

Sin dai tuoi primi lavori – la tua prima mostra personale Melancholia I è del 2009 – hai focalizzato l’attenzione sull’identità politica, religiosa e culturale indagandone gli aspetti più contraddittori. Quanto ha influito in questa tua consapevolezza l’essere curda, cresciuta in Turchia?

Siamo esseri umani, quindi ci formiamo in base alle diverse esperienze. L’esperienza di quello che è successo nel passato è importante per me, ma diventa solo uno dei molti punti che esploro andando avanti. È come se nella mia vita ci fossero tante scintille che fanno sì che io sia quella che sono, il mio essere più attenta a certe storie o concetti e magari meno ad altre. Ma qual è la differenza tra tutte queste esperienze? Quella che fa riferimento al mio passato, alla mia identità – da dove provengo, in quale geografia sono nata – non l’ho scelta, sono costretta a prenderne atto accettandola. È un’esperienza che non posso cambiare, ma da lì in poi tutto il resto è frutto di una scelta per quanto condizionata. Probabilmente sono interessata a narrazioni che non faranno spesso parte della storia, alle specie in via d’estinzione o alla guerra perché diventa il mio argomento d’interesse e anche uno di quei punti in cui mi sento, in qualche modo, utile perché c’è tanto da dire.

Quanto entra l’approccio emotivo nel tuo lavoro?

C’è sempre emozione in quello che ci tocca veramente, però poi c’è un’etica. Per me è importante avere una distanza di sicurezza, nel senso che quando c’è una storia, una narrazione bisogna essere molto logici, avere rispetto per le persone coinvolte, per la ricerca e i dati su cui si sta lavorando. La parte emotiva è strumentale per concedere al concetto tanto spazio per poi far nascere quello che diventa arte.

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Hai studiato Filosofia all’Università di Istanbul e solo successivamente Incisione all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, prima del master in fotografia al Royal College of Art di Londra. Come nasce il tuo interesse per le arti visive e qual è stato l’apporto della filosofia nella tua ricerca artistica?

Non ho una risposta molto chiara a questa domanda. Quando sono entrata nel mondo accademico ero molto influenzata dall’incisione, in cui vedevo il prolungamento dei pensieri proprio attraverso l’esperienza dell’incidere. In particolare, incisioni come Le carceri di Giovanni Battista Piranesi che si dice siano legate alla nascita dell’Illuminismo mi avevano toccato così tanto da farmi studiare questa disciplina proprio per capire cosa volesse dire ogni segno, l’apertura illimitata del pensiero attraverso una materia in cui la praticità è, invece, molto limitata. Non ero molto brava nell’incisione, ma avevo iniziato a capire che le cose che studiavo diventavano i diversi viaggi verso il pensiero che diventava un lavoro. A vent’anni non avevo ben chiaro cosa fosse l’arte contemporanea, poi ho cominciato ad usare la fotografia e altri medium già mentre facevo incisione a Torino. Vedevo che un’idea nasceva nella materia, mentre altre volte era il mezzo che in condizioni esterne diventava il concetto di sé. Pensieri come questi mi hanno fatto capire, parlando con uno dei miei insegnanti, che stavo facendo arte. Quello è stato il primo momento in cui ho realizzato che così si poteva definire quello che stavo facendo. Nel decidere l’idea che diventa materia o il concetto che diventa l’opera c’è filosofia.

La scelta di usare diversi linguaggi – fotografia, performance, video, scultura – dipende dal progetto?

Certe volte, come dicevo, l’idea diventa materia oppure è quest’ultima a diventare opera. Dipende da dove mi trovo e da quello che sto facendo. Ad esempio quando, nel 2014, ero al Cairo per la residenza alla Townhouse Gallery volevo realizzare un video lavorando con un gruppo di femministe, ma l’opera poi si è spostata sul concetto di paura di fronte ai disordini e alla violenza del Paese. Avevo iniziato ad incontrare delle persone per la realizzazione del video che avevo in mente, poi è diventato molto chiaro subito che questo era un Paese in cui l’immagine è proibita e l’anonimato di quelle persone era fondamentale. Ho dovuto ripensare il progetto stesso, che poi è diventato l’opera sonora I must say a word about fear. L’urgente bisogno di descrivere la paura in modo non verbale, in una terra in cui la parola è limitata, mi ha portata a lavorare su questo argomento: la realtà geopolitica ha cambiato il linguaggio dell’opera.

Manuela De Leonardis

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati