Dialoghi di Estetica. Parola all’artista bolognese Adelaide Cioni

Nelle sue opere, Adelaide Cioni racconta la frustrazione del linguaggio, la politica del corpo, il fallimento alla base di ogni comunicazione. L’abbiamo intervistata

Formatasi presso la University of California – Los Angeles (UCLA) e l’Accademia di Belle Arti di Roma, l’artista Adelaide Cioni (Bologna, 1976) ha posto alla base della propria poetica una meticolosa indagine sul segno. Nel 2012 ha avviato la sua attività di artista dopo aver lavorato per un decennio come traduttrice di letteratura americana (tra gli altri ha tradotto John Cheever, David Foster Wallace, Lydia Davis, AM Homes). È rappresentata dalla galleria P420 di Bologna. Spaziando dal disegno alla performance, non trascurando esiti conseguibili grazie alla pittura e alla scultura, Cioni si concentra soprattutto sulle possibilità offerte dal lavoro con i tessuti. Ha esposto le sue opere presso il MAMbo di Bologna, la Galleria Nazionale di Roma, il MAR di Ravenna, la Triennale di Milano. Nel 2023, grazie all’Italian Council, ha tenuto la mostra personale Ab Ovo / On Patterns presso Mimosa House a Londra ed è stata invitata dal direttore Stefano Collicelli Cagol alla prima edizione di Centro Pecci Commissione. Nel 2024 ha inaugurato la personale Drawings for Myself presso la Galleria P420 di Bologna. Questo dialogo porta alla luce alcuni dei temi della poetica di Adelaide Cioni: il suo rapporto con immagine e linguaggio, il ruolo dell’approssimazione e del corpo, il segno, la semplicità e l’espressione di sé.

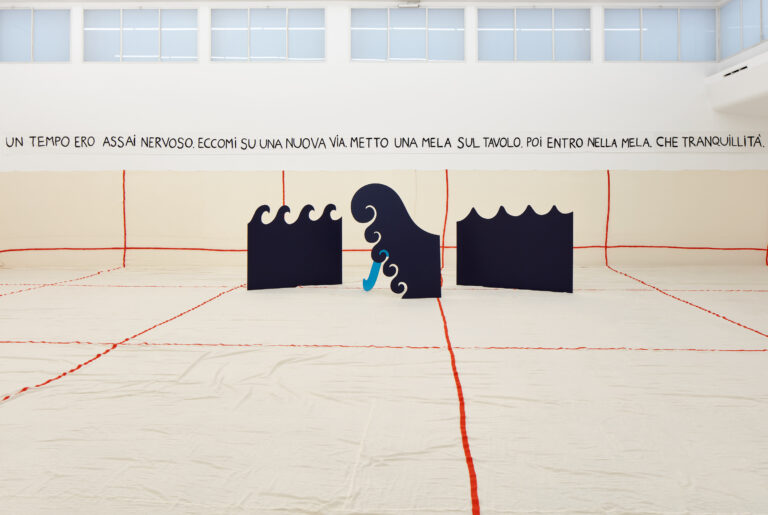

Nelle tue opere c’è sempre qualcosa di definito che, però, tende anche a sfuggire. Siamo pronti a dire che mostrino gelati, onde, fiori e nuvole, ma poi possiamo immediatamente ricrederci e ammettere che si tratti di schemi, strutture geometriche, accostamenti tra due o tre colori. Mi sono fatto l’idea che questa oscillazione sia legata tanto al tuo interesse per il linguaggio quanto a una critica che muovi verso l’immagine.

Sì, c’è un legame con il linguaggio. Ma prima di tutto, con gli esercizi di traduzione: gli anni vissuti da traduttrice letteraria continuano a influenzarmi. Il lavoro di sintesi che attuo per le mie opere è considerabile come un altro modo che ho di tradurre. Però con le immagini la questione è complicata, perché spesso mi ritrovo in una condizione di pienezza estrema. Sono convinta che uno crei un’immagine per poterla interrogare, per avere un interlocutore esterno con cui portare avanti un ragionamento.

Proviamo a esplorare questa condizione e consideriamo un soggetto ricorrente nelle tue opere, il mare: può prendere forma con una semplice linea dell’orizzonte, con le onde o le sagome delle sue increspature. In ognuno di questi esiti sembra possibile riconoscere quella tua critica all’immagine: non basta mai.

Il mare è un fallimento sicuro, hai a che fare con qualcosa che sai in partenza di non poter rappresentare. Tutti quei numerosi tentativi che ci offre la storia della pittura lo confermano. Mostrano che alla fine il mare lo puoi solo approssimare. Nel mio caso si tratta allora di mettermi a fare i conti con quel tentativo di riuscire al meglio nella mia approssimazione, pur sapendo che fallirò sicuramente. Questo, però, non è che un primo stadio del lavoro.

Che cosa intendi?

In questo processo scopro qualcosa. E qui faccio un salto dal mare al linguaggio. Il mio lavoro di traduzione mi ha insegnato che viviamo in una costante condizione di approssimazione. E questo non vale solo per chi traduce, ma per tutti: non riusciamo mai a dire esattamente quello che vorremmo dire, o comunque non del tutto. Conviviamo fin dalla nascita con una frustrazione nel linguaggio. Tentiamo di riparare ma ci troviamo comunque con quello scarto: il testo tradotto è altro rispetto all’originale perché in mezzo c’è il traduttore, c’è il nostro corpo, c’è la materia con tutti i suoi accidenti. Questo vale anche per l’arte. E alla fine quello scarto ha un valore, rende una cosa unica.

Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro.

Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro.

Quella dell’immagine è una questione delicata, permette di riconoscere un particolare aspetto del tuo lavoro: un continuo navigare nel tumulto per riuscire a offrire una certa quiete.

Noi possiamo solo fallire nel creare un’immagine, ma in questo fallire poi succedono altre cose che sono interessanti, e anzi sono più interessanti di un ipotetico raggiungimento della perfezione. Vengono fuori associazioni mentali, riconoscimenti che ci fanno ricordare qualcosa o che ci fanno ridere. Soprattutto quell’immagine avrà forza e senso anche per gli altri perché ci siamo scoperti nel crearla, abbiamo scoperto un lato totalmente attaccabile del nostro essere umani, e nel vedere la mia vulnerabilità tu che guardi senti la tua vulnerabilità. È un gioco di risonanze.

Torniamo un momento al linguaggio. Sembra che tu non sia d’accordo ad associarlo all’arte. Tu diresti che, per esempio la pittura, sia un linguaggio?

No, non lo è perché nonostante ad accomunarli vi sia il tentativo chimerico di sganciarli dal corpo – ma, come sappiamo, sia le parole sia le opere passano dai corpi che le rendono possibili e percepibili – il loro funzionamento è diverso. L’arte è qualcosa di eminentemente fisico, per prima cosa offre sensazioni fisiche, e da lì poi crea dei cortocircuiti che sono intellettuali ed emotivi. Il linguaggio segue un percorso diverso. Entrambi arrivano all’anima comunque.

Assegni al corpo un ruolo cruciale. Perché?

Sono convinta che fare arte voglia dire lavorare con e sui materiali, fare qualcosa con e su più corpi. In questo pensiero vi è anche l’aspetto politico del mio lavoro. La mia scelta continua di tenere le distanze dalla mortificazione del corpo. Siamo corpi che hanno a che fare con altri corpi: soffriamo e possiamo fare qualcosa proprio perché c’è un fondamento determinato dalla presenza.

Questa inclinazione politica è legata anche al tuo interesse per la condivisione di una condizione genuinamente positiva. Le tue opere la esprimono mediante una evidente semplicità. Dove ha origine?

Ci vuole coraggio per essere semplici, diceva Matisse. Credo che la semplicità abbia origine nel mio interesse profondo per il segno, per ciò che ciascuno di noi può lasciare. Se ci pensi il segno è la cosa più vicina che ci sia a una traccia fisica dell’anima. Ognuno ha il proprio. Quello che cerco di fare da tempo è spogliare il segno. Infatti, il disegno per me ha a che fare con la nudità. Per lavorarci è necessario essere onesti. Spogliarsi e quando si pensa di essere già nudi spogliarsi ancora di più. Spesso ci si compiace dei risultati che si ottengono, si mostrano i propri virtuosismi. Al contrario, mi interessa la possibilità di lavorare sul minimo.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Per te, infatti, quello del segno non è mai solo un fatto di frontalità. Penso, per esempio, alla tua opera site-specific Ab ovo. Songs: l’obiettivo è coinvolgere chi la sperimenta lasciando che quei segni che hai isolato su ciascun tessuto possano fare scattare riflessioni tanto sul disegno quanto sulla presenza.

Fare entrare le persone nell’opera e invitarle a toccarla, come accade con Ab ovo. Songs, è ancora una volta una questione di incontro tra corpi. Il punto è poter svolgere un discorso attorno all’importanza della presenza: quello che provi dentro il labirinto di garze non lo puoi capire da Instagram. Mi interessano le possibilità date dalla presenza, dall’entrare in contatto con le cose e le persone.

È una questione di qualità, di come lavori con i materiali, di cosa decidi di fare. Quali esiti riesci a conseguire in questo modo?

Mi piace lavorare con lo spazio anche per riuscire a trasformarlo: l’idea è di riuscire a portare il disegno nelle tre dimensioni, creando un ambiente che sia accogliente e non rigido, essendo fatto di stoffa. Una questione di qualità, certo. La stoffa ci fa sentire in modo diverso. In fondo, sono interessata a mettere in risalto una certa gioia, quella vibrazione molto specifica della gioia.

Risalta anche una tua inclinazione romantica. In fondo, da parte tua c’è un’attenzione per il benessere, un profondo innamoramento per la vita: penso adesso ai tuoi Drawings for myself.

Certo. Sono disegni venuti fuori negli ultimi quattro anni. Compongono un accumulo di materiali nato dal bisogno che avevo di fare dei ragionamenti. In un certo senso è una raccolta di pensieri, fatti anche a partire da alcuni luoghi comuni (come il mare, i fiori, le tazze) e, allo stesso tempo, un’indagine sui processi del disegno. Mi interessano molto gli oggetti perché sono completamente presenti, mentre noi siamo pieni di assenze, nel nostro essere qui con il corpo e altrove col pensiero. Vorrei riuscire a catturare quella loro presenza. C’è la tranquillità di Michaux che trapela da tutte queste opere e in qualche modo spero che arrivi anche agli altri.

Davide Dal Sasso

http://www.p420.it/it/artisti/cioni-adelaide

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.

Davide Dal Sasso

Davide Dal Sasso è ricercatore (RTD-A) in estetica presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Le sue ricerche sono incentrate su quattro soggetti principali: il rapporto tra filosofia estetica e arti contemporanee, l’essenza delle pratiche artistiche, la natura del catalogo…