Il progetto dell’artista Dora Garcia per i 100 anni del maestro Gianfranco Baruchello

Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo agosto, il grande artista italiano. Ora, la Fondazione che porta il suo nome a Roma propone un programma di mostre omaggio a lui dedicate. Il progetto di Dora Garcia è qui raccontato in una conversazione con la storica dell’arte Carla Subrizi

Si intitola La Eterna il progetto omaggio che l’artista Dora Garcia (Valladolid, 1965), ha dedicato a Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924 – Roma, 2023) a più di un anno dalla sua scomparsa e a 100 dalla sua nascita (29 agosto) nella Fondazione che porta il suo nome. Il progetto prosegue un dialogo nato nel 2011 in occasione della 54. Esposizione Internazionale D’Arte, edizione nella quale García invitò Baruchello nel progetto dal titolo L’inadeguato da lei curato per il Padiglione Spagnolo. Nella mostra, spiega Carla Subrizi, storica dell’arte e Presidente della Fondazione, “sono presentati alcuni lavori degli ultimi anni. Soltanto il film End, three prologues è del 2024. Cronologie fino all’anno 10.000 esposte come “istruzioni per l’uso” da associare alla performance The Bug: the future is behind us (2024), che insieme sono – in un’epoca in cui si ipotizza l’estinzione dell’umanità – ipotesi di fine del mondo (The Ends of the World, 2006-2015); libri tagliati o come dice l’artista “mutilati” che impediscono di leggere la fine di una frase; personaggi che parlano attraverso le loro idee, ognuno nella propria lingua (il film Hawthorne-Baruchello, 2019); film con tre prologhi e nessuna fine; disegni e performance a partire da un’opera di Majakovskji”. In questa intervista Subrizi e Garcia raccontano il progetto, che è parte di una serie di mostre dedicate da tre artisti (Fiamma Montezemolo, Dora Garcia; la prossima sarà Fritz Haeg a settembre) a Gianfranco Baruchello.

L’intervista a Dora Garcia

Il punto di partenza della mostra è un libro Museo de la Novela de La Eterna, di Macedonio Fernández: un libro fatto di 58 prologhi e la cui narrazione resta senza sviluppo. L’idea di fine attraversa questi lavori, ma mi sembra che non ci sia soltanto un’idea di ineluttabile condizione di esaurimento del pianeta e dell’umanità, né il voler parlare di una mancanza di possibilità, oramai, di ripensare o immaginare un mondo diverso. Immaginare le “fini” che non ci sono nella tua mostra, mi sembra, invece, che sia la chiave di questo tuo progetto sull’idea di fine.

Vorrei dire innanzitutto che il romanzo di Macedonio Fernández, con i 58 prologhi, più un prologo alla fine, si sviluppa come una narrazione, e si conclude. Il romanzo La Eterna racconta la storia di una “estancia” o dimora in cui i personaggi de La Eterna vivono insieme in diversi livelli di finzione… hanno uno scopo, quello di portare la poesia nella città di Buenos Aires. Alla fine del romanzo, El Presidente chiede ai personaggi di lasciare la dimora per terminare il romanzo, allontanandosi il più possibile l’uno dall’altro e non tornando indietro, per non cadere nella tentazione di intrecciare altre narrazioni e continuare il romanzo.

Spiegaci meglio…

L’idea di fine ha senso solo per gli esseri umani – per i non-umani, nulla finisce. Il pianeta continuerà, in un modo che non è abitabile per noi; la vita continuerà, senza di noi; e anche le narrazioni non possono finire (come pretendeva Il Presidente), perché c’è sempre la possibilità di un lettore nel futuro che ricominci. Quindi, l’idea di fine significa solo la nostra finitudine umana, perché tutto il resto è infinito. Ma credo che questa sia la grande idea, la coscienza della nostra condizione, e – come mi è stato detto nelle mie lezioni di storia dell’arte – è la consapevolezza della nostra finitudine che crea il bisogno di arte.

Il film End, three prologues, in tre prologhi, ci porta in un paesaggio dove la presenza umana è assente: montagne, pareti di ghiaccio che si stanno sciogliendo. Il tuo punto di vista sull’ambiente, radicalmente politico, emerge con chiarezza: questo paesaggio che vediamo è malato. Nel secondo prologo, una donna prova a leggere una pagina, l’ultima, del Finnegans Wake di Joyce. La lettura è difficile: si tratta di parole inventate, non esistenti nel vocabolario che si conosce. Cosa ci dicono quelle parole, nel tuo film? Ci parlano di un racconto che non riusciamo a comprendere. Essere in grado di capire quello che ancora non riusciamo ad ascoltare, oltrepassare il confine del già noto e avventurarsi in un universo da esplorare: questo avverto in questo bellissimo film in cui il paesaggio è in attesa, mentre negli interni uno strumento suona una musica che traduce, racconta, tenta di rompere il silenzio dell’incomunicabilità.

Mette Edvardsen, la donna del film, non solo cerca di leggere il testo, ma anche di memorizzarlo. Questa è una pratica che lei stessa fa nel suo lavoro di artista, seguendo le storie che tutti abbiamo sentito su come si possono “salvare” i testi, dalla censura, dal rogo dei libri; – come in Fahrenheit 451 – li si salva memorizzandoli, e saranno salvati, protetti dal rogo o dalla distruzione, finché li si ricorda… finché si passa la memoria a qualcun altro che ricorda il testo, un giorno sarà possibile scriverlo di nuovo. La fine della vita è associata alla perdita della memoria, alla distruzione di se stessi, perché noi siamo la nostra memoria e quando la storia della nostra vita viene dimenticata, scompariamo, come i testi. Dobbiamo sforzarci di memorizzare, di ricordare ogni giorno, questa è l’unica possibilità di salvezza. Anche quando la vita finisce, se la memoria può essere trasmessa e quindi mantenuta, non saremo completamente morti. Inoltre, l’ultimo capitolo di Finnegans Wake racconta la morte di Anna Livia, la protagonista femminile, come un fiume che si getta nel mare… per noi lettori, c’è il movimento di voler trattenere questo momento con la memoria, e un moto contrario, di andare fino in fondo e accettare la fine, perché questo ci porterà a un nuovo inizio (in Finnegans Wake, l’ultima frase è la prima parte della prima frase del libro).

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Il film che hai dedicato a Baruchello nel 2019, Hawthorne-Baruchello (con Baruchello vi siete conosciuti nel 2011 quando lo invitasti al Padiglione Spagnolo della Biennale di Venezia, The Inadequate, da te curato), ci fa interrogare proprio sulla comunicazione tra individui. Invita, così l’ho visto sin dalla prima proiezione, a parlare attraverso l’immaginazione, la memoria, le intuizioni e le idee. Cosa potrebbe emergere, che ancora non conosciamo, da una comunicazione di questo genere? Non è incomunicabilità ma una comunicazione sul piano dell’immaginazione.

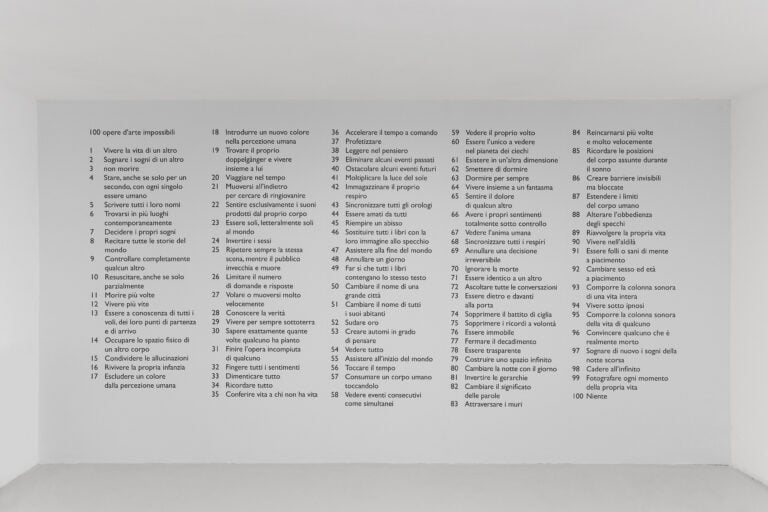

Uno dei miei più grandi piaceri è scoprire modelli comuni tra gli artisti che amo e rispetto. Quando ho letto “Una settantina di idee, 1964-1970” di Baruchello, mi è venuto subito in mente American Notebooks di Nathaniel Hawthorne. L’idea degli American Notebooks era quella di un diario di idee, di cui una parte è dedicata allo “story pitch”, alla descrizione della possibile trama di una storia, molto brevemente, ai fondamenti. Alcuni di essi sono così inquietanti e struggenti, come la storia della bambina che scompare per qualche istante e quando torna la madre è certa che non sia lei; … o le due persone che aspettano l’inizio di un’opera teatrale finché non si rendono conto di essere loro l’opera teatrale. Quest’opera di Hawthorne è all’origine dei miei lavori “100 Impossible Artworks” e “All the Stories”. Molto più tardi ho scoperto “Una Settantina di idee di Baruchello”, e penso che sia esattamente lo stesso spirito, è la stessa idea che hai citato, che l’immaginazione è sempre al lavoro, che ciò che uno, come artista, alla fine fabbrica, una volta era una bella idea piena di infinite possibilità.

Dove ci porta questa linea immaginaria del tempo che ci hai fatto vivere con la performance? Nell’impossibilità di conoscere se sarà veramente così, crolla in realtà proprio l’ipotesi del tempo e ci ritroviamo nella implacabile condizione del presente, che dipende da noi.

L’idea che sta all’origine di The Bug – il futuro è dietro di noi è l’idea di Walter Benjamin dell’angelo della storia che si affaccia sul passato, che viene spinto verso il futuro dall’esplosione del passato, muovendosi a ritroso verso il futuro. Con la recita di tutti gli eventi storici, sociali, personali tra il 1905 – quando Freud pubblica “Tre saggi sulla teoria della sessualità” e Kafka scrive “La metamorfosi” – dando così inizio al XX secolo – e la fine dell’Umanità a 10.000 anni, creiamo il ritmo – il ritmo recitativo – per muoverci all’indietro come gruppo, un angelo collettivo della storia, è un esercizio di consapevolezza della nostra finitudine come individui e delle nostre capacità come gruppo, come formazione temporanea. È così che Michelangelo Miccolis lo ha descritto in modo impeccabile: The Bug è una linea del tempo di eventi storici da leggere ad alta voce, da soli o in gruppo, camminando all’indietro. È un momento collettivo di consapevolezza pubblica, un richiamo all’attenzione sul momento presente e un invito a trovare solidarietà all’interno di una formazione temporanea.

Carla Subrizi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati