Alla Biennale Arte 2024 manca la tecnologia (e non è necessariamente un bene)

Quella di Venezia di quest’anno è un’edizione discussa, apprezzata o meno per l’apertura alle culture “altre”. Una critica alla museologia tradizionale che si accompagna a un’assenza quasi totale di nuovi media. Cerchiamo di mettere in connessione le due cose e di capire perché

Nel padiglione polacco, un’installazione video mostra le testimonianze di rifugiati ucraini in varie parti del mondo. In una specie di karaoke, gli intervistati invitano gli spettatori a replicare il suono delle armi, delle bombe, delle sirene. L’opera del collettivo Open Group, chiamata Repeat After Me, crea un vertiginoso gioco di specchi, in cui siamo chiamati a osservare dei volti che a loro volta ci osservano, ci interrogano, dialogano con testimonianze dello stesso conflitto precedenti di due anni e in questo dialogo ci intrappolano in una morsa raggelante. Ci portano, attraverso una rivisitazione farsesca dell’esperienza bellica, a interrogarci sulla nostra sensibilità nei confronti delle dinamiche del conflitto, e nei confronti dell’Altro in generale. Nonostante i numerosi microfoni puntati sul pubblico, quasi nessuno, tra i visitatori, ha troppa voglia di cantare. Quei microfoni sono puntati su di noi: un invito ad essere co-autori di una sinistra sinfonia, ma anche un atto di accusa, l’elemento perturbante della nostra flânerie nei giardini dell’Arsenale. Quasi nessuno ha voglia di interagire. Ecco che, su un piano più museologico, questo esperimento sembra portare alla luce i limiti dell’interattività: perché dovremmo partecipare? A quale gioco? Per quale scopo?

Lo spettatore passivo alla Biennale di Venezia 2024

È forse questa una delle possibili chiavi di lettura di un’edizione della Biennale, la sessantesima a direzione Adriano Pedrosa: la mancanza di tecnologie interattive e partecipative. E se da Venezia è possibile individuare delle tendenze del mondo dell’arte contemporanea tutto, oltreché dello scenario politico internazionale (con il padiglione israeliano chiuso e sorvegliato e quello russo occupato dalla Bolivia), quest’assenza, in tempi di hype sull’AI generativa. sul machine learning e sulle mixed realities, sembra sintomatica di una tendenza più generale. Ma andiamo per ordine.

Straniero, o semplicemente analogico?

“Stranieri ovunque”, recita il titolo di un’edizione consacrata agli artisti del sud globale, sovrapponendo in chiave politica e progressista temi quali i diritti dei popoli indigeni, la salvaguardia e il rinnovamento delle tradizioni locali, l’affermazione dei diritti di genere e LGBTQ+, la decolonizzazione dei vari immaginari nazionali. Secondo i critici, il limite di questo approccio è quello di selezionare gli artisti in base al loro status più che all’opera d’arte in sé; secondo i fautori, l’opera d’arte in sé è importante a prescindere, in quanto emanazione di un’individualità e di una cultura o sottocultura di riferimento, laddove questi concetti si combinano in geometrie eternamente variabili. Nelle opere selezionate l’interesse artistico si fonde con quello antropologico, e ognuno può decidere, in cuor suo, se questa commistione sia benefica. Padiglioni nazionali vengono dedicati a culture altre (quella congolese nel padiglione olandese, quella groenlandese in quello danese), o alla scomposizione dell’idea stessa di museo (la Migrant Art Gallery del padiglione spagnolo). Scelte politiche, o mero wokewashing? Si apra il dibattito. Se da una parte sembra giusto che soggetti tradizionalmente sottorappresentati abbiano accesso a una vetrina prestigiosa come quella lagunare (e lo stesso direttore artistico si è speso personalmente in numerosi viaggi per rintracciare modi di rappresentazione “stranieri”, appunto), dall’altra parte – secondo i più refrattari – la qualità dei manufatti lascia spesso a desiderare. O forse è solo la pigrizia dello sguardo occidentale, incapace e refrattario di fronte ad altri codici espressivi. Anche qui, si apra il dibattito. Il punto è un altro: dov’è la tecnologia?

Il gesto artistico nella mostra internazionale di Pedrosa

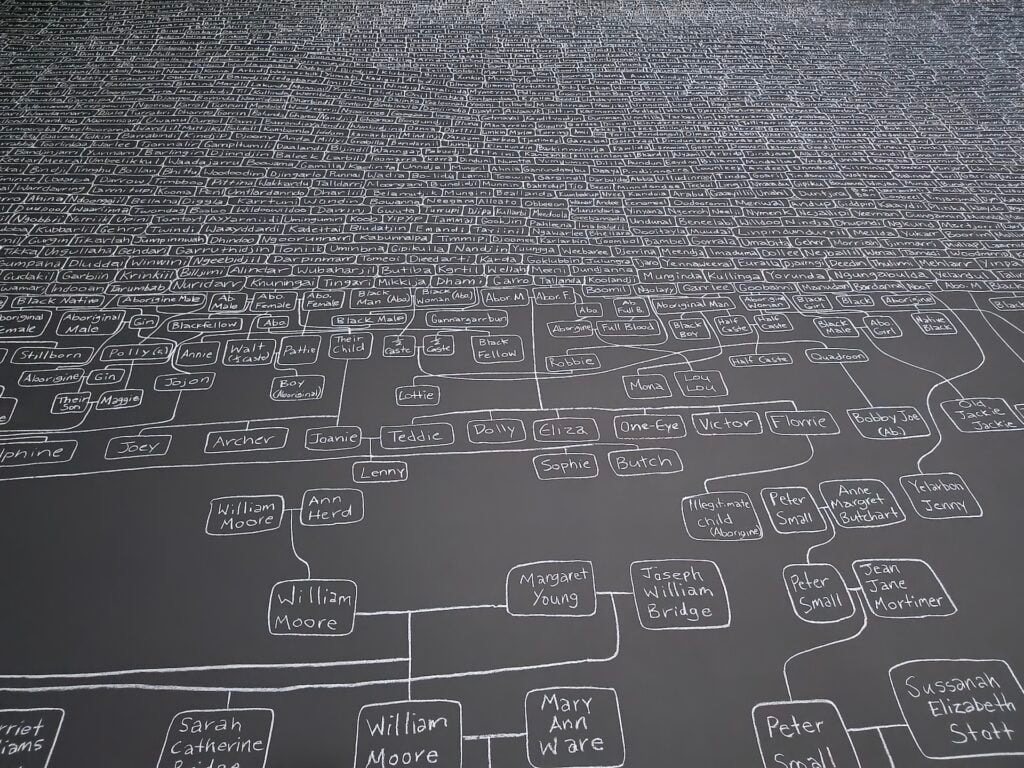

Non qui. L’orizzonte tematico della foreignness, infatti, si lega a un’altra tendenza dell’arte contemporanea, ossia la valorizzazione dell’atto umano, sia esso un gesto pittorico contemporaneo come i dipinti su archivi fotografici di Giulia Andreani, o i rotoli di carta disegnata ad inchiostro di Pietro Ruffo, o il trompe l’oeil dei muri disegnati da Maria Taniguchi, o il minimalismo ossessivo degli Schrift auf Seide di Greta Schodl, in cui il nome della materia scultorica viene ripetuto all’infinito sulla pietra stessa. Sempre su su questa linea si veda il lavoro durato mesi del progetto Kith and Kin del padiglione australiano, a firma Archie Moore, con il suo immenso albero genealogico fatto di scritte gesso, acqua e carta (i verbali di morte di aborigeni presi in custodia dalla polizia); oppure, le installazioni effimere e (letteralmente) marcescibili del padiglione giapponese. E ancora: i rammendi e la colorazione tramite spezie di Come, Let Me Heal Your Wounds di Dana Awartani, i mosaici queer di Omar Mismar. Dipinti, tessuti, sculture. E anche fotografie e video, anche se meno rispetto alle derive delle scorse edizioni. Riaffiorano tecnologie del passato, come nel padiglione austriaco (cabine telefoniche, vinili incisi su radiografie), o in quello serbo (photoautomat analogiche, juke box). Opere dove l’individualità diventa politica (le sculture di Puppies Puppies, al secolo Jade Guanaro Kuriki-Olivo), o lo diventano l’assenza di identità (i dipinti “in transizione” di Erica Rutheford), o l’assenza di dialogo (i Personal Accounts di Gabrielle Goliath, dove l’affermazione dell’identità è il frutto di silenzi, movimenti facciali, pause del discorso). E ancora: opere dove lo sguardo individuale denota una marginalità, come le foto voyeuristiche di Being alone di Dean Sameshima, o quelle di Sabelo Mlangeni delle comunità LGBT nigeriane e sudafricane, o – a ritroso – la splendida sala dedicata ad Aloïse, che dall’ospedale psichiatrico svizzero immagina un amore impossibile. Ed è tanta l’umanità che emerge dal progetto The Mapping Journey Project di Bouchra Khalili, dove le rotte tracciate da “mano migranti” formano costellazioni immaginarie, così come emerge – letteralmente ed emotivamente – al centro di un sempre più irriconoscibile (ex?) padiglione tedesco la casa-monumento costruita dal turco Ersan Mondtag, dedicata al nonno emigrato per lavorare in una fabbrica di Eternit e lì morto per asbestosi.

Biennale di Venezia 2024: il Padiglione Malta

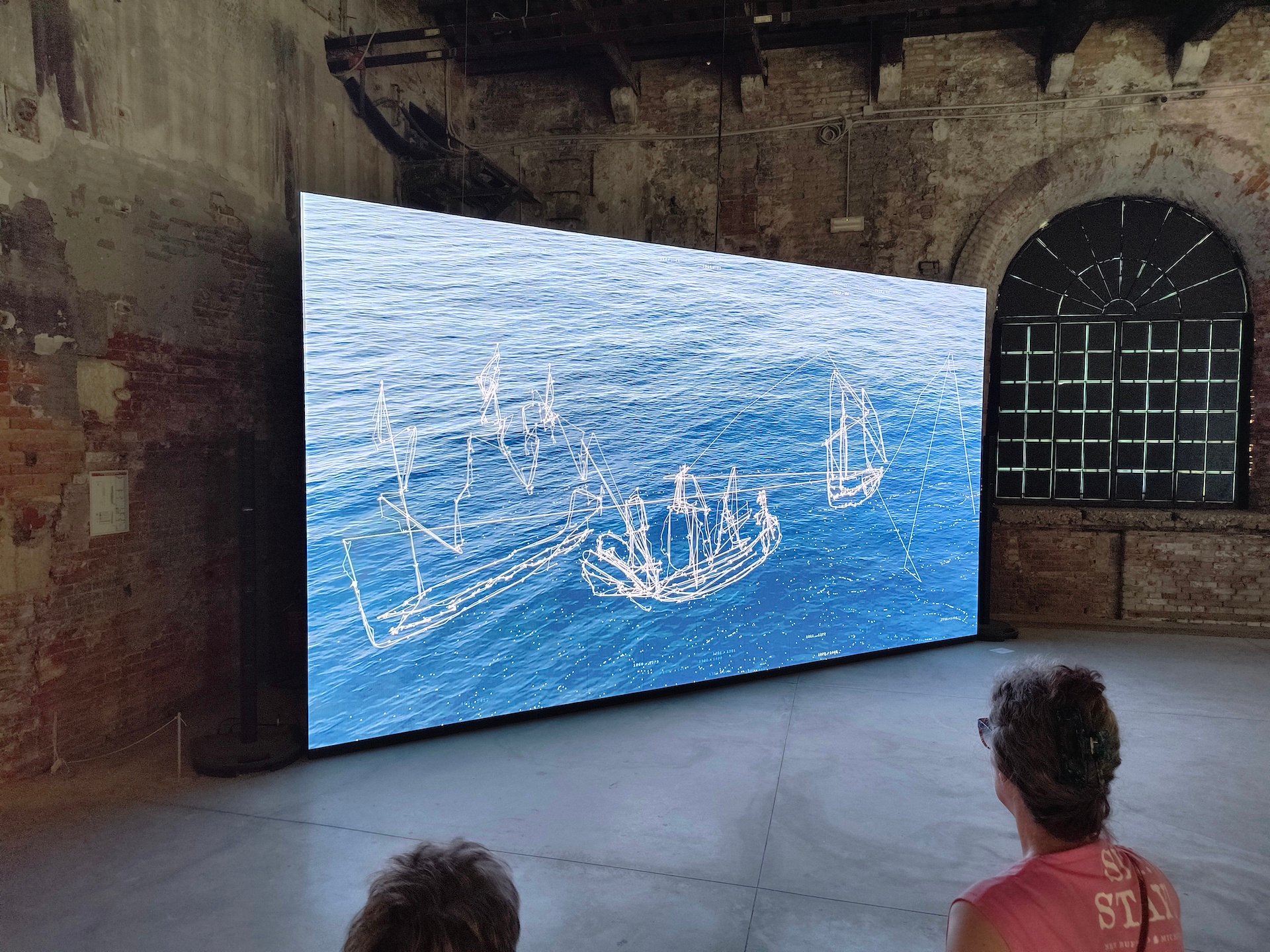

Pochi algoritmi, insomma, e poca immersività. Ci prova, nel padiglione maltese, l’artista Matthew Attard, che per il suo I will Follow the Ship, usa un eye-tracker (dispositivo impiegato per seguire gli spostamenti oculari) in modo da creare dei disegni digitali, da sovrapporre al movimento di tre velieri in tre grandi schermi LED, creati con l’AI generativa. Dietro, su un muro di pietra calcarea globigerina (materiale comune sull’isola mediterranea), altri disegni realizzati con la stessa tecnologia riecheggiano gli ex voto e i graffiti navali, in un dialogo tra contemporaneità e tradizione. QRcode disegnati dall’artista invitano a disegnare sul cellulare il proprio vascello e inviarlo, per poi scaricare il disegno collettivo del giorno, secondo un principio di co-authoring.

Biennale di Venezia 2024: il Padiglione Svizzera

Ci prova Guerreiro do Divino Amor, che nel padiglione svizzero, splendidamente kitsch e oltraggioso, reinterpreta la nascita della nazione elvetica e della civiltà romana attraverso un immaginario tra il pubblicitario e lo sci-fi, fino a un irresistibile ologramma – con statua annessa – in cui una donna transgender con tre seni urla “sono una lupa, sono una donna, sono una madre, sono cristiana!”.

Cosa ci dice tutto ciò?

Ed è forse in quest’ultimo lavoro che possiamo vedere uno dei più convincenti usi della tecnologia: una mitopoiesi finta, ironica, che lascia con molte domande, con molti perché. Perché l’ultima edizione della Biennale ci ha ricordato non solo che l’enfasi posta sulle nuove tecnologie è un’esigenza di mercato, ma anche e soprattutto che è una prospettiva profondamente eurocentrica. Ci ha ricordato che il digital divide è ancora un problema globale. Ci ha ricordato che l’AI non è che una piccola fetta di progresso, e che l’arte può e deve prendere altre strade. Ci ha ricordato che mentre ci balocchiamo con i video generativi di Open AI ci sono artisti disposti a lavorare per mesi con gesso e lavagna. Perché è giusto così.

Decostruire il messaggio, non il medium

La tendenza globalizzante di questa come di altre mostre di arte contemporanea, in questo senso, ci porta anche a ridimensionare il ruolo delle nuove tecnologie. Da un lato questo pone arte e mercato su linee in parte divergenti (o almeno, questo è l’auspicio). In linea di massima, tuttavia, non necessariamente è un bene. Dove è finita la critica del medium? Dove l’esplorazione dei limiti dei nuovi linguaggi? Che ne è stato della lezione della videoarte del secolo scorso, o dell’indie gaming degli anni passati? Anni a parlare di tecnologie immersive e interattive: le abbiamo prese, le abbiamo ignorate, e siamo andati avanti. O forse chiedere una critica in tal senso al mondo dell’arte, oggi, è troppo. Nessuno, d’altronde, ha troppa voglia di cantare.

Raffaele Pavoni

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati