A Jeddah torna la Biennale delle Arti islamiche. Ed è un viaggio tra modernità e tradizione

Un ponte verso il futuro e il resto del mondo. Così la Biennale dedicata alla civiltà islamica, l'unica organizzata in un aeroporto, si apre all'internazionalità e racconta di una cultura sfaccettata e profonda da sempre legata a quella occidentale

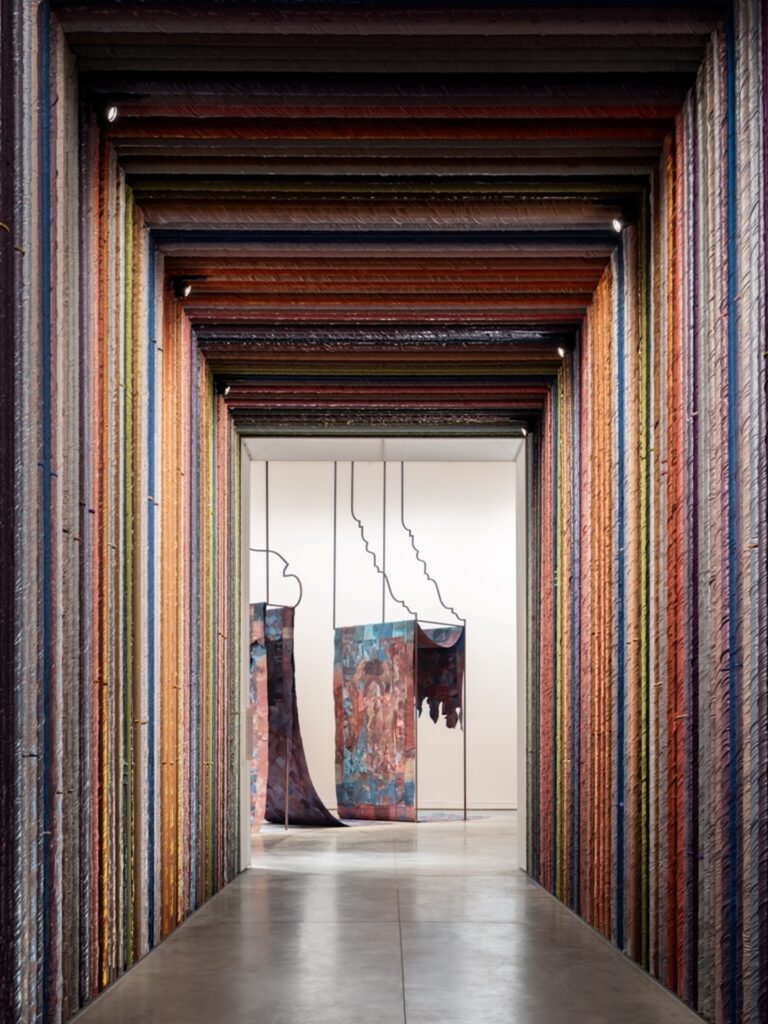

And All That Is In Between, una celebre frase del Corano, riferita alla creazione divina del mondo, è il titolo scelto per la seconda edizione della Biennale delle Arti Islamiche che dalla Mecca a Tunisi e Tashkent, passando per Timbuktu a Yogyakarta, mette in luce il ricco patrimonio e il dinamico presente delle arti islamiche. Simbolicamente organizzata dalla Diriyah Biennale Foundation, a Jeddah, nell’iconica sede del Western Hajj Terminal che accoglie i pellegrini diretti alla Mecca, la Biennale è la metafora di un viaggio fra epoche e culture, per riflettere sulla portata della creazione divina; mettendo al centro un senso del sacro che l’Occidente ha da tempo smarrito, riducendo talvolta l’arte a una questione di mercato.

Le arti islamiche alle radici dell’Islam

La Biennale, articolata nei grandi padiglioni che permettono allestimenti di ampio respiro, con una ricchezza di opere valorizzata da un’elegante sobrietà scenica, si apre con l’omaggio alle due città sante dell’Islam, Makkah al-Mukarramah (L’onorata) e Al-Madinah al-Munawwarah (L’’illuminata), a cui sono dedicati due padiglioni permanenti.

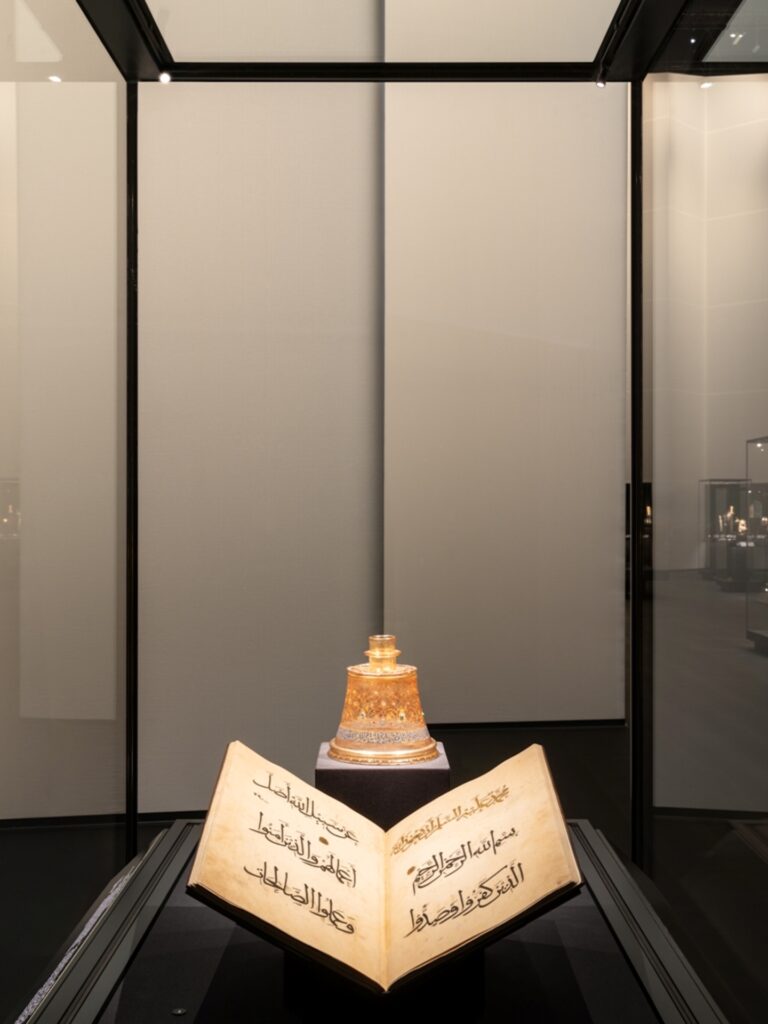

Antichi candelieri e incensieri profumano e benedicono gli ambienti, rievocando la Moschea del Profeta. Si possono ammirare preziosi tessuti con ricami in seta, che nei secoli hanno protetto le mura dell’edificio sacro, mattonelle in ceramica con i versetti del Corano, doni di facoltosi fedeli per legittimare con questi e atti di devozione la propria posizione nella società. Oggetti sacri di rara bellezza, in cui la perizia degli artisti cesellatori diventa un’ode alla perfezione divina, evocano lo stato d’animo con cui ci si avvicina alla Mecca e a Medina. Sentimento trasmesso anche dalla video istallazione su tre canali che presenta il primo documentario sul pellegrinaggio alla Mecca, girato nel 1928 da George Krugers. Opera che restituisce l’atmosfera della città all’inizio del secolo scorso, quando il cammello era ancora il mezzo di trasporto più comune.

La Biennale è un viaggio che, oltre a mostrare come la fede islamica sia una fonte d’ispirazione per la creatività artistica e scientifica, l’espressione di una filosofia di vita, rappresenta anche un’apertura verso il resto del mondo; raccontando la storia di una civiltà che si è sviluppata insieme alle altre, con cui da sempre intrattiene rapporti e scambi culturali. Per l’Arabia Saudita, terra natale dell’Islam, la Biennale e l’arte diventano un’opportunità per rafforzare i legami con gli altri paesi, ponendoli su basi alternative all’economia del petrolio e per confermare il ruolo del Medio Oriente a livello mondiale, non solo come polo economico ma anche turistico e culturale.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

La Biennale delle arti islamiche tra antico e contemporaneo

La mostra Albidayah (L’inizio), è un invito a contemplare il concetto islamico del sacro, in senso sia immanente sia trascendente. Per quanto non completamente comprensibile all’intelletto umano, il sacro è comunque avvicinabile attraverso rappresentazioni che lo rendono in parte tangibile, “misurabile”. La Ka’bah, che alla Mecca custodisce la Pietra Nera, è il luogo fisico per eccellenza dell’Islam, accessibile soltanto ai fedeli musulmani. Ebbene, la prima sezione della mostra offre l’occasione a tutti i visitatori, musulmani e non, di conoscere da vicino questo suggestivo edificio e la sua storia, attraverso gli oggetti che in passato si trovavano al suo interno, come pregiati Corani e un’antica scala d’accesso intagliata in legno risalente al VII Secolo. Le due sezioni conclusive, invece, presentano opere d’arte contemporanea che interpretano lo spirito della Ka’bah e il senso di pietà e umiltà con cui i pellegrini vi si recano; per dimostrare come la fede islamica, in particolare nelle popolazioni arabe, sia un fenomeno esteso e sentito, come ha notato anche il sociologo Jacques Berque. Before the Last Sky (2025), dell’artista libica Nour Jaouda, è una grande installazione in tre parti, realizzata in tessuto tinto a mano. L’opera è dedicata alla sacralità della preghiera, a quello spazio “ultraterreno” che si crea quando il fedele si prostra verso la Mecca, nei cinque riti giornalieri. La fragilità del tessuto, le sue imperfezioni, sono metafora dell’imperfezione e della caducità umana davanti alla grandezza divina. Invece, Nafas (2025), dell’artista saudita Saeed Gebaan, è un’istallazione cinetica che celebra il culto islamico come atto comunitario che supera i confini geografici e linguistici. I fili dorati si muovono evocando un respiro collettivo, la vita di una grande comunità unita nella fede. Opere dei giorni nostri che, poste accanto a quelle antiche, dimostrano come l’Islam continui a mantenere quell’ubiquità delle proprie applicazioni sociali che ne fa una dottrina di vita oltre che di fede.

Le scienze nella Biennale delle arti islamiche

La civiltà islamica, nel suo insieme, ha svolto un ruolo importante anche in ambito scientifico, come testimonia l’ampio bagaglio di conoscenze ereditato da astronomi, chimici e matematici di tutto il mondo. La grande mostra AlMadar (L’Orbita) è un omaggio a questa vasta attività di studio e ricerca, in dialogo con le civiltà europee, in particolare quella dell’Antica Grecia, che integrò le proprie conoscenze con quelle orientali, riconoscendone a pieno il valore.

Il percorso mette in evidenza come, lo studio del cielo e delle stelle, oltre alla necessità di rapportarsi al divino, rispondesse al bisogno di comprendere e misurare quegli immensi spazi; il movimento dei corpi celesti. Conoscenze utili anche ai viaggiatori per l’orientamento in mare o nel deserto. In mostra sono esposti strumenti quali l’astrolabio e il sestante, dettagliate e raffinate mappe celesti, manoscritti che catalogano stelle e costellazioni, che descrivono i movimenti del sole e dei pianeti. Poi, documenti cinquecenteschi provenienti dall’osservatorio a Samarcanda di Ulug Beg, il sovrano timuride, nipote di Tamerlano che fu anche un grande astronomo e matematico. Copie manoscritte arabe del X Secolo di precedenti manoscritti matematici greci, fra cui le Coniche, di Apollonio di Perga; traduzioni greche di studi persiani, fra cui le Tavole Sanjari, del XII Secolo, considerate una delle principali opere di astronomia matematica del periodo medievale. E oltre all’astronomia, la mostra AlMadar mette al centro la matematica e la geografia, dal momento che il numero nelle arti islamiche ha sempre rivestito un ruolo importante anche come mezzo di espressione artistica.

I tesori della Biblioteca Apostolica Vaticana alla Biennale delle arti islamiche

Il dialogo culturale e la volontà di apertura al mondo vengono sottolineate anche dalla collaborazione inter-religiosa instaurata dalla Biennale. All’interno del padiglione internazionale AlMadar spicca la presenza dello Stato del Vaticano, rappresentato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, la cui delegazione a Jeddah era guidata dall’Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa monsignor Angelo Zani. Ben undici le opere in prestito da Roma; fra cui l’esemplare unico di una mappa secentesca del corso del Nilo, ad inchiostro acquerellato su carta veneziana, databile attorno al 1685, e acquistata nel Settecento dal prefetto della Biblioteca Giuseppe Alemanni; e unCorano siciliano trecentesco in lingua araba ma scritto con l’alfabeto ebraico; prezioso strumento di conoscenza anche per gli umanisti della corte papale a Roma, come testimoniato dalle note a margine vergate da Pico della Mirandola. Esempi di come il mondo occidentale abbia da sempre nutrito un grande interesse per il mondo arabo e di come, attraverso la diplomazia culturale, cristianesimo e Islam continuino a costruire ponti fra le civiltà.

Biennale delle arti islamiche: il quotidiano oltre il sacro

La religione non è l’unico focus dell’arte islamica, presente nella quotidianità attraverso la produzione di oggetti dalle raffinate sfaccettature, testimonianze di un mondo che ha trovato nella geometria e nella simmetria il cardine dell’espressività. Agli oggetti della vita quotidiana è dedicata la mostra AlMuqtani (Omaggio), composta da una selezione di preziose opere provenienti dalla collezione dello sceicco qatariano Hamad bin Abdullah Al Thani e da quella dell’uomo d’affari saudita Rifaat Sheikh El Ard. Raccolte caratterizzate rispettivamente, l’una dall’interesse per i materiali preziosi e il virtuosismo decorativo; l’altra per le opere associate alla cultura cavalleresca nelle civiltà islamiche. Preziosi oggetti d’arte e design da cui si può ammirare la perizia di incisori e pittori, i cui motivi decorativi possiedono la medesima proporzione poetica delle sure del Corano; un denominatore comune a tutta la composita civiltà islamica, dal Medio Oriente all’India e l’Indonesia, passando per l’Asia Centrale. La matematica e la geometria sono alla base di un’ideale di bellezza che è specchio del mondo creato da Dio ma misurabile e conoscibile dall’uomo, secondo un processo di conoscenza di cui l’arte è parte integrante.

L’apertura al mondo della Biennale delle arti islamiche

La novità della seconda edizione della Biennale è AlMusalla Prize il concorso internazionale di architettura,dedicato all’ideazione di nuove soluzioni per i luoghi di culto, con strutture modulari, transitorie e facilmente gestibili, per soddisfare le esigenze di un’architettura sostenibile e all’avanguardia; ma sempre nell’ottica islamica di mantenere l’essenza del sacro e la riconoscibilità per la comunità di fedeli.

Lo stesso Haji Terminal ha a suo modo un’atmosfera di sacralità, in quanto luogo di transito per milioni di pellegrini sulla via della Mecca. L’aeroporto si trasforma anche per i visitatori non musulmani, in una sorta di “pellegrinaggio” alla scoperta di questa civiltà ricca di cultura.

Niccolò Lucarelli

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati