Lo storyboard come metalinguaggio. La mostra da Prada a Milano

Dagli storyboard di Nemo a quelli di Agnès Varda, nel centro di Milano l’Osservatorio di Fondazione Prada ospita una piccola e interessante mostra sull’arte del disegno e della narrazione visiva e cinematografica

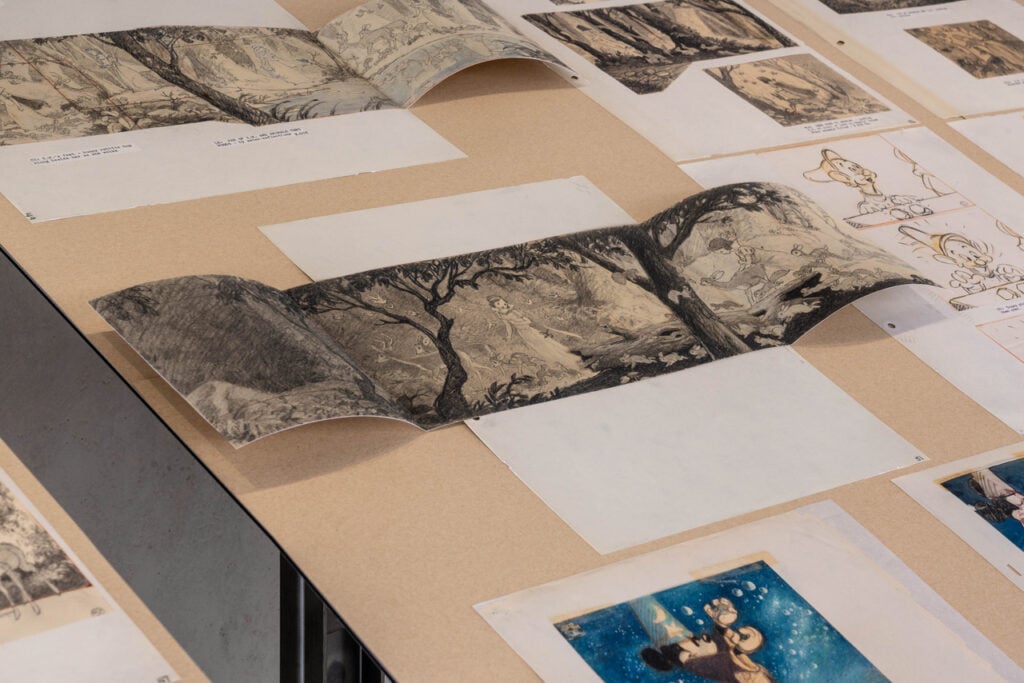

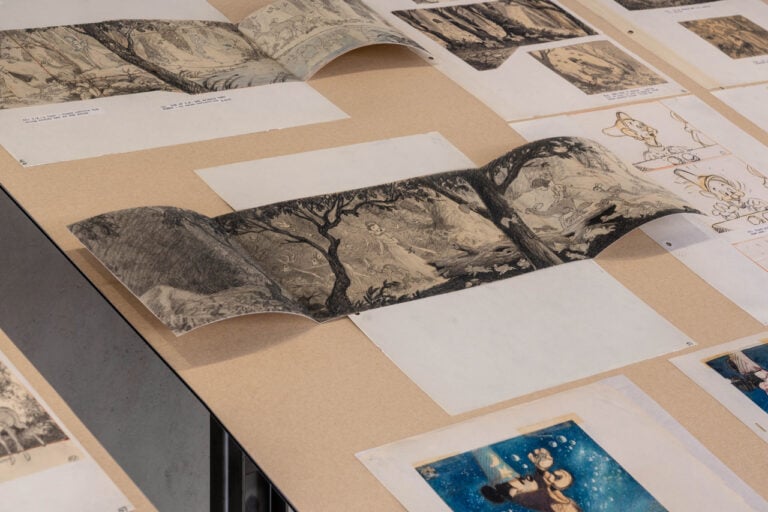

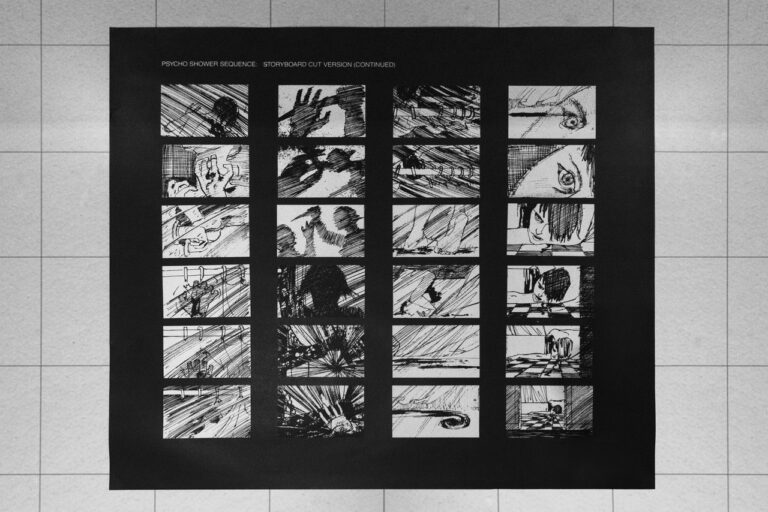

Al quinto e al sesto piano all’interno di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano sono ora allineati 61 tecnigrafi: ognuno di loro ospita lo storyboard di una pellicola prodotta a partire dagli Anni Venti dello scorso secolo. Intorno a loro, altri 13 lavori sono appesi lungo le pareti dell’Osservatorio, lo spazio che Fondazione Prada dedica alla ricerca dei possibili punti di contatto tra tecnologia e linguaggi visivi. A Kind of Language curata da Melissa Harris raccoglie storyboard e moodboard, scrapbook e quaderni, sceneggiature commenti e fotografie. Nell’insieme oltre 800 elementi: opera di registi, direttori della fotografia, artisti, grafici, animatori o coreografi utilizzati per la produzione di film o video.

Lo storyboard: lasciarsi trasportare da disegni e bozzetti

Quello esposto è un materiale che richiede da parte del visitatore una forte predisposizione a confrontarsi con la storia del cinema in una lettura minuziosa e complessa. La sperimentazione è caratteristica delle proposte di Fondazione Prada esattamente come lo è l’attenzione per l’aspetto architettonico degli impianti allestitivi. Ogni tecnigrafo qui è associato a un elemento corrispondente e inverso appeso al soffitto: l’insieme crea un effetto visivo a imbuto che guida i visitatori in un percorso espositivo e dialoga inoltre con quanto rivelano le vetrate di questa non facile spazio espositivo. L’idea è stata concepita da Andrea Faraguna dello studio di architettura Sub di Berlino. Durante la presentazione Faraguna ha tenuto uno speech lungo quasi quanto quello della curatrice: il segnale dell’importanza che l’architettura dell’esposizione assume in questa nuova avventura di Fondazione Prada.

Lo storyboard in mostra da Milano a Shanghai

A Kind of Language è il frutto di una ricerca durata due anni e ancora in corso. L’apertura del suo secondo capitolo è prevista nella sede di Prada Rong Zhai a Shanghai il 4 novembre. Intanto, sino al prossimo settembre, Cinema Godard negli spazi della Fondazione in Largo Isarco a Milano presenta una selezione di film esaminati nel progetto: Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Toro scatenato di Martin Scorsese, Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, Le livre d’image di Jean-Luc Godard, Il grande dittatore di Charlie Chaplin e Amarcord di Federico Fellini. Sono questi i primi titoli previsti.

L’animazione e lo storyboard in mostra a Milano

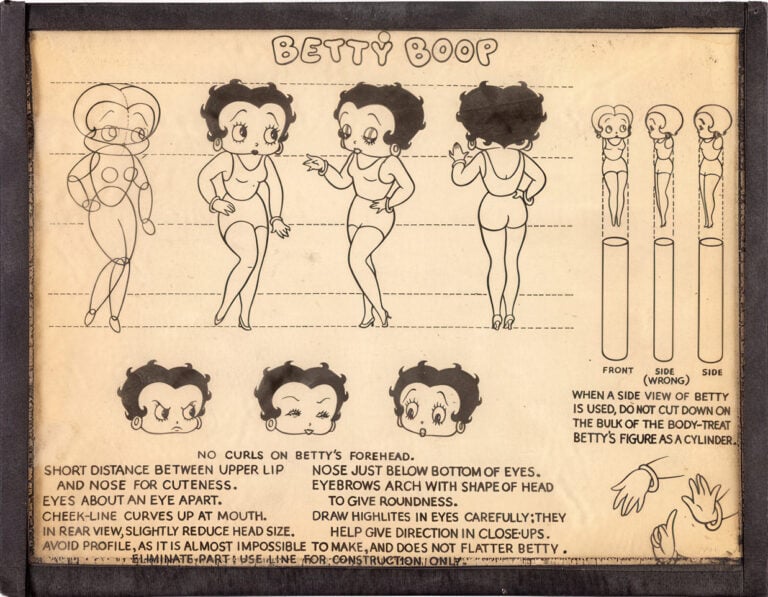

L’esposizione rivela come l’origine dello storyboard sia legata allo sviluppo dell’animazione. “Stavamo la mattina nel suo ufficio ad ideare scene comiche (…) Nel pomeriggio facevo una capatina nell’ufficio di Webb e lui aveva schizzato la sequenza su fogli di carta. Erano sparsi nella stanza, sulla scrivania, sul pavimento, dappertutto. Era troppo difficile seguirli, decidemmo di attaccare al muro tutti i disegni, in ordine. Quello fu il primo storyboard”. Così Walt Disney ricorda la collaborazione con lo sceneggiatore Smith Webb all’opera per Biancaneve e i sette nani (1937). È a partire dagli Anni Trenta che i Fleischer Studios, la Walt Disney Productions, e poi la United Productions of America, commissionano la creazione di elementi visivi per l’elaborazione della trama e la definizione dei personaggi delle loro pellicole. A Kind of Language include infatti disegni di Betty Boop, Braccio di Ferro, Mr. Magoo, Pinocchio, Biancaneve o Mickey Mouse. Non è però l’ordine cronologico a scandire il percorso della mostra, nella quale vengono invece messe in rilievo le diverse possibili angolazioni di utilizzo di questi strumenti.

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Gli storyboard alla base di tutto

Nati per svolgere una funzione pratica gli storyboard sono stati via via utilizzati per definire il significato di un luogo, come appare nel disegno delle acque del Mar Rosso che si separano per film I dieci comandamenti di Cecil B. DeMille. O suggerire un’ambientazione, come accade per lo storyboard di Edgar Clement per Bardo (2022) di Alejandro González Iñárritu. In altri casi sono stati fondamentali per definire l’identità di personaggio: lo rivelano gli schizzi di Pier Paolo Pasolini per Mamma Roma (1962) interpretata da Anna Magnani. Non è raro che lo storyboard sia accompagnato da appunti sulle riprese che indicano la progressione della trama fotogramma per fotogramma, come accade per i disegni di J. Russell Spencer per Il grande dittatore di Charlie Chaplin; o quelli di Pablo Buratti per Julieta (2016) di Pedro Almodóvar o ancora per quelli di Terry Gilliam all’opera per Paura e delirio a Las Vegas (1998). L’esposizione mostra casi di storyboard animati che integrano suono e movimento e, dunque, suggeriscono anche i tempi di una scena. Jay Clarke e Edward Bursch hanno collaborato con Wes Anderson, sviluppando questo strumento per The Grand Budapest Hotel (2014)

Non solo successi hollywoodiani ma anche cinema europeo

Melissa Harris nella sua curatela mette poi in evidenza come gli storyboard realizzati in Europa obbediscano generalmente a un approccio più artistico e artigianale, mentre i materiali provenienti dagli USA siano il risultato di una visione più produttivistica. Nell’ultima parte della sua produzione, fino al suo ultimo lungometraggio Le livre d’image (2018), Jean-Luc Godard ha trasposto in cinema idee nate su scrapbook grazie a un approccio saggistico con cui sollevava interrogativi sul proprio lavoro, sull’arte in generale, pure sulla religione e la legge. Storyboard annotati, disegni e schemi sono stati inoltre utilizzati anche in film musicali o riguardanti la danza. Come è accaduto per Stop Making Sense (1984), il film-concerto dei Talking Heads diretto da Jonathan Demme. O per il lavoro collaborativo Torse (1976) prodotto dal coreografo Merce Cunningham con il video artista Charles Atlas. La sintesi tra movimento coreografico e processo infine è presentata in sorprendente opera-sequenza a matita su carta montata da Matthew Barney su 12 piastrelle da pavimento in vinile all’interno di cornici in plastica autolubrificante. Si tratta del monumentale storyboard per Choreographic Suite, che documenta una fase dell’ideazione della coreografia Cremaster 1 (1996).

Aldo Premoli

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati