Il mondo dell’arte riscopre il lavoro dell’artista Clemen Parrocchetti con tre mostre. Ecco chi era

Mentre in questi giorni si conclude la prima mostra istituzionale (postuma) dell’artista, e se ne organizza un’altra a Metz, Firenze si prepara ad ospitare la prima grande antologica dell’artista ad ottobre

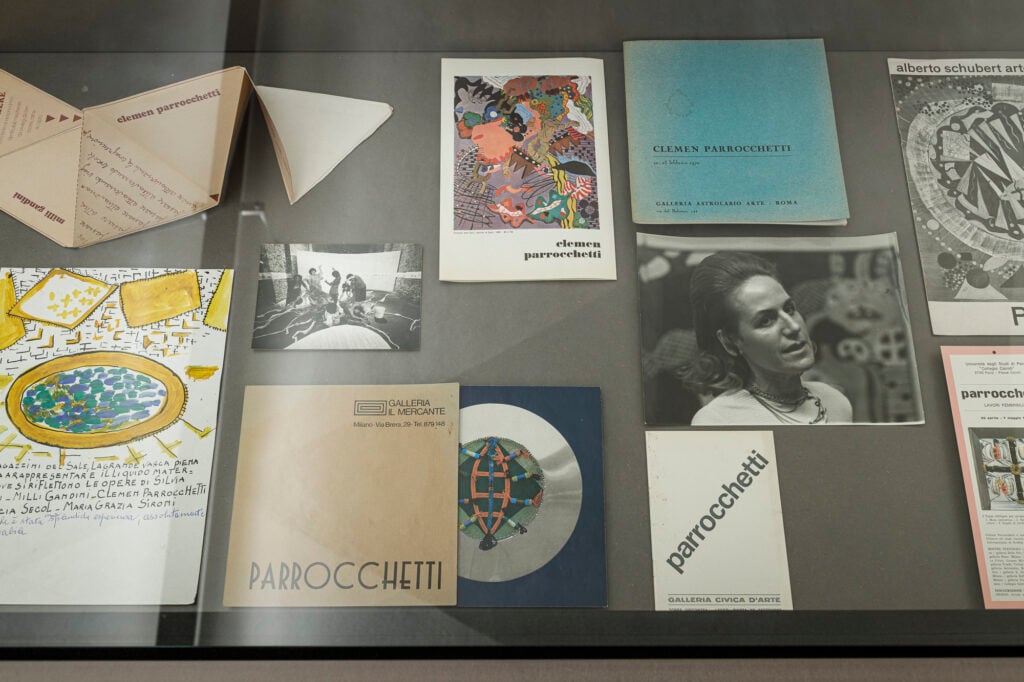

Suonerà strano, ma la prima mostra istituzionale dedicata all’artista Clemen Parrocchetti è stata realizzata nel 2025, nove anni dopo la sua morte. Curata da Marco Scotini, con Francesca Verga e Zasha Colah, l’esposizione si svolge (fino al 15 febbraio) presso AR/GE Kunst di Bolzano. Intitolata À jour, guarda soprattutto alle opere che l’artista realizzò negli Anni Settanta, segnando un punto di svolta importante nella trattazione del tema della dimensione tra lavoro muliebre e rivendicazioni femministe nelle arti visive. Passeggiando, inoltre, tra i corridoi della mostra Facile Ironia al Museo MAMbo di Bologna (a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni) non sarà sfuggito nella sala Ironia come critica femminista alla società il piccolo focus dedicato a lei dedicato, con le opere Emancipata col matrimonio del 1974 e la coeva Ultima alternativa = Potere vedovile.

Parrocchetti nella mostra Il Soggetto Imprevisto

In realtà una prima valorizzazione postuma del lavoro di Parrocchetti era già stata portata avanti nel 2019 con una grande sala nella monumentale mostra Il Soggetto Imprevisto 1978 Arte e Femminismo in Italia, proprio a cura di Marco Scotini e Raffaella Perna da FM Arte Contemporanea, una prima ricognizione importante, forse la chiave di inizio, (insieme alla Grande Madre di Massimiliano Gioni, 2015, Fondazione Trussardi – ma con istanze differenti) di molte delle esperienze a venire in Italia, circa la relazione complessa e fruttuosa tra arti visive e femminismo in Italia, individuandone nel 1978 l’anno cardine. È infatti l’anno nel quale Mirella Bentivoglio cura la mostra Materializzazione del Linguaggio invitando circa ottanta artiste alla Biennale Arte di Venezia, mentre nei Magazzini del Sale espongono il Gruppo Femminista Immagine di Varese e il Gruppo/Immagine/Creatività di Napoli. Alla prima compagine, quella lombarda fondata da Milli Gandini e Mariuccia Secol, prende parte Clemen Parrocchetti, partecipando a Dalla creatività femminile come maternità-natura. Al controllo (controruolo) della natura con l’opera Urlo verso la speranza.

Chi era Clemen Parrocchetti

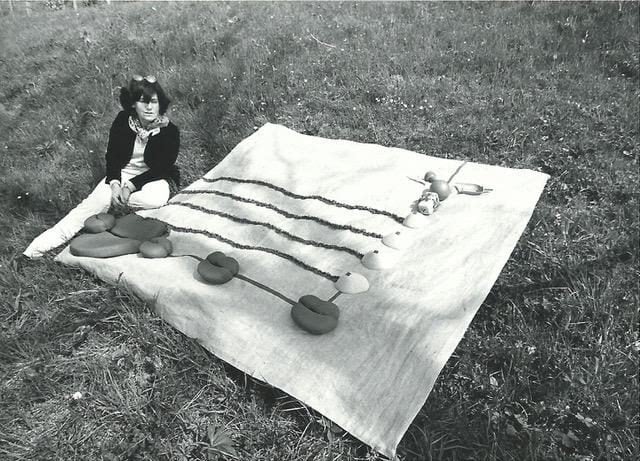

Ma chi è Parrocchetti? Nata a Milano nel 1923 e ivi scomparsa nel 2016, figura singolare e indipendente del mondo delle arti visive, mutua la passione per l’arte dal padre Antonio, militare di carriera, ma anche acquerellista nato a Milano nel 1876. Erede della famiglia Botta Adorno, a loro volta eredi degli Spinola genovesi, Parrocchetti studia alla Accademia di Belle Arti di Brera dove si diploma nel 1955. Nel frattempo, però, ha sposato Giampaolo Guidobono Cavalchini ed è diventata mamma di quattro figli. Del 1957 è la prima mostra alla Galleria Spotorno di Milano, cui seguiranno numerose altre esposizioni, in Italia e all’estero. (al Palazzo dei Diamanti, al Grand Palais di Parigi, a Ottawa in Canada, tra gli altri). “Clemen Parrocchetti, conosciuta con Caterina Iaquinta, è stata per me una scoperta sorprendente”, racconta Marco Scotini, direttore dell’Archivio dell’artista ospitato nel Castello di Borgo Adorno, di proprietà della sua famiglia, “ci ho creduto subito”, sottolineandone il lavoro rivoluzionario, che già dalla fine degli Anni Sessanta comincia a raffigurare bocche, vagine, porzioni di corpo nelle sue opere, e poi nelle sue “Soft sculpture, opere che precedono addirittura le ricerche di Louise Bourgeois, dal 1973 in poi. In Parrocchetti c’è una sorta di cannibalismo umano, che è gioioso, che è pittura. Poi passa all’uso di tessuti, o di giocattoli, miniaturizza il mondo domestico, che viene confutato e ribaltato”.

Il femminismo nell’opera di Parrocchetti

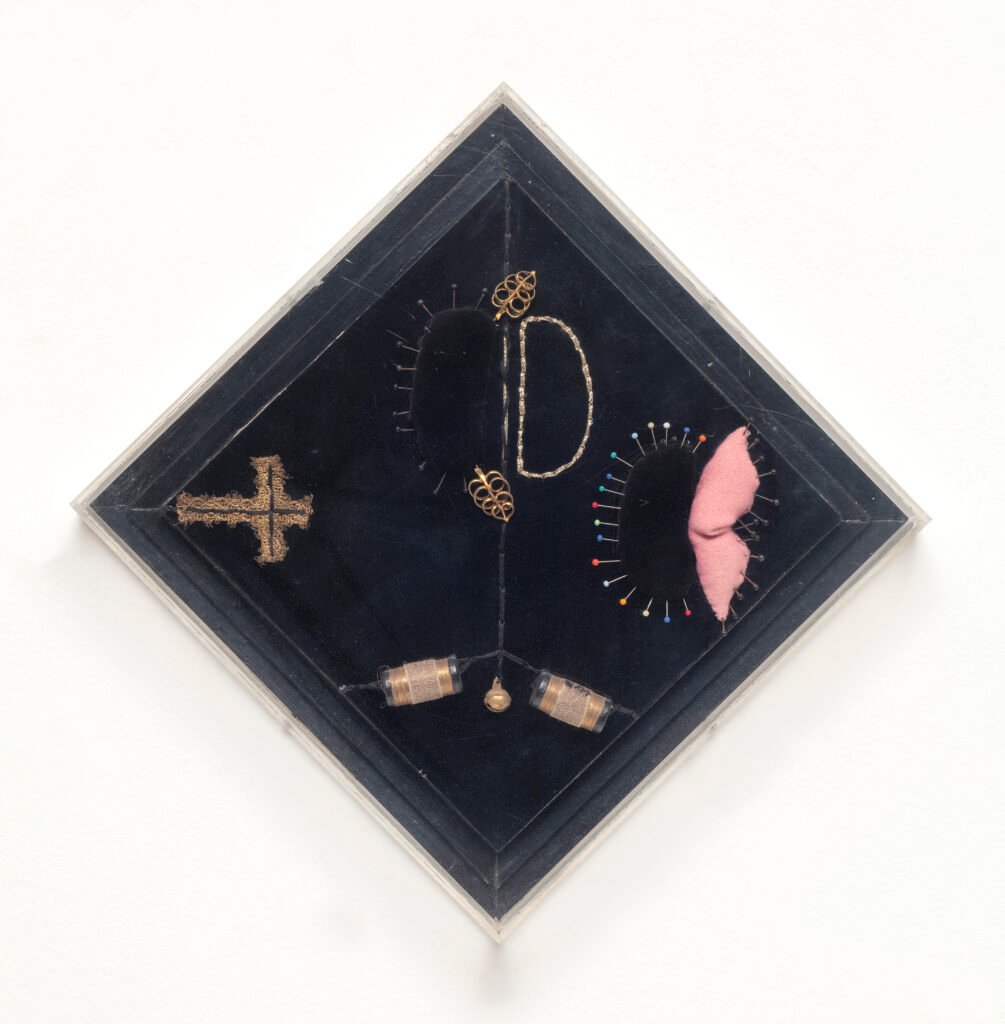

Il femminismo cui si avvicina Parrocchetti non è quello di Carla Lonzi, ma del gruppo Lotta Femminista di Padova e della attivista e sociologa Silvia Federici (con Maria Rosa della Costa e Leopoldina Fortunati), che nel 1974 scrive il saggio Salario contro il lavoro domestico, poi evolutosi nella fondazione di un Comitato omonimo. I temi, dunque, della subalternità del ruolo della donna e della sua discriminazione entro le mura domestiche (dove il carico è mentale, pratico e anche sessuale) e del riscatto e dell’emancipazione della donna nell’alveo di una dimensione esterna all’ambito familiare (da qui La mamma è uscita di Gandini) sono alla base del suo lavoro, avvicinandola alle istanze della compagine di Varese. La pratica artistica, quindi, continua Scotini, segue il filo di una “militanza politica, facendo di Parrocchetti un soggetto raro, per questa connessione con il rifiuto della subordinazione femminile che non è solo psicologica, ma è anche strutturale e sociale”. Le opere in mostra a Bolzano raccontano tutta questa storia, seguendo il tema dell’orlo a giorno, la pratica muliebre del ricamo, inserendo spilli, gomitoli, rocchetti e altri utensili della vita quotidiana nelle sue figure a rilievo, diventando, tra pittura e scultura, metafora della sottomissione della donna, talaltra del suo riscatto. L’interesse per l’uso del tessile nelle sue opere si acuisce negli Anni Ottanta, con la produzione di arazzi di dimensioni sempre più ampie, e l’inserimento di elementi tratti dalla mitologia, ricerche che trovano felice compimento, nonostante le tristi vicende che caratterizzano la sua vita personale negli ultimi trent’anni della sua produzione, traendo ispirazione dal mondo naturale, in tutte le sue declinazioni piccole e grandi.

Clemen Parrocchetti: l’ultimo periodo e le mostre a Metz e Firenze

“Anche i minimi accadimenti della quotidianità”, si legge sul sito dell’Archivio Parrocchetti, “come le tarme che le divorano i vestiti, hanno il potere di scatenare la sua fantasia di artista. Nasce in lei un interesse naturalistico che la spinge studiare gli insetti e a rappresentarli sempre con grande ironia (“Tarma”, “In picchiata sui panni”, “Danzetta erotica di due pulci innamorate”) in grafiche e opere tridimensionali con tessuti e ricami. Perfino la sordità, che progressivamente l’affligge, verrà rappresentata, a partire dal 2000 con una serie di quadri, tessuti ricamati e opere grafiche: “Labirinti delle mie orecchie”, “Sgabelli ricamati”. Le orecchie, le note musicali, gli occhi, la bocca, i suoi animali continueranno a essere presenti nella sua produzione, rielaborati e risignificati”. Il progetto di riscoperta del suo lavoro procederà per tutto il 2025. A marzo inaugurerà una mostra al FRAC – Lorraine di Metz, ma sarà Firenze, al Museo Novecento, ad ospitare a fine settembre una sua grande antologica, la prima in un museo italiano, curata da Marco Scotini e Stefania Rispoli, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, dal titolo Oggetti di cultura femminile. “I varchi per la rilettura della storia dell’arte degli ultimi decenni del secolo scorso, spostando l’attenzione su figure considerate marginali a causa di molteplici condizionamenti politici sociali, permettono ormai di riconoscere il grande valore di artiste come Clemen Parrocchetti. E il protagonismo delle artiste nella storia dell’arte è ormai acclarato. Ecco perché un Museo, come il Museo Novecento, nella sua funzione di istituzione di ricerca”, spiega Risaliti, “ha un programma per il 2025 concentrato sul ruolo delle artiste di generazioni diverse nell’arte contemporanea, che culminerà in un lavoro di rilettura significativo di questa grande artista, con una mostra importante”.

Santa Nastro

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati