Fu Hilma af Klint a inventare l’astrattismo, mica Kandinsky. La storia spiegata bene

Non accade tutti i giorni di dover riscrivere la storia dell'arte. Eppure, pare proprio che la prima sperimentatrice della pittura astratta fu la pittrice svedese Hilma af Klint, ben sette anni prima di Wassily Kandinsky. Vi raccontiamo tutte le vicende di un’artista meritevole di riscatto

Giorgio Vasari, nel suo monumentale racconto, ci ha consegnato un’idea di storia dell’arte come una progressione unilineare e rassicurante, quasi una marcia trionfale che dai primordi gotici avanza fino al Rinascimento, da lì prosegue tra manierismo, barocco, neoclassicismo, Ottocento, impressionismo, postimpressionismo, per infine approdare all’astrazione con i presunti primi acquerelli di Wassily Kandinsky del 1910. Eppure, la vera storia dell’arte non è mai stata così rettilinea. È fatta di deviazioni, di figure dimenticate o incomprese, di ramificazioni che spuntano là dove nessuno le avrebbe cercate. È un mosaico complesso, ricco di tasselli laterali che ci dimostrano quanto le categorie troppo rigide e le cronologie scolastiche possano trasformarsi in gabbie capaci di offuscare vite e opere altrimenti rivoluzionarie.

Per punti

La storia della pittrice Hilma af Klint

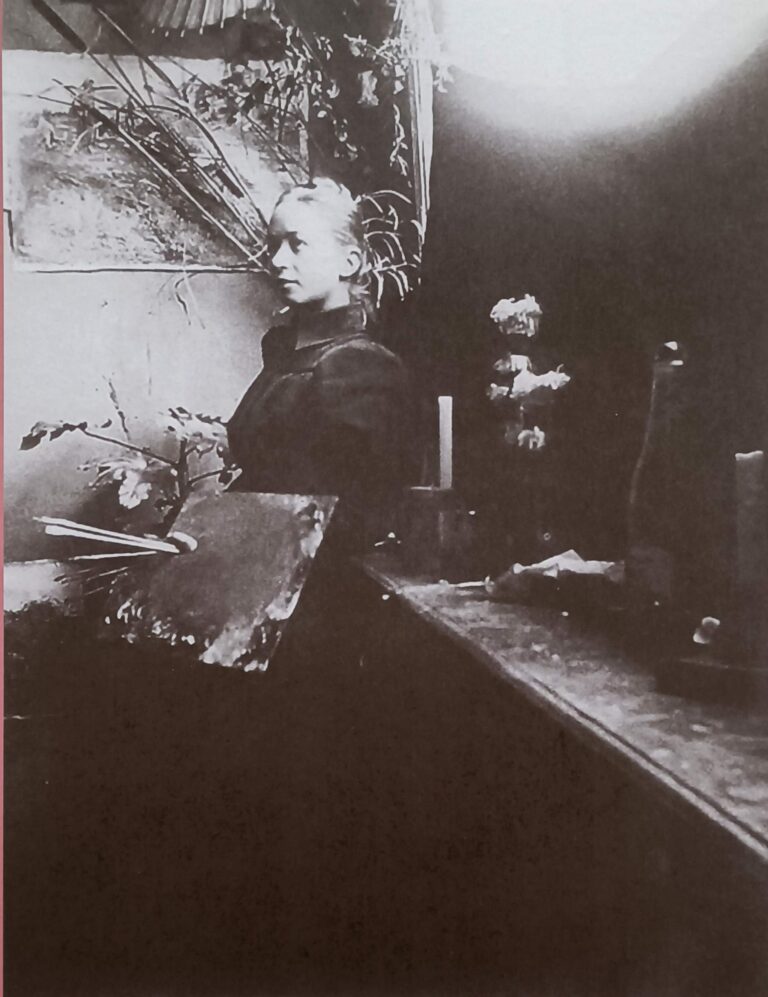

Nel Novecento, questo destino di “invisibilità” è toccato a diversi artisti. Basterebbe ricordare il caso eclatante di Vincent van Gogh. L’oscurità può colpire ancor più duramente se a portare il peso dell’anonimato è una donna, costretta a sopportare pregiudizi e ostacoli aggiuntivi. È ciò che accadde a Hilma af Klint, pittrice svedese (Solna, 1862 – Danderyd, 1944) la cui opera, ancora per decenni, doveva rimanere protetta da un insolito silenzio e avvolta in un manto di mistero. Hilma nasce in una famiglia legata alla marina svedese: il padre, l’ammiraglio Victor af Klint, e gli avi, esperti di scienze cartografiche e astronomiche, le trasmettono quel rigore scientifico che confluirà nella sua pittura e, prima ancora, nel suo metodo di osservazione del reale. È il 1879 quando la giovane Hilma, appena diciassettenne, prende parte forse alla sua prima seduta spiritica, organizzata dalla medium Bertha Valerius, fotografa e pittrice. Nello stesso periodo, la morte precoce della sorella Hermina (1880) la spinge a interrogarsi sui confini del visibile, a cercare risposte al di là di quanto la razionalità possa spiegare.

La formazione di Hilma af Klint

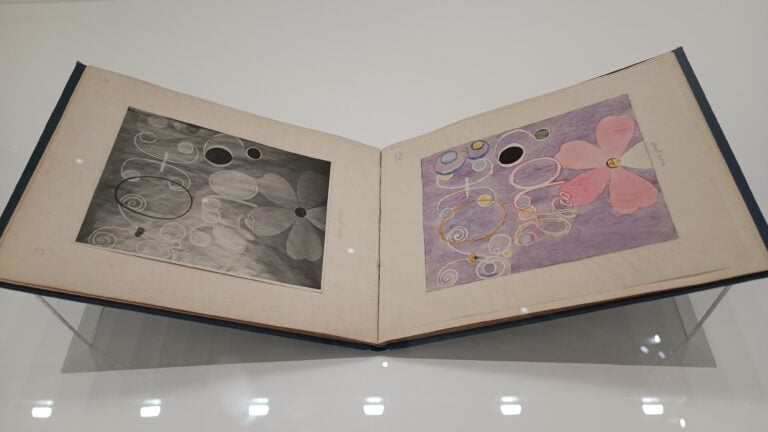

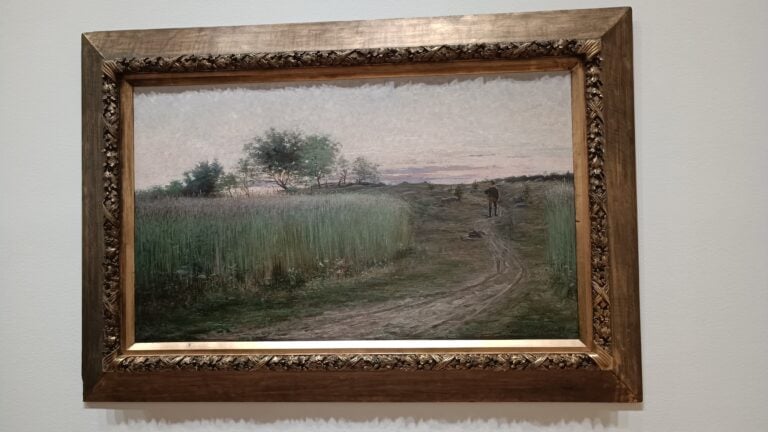

Nel 1882, Hilma s’iscrive alla Reale Accademia Svedese delle Belle Arti di Stoccolma, dove si forma come pittrice accademica e disegnatrice naturalistica. Dalla minuzia analitica nel ritrarre la flora e la fauna emerge un’attenzione per il dettaglio che richiama l’approccio di Leonardo da Vinci, permeato da una riverenza quasi panteistica per il creato. Per molti anni, nulla lascia presagire la virata ultraterrena che presto la condurrà alle soglie di un’arte totalmente disancorata dalla figurazione. Nel 1896, Hilma e quattro amiche – Anna Cassel, Cornelia Cederberg, Sigrid Hedman e Mathilda Nilsson – fondano De Fem (“Le Cinque”) un circolo di ricerca spirituale che mescola sedute medianiche e sperimentazioni di scrittura e disegno automatici. Costoro dicono di contattare gli “Alti Maestri”: entità misteriose come Ananda, Gregor e Amaliel, che saranno decisive per il percorso di Hilma. Nel maggio 1904, Hilma abbraccia la teosofia, dottrina esoterica di matrice sincretica fondata da Helena Blavatsky, e in seguito si avvicina anche all’antroposofia di Rudolf Steiner.

L’inizio della rivoluzione astratta di Hilma af Klint

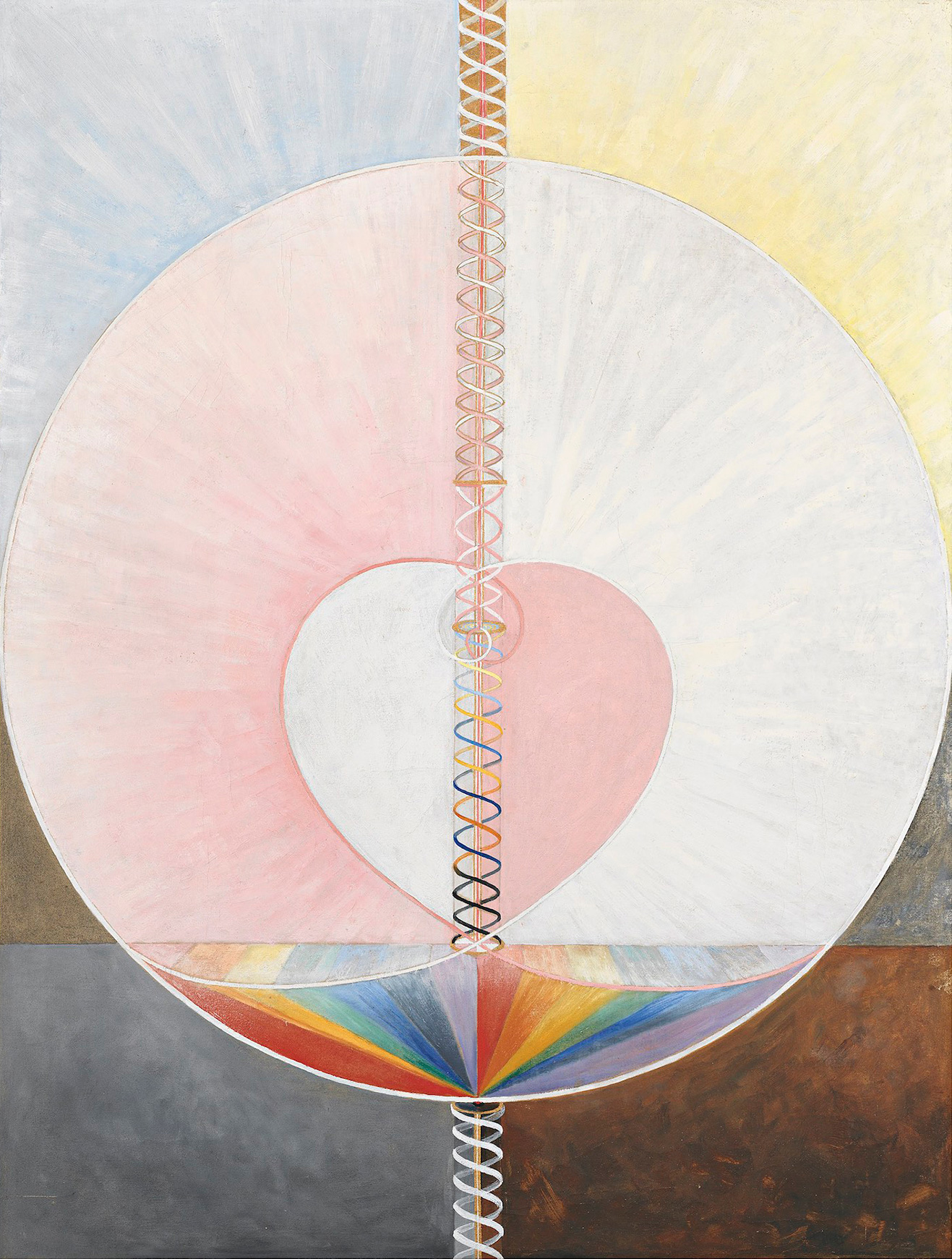

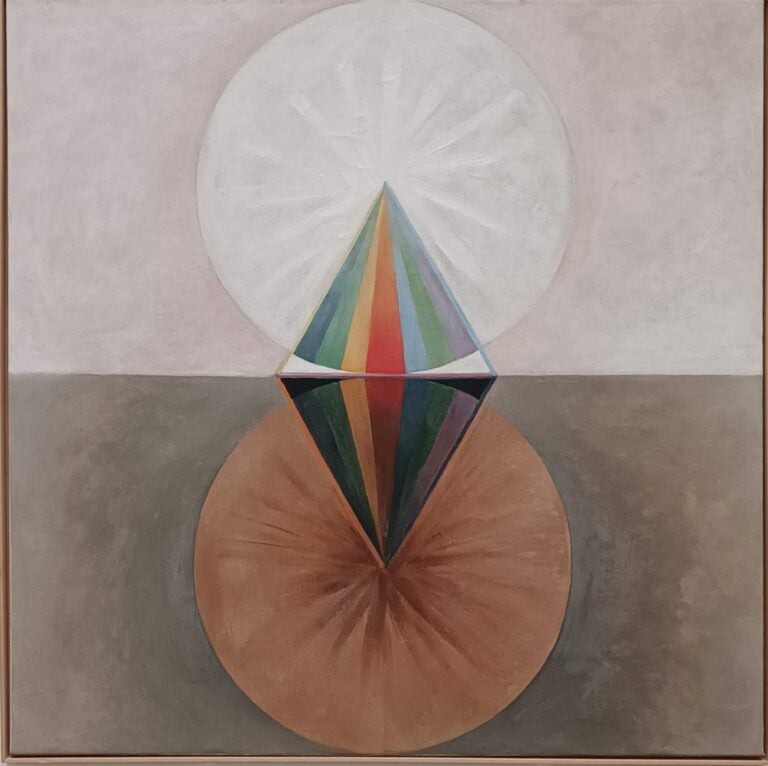

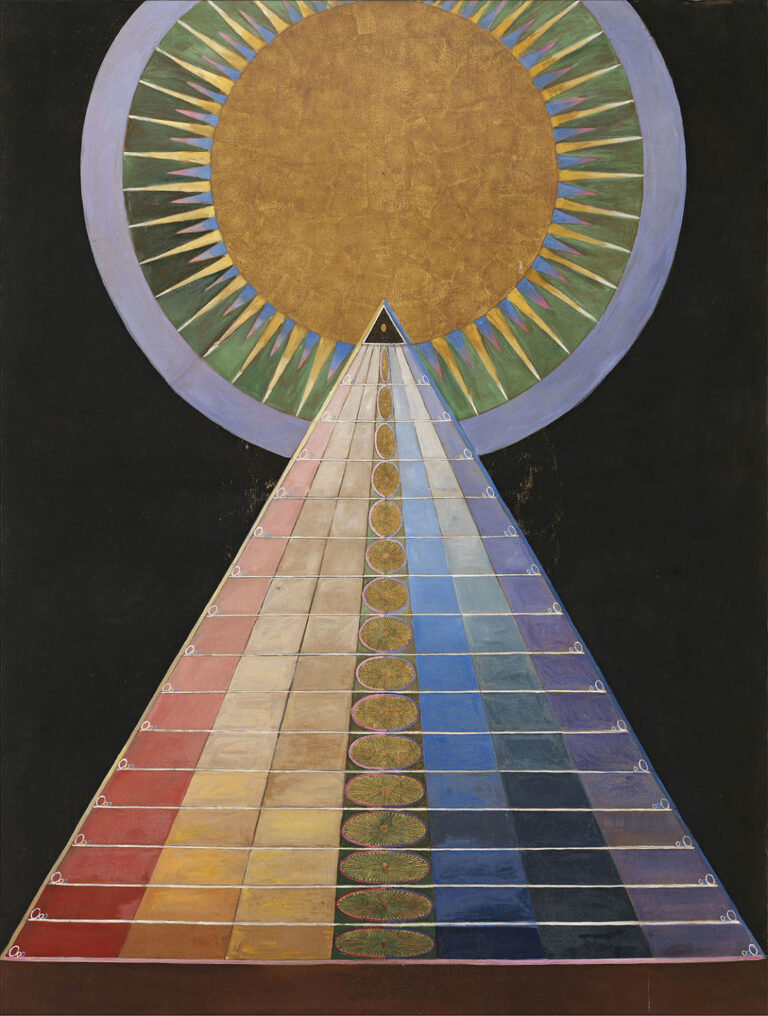

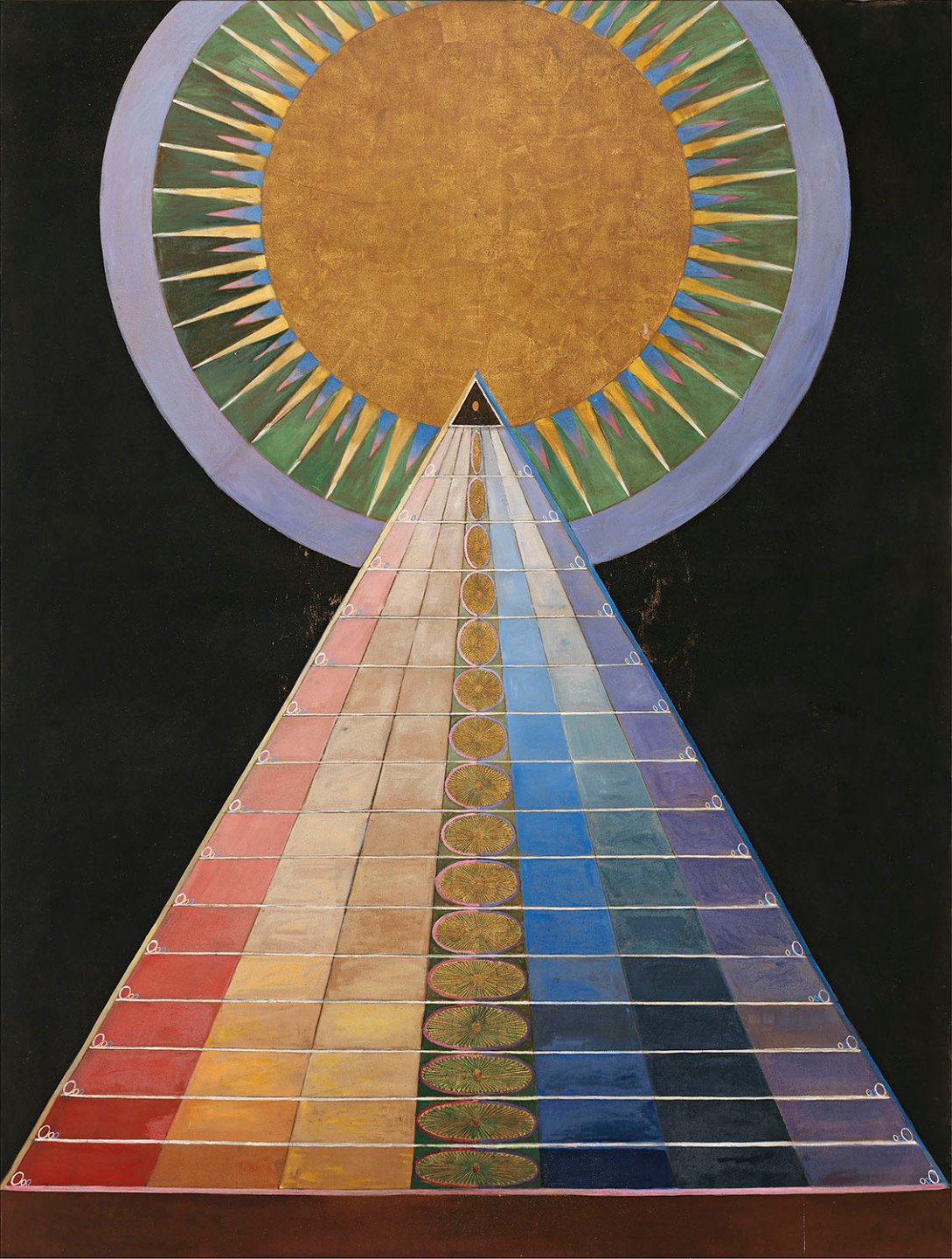

È proprio a partire dal 1904 che Ananda, uno degli spiriti guida, la esorta a dare inizio a una produzione artistica “altra”, affrancata dalla dimensione rappresentativa. Il conflitto tra la pittura tradizionale e la nuova ricerca di un’espressività metafisicasi fa sempre più intenso: il suo universo creativo si popola di forme che trascendono l’imitazione della natura. Nel 1906, un altro spirito-guida, Amaliel, le affida un compito grandioso e al tempo stesso arduo: realizzare opere destinate a un “Tempio” concepito secondo i principi teosofici, una struttura spirituale che Hilma immagina a pianta circolare, quasi una piramide a spirale in costante ascesa. Comincia così il più intenso periodo creativo della sua vita: dal 1906 al 1915 produce 193 dipinti, denominati Dipinti per il Tempio. Sono opere dalle cromie audaci, piene di simboli geometrici, di contrasti tra giallo e azzurro (maschile e femminile), di figure che sembrano evocare forze cosmiche e spirituali. Una delle serie più emblematiche di questo periodo iniziale è Caos primigenio, dipinta a partire dal gennaio 1906, dove i poli maschile (giallo) e femminile (blu) s’incontrano e si compenetrano generando un simbolico verde della creazione universale. Esemplare di questa fase sono le opere appartenenti alla serie de I Dieci Grandi, realizzate nel novembre e dicembre 1907 e caratterizzate da dimensioni monumentali (misurano 328 × 240 cm). In questi dipinti sono illustrate in senso coloristico ed astratto le fasi dell’esistenza umana: infanzia (2 dipinti), giovinezza (2 dipinti), età adulta (4 dipinti) e vecchiaia (2 opere).

L’incontro con Rudolf Steiner e il ruolo di Kandinsky

Nel 1908 e poi nel 1910 Hilma incontra Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia. Egli sembra colpito dalla sua ricerca, e tuttavia le consiglia di celare al pubblico queste opere per almeno cinquant’anni, sostenendo che il mondo non fosse ancora pronto a comprenderle. Non sapremo mai fino a che punto Steiner abbia influenzato (o sfruttato) l’artista svedese: è possibile che, tornato a Berlino, possa aver mostrato almeno un paio di fotografie dei suoi dipinti a Kandinsky. Quel che resta è il fatto storico: mentre Hilma procede in solitudine, nell’agosto 1910 Kandinsky scrive il suo libro Lo spirituale nell’arte (pubblicato poi nel 1911) e teorizza l’arte astratta, affermando di esserne il pioniere. Ben noto è il fatto che la prima opera pienamente astratta di Wassily Kandinsky, Senza titolo (primo acquerello astratto), pur recante la data del 1910, non fu realizzato prima del dicembre 1913, ben sette anni dopo le prime pitture di Hilma, che rimase così nell’ombra.

Le pitture d’altare e i dipinti nascosti di Hilma af Klint

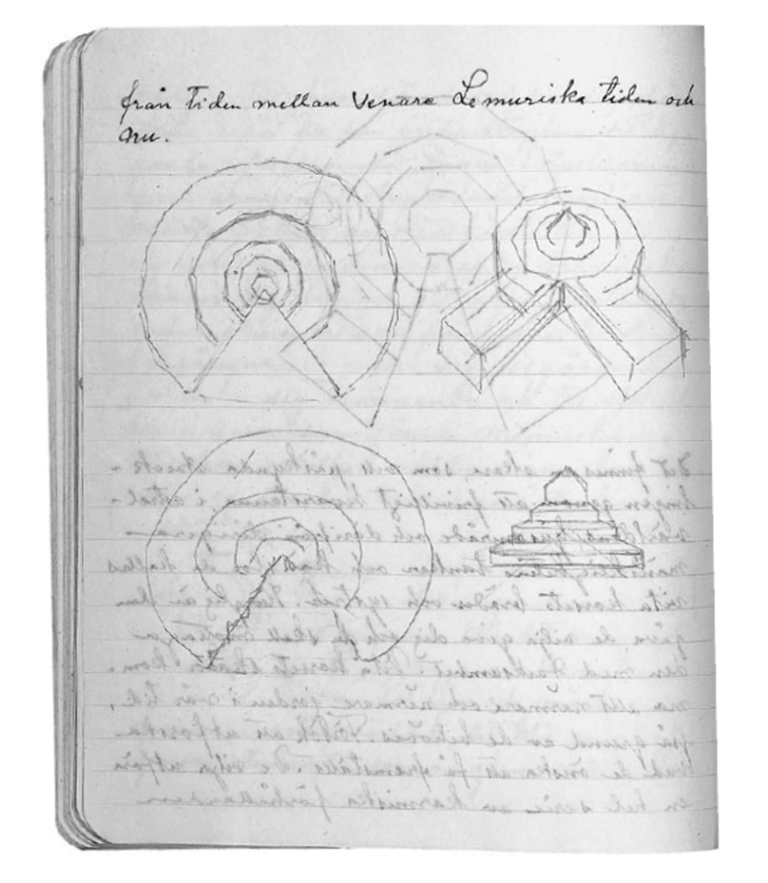

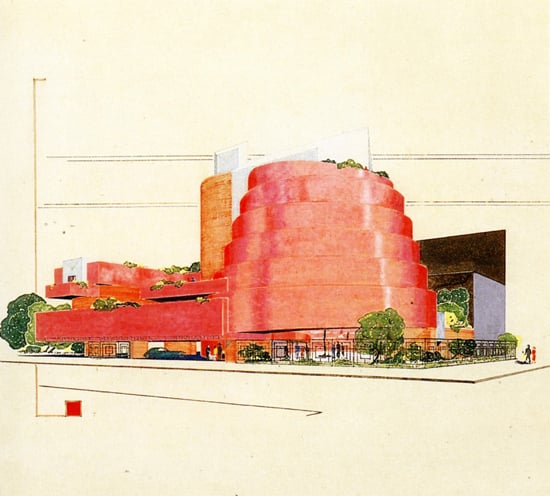

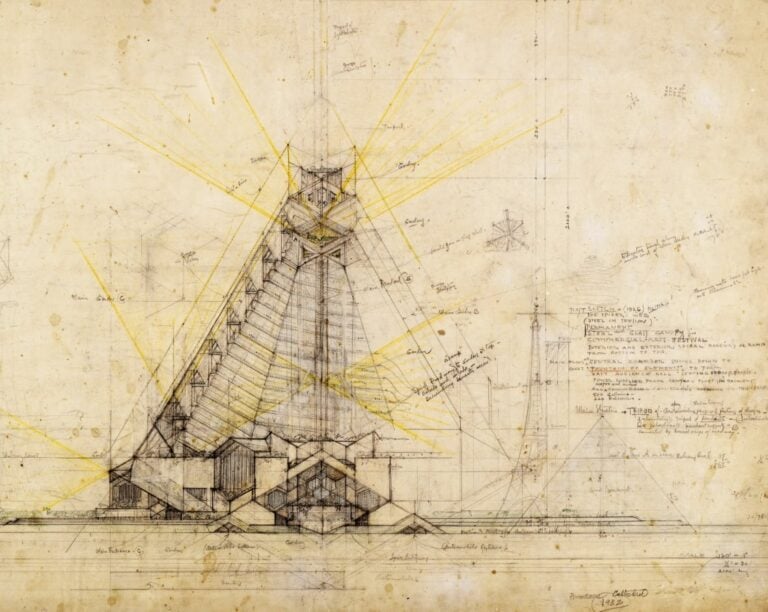

Dopo una pausa di circa quattro anni, Hilma riprende con nuovo slancio fra il 1912 e il 1915. Alcune opere assumono toni più figurativi e ispirazioni dalla tradizione giudaico-cristiana (ad esempio L’albero della conoscenza, 1913); altre si avventurano su terreni astrattissimi, come le pitture d’altare della Serie X, di dimensioni importanti, con forti richiami ai fondi oro della pittura sacra tardo-medievale. Una tra queste, Altarpiece n.1 (1915), raffigura una piramide ascendente che fonde spirito e materia in un’armonia segnica di intensa potenza emotiva. L’impiego di oro e argento riallaccia idealmente queste tele ai grandi cicli absidali, quasi che Hilma volesse fondere il passato devozionale dell’Occidente con le teorie esoteriche di Blavatsky e Steiner. Nel 1920 la morte della madre e l’esigenza di approfondire l’antroposofia conducono Hilma a Dornach, in Svizzera. Da quel momento, la sua attività pittorica si dirada in favore di un lavoro di scrittura e progettazione teorica: nel 1930-31 ipotizza persino l’architettura di quel tempio visionario a cui aveva dedicato le grandi tele, disegnando strutture a spirale che, in modo sorprendente, ricordano alcuni bozzetti iniziali del 1943-44 del Solomon R. Guggenheim Museum di New York concepiti da Frank Lloyd Wright, che in origine doveva avere una forma a “ziggurrat”, una piramide a gradoni circolari ascendenti. È un paragone suggestivo, ma che ci aiuta a intuire la portata visionaria delle sue idee. Hilma muore il 21 ottobre 1944 investita da un tram e lascia un testamento con istruzioni precise: le opere contrassegnate con il simbolo “+X”, circa 1300 dipinti e 26.000 pagine di appunti, non dovranno essere rivelate al pubblico prima che siano passati almeno vent’anni dalla sua morte. Il nipote Erik af Klint rispetta questo volere e solo nel 1964 avvia la catalogazione del materiale.

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

La riscoperta di Hilma af Klint

È il 1989 quando a Los Angeles, al LACMA, la collettiva The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985 inizia a scalfire il lungo oblio. Ma la vera consacrazione si avrà soltanto nel 2019 con la grandiosa retrospettiva del Guggenheim di New York, visitata da oltre 600mila persone – il record assoluto nella storia del museo. Oggi, mentre ci interroghiamo sui canoni e sulle gerarchie sedimentate nei manuali di storia dell’arte, appare sempre più evidente che Hilma af Klint – con i suoi Dipinti per il Tempio iniziati nel 1906, ben prima che Kandinsky formulasse la sua teoria dell’astrazione – meriti un posto d’onore quale vera pioniera dell’arte astratta occidentale. Rimane ancora avvolto nel mistero il ruolo di Steiner come mediatore (più o meno consapevole) tra l’opera di Hilma e le cerchie avanguardiste di Berlino e Monaco. Fatto sta che, per quanto Hilma avesse cercato di nascondere la sua rivoluzionaria arte, la pittura ormai non poteva più tornare sui propri passi: l’accesso a una dimensione metafisica, simbolica e insieme spiccatamente interiore aveva ormai forzato le porte del visibile e inevitabilmente questa scoperta traboccò e trovò suolo fertile nella fantasia di altri artisti assetati di un tale universo creativo ancora tutto da conquistare.

L’eredità di Hilma af Klint

È piuttosto facile – e in verità anche divertente – ipotizzare relazioni di filiazione diretta tra le variegate opere di Hilma af Klint e quelle di alcuni artisti delle generazioni successive, anche se tali rapporti potrebbero rivelarsi inesistenti o, in ogni caso, piuttosto difficili da dimostrare con rigore. Se l’accostamento con Wassily Kandinsky appare in un certo senso “naturale” (e chissà che, in futuro, non si riesca a documentare una concreta circolazione di idee tra la pittrice svedese e l’artista russo, grazie alla mediazione di Rudolf Steiner), risulta ancor più stimolante esplorare le corrispondenze – a volte sorprendenti – che sembrano avvicinare i linguaggi di Hilma af Klint a quelli di Robert e Sonia Delaunay, di Piet Mondrian o di Paul Klee. Basti pensare, ad esempio, all’opera n.17 della serie Il cigno (1915), con quelle circonferenze colorate e concentriche che si ricollegano, per analogia visiva e intensità cromatica, ai dipinti della serie Rhytmes di Robert Delaunay o di Prysmes di Sonia Delaunay, capolavori del cosiddetto “cubismo orfico” degli Anni Trenta. Oppure alla serie Parcifal (1916), le cui geometrie dai toni accesi sembrano quasi prefigurare le celebri Composizioni di Piet Mondrian. E ancora, si potrebbe citare la Serie V (1920), realizzata da Hilma nell’ultima fase del suo percorso pittorico: in queste tele compaiono forme che ricordano astratti profili architettonici, “case” o persino “piramidi”, elementi che richiamano in modo sorprendente l’opera Castello e sole (1928) di Paul Klee. Tali suggestioni comuni, frutto di un sentire condiviso nello spirito del tempo, mostrano quanto l’orizzonte di Hilma af Klint si sovrapponga, talora in modo inconsapevole e autonomo, a quello delle avanguardie più note del primo Novecento, lasciando spazio a ipotesi intriganti su possibili flussi di idee e ispirazioni reciproche.

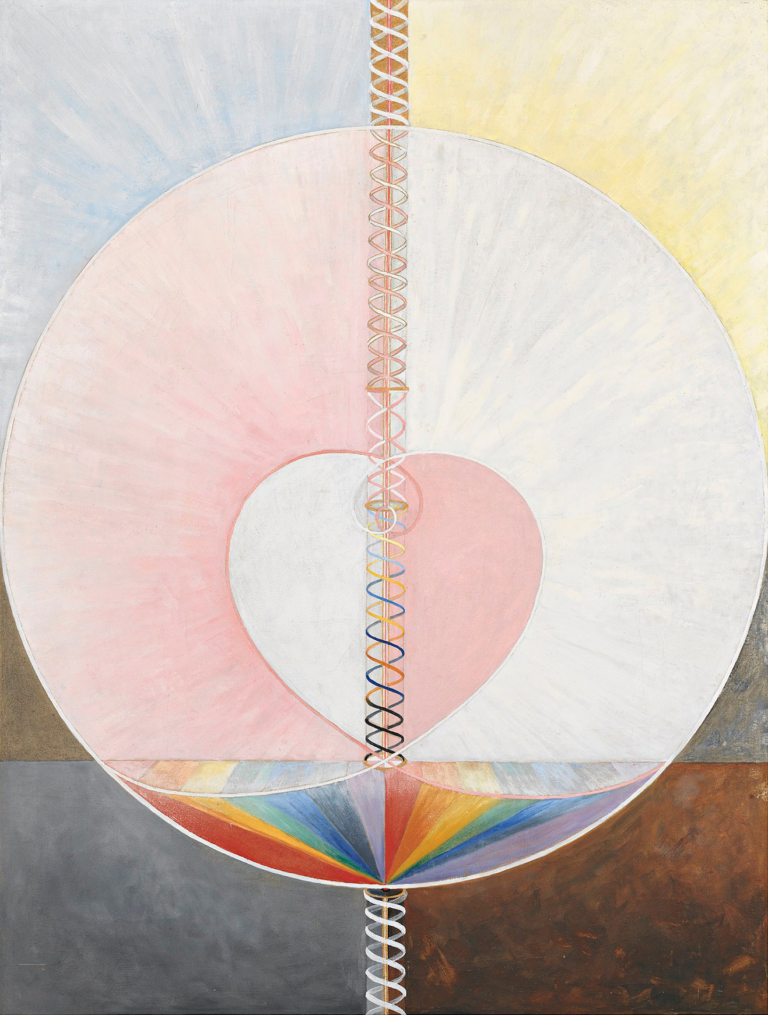

Hilma af Klint, profetessa dell’arte e della scienza

Altrove, Hilma af Klint sembra perfino anticipare strutture che, a uno sguardo contemporaneo, ricordano forme cardine della scienza moderna. È il caso, per esempio, della presunta “doppia elica” del DNA, che per un intrigante effetto di pareidolia parrebbe affiorare nel dipinto La Colomba n.1, Gruppo IX/UW n.25 (1915). La scienziata britannica Rosalind Franklin avrebbe fotografato la forma elicoidale delle molecole di DNA soltanto nel 1953, ben trentotto anni dopo che Hilma, in apparenza, l’aveva già evocata sulla tela. La mostra al museo Guggenheim di Bilbao appena conclusasi è stata una tappa essenziale nel processo di riscrittura della genealogia dell’astrazione novecentesca. Il pubblico europeo, già sedotto dalla forza spirituale dei suoi dipinti, ha avuto l’occasione di ammirare e meditare sulla grandezza di un’artista che ha saputo unire una forte spiritualità con un’immaginazione cosmica in un’opera destinata a cambiare per sempre i parametri dell’arte moderna. Dopo Hilma, davvero, nulla può rimanere come prima. Il Ventesimo Secolo nell’arte iniziò forse proprio con quel primo tratto per la serie Caos primigenio di Hilma af Klint.

Thomas Villa

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati