Alla Biennale di Gedda è presente anche una fondazione italiana. Intervista alla direttrice

Elisabetta Raffo, racconta le interessanti dinamiche di collaborazione con la Biennale di Arte Islamica dell’unica istituzione italiana coinvolta nella manifestazione: la Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica da lei diretta

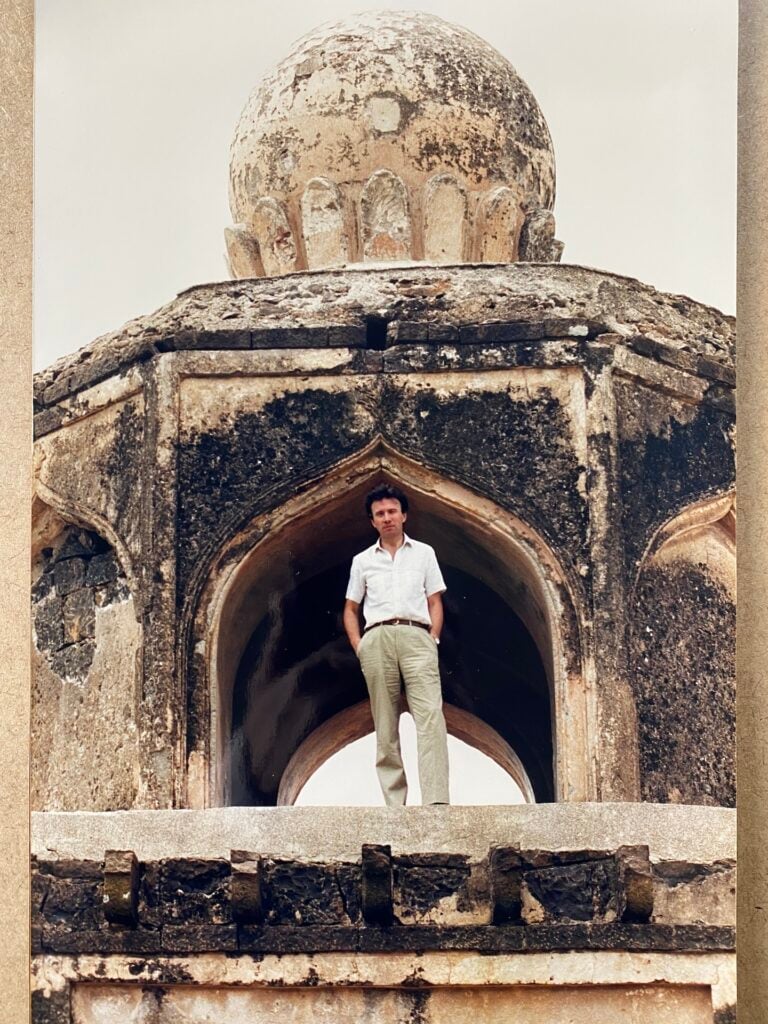

Da gennaio è in corso a Gedda la II Biennale di Arte Islamica, importante manifestazione in cui l’unica presenza italiana è quella della Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica; Istituzione, creata dall’industriale farmaceutico genovese Alessandro Bruschettini (1939-2021), studioso, mecenate e collezionista. Diventata no-profit nel 2012, la Fondazione ha contribuito alla Biennale con pezzi straordinari, tra pagine miniate, abiti e tessuti, esposti nella sezione ALMadar e selezionati con i curatori della manifestazione: Julian Raby, Amin Jaffer, Abdul Rahman Azzam e Muhannad Shono. In Italia, la Bruschettini, diretta da Elisabetta Raffo, è in attesa di una sede permanente per la collezione d’arte (attualmente in deposito a Milano); tuttavia, nella dimora storica di Villa Franzoni a Genova è accessibile la biblioteca con i suoi circa 40mila volumi e parte della collezione relativa agli arredi. Un patrimonio che rivela la grande passione del fondatore per il mondo islamico e il suo sguardo acuto e sensibile sulle connessioni tra oriente e occidente.

Intervista a Elisabetta Raffo, direttrice della Fondazione Bruschettini

Come nasce la collaborazione della Fondazione Bruschettini con la II Biennale di Arte Islamica di Gedda?

Il prestito deriva da un intenso lavoro di ricerca con i curatori della manifestazione iniziato alla fine del 2023. E dato che in principio era focalizzato su numeri e geometria, i curatori cercavano opere relative queste tematiche. Poi, come suggerito anche il titolo And all that is in between (E tutto ciò che c’è nel mezzo), il concept è stato ampliato fino ad abbracciare i diversi aspetti della creazione tra terra e cielo, quindi aperto a testimonianze materiali e immateriali.

Come sono cambiati i criteri di selezione delle opere?

È stato chiesto a ciascuna istituzione di fare delle scelte all’interno delle proprie collezioni per raccontare una storia che fosse legata al concept e, allo stesso tempo, interessante per il pubblico. Gli organizzatori si aspettano un elevatissimo numero di visitatori – si parla di arrivare ad un milione di presenze – dunque era importante proporre opere accattivanti e coinvolgenti. Nel nostro caso, sulla base di diverse proposte, in accordo con il comitato scientifico, abbiamo scelto di raccontare il viaggio di Marco Polo. Sui cui percorsi in Asia Centrale, lungo la Via della Seta, la Fondazione sta portando avanti un progetto, all’indomani delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa. Abbiamo così introdotto in mostra il tema del viaggio, che implica numeri, carte, carte geografiche, portolani… di cui è esposto un antico esemplare.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

La mostra della Fondazione Bruschettini alla Biennale di Gedda

Come è stato articolato il percorso sul viaggio di Marco Polo?

Abbiamo strutturato l’esposizione presentando prima Il Milione; poi, attraverso una selezione di oggetti relativi al suo viaggio tra il Mediterraneo e la Cina. A partire dal portolano in pergamena del XIII-XIV secolo, che illustra un’area tra Mar Nero e Crimea; con i confini tra due degli imperi più potenti dell’epoca: quello turco e quello mongolo. Mappa in cui compaiono due piccole figure, l’Emperador de Tartarìa e il Sultano Il Gran Turco e che presenta il vasto territorio esteso dal vicino oriente alla Cina, all’epoca, tra la fine del 1200 e l’inizio del 1300, sotto il controllo dei mongoli.

Ci dica di più sull’impero mongolo…

Intorno al 1300 ci fu la cosiddetta Pax Mongolica. Oggi si vorrebbe dare una nuova definizione a quel periodo, perché la parola “pax” è contraddittoria. Unificando l’intero territorio, dal Mediterraneo alla Cina, i mongoli avevano creato una situazione per cui, in accordo con loro, era possibile muoversi tranquillamente lungo tutto l’impero, come fece Marco Polo. Infatti la famiglia Polo aveva ottenuto dal Gran Khan una sorta di lasciapassare per cui godeva del diritto di accoglienza e di mobilità in tutta l’area.

Ci sono pezzi della Fondazione legati a questa cultura?

I mongoli sono particolarmente interessanti perché, pur essendo grandi conquistatori, erano altrettanto curiosi. Così, dopo aver preso il potere su un’area, cercavano di capirne le arti, la cultura, le consuetudini, le tradizioni, oltre alle figure e ai luoghi di riferimento; assimilandone poi gli elementi positivi. Anche in termini spirituali, assorbirono la religione cristiana, in altri quella musulmana, zoroastriana e anche quella buddista. Interpretavano le forme d’arte, dando vita a oggetti funzionali derivanti dalla fusione di diverse tradizioni culturali. Fenomeno che si può ammirare anche nelle opere esposte a Gedda, come un piccolo oggetto realizzato con un tessuto che nel mondo occidentale veniva definito panno tartarico.

Cos’è esattamente un panno tartarico?

Il panno tartarico è un tessuto in seta e oro che poteva essere prodotto con diverse tecniche. Il pezzo della nostra collezione è particolarmente interessante perché si tratta di un piccolo contenitore realizzato con ritagli di tessuti tartarici. La lucentezza dell’oro e il tipo di lavorazione permettono di coglierne le differenze. I mongoli avevano una straordinaria capacità artigianale nella lavorazione dei tessuti noti per preziosità e bellezza. La presenza di oro e seta, oltre al valore materiale, era simbolo di potere, sacralità, ricchezza. La “borsina”, rivestita da una fodera in pelle, presenta elementi decorativi tipici della cultura mongola. Motivi provenienti dall’estremo oriente, con l’aggiunta di decorazioni, come quelle vegetali, di provenienza cinese ed elementi geometrici di matrice buddista. Un oggetto, fuori prezioso e delicato ma dentro funzionale e resistente; probabilmente usato per trasportare documenti o specchi.

Il panno tartarico era impiegato nella realizzazione indumenti?

Sì. In mostra sono presenti due abiti particolarmente significativi. Il più piccolo è di un classico panno tartarico caratterizzato da un’abbandonante presenza di oro. Materiale particolarmente puro perché proveniente per lo più dalle miniere dell’Asia Centrale, da cui deriva la lucentezza di questi tessuti. Nella parte inferiore presenta un decoro con una sorta di arco polilobato, legato al concetto del “collare di nubi” e frequente in epoca mongola. Lo stesso tema ritorna nel trono della miniatura accanto. La rarità di questo oggetto è confermata dal fatto che se ne trovano esemplari al Museo di Arti Islamiche di Doha e alla David Collection di Copenaghen. I tessuti di grandi dimensioni, provenienti dalle tende, presentano invece una decorazione più omogenea a motivo unico: l’arco polilobato, i cerchi, il tondo con gli uccelli affrontati. I mongoli erano un popolo di nomadi, la cui corte viaggiava con grandi tende, rivestite interamente di tessuti in oro. Tanto preziosi che, come raccontano Marco Polo e altri viaggiatori islamici e occidentali, entrandovi si veniva completamente avvolti dall’oro.

Alessandro Bruschettini aveva una profonda conoscenza dell’Oriente…

Prima di essere un collezionista Bruschettini era uno studioso, un appassionato, un grandissimo conoscitore e cultore della materia e fin da giovanissimo un grande lettore. Si era laureato in Filosofia con una tesi sul Sufismo. Si era quindi avvicinato al mondo orientale prima dal punto di vista della conoscenza spirituale e storica, arrivando all’arte successivamente. Il collezionismo nacque in un secondo momento, dal suo rapporto con il mondo antiquario e degli studiosi.

Qual è la provenienza degli oggetti e delle opere della Fondazione Bruschettini?

Alessandro Bruschettini amava viaggiare e ha viaggiato moltissimo, ma non era nei viaggi che cercava oggetti. La sua collezione deriva da un rapporto con il mercato dell’arte. Acquistava oggetti che venivano presentati pubblicamente dai grandi antiquari di Londra e Parigi, nonché dalle grandi case d’asta. Aveva iniziato a collezionare negli anni Sessanta, quando ancora si trovavano opere oggi impensabili. La sua scelta era di natura estetica, pertanto la qualità doveva essere eccezionale. Di ogni oggetto che acquistava, scelto con grande attenzione e cura, egli doveva sapere la storia e il contesto da cui proveniva.

Qual è il pezzo più prezioso della collezione Bruschettini?

Tra i pezzi più preziosi abbiamo un corano che è appartenuto a Maometto II, il fondatore dell’impero ottomano. Ci sono oggetti legati a tutti i media; dall’arte del libro con manoscritti e miniature; a quella tessile con tessuti e tappeti; oltre ad alcune ceramiche e metalli.

Manufatti che provengono da diverse epoche e aree geografiche…

Bruschettini non amava il tardo Settecento, Ottocento e Novecento. La sua grande passione era per l’arte islamica storica, dalle origini fino agli ultimi grandi imperi: l’impero ottomano, la Persia Safavide e l’India Moghul. Amava anche il Rinascimento Italiano, perché riconosceva la capacità di visione ampia dei grandi sovrani del periodo, che andava oltre i propri confini. Fu molto felice di curare nel 2018, al Palazzo Ducale di Urbino – per lui luogo ideale nella città ideale – la mostra Il Montefeltro e l’Oriente Islamico. Urbino 1430-1550. Il Palazzo Ducale tra Occidente e Oriente. Il suo sogno era stato quello di portare all’interno della biblioteca di Federico di Montefeltro una selezione di libri provenienti dal mondo islamico, con cui certamente una corte rinascimentale come quella di Urbino doveva aver avuto uno scambio intellettuale.

Alessandro Bruschettini collezionava anche fotografie?

Soprattutto nell’ultimo periodo collezionava fotografie spesso provenienti dalle aste francesi. Acquistarle era per lui anche un modo per preservare un pochino il legame con quella che poteva essere l’origine, soprattutto al livello architettonico, di molti monumenti o edifici che oggi non esistono più, o magari sono stati restaurati in una maniera diciamo eccessiva. La sua, quindi, era una ricerca di fotografie che illustrassero quei mondi che in parte aveva conosciuto. Come quando durante il viaggio di nozze, negli anni Sessanta, era andato in Iran passando per l’Afghanistan dove aveva visto il minareto di Jam, di cui parlava sempre come l’opera che per lui rappresentava più di tutte l’arte islamica.

Si tratta di fotografie di autori noti o sconosciuti?

Alcuni autori sono noti, come il fotografo italiano Beniamino Facchinelli (1839-1895), attivo al Cairo, di cui si è parlato anche in occasione della conferenza Le patrimoine islamique à travers les achives scientifiques, a Parigi nel 2019. Evento a cui abbiamo contribuito come Fondazione Bruschettini. Inoltre, abbiamo l’intero archivio fotografico della famosa “Croisière jaune”, la spedizione gialla della Citroën, partita da Beirut il 4 aprile 1931 e arrivata a Pechino il 12 febbraio 1932 dopo aver attraversato l’Asia e l’Estremo Oriente. Materiale interessantissimo perché dietro alle carovane di automobili si vedono anche i monumenti.

Manuela De Leonardis

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati