Conversazioni di Architettura. L’utopia

Nell’ottava conversazione di architettura Luigi Prestinenza riflette sul concetto di utopia, elemento essenziale nella genesi dei capolavori che vanno oltre la funzionalità della forma per raggiungere un ideale che talvolta supera le umane esigenze

Sinora abbiamo cercato di capire in che modo l’architettura comunichi. Abbiamo visto che lo fa in due modi. Uno rivolto a tutti: attraverso le sollecitazioni che arrivano ai nostri sensi. Un po’ come avviene per la musica, ma attraverso la vista e il tatto.

Un altro, il secondo, più specialistico che deriva dalle conoscenze storiche individuali. In altre parole, decodifichiamo le nuove architetture in relazione a ciò che conosciamo e di cui abbiamo alcune chiavi interpretative (vere o frutto di preconcetti e/o mitologie, poco importa). Koolhaas lo interpretiamo in relazione a Le Corbusier e Mies van per Rohe ma anche in relazione al decostruttivismo e al postmodernismo; Michelangelo comparandolo con Brunelleschi e con tutte le vite romanzate che sono state scritte su di lui. La Grecia ellenistica in relazione a quella classica e alle mille teorie sull’alternarsi del romanticismo e del classicismo. Poi, usiamo come materiale di comprensione i testi di autori, di critici e le cronache mondane, oltre che di attualità, sulla base dell’idea che l’architettura ne rifletta in qualche modo lo spirito. Associamo, per esempio, il postmodernismo filosofico a quello architettonico e il decostruttivismo di Derrida a quello di Eisenman. La moralità della Controriforma alle chiese del Vignola. A volte lo facciamo sulla base di documenti inequivocabili (come le prescrizioni della Chiesa Cattolica sugli edifici di culto a seguito della Controriforma), a volte con ipotesi più o meno spericolate. L’idea sottostante a questo processo è che l’Autore, intenzionalmente o inconsciamente, attraverso l’opera ci abbia offerto una visione più o meno complessa, più o meno poetica del mondo, un messaggio che dobbiamo interpretare.

La componente utopistica dell’architettura

Contro questa visione, che è diffusa un po’ in tutte le arti (e che porta a interrogarsi), nel 1966, Susan Sontag, scrive un saggio dal titolo Contro l’interpretazione. Against Interpretation è un attacco a coloro che, operando nel mondo dell’arte, sono caduti nell’errore di pensare che i testi poetici siano traducibili. Il valore dell’opera risiede, invece, proprio in ciò che è ininterpretabile, e quindi intraducibile. In un quadro astratto non vi è alcun contenuto o è così flebile che non vale la pena correrci dietro. In un’opera Pop il contenuto è così esplicito che, alla fine, scompare per eccesso di visualizzazione. Inutile, quindi, accanirsi su un testo quasi fosse un enigma, né cercare in un’opera la massima quantità di informazione, spremendone quanti più dati possibili. È nella trasparenza che “è oggi il più alto, il più liberatorio valore nell’arte e nella critica.” E conclude: “al posto di una ermeneutica, noi abbiamo bisogno di un’erotica dell’arte”. Intendendo dire che è meglio innamorarsi a pelle.

Di conseguenza, non solo riacquistano dignità generi ancora considerati minori, quali il cinema d’evasione e la fantascienza, ma soprattutto diventano preminenti tutte quelle forme d’arte dove centrale è il problema del rapporto tra gli oggetti, il corpo, lo spazio. Per esempio gli happening eccessivi, dissacranti, di Kaprow, Red Grooms, Jim Dine, Claes Oldenburg. E, naturalmente, l’architettura.

Proviamo allora a trasporre queste osservazioni nel nostro campo disciplinare. Esiste un’erotica dell’architettura? Fino a un certo punto. Certamente ci sono stati architetti che hanno cercato di scoprire la sensualità dello spazio. Ma, non credo che per questa strada andremo molto lontano. Esiste invece, e molto forte in architettura, una componente sognatrice,utopistica che meriterebbe un approfondimento.

Le costruzioni egizie, romane, greche, medioevali, rinascimentali, barocche hanno cercato di trascendere le semplici esigenze empiriche del loro stretto funzionamento pratico per rappresentare uno spazio ideale, concretizzando una utopia. L’utopia, come ci spiega il dizionario, è “quanto costituisce l’oggetto di un’aspirazione ideale non suscettibile di realizzazione pratica” un non luogo verso il quale tendiamo. Un macrocosmo – avrebbe detto il mio professore di liceo – che l’architettura può prefigurare, realizzare in quanto microcosmo.

Questa presenza utopica noi la percepiamo quando visitiamo le opere del passato, anche senza possederne le chiavi di lettura; anche perché non conosciamo tutti i simbolismi che i nostri antenati adoperarono per progettarle. Sentiamo di entrare in un posto ideale, sospeso oltre la realtà. Insomma in una utopia.

L’utopia nelle opere nell’Ottocento e nel Novecento

Una componente utopica, anche se più laica, la troviamo nelle opere dell’Ottocento e del Novecento. Le grandi stazioni, i musei, gli edifici pubblici, ci raccontano di una visione del futuro, dell’utopia del progresso, del buon funzionamento della tecnica. Vi sono poi le opere del Movimento Moderno le cui forme esprimono il desiderio di cambiare il mondo: fortemente impegnate sul versante sociale e desiderose di coniugare libertà e linguaggi architettonici innovativi (si pensi per esempio al codice anticlassico teorizzato da Zevi e di cui abbiamo parlato). Non è un caso che il linguaggio delle avanguardie artistiche e architettoniche sia stato usato, forse un po’ troppo ingenuamente, per promuovere le battaglie per la rivoluzione e il rinnovamento sociale. Si pensi alla delusione degli architetti costruttivismi quando videro che Stalin non aveva alcuna intenzione di promuovere le architetture della libertà da loro progettate. Anche con il sistema capitalistico, la magia dell’utopia si esaurisce per svanire completamente. Se ne accorge Manfredo Tafuri che scrive un fortunato libro dal titolo Progetto e utopia (1973).

L’utopia nella visione di Manfredo Tafuri

Il volume è una ricognizione delle poetiche architettoniche nel periodo del capitalismo e una critica spietata nei confronti delle letture agiografiche della storia dell’architettura, in particolare del Movimento Moderno (per esempio quelle di Pevsner o Giedion). Alle utopie di palingenesi degli architetti corrisponde una realtà fatta di accomodamenti, di sconfitte, di inutili sublimazioni rispetto alla logica del profitto e della metropoli contemporanea. Ma vi è di più: il potere del capitale è talmente pervasivo da comprendere al suo interno anche le ideologie di quegli intellettuali che credono di combatterlo. Riesce cioè a sfruttare le istanze utopiche per controllarle e reprimere. Un po’ come fanno i dittatori quando incaricano star di realizzare opere che apparentemente celebrano la libertà, il benessere e il progresso e, invece, sono funzionali a logiche autocratiche e liberticide. Motivo per cui alla critica non resta che demistificare le false illusioni, decodificandole per ciò che sono realmente: non gli strumenti attraverso cui si può realizzare la rivoluzione ma pure e consolatorie utopie, destinate a rimanere tali.

Tafuri però non nega la possibilità, in un regime capitalistico, di produrre buona architettura: afferma che è possibile farne, anche di ottima qualità, purché questa non nutra illusioni sulla sua possibilità di cambiare il mondo. Come afferma nell’introduzione del volume: “È il dramma dell’architettura di oggi, quello cioè di vedersi obbligata a tornare pura architettura, istanza di forma priva di utopia, nei casi migliori, sublime inutilità. Ma ai mistificati tentativi di rivestire con panni ideologici l’architettura, preferiremo sempre la sincerità di chi ha il coraggio di parlare di quella silenziosa e inattuale purezza”.

A distanza di anni, in una intervista a Richard Ingersoll, ribadirà il concetto: “Le utopie non esistono più, l’architettura dell’impegno, che cercò di coinvolgerci politicamente e socialmente è finita, e ciò che si può ancora fare è architettura vuota. Oggi un architetto è costretto a essere un grande o una nullità”.

Il senso dell’architettura contemporanea per Tafuri

A testimoniare che l’architettura contemporanea, sia pure entro questi confini, possa avere un senso è l’interesse che Tafuri storico nutre per alcuni architetti che si sono rifugiati nel formalismo: da Aldo Rossi a Peter Eisenman, da Louis Kahn a James Stirling. Anzi, se lo vogliamo vedere da questo punto di vista, possiamo considerare Progetto e utopia come un libro che vive l’atmosfera degli anni in cui fu scritto: di severa critica agli ideali palingenetici del Movimento Moderno, di sfiducia nell’architettura del progresso tecnologico e di apertura di credito verso poetiche autoriflessive e autoreferenziali che si proponevano appunto come “istanza di forma priva di utopia”. Un libro quindi aperto all’estetica postmodernista.

La critica di Tafuri smaschera certamente le ingenuità di chi pensa di rinnovare il mondo attraverso il potere della sola forma. Tuttavia non mi sembra che elimini l’utopia dal discorso architettonico. Una buona costruzione non cambia certamente la società, né i suoi rapporti di produzione, però racconta attraverso il modo in cui è fatta, soprattutto attraverso le sue relazioni spaziali, come il mondo potrebbe essere. O, meglio, come vorremmo che fosse. E lo fa, facendocelo vivere, per così dire, in diretta. In questo senso la buona architettura è come la vedeva Edoardo Persico, sostanza di cose sperate. Cioè spazializzazione di un voler essere. Anche nei momenti più bui la buona architettura non solo è possibile ma diventa una dichiarazione di intenti. Questa sensazione la si ha fortissima nelle opere più riuscite in cui si ha la netta percezione che lo spazio metta in scena i valori dei suoi abitanti. Penso alla casa della sorella di Wittgenstein a Vienna o alla casa di Carl Gustav Jung a Bollingen. Più in generale, non c’è opera di architettura, residenziale o non residenziale, disegnata da un bravo progettista, che non proponga un progetto di vita. E, difatti, un buon architetto non progetta solo una scuola che funziona ma un’idea di apprendimento, non una residenza ma un modello abitativo, non un museo ma lo spazio espositivo come immagina che debba essere. Pazienza se poi sarà travisato e resterà inattuato o sarà alterato.

E questa operazione, che ci mette in gioco nella nostra interezza, ci differenzia gli uni dagli altri, perché ognuno cerca di formare il mondo attraverso la propria forma. Vivreste mai in una casa di Koolhaas, in una di Hadid, in una di Le Corbusier, in una di Wright? Sono certo che nel dare questa risposta vi state chiedendo se c’è affinità tra il vostro e il loro modo di vedere il mondo. Perché si sta bene in uno spazio quando si pensa che abbia un respiro universale ma poi questo respiro universale deve essere compatibile con il nostro (ecco perché lo spazio non si dà in astratto e dobbiamo farne esperienza per poter dire: ecco, è questo. È qui che io vivrei).

L’errore come elemento costitutivo dell’utopia?

A questo punto saremmo indotti a pensare che una buona utopia debba essere priva di errori. È questa l’idea sottesa dalla gran parte, se non dalla totalità dei testi di architettura: un buon edificio deve rispondere esaustivamente ai problemi per risolvere i quali è stato costruito e quindi non può presentare carenze di natura tecnica, funzionale, distributiva, rappresentativa, compositiva. Nelle accademie, con un termine onnicomprensivo, si dice che l’edificio deve essere appropriato alla funzione svolta.

La tesi che vorrei sostenere è che ciò non solo è impossibile, ma è concettualmente errato. Se vogliamo che un edificio racconti al meglio la sua utopia, dobbiamo dare spazio alla sua retorica e qualche bugia dobbiamo fargliela dire. Bugie che aumentano (e non diminuiscono) quando ci troviamo davanti a un capolavoro. Pensiamo per esempio all’ideologia del rapporto simbiotico con la natura, come emerge dalla Casa sulla cascata di Wright. Una persona ragionevole non avrebbe mai costruito una casa su una umida e rumorosa cascata, non avrebbe portato gli sbalzi tanto avanti da determinare, in fase di disarmo dei solai, vistosi cedimenti, non avrebbe mai compresso le altezze di alcuni ambienti sotto i due metri. Sacrifici tutti che possono essere accettati e eventualmente apprezzati solo se si ha chiaro l’obiettivo di realizzare un’abitazione che rivoluzioni il nostro rapporto con la natura. Tanto eccezionale che oggi una casa del genere non sarebbe costruibile.

La storia dell’architettura contemporanea? Costellata di edifici oggi irrealizzabili

Così come non lo sarebbero buona parte delle costruzioni che hanno fatto la storia dell’architettura contemporanea; si pensi agli ostacoli normativi che dovette affrontare l’Unità d’abitazione (1947-52) di Le Corbusier per l’eccessiva profondità del corpo di fabbrica e la non rispondenza agli standard di illuminazione e aerazione richiesti. Nonché per le azzardate scelte formali e tipologiche. E, difatti, l’edificio fu ribattezzato Maison du Fada, che in francese vuol dire Casa del pazzo. Il problema, però, non deriva solo dall’ottusità delle norme e della burocrazia. Wright incontrò, per esempio, un’opposizione non minore anche da persone che avevano una eccellente preparazione artistica ed estetica. Mi riferisco, per esempio, alle continue polemiche con James Johnson Sweeney, il direttore del Guggenheim Museum. Sweeney gli rimproverava, e non a torto, la completa mancanza di cognizioni museografiche. Gli interpiani degli ambienti per esporre le opere erano troppo bassi per ospitare i quadri di grande formato, le pareti inclinate non erano idonee ad ospitare formati più piccoli e la luce, che veniva in faccia a chi guardava le opere, era un errore imperdonabile. Inoltre Sweeney avrebbe voluto il museo bianco che, invece, per Wright era un non colore. Alla fine e, per fortuna, Wright vinse quasi su tutto. La sua idea era talmente forte da rendere accettabili tutti gli errori, senza i quali non si sarebbe potuto pensare un museo dinamicamente così interessante.

Problemi non minori si registrarono durante la costruzione di casa Farnsworth (1945-51) di Mies van der Rohe. Vivere in una gabbia di vetro è entusiasmante ma richiede di rinunciare a molte cose, forse troppe. Per esempio l’armadio per i vestiti che fu inserito da Mies solo dopo le accorate proteste della committente. Chiunque visiti oggi quella casa capisce quanto sia rigida e “inarredabile”, tanto che Lord Peter Palumbo, che l’ha acquistata, ha dovuto mettere i ritratti dei figli nel bagno, forse l’unico posto disponibile per appendere qualcosa di personale. Potremmo continuare a lungo. Critiche non meno pesanti, per passare a opere più recenti, si sono registrate durante la costruzione di musei quali il Guggenheim di Bilbao (1991-97) di Frank O. Gehry e il MAXXI di Roma (1998-2010) di Zaha Hadid. Ricordo bene che alcuni qualificati commentatori avevano giurato che l’edificio non si sarebbe tenuto in piedi e che fosse inutilizzabile per tenervi le mostre.

L’adegamento allo standard non crea capolavori

Sarebbe semplicistico e ingenuo pensare che si tratti solo di aneddoti, alcuni divertenti. Il problema è, invece, congenito se non strutturale: i capolavori sono per loro natura non appropriati, traboccanti di errori o, se non volete parlare di errori, di scostamenti rispetto agli standard comunemente accettati. Illudersi di eliminarli, vuol dire non capire, non solo che il processo creativo non può avvenire senza rompere consuetudini e pratiche condivise, ma anche che un edificio rispondente alle aspettative è quasi inevitabilmente destinato alla banalità. La storia dell’architettura, invece di nascondere o ignorare con imbarazzo la strutturale diversità dell’opera d’arte rispetto all’edilizia corrente, dovrebbe evidenziarla, mettendola in luce, sia pure con ironia e senza cadere nella trappola della stranezza a ogni costo. È un atteggiamento questo che confonde il mezzo con il fine (obiettivo dell’arte non è la stranezza fine a sé stessa, ma l’ampliamento del nostro orizzonte).

Gli errori dell’utopia: un valore aggiunto nell’opera

Vi è inoltre un secondo aspetto. Non sempre gli errori sono forzature contro il senso pratico dei committenti. A volte l’errore deriva da sintesi impossibili che gli architetti non riescono a perseguire ma, pur tuttavia, mettono in scena. Errori che sono talmente affascinanti non solo da farsi perdonare ma da costituire motivo di ammirazione nei confronti dell’opera. È il caso, per esempio, del padiglione tedesco all’esposizione di Barcellona (1929), ideato da Mies van der Rohe (probabilmente insieme con Lilly Reich). Un edificio incantevole che suscitò l’ammirazione dello stesso Wright che, come è noto, era avarissimo di riconoscimenti nei confronti dei suoi colleghi. “Bello” disse, con straordinaria perfidia “peccato che ha i pilastrini”. Intendendo che il padiglione si sarebbe potuto sostenere solo sui setti e quindi i pilastrini erano di fatto inutili. L’osservazione, al di là della ridondanza strutturale, evidenziava una contraddizione formale. Nel padiglione convivono due logiche opposte: lo spazio omogeneo e classico dato dal regolare ritmo dei pilastrini cruciformi e quello neoplastico, dinamico dato dai piani che si muovono liberamente nello spazio. Una contraddizione questa che può essere osservata anche nella scelta di collocare la costruzione sopra un basamento templare ma il cui accesso avviene con una gradinata laterale, secondo una logica anticlassica. Se dovessimo giudicare il padiglione dal punto di vista della sintesi, il giudizio non potrebbe essere che negativo: un’opera pasticciata dove si sovrappongono due logiche incompatibili se non antagoniste. Eppure non ci vuole molto ad accorgersi che, proprio per tale incongruenza, è uno degli edifici più notevoli del Novecento.

Una contraddizione non di minor conto registriamo nella chiesa di Ronchamp (1950-55) di Le Corbusier dove sembra vigere la logica strutturale del muro ma invece la struttura è in pilastri di cemento armato. Pilastri che servono a sollevare il pesante tetto che, altrimenti, graverebbe sui muri, ma che non sempre riescono a inserirsi nel gioco, come testimonia l’infelice pilastro appena mascherato ubicato in esterno accanto al pulpito. Immaginare però una struttura meno ambigua toglierebbe e non aumenterebbe l’interesse per un’opera così riuscita.

Su questi temi, nonostante il celebre libro di Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, credo che si sia poco indagato o comunque, se lo si è fatto, lo si è fatto assumendo una posizione postmoderna, cioè forzando il tema della contraddizione e trasformando un tema filosofico, che è quello della impossibilità di generare sistemi coerenti, in un ennesimo formalismo, che è quello della evidenziazione a fini artistici di questo problema. Per tornare ai due precedenti esempi: Mies van der Rohe e lo stesso Le Corbusier non volevano essere contraddittori e postmoderni, semplicemente si sono trovati, come spesso si trovano i progettisti, davanti a una sintesi impossibile, tra aspetti di un dilemma di cui forse loro stessi non vedevano con chiarezza tutta la straordinaria portata.

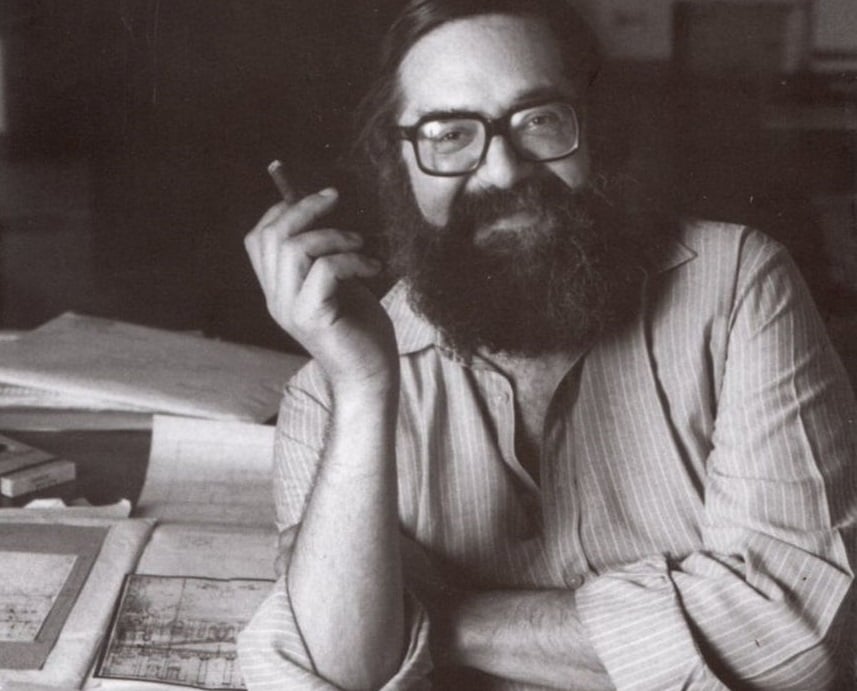

Luigi Prestinenza

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati