Verso il Padiglione Italia. Il caos pianificato di Marcello Maloberti

Marcello Maloberti è tra gli artisti selezionati da Bartolomeo Pietromarchi per il Padiglione Italia “Vice Versa”. Ed è lui che ha disegnato la prima copertina di Artribune Magazine. Ora ci racconta la sua opera e le sue aspettative sulla Biennale.

Ti aspettavi di essere chiamato alla Biennale? Come ti sei sentito quando hai ricevuto la notizia?

Ero felicissimo quando ho ricevuto la notizia, dentro di me ci speravo molto, in un certo senso è la conseguenza naturale del mio percorso e trovo che sia una circostanza felice che possa essere proprio la Biennale curata da Gioni e il Padiglione Italia di Pietromarchi, entrambi professionisti notevoli. Credo che non ci sarebbe potuta essere un’occasione migliore per partecipare: Bartolomeo ha ideato un progetto eccellente, senza contare che conosce molto bene il mio lavoro.

Le tue opere sono immagini che parlano, “concetti visibili”. Concettualizzare è un esercizio tanto difficile da fare quanto da recepire: che ruolo ha lo spettatore nella tua opera? Mi viene in mente Jean-Luc Godard, che diceva che per creare un’immagine occorrono due persone…

Il pubblico è il mio corpo collettivo. L’incontro con lo spettatore, l’incontro con “l’altro” per me avviene quasi sempre nella dimensione di un caos pianificato: voglio essere il regista di un film di cui non conosco ancora il finale. Mi piace pensare che il pubblico sia più un complice che un semplice artefice.

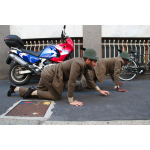

Marcello Maloberti, Blitz, 2012 – performance al MACRO, Roma

A volte è più esplicito, come in Ninnananna, in cui dormi nella camera da letto di de Chirico, a volte è più implicito, come in Marcello che arriva in treno o A Torino piove da Dio, in cui i ritratti degli immigrati sembrano dei moderni Antonello da Messina. Qual è il tuo rapporto con la tradizione?

Il legame con la tradizione è un punto importante nel mio lavoro. Per quello che riguarda la mia personale tradizione dell’arte, mi riferisco ai grandi maestri cui sono legato e le opere che mi hanno ossessionato: è un modo per capirli sempre meglio e per creare dei significati nuovi.

Mi piace poi lavorare soprattutto con le tradizioni che si trovano nelle strade e nel quotidiano: ogni luogo e comunità è circondata da storie e linguaggi unici. Quando porto in giro per il mondo Circus, ad esempio, la traccia è quasi sempre la stessa, ma le comunità con cui lavoro sanno creare sempre immagini diverse e particolarissime. Le tradizioni si costruiscono ogni giorno, in continuazione, con naturalezza.

A proposito di questi ritratti, ti concentri molto sui migranti (li chiamerei così, senza assumere un punto di vista: immigrati/emigrati). Lavorando sia a Milano che a New York, qual è la tua percezione, anche artistica, della loro condizione?

Quando queste persone “migranti” entrano nel lavoro, diventano i portatori di un particolare tipo di desiderio che è molto vicino all’esperienza dell’arte, quello di chi sa crearsi un mondo, e lo fa adattandosi, immaginando, progettando, e per farlo è proiettato sempre in uno spazio e un tempo che è altrove.

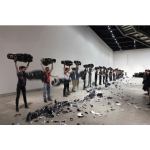

Marcello Maloberti, Circus, 2012 – installazione e performance, Vitry

La tua opera è fatta anche di immagini tratte dalla realtà banale della quotidianità, spesso dei quartieri più poveri e disagiati delle città. Tuttavia, le immagini sono spesso attraversate da una vena di felicità, di sottile poesia o di divertita evasione. In questo sembri stabilire un legame con Pasolini, ma anche Lars Von Trier e direi François Truffaut. Fino a che punto è giusta quest’analisi? E quanto il cinema ha influito su questo aspetto del tuo lavoro?

Hai citato tre dei registi che ho guardato con più attenzione. In particolare Pasolini, da cui ho assimilato il desiderio di sporcarmi con il reale, e Von Trier, che invece mi crea emozioni inaspettate… sai che quando ho visto Melancholia ho cambiato posto al cinema cinque volte? Spesso penso alle mie situazioni come ad ambienti cinematografici, sono come set in cui un film prende forma, e le scene si contaminano tra loro ripetutamente.

La vena di felicità cui ti riferisci è per me un’attitudine fondamentale, è una condizione dello spirito seria e allo stesso tempo sciocca, è il modo in cui si riesce a guardare al quotidiano con stupore.

Il tuo lavoro Tagadà rimanda a un concetto centrale per tutta la tua opera: la vertigine, che ti porta a “sprofondare sotto al mare e poi vedere la luce del cielo di sopra”. Le vertigini sono anche i cortocircuiti di senso che si trovano in certi tuoi lavori recenti (penso a Doppietta, ad esempio)? Questo ci consente vedere il mondo da un’angolazione diversa?

Sì, il cambio di prospettiva aiuta il nostro sguardo a essere sempre nuovo, ma è anche un modo per perdere il controllo. La perdita del controllo in generale è una dimensione che inserisco quasi sempre nel mi lavoro, quando faccio spaccare le tigri di ceramica ad esempio, quel suono spezza simbolicamente anche la distanza con lo spettatore, pochi minuti dopo il pubblico sta già calpestando i cocci, li frantuma, li ruba, li ammucchia, cerca di ricomporli, creando un paesaggio di azioni e performance ogni volta diverso, casuale, non seriale.

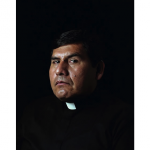

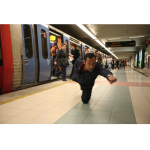

Marcello Maloberti, Marcello che arriva in treno, 2001

Con la mostra di Garutti al PAC si è parlato molto dell’artista-docente. Tu sei stato allievo di Luciano Fabro e oggi sei a tua volta insegnante. Come si coniugano la pratica artistica e l’insegnamento?

Una delle prime frasi di Fabro è che il lavoro nasce dal dialogo, io l’ho un po’ esasperato… tra un po’ parlo anche con il pasticciere del mio lavoro. Sono convinto che molte delle cose che si pensa di sapere non si capiscono davvero fino a quando non si trasmettono a qualcun altro. Quello che io cerco sempre di passare ai miei studenti sono l’ossessione e la curiosità, le due qualità per essere artisti, soprattutto oggi. Loro costruiscono giorno per giorno il loro linguaggio e si pongono gli stessi problemi che mi pongo anche io quando affronto un nuovo progetto. Uno scambio che arricchisce gli uni con gli altri. Da Fabro ho imparato proprio che è questo il tipo di relazione alla base dell’esperienza stessa dell’arte.

In Vice Versa sarai abbinato a Flavio Favelli. Che legami od opposizioni pensi possa stabilire la tua opera con la sua?

È la prima volta che il mio lavoro e quello di Flavio si confrontano così da vicino. Entrambi abbiamo un immaginario ricco e articolato; il suo forse più legato a una dimensione intima e personale, mentre il mio sguardo si rivolge più a luoghi collettivi come la strada, ai contesti urbani. Quello che ci accomuna è sicuramente l’innamoramento per gli oggetti… sarà interessante vedere il modo diverso in cui sappiamo entrambi farli parlare.

Marcello Maloberti, Kasalpusterlengo, 2006

In passato hai detto: “Chi dice che quando vai a una Biennale devi portare con te qualcosa? Puoi anche andare lì e portare via qualcosa”. La tua appropriazione nei confronti della realtà si spingerebbe anche a questo? Cosa possiamo aspettarci da te a Venezia?

Non mi ricordavo di averlo detto… Forse non lo sai, ma sono molto scaramantico: non posso anticiparti nulla.

Cosa ti aspetti dalla Biennale nel complesso?

Ho un buon presentimento per questa 55. Biennale: non conosco ancora tutti i progetti, ma alcuni sono davvero ad altissimo livello. E poi il cinque per me è un numero che porta sempre belle sorprese.

Giulio Dalvit

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati