L’uomo secondo Giuseppe Iannaccone. Parte II

Seconda puntata di un racconto intimo e personale nella storia dell'arte e di una collezione. Giuseppe Iannaccone si sbottona e ci svela cosa gli ha regalato l'arte e come essa possa cambiare la vita. E l'amore per Milano, con un sogno nel cassetto...

Come nasce la sua vocazione al collezionismo?

Potrei dire semplicemente che ho cominciato a collezionare quando ho avuto i primi soldi, che forse è la verità, perché l’arte prima non me la potevo permettere. Ricordo che quando ho cominciato ad avere una professione da solo e a guadagnare, dopo aver comprato l’appartamento dove vivevo con mia moglie e mio figlio mi sono detto: “Ho fatto il mio dovere. Adesso l’arte!”. C’è anche una ragione emotiva, legata a due fattori. Il primo è un ricordo di quando ho cominciato a fare la pratica legale da ragazzo nello studio di un avvocato che mi voleva molto bene. Purtroppo quando mi sono laureato, lui è morto, ho dovuto lasciare lo studio per lavorare da un’altra parte. Tuttavia la vedova mi aveva tenuto uno studiolo libero, con dentro dei quadri di un artista, Gonzaga si chiamava, che per me erano importanti perché mi ricordavano il calore di quegli anni meravigliosi che avevo vissuto. In seguito i nipoti della signora, dal momento che appartenevano loro, li portarono via e così mi rimase l’idea di ricomprarli. E l’ho fatto. Poi il mio gusto è cambiato, i quadri li ho regalati a mia sorella e sono partito per la mia strada, che lei conosce.

E il secondo fattore?

È forse la molla decisiva, legata al fatto che ho avuto la fortuna – sfortuna nella professione di cominciare a fare subito delle cose molto belle, difficili e importanti. Ma non avevo un maestro, né una preparazione progressiva. Quindi ero angosciato, sovrastato dall’importanza di questi incarichi. E stavo malissimo. Gli anni più brutti della mia vita, sono stati quelli. Mi sento anche in colpa, perché ricordo che portavo mio figlio ai giardini pubblici di Porta Venezia alla domenica e provavo respiro quando lui saliva sulla giostra e faceva un giro, così potevo pensare ai miei problemi di lavoro. Che era una mortificazione assoluta, ma la realtà è che pensavo sempre al lavoro. Con angoscia, come uno che deve scalare una montagna e ha paura di non farcela e forse non ce la fa. Pensavo anche di avere fatto degli errori. Insomma, era veramente brutta questa situazione e l’ho superata grazie all’arte.

Banksy, Bronze Rat, 2006 – collezione Iannaccone

E come?

Grazie a un amico che mi ha costretto a evadere ogni tanto, studiando sui libri di storia dell’arte. E poi ho cominciato a costruire questa collezione. Tanti mi dicono che servono soldi. Se anche fosse vero, sono soldi che mi aiutano a stare bene. Ho vissuto anni fantastici che mi hanno garantito una progressione nella professione inaspettata. Sono certo che devo tantissimo della mia affermazione professionale all’arte.

Lei la chiama “la sua stampella per l’anima”…

Sì… È certamente una fragilità. Ognuno ha le sue. Io ho deciso di confessarla dopo cinquant’anni perché prima mi sembrava una debolezza da non dire a nessuno…

Tornando alla collezione, come spiega la presenza importante di Ottone Rosai e Filippo De Pisis che sembrano un po’ degli outsider?

Non sono outsider della collezione, sono outsider rispetto ai gruppi postnovecentisti. La storia dell’arte ci insegna che questi gruppi, cioè quelli che non rispettavano i canoni ufficiali di Novecento erano la Scuola di Via Cavour, e quindi una parte della cosiddetta Scuola Romana, I Sei di Torino, i Chiaristi Lombardi e gli artisti di Corrente. Questi quattro gruppi avrei dovuto considerare in una collezione che vuole essere di espressionismo Postnovecentista o Antinovecentista. In tal senso, Ottone Rosai non avrebbe dovuto entrarci, perché ha fatto addirittura la prima mostra di Novecento italiano, quindi in perfetta ortodossia alla scuola di Sarfatti. Però secondo me era un errore dal punto di vista della natura dell’artista averlo collocato in quel contesto. Perché lui, a mio parere, non c’entra niente. È piuttosto un espressionista, insofferente ai canoni classici. Perciò non lo considero un artista aderente a Novecento, bensì un mio artista, che dice le cose che voglio sentire io nell’arte. È dunque un outsider rispetto ai quattro gruppi non rispetto alla collezione, in cui ha un ruolo decisivo.

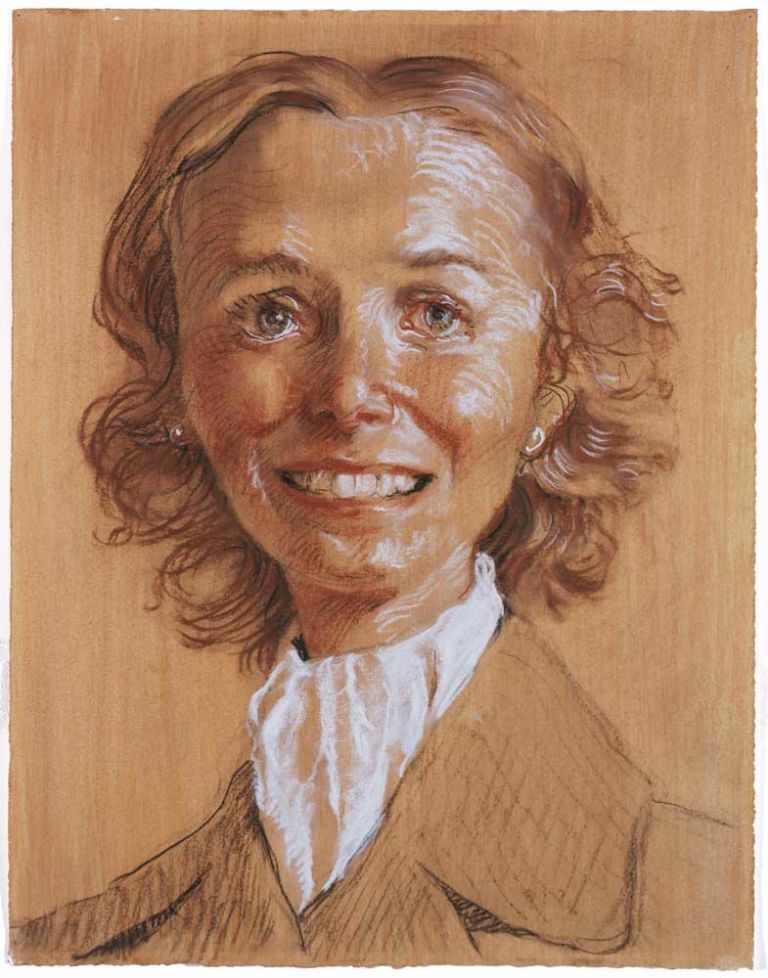

John Currin, Anita Joy, 2001 – collezione Iannaccone

E De Pisis?

Lo stesso ragionamento vale per De Pisis. Chi può dire che stava nei canoni di Novecento Italiano? Forse nelle prime opere, quelle dei primi anni ’20 o anni ’30… Tanto è vero che lei qui non trova quei lavori, forse commercialmente più importanti, ma che non trovano interesse nella mia collezione. Da me vede le opere sfilacciate, di quella pittura frammentaria di De Pisis degli Anni Quaranta… Un putto seduto su una poltrona è il racconto della sua omosessualità. Novecento Italiano non glie l’avrebbe mai consentito.

Un ruolo importante spetta, inoltre, al gruppo Corrente che nella collezione occupa un posto fondamentale, anche perché racconta la città di Milano, centrale nella sua personale biografia. Ci racconta questo legame a doppio filo tra lei, Milano e l’arte?

Ho cominciato la collezione dedicandomi all’arte di Corrente, perché non potevo che cominciare da Milano. Con questa città ho un legame fortissimo. Un po’ mi commuove. Lei si deve mettere nei panni di uno che è venuto dal sud, con dei genitori che lavoravano entrambi (mia madre era insegnante, mio padre un impiegato dello Stato) con grande senso di responsabilità, ma anche con una difficoltà caratteriale ad avere rapporti con il mondo esterno. La nostra era una vita esclusivamente in famiglia. Quindi sono arrivato a Milano senza conoscere nessuno e senza la prospettiva di conoscere nessuno. Mio padre fece la scelta di andare a vivere in una traversa di viale Fulvio Testi. Nel 1970 andare lì, con i prati intorno significava essere nella periferia più estrema di Milano. Ho pianto quando sono arrivato perché non sapevo quale sarebbe stato il mio futuro, con questa idea fissa in testa di fare l’avvocato… Ma in realtà, Milano mi ha accolto benissimo, mi ha dato tutto, non mi ha mai messo a disagio. Il minimo che possa fare è quanto sto facendo.

Francis Alys, Untitled (Study for Painting and Punishment), 2000-2003 – collezione Iannaccone

Non pensa a una mostra?

Mi piacerebbe un giorno che Milano mi desse la possibilità di raccontare questa collezione. Avrei avuto anche l’occasione di fare questa mostra fuori da qui. E non è che abbia snobbato queste occasioni. Fare una mostra, in un museo ad esempio, per un collezionista è sempre una gioia per definizione. Però la voglio fare a Milano. Se non posso farla qui, non credo che la farò.

Dove, ragionando per desideri?

Mi piacerebbero Palazzo Reale, il Museo del ‘900… Insomma, uno spazio che per Milano, dal punto di vista dei musei, sia il massimo.

Santa Nastro

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati