Noli me pingere. Un videoritratto di Alfonso Leto

In Sicilia, nel suo atelier domestico gremito di tele, colori, oggetti, frammenti di sacro e profano, Alfonso Leto porta avanti una ricerca originale e appassionata. Con questo film, Giampaolo Puleo e Dario Lo Vullo provano a catturarne il senso, l'intimità, la natura tecinca e concettuale

Noli me pingere è il titolo di una delle ultime personali di Alfonso Leto, siciliano dell’agrigentino, nato a Santo Stefano Quisquina nel 1956, tra le figure più singolari e interessanti della scena artistica isolana. Era il 2010 e il piccolo progetto presentato nella palermitana Zelle trovava in questa locuzione di biblica memoria tutto il senso di una provocazione non facilmente districabile. In principio era “Noli me tangere”: le parole di Gesù rivolte a Maria Maddalena di fronte al sepolcro furono tradotte con il più immediato “non mi toccare” o con il più concettuale “non trattenermi”. Ad ogni modo, si trattava della richiesta di un atto di fede, l’invito dolce e perenterio ad accettare la luce opaca della resurrezione: nessun corpo, nessuna presenza, nessuno spirito incarnato nel mondo. L’immagine di Cristo era adesso immagine di Dio, senza peso né destino terreno. Icona transitoria, votata alla sparizione e sottratta alla verifica certa.

Alfonso Leto, Santa Rosalia degli anarchici – olio/cartone alveolare e innesti di ascia stelle metalliche e gadget devozionale in sylver, 160 x 185 x 5 cm

Noli me pingere, nella trasposizione ironica di Leto, è quel “non mi dipingere” che conduce, probabilmente, a una condizione di negazione, di invisibilità, di sparizione dell’immagine pittorica, propria di un tempo presente che di simulacri trabocca e che dell’effimero ha fatto la propria vocazione. La carne della pittura, la materia del racconto, la ferocia del gesto in cui si radica l’idea, sono tutte cose che hanno rischiato, a più riprese, di venire meno: scomparire, nel risucchio cinico del ciclone mediatico, nel fuoco fatuo della pubblicità e della televisione, nella tirannia necessaria del concettuale, e infine nel delirio onnipotente dei falsi miti digitali, laddove tutto esiste e non esiste, e la soglia tra le due cose non è più motivo di stupore, né di confusione.

La pittura viene meno, con il suo carico di sangue e desiderio, con il suo tempo circolare, con la sua verità umanissima, tragicamente stesa tra il sacro ed il profano, la terra e il cielo, l’origine ed il fato, il peccato e la virtù, l’assoluto e l’immanente, il pathos e la ratio. Lurida, viva, trasgressiva. Rivoluzionaria, più spesso di quanto ci si immagini.

Non dipingermi: pare quasi la realtà, a chiederlo. Quella del mondo o quella dell’arte stessa. Ma è un’invocazione o una provocazione? Una resa o un salto oltre l’ostacolo? Una preghiera o una burla? Questa linea sottile, questo universo di soglie, di sgambetti, di insolenti trasposizioni, di metafore buffe, di calembour, di citazioni e di esplorazioni intellettuali… Tutto questo è il “modus pingendi” di Alfonso Leto. Il suo modo di dipingere, di pensare la pittura e di intrecciarla alla scultura, di immaginare l’arte e di farne a un tempo oggetto, pensiero, rituale. Indisciplinatamente.

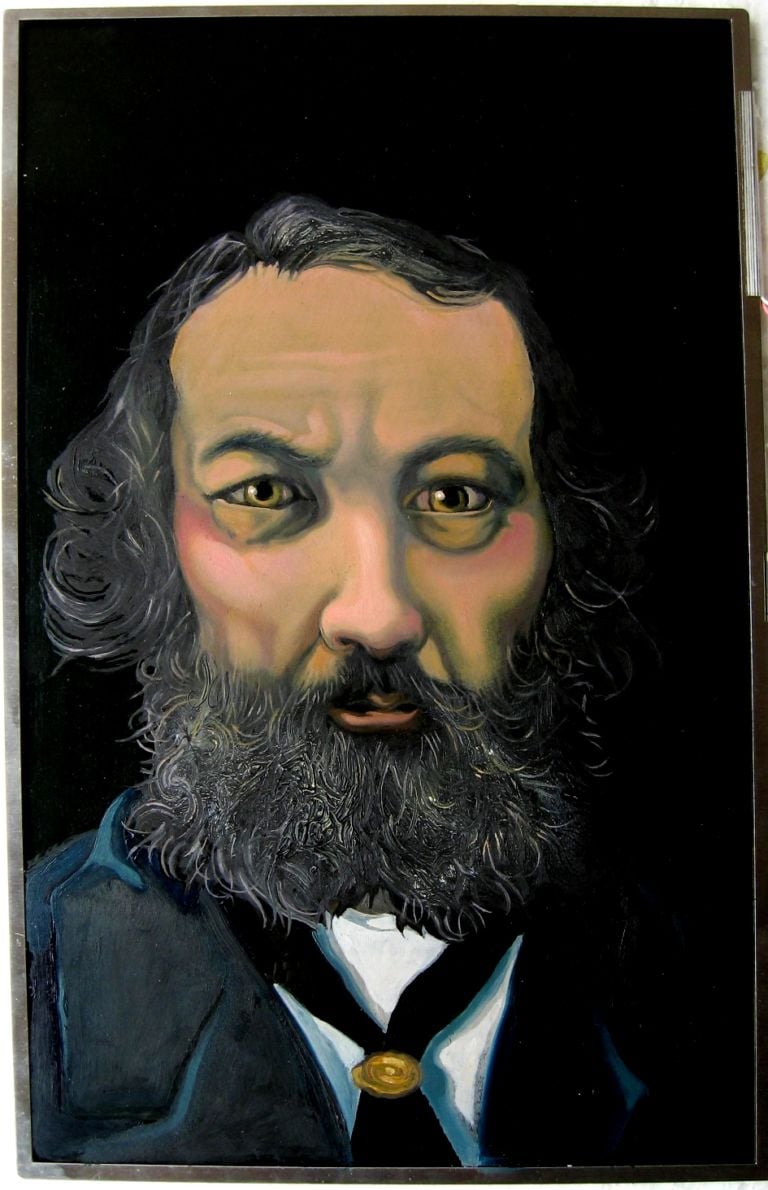

Alfonso Leto, Anciène Regime, olio su tavola, 2008, 115 x 113 cm

E si chiama proprio Noli me pingere il bel documentario girato da Giampaolo Puleo e Dario Lo Vullo, due talentuosi, giovanissimi film maker, anch’essi quisquinesi, che al maestro hanno dedicato un videoritratto intenso, fatto delle sue parole, delle sue peregrinazioni tra Antonello, Pollock e Tarkovskij, dei suoi gesti di ogni giorno, coi pastelli tra le mani e uno studio gremito di tele, reliquie, pennelli, oggetti trovati.

Leto, uno di quegli artisti che sono anche – e forse prima di tutto – intellettuali, si racconta in queste immagini, lasciando scorrere tutta la sua passione creativa e in qualche modo politica. Un discorso, quello portato avanti in oltre trent’anni di lavoro, che non prescinde dal sociale, dalla lettura degli eventi contemporanei, avvicinando l’immaginazione all’esegesi del mondo: il suo piccolo territorio di tradizioni, di paesaggi, di linguaggi locali, convive con l’orizzonte globale, scandito da economie impazzite, confini crollati, asfissie consumistiche, baldorie mediatiche, conflitti e naufragi, idolatrie vecchie e nuove, bagliori postmoderni e cadute liminali, cercando etiche ed estetiche del domani.

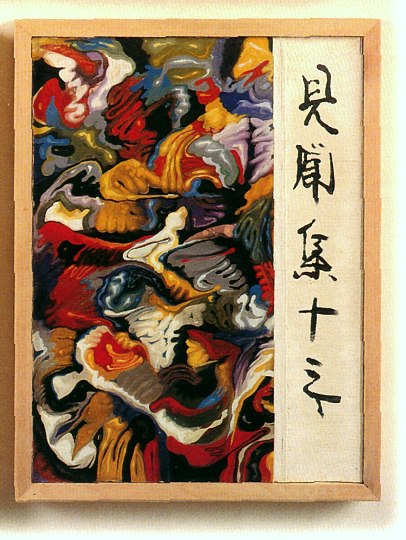

Alfonso Leto, Gotico fiorito, olio su tela

Spesso influenzato dall’immaginario religioso, come pure dai grandi personaggi della cultura e della storia politica, e poi dalle cose qualunque del quotidiano, Alfonso Leto tramuta il kitsch in poesia, spinge l’ironia quasi fino allo sberleffo, raccatta memorie epiche e frammenti di misticismo, per poi mischiare il tutto col banale, il residuo, la plastica e il colore, in un pastiche ambiguamente allegro. Ne viene fuori un caleidoscopio di provocazioni, di doppi sensi, di innocue blasfemie, di evocazioni storiche, di assemblaggi irriverenti, di icone fuori posto, di nostalgie e decorazioni naïf. Una maniera d’essere pop, attingendo da filosofia, letteratura, testi sacri, cinema, cultura televisiva, cronaca.

Alfonso Leto, Monogramma, 2007, rovi intrecciati

Artista sui generis, Alfonso Leto. Romantico come un corteo di piazza, come una sorgente d’acqua sottratta ai furfanti del potere, come chi insegna a scuola la fatica e la letizia dell’arte contemporanea, come un disegno infantile in punta di matita, come una corona di spine che svela il sogno e il segno di un’invincibile anarchia. Esprit poetico, polemico, ironico, in qualche modo melanconico, senza mai tradire l’azione in nome della contemplazione, né viceversa.

Un artista ai margini, tanto stimato e rispettato, quanto schivo e poco allineato. Uno per i fatti suoi. Uno che difende le bellezze dei suoi luoghi, contro l’indifferenza e la speculazione, mentre difende la pittura dalla sparizione, dalla debole new wave e dalle buone maniere. Restando quello che è, ma senza scordarsi di guardarsi intorno, in cerca di un linguaggio a misura delle cose. Quelle sopravvissute e quelle che verranno, tra un’immagine profana e una memoria sacra.

Helga Marsala

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati