Nati sotto Saturno. Intervista a Giuseppe Rotunno

Era conteso da Fellini, Visconti e De Sica. Ha illuminato i più grandi capolavori del nostro cinema e restaurato sapientemente molti di essi. Ha firmato il primo film italiano in CinemaScope. Ha rischiarato le attrici più belle del mondo, dalla Gardner alla Valli, dalla Dietrich alla Loren. E ora, a 90 anni, continua a insegnare ai giovani del Centro Sperimentale di Cinematografia. Incontro col più grande direttore della fotografia del cinema italiano (e non solo).

Di una gentilezza e di una modestia disarmanti, il Giuseppe Rotunno (Roma, 1923) ti accoglie nel suo ufficio al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ogni giorno arriva alle 7.30 per prepararsi a un’intensa mattinata di lezioni con gli allievi del corso che dirige. Non si sa davvero da dove incominciare, cosa scegliere di chiedere a quest’uomo mite e disponibile, chiamato affettuosamente Peppino da quei registi alle cui idee ha dato corpo e luce, creando centinaia di figure in movimento entrate a far parte della nostra cultura e del nostro immaginario: la bellezza sensuale di Angelica e Tancredi nel Gattopardo (1963), la Gradisca vestita di rosso e il passaggio del Rex in Amarcord (1973), la Torino di fine Ottocento de I compagni (1963), la notturna e fiabesca Livorno de Le notti bianche (1957), l’epopea milanese dei turbolenti Parondi in Rocco e i suoi fratelli (1960), lo spogliarello della Loren e l’ululato di Mastroianni in Ieri, oggi, domani (1963), il tragico bianco e nero de La grande guerra (1959)…

Com’è iniziata l’esperienza qui alla Scuola di Cinema?

Sono arrivato al Centro Sperimentale quando è arrivata come commissario la Wertmüller [nel 1988, N.d.R.], che ha chiamato me, Piero Tosi e altri. Sono venuto a fare un incontro con i ragazzi quando la Scuola era occupata e poi ho avuto il compito di ricostruirla nella parte tecnica. E abbiamo rimesso a posto tutto quello che c’era. Come insegnamento è stato enorme, non si trova da nessuna altra parte.

Ha ancora entusiasmo, dopo tanti anni, a insegnare?

La crisi che c’è, generale, è anche una crisi economica nel cinema, quindi si fa fatica a lavorare oggi. Mi dispiace quello che vedo fare, la sofferenza che c’è per fare un lavoro.

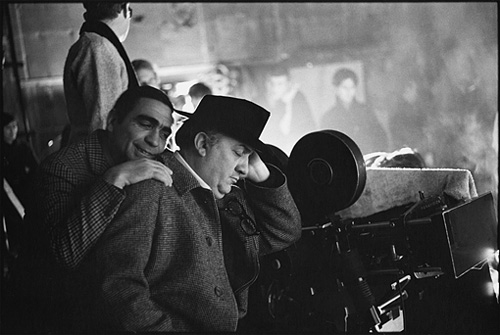

Giuseppe Rotunno e Luchino Visconti sul set de Il Gattopardo (1963)

Eppure, entrare nel cinema non era nei suoi sogni. Come vi è arrivato?

Quando è morto mio padre, andavo alle scuola superiore, ho dovuto lasciare perché la famiglia era numerosa. C’era la guerra e io ero l’unico figlio maschio rimasto a casa, per cui sono dovuto andare a lavorare. Un conoscente mi ha mandato a Cinecittà. Mentre ero in fila per entrare nel reparto elettricisti, passarono due o tre miei coetanei che si lamentavano di un certo Bragaglia [Arturo, N.d.R.], che aveva uno studio fotografico. Sentendo che per ragioni di carattere non ci andava nessuno, allora sono andato io. Sono andato da lui, ho fatto amicizia, mi ha preso a ben volere come un padre. A fine settimana mi dava una Leica, io facevo le fotografie per conto mio e il lunedì, quando tornavo allo studio, le sviluppavo e le stampavo, insomma ho cominciato a fare il fotografo.

Lo studio fotografico era affiancato allo studio operatori, cioè i direttori della fotografia, un altro reparto che aveva un altro capo. Siccome Bragaglia mi prese a ben volere, parlò col direttore dell’altro reparto e mi consigliò di andare lì e infatti mi trasferirono, al reparto operatori, dove per il primo lavoro mi consegnavano le cineprese che noleggiavano e seguivo il film. Ero il consegnatario della cinepresa e così via; poi ho cominciato a fare i fuochi, a stare in macchina… ho fatto un percorso lunghissimo ma molto bello, perché era vedere un lavoro che non conoscevo.

E poi ha conosciuto il famoso Aldò (Aldo Graziati), il direttore della fotografia del Neorealismo.

Sì, io all’inizio sapevo più di lui, perché lui era un fotografo e io ero già esperto nel campo. Abbiamo fatto amicizia, mi prese a lavorare e ho fatto con lui parecchi film. Poi morì durante le riprese di Senso; io stavo a Roma per parlare con De Sica, perché dovevano cominciare insieme un film, L’oro di Napoli. E lui ha avuto un incidente ed è morto, e non l’ho visto più.

Pochi mesi dopo la tragica morte di Aldò, ha lavorato al suo primo film come direttore della fotografia, Pane amore e… (1955). Come ricorda la lavorazione e il ruolo di De Sica?

De Sica era l’attore principale e il supervisore della regia, perché il giovane regista, Dino Risi, era al primo film. Quindi dirigevano insieme e io mi son trovato bene con loro. Le mie difficoltà erano dovute al fatto che era il primo film in CinemaScope che si faceva in Italia. Il CinemaScope ha una lente anamorfica che allunga il fuoco di ogni film, cioè ci vogliono degli spazi grandi per inquadrare, è fatta apposta per quello e noi giravamo in case piccole, quindi mettere a fuoco una cosa vicina alla macchina o una un po’ più lontana, o il panorama fuori dalla finestra, era una fatica enorme. Comunque, siamo venuti fuori bene.

Giuseppe Rotunno e Federico Fellini sul set del Satyricon (1969) in una foto di Mary Ellen Mark

Può descrivere la differenza di rapporti con De Sica, Visconti e Fellini?

I rapporti di un direttore della fotografia con un regista devono essere ottimi. De Sica era prima di tutto un grande attore, quindi interpretava tutti i personaggi di quelli con cui doveva lavorare, mostrava come fare, anche esagerando. Visconti anche amava moltissimo approfondire le recitazioni, aveva molte pretese con gli attori. Fellini apparentemente non aveva pretese come loro due ma poi le otteneva in un altro modo, magari urlando, strillando, giocando. Erano caratteri diversi. Mi son trovato bene con tutti, non avrei potuto lavorare se non avessi avuto un carattere che richiedeva la mia attenzione su quello che il regista faceva. Quello che diceva il regista era molto importante per me. Anche con Monicelli ho avuto un fraterno lavoro, eravamo una persona sola, divisa in due per comodità di lavoro.

Quanto importanti sono stati i riferimenti iconografici e figurativi per il suo lavoro?

Quasi tutti i registi fanno riferimento alla pittura per capire il passato dal punto di vista figurativo. E Visconti era uno di quelli. Si partiva magari tutti insieme per andare a vedere una tale esposizione di pittura di quell’epoca da ricreare nel film. Si facevano piccoli viaggi per questo. Addirittura in Sicilia, con Visconti, durante il Gattopardo, quando si andava a lavorare insieme con la stessa macchina, al ritorno dal lavoro ci si fermava presso le botteghe di antiquariato per annusare l’epoca, per vedere i mobili, un disegno, un quadro, cioè si respirava l’epoca del film. Ogni film dipendeva dall’ambientazione.

Anche con Fellini prima di cominciare un film accadeva questo. Ad esempio, per Amarcord siamo partiti per Rimini e lì mi ha fatto conoscere tutti i suoi parenti di allora, tutti i personaggi che sono nel film. Mi ha messo dentro alla sua vita di gioventù che io non avevo fatto.

Uno dei film in cui è davvero fondamentale il lavoro sulle luci e sulle ombre è Il Casanova di Federico Fellini (1976).

Ti posso dire che il Casanova era uno dei due film che Federico amava di più. Non diceva mai che gli piacevano di più, allora diceva: “Secondo me sono i due più compiuti, ‘Casanova’ e ‘Satyricon’”, per dire che gli erano riusciti meglio.

Giuseppe Rotunno sul set de La città delle donne (Federico Fellini, 1980)

E con i registi americani (Kramer, Huston, Zinnemann, Altman, Fosse, Pollack, Nichols) come si è trovato?

Il primo con cui ho lavorato è stato Stanley Kramer, per On the beach: un film sul dopoguerra atomico, girato in Australia, per cui eravamo tutti e due “a scuola” perché dovevamo immaginare questo futuro con le angosce, la natura un po’ spenta. E pensare che girammo a dicembre, lì in piena estate con la natura rigogliosa [ride, N.d.R.] abbiamo sbagliato stagione! Mi sono sempre trovato bene, anche coi registi italiani. Si può litigare come si può litigare con un fratello, un parente, ma poi passa. Anche con Fellini ho avuto piccoli scontri, anche con Visconti. Si diventa uno solo. Soltanto che uno ha il cervello diretto alla recitazione e l’altro all’immagine, ecco.

Sua è la fotografia di Non ci resta che piangere (1984), diretto da Benigni e Troisi: chi era, tra i due, il più attento al lato tecnico, il più interessato agli aspetti registici?

Si alternavano con noi nel parlare, veniva uno, poi andava, e veniva un altro. Si alternavano con una grande naturalezza. Se c’è stata una gara, era a chi faceva meglio, a chi recitava meglio.

Come ricorda il rapporto con Mastroianni, l’attore al quale è stato più legato e con cui ha girato tanti film?

Con lui ho avuto un rapporto luminoso e senza ombre. Credo che con questo riesco a dire tutto. Durante le riprese c’erano degli sguardi tra me e lui, c’intendevamo subito, si collaborava anche da lontano.

Chi è stata l’attrice più bella che ha illuminato?

Beh, ma la bellezza, sai, è una cosa così vasta, perché può essere brutta una donna ma recitare bene e interpretare un personaggio e diventare bellissima. Tra quelle famose: Ava Gardner, Marlene Dietrich, la Loren, tante, erano talmente belle… Ma non è solo la bellezza, sono i significati che esprimono… Mi ricordo un’attrice americana, molto bella, molto brava; io ero abituato a seguire quando fanno i trucchi, allora mi sono avvicinato per vedere e lei mi ha detto incazzata: “It’s not your business!”. E mi ha cacciato via.

Marcello Mastroianni in Le notti bianche (Luchino Visconti, 1957)

E chi era? Michelle Pfeiffer in Wolf?

Mi pare di sì. Come hai fatto a indovinare? Poi cominciamo a lavorare, e alle prime proiezioni, all’uscita mi ha dato un bacio in bocca da svenire! Non mi ha detto niente, mi ha perdonato la brutta cosa che era successa [ride, N.d.R.].

Negli ultimi anni lei ha diretto i lavori di restauro di molte pellicole del nostro cinema. Continua a farlo?

No, non più, ci vuole il permesso del proprietario, del produttore, e i soldi, perché costa “rifabbricare” un film. Negli ultimi anni ne ho fatti tanti, solo di Visconti sette, otto: un progetto che feci io, il Progetto Visconti, dal suo primo film in poi li ho ripresi tutti.

Quanto della propria creatività si può adoperare nel restauro?

Non si deve cambiare la qualità fotografica, si può migliorare se è possibile, se è brutta, se è rovinata, se è sbiadita, ma non si può cambiare. La fotografia si può fare solo in diretta quando giri, poi dopo si può cambiare stampando con più luce o meno luce, ma i contrasti, i valori fotografici veri rimangono.

Continua a fare fotografie? E che soggetti preferisce?

Sì, in passato ho fatto anche delle esposizioni. Non ho soggetti in particolare, dipende da quello che incontro.

Quali sono i suo fotografi preferiti? E i direttori della fotografia cinematografici prediletti?

Tra i fotografi, Wayne Miller e Mary Ellen Mark. Tra i direttori della fotografia, molti, non posso fare nomi perché sono tanti.

Alain Delon e Claudia Cardinale ne Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)

Quali sono oggi i migliori direttori della fotografia in Italia?

Sono molti, sono giganteschi, perché le produzioni oggi sono difficili, si fa col minimo delle cose. Quindi per me sono tutti bravi, non posso dire quale, direi il film. Dipende anche dal film che permette una luce piuttosto che un’altra.

Qual è il suo capolavoro? La scena o l’inquadratura migliore della sua carriera?

Non ho un’inquadratura. Ho sempre pensato che quello che stavo facendo aveva un valore per quel film, per quella storia, per quell’attore, per quella scenografia, per quel regista, perché siamo in tanti a collaborare. Sono soddisfatto moltissimo del mio comportamento, più che della mia fotografia.

Lei si considera un artista o un tecnico-artigiano, come intendeva Monicelli il lavoro nel cinema?

Sì, anche Fellini lo diceva. Io ho sempre pensato che siamo tutti dei grandi artigiani, tutti: il regista, il direttore della fotografia… Ognuno nel suo campo è un grande artigiano, come un sarto che con un pezzo di stoffa fa un vestito su misura al cliente.

E invece l’artista chi è secondo lei?

Questo è difficile dirlo. L’artista è quello che crea dal nulla qualche cosa, così in generale è quello che si pensa. È uno che ha una parte di arte che viene fuori naturalmente.

Giulio Brevetti

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati