Dal carcere ad una mostra allo Spazio Oberdan: le detenute dell’I.C.A.M. di Milano protagoniste del progetto di arte relazionale di Paola Michela Mineo

Incontrare Paola Michela Mineo è un po’ come leggere Jack London. Ogni sua parola trasmette l’articolata complessità della costruzione di un rapporto per sua natura ispido e difficile; la tensione di cui si carica un istante, la lunghezza spropositata di tutti i millimetri conquistati nell’avvicinamento tra l’una e le altre, in un corteggiamento di straordinaria […]

Incontrare Paola Michela Mineo è un po’ come leggere Jack London. Ogni sua parola trasmette l’articolata complessità della costruzione di un rapporto per sua natura ispido e difficile; la tensione di cui si carica un istante, la lunghezza spropositata di tutti i millimetri conquistati nell’avvicinamento tra l’una e le altre, in un corteggiamento di straordinaria delicatezza. Non sono donne come tutte le altre quelle che Paola ha conosciuto all’I.C.A.M. di Milano, unica realtà detentiva italiana – la prima in Europa – che permette alle recluse con figli di età compresa tra i tre e i sei anni di simulare, insieme a loro, una condizione di vita il più possibile prossima alla normalità. Un carcere speciale, insomma: ma pur sempre un carcere. Dove l’intera gamma delle emozioni risulta amplificata fino allo stordimento, quasi producesse onde che rimbalzando sui muri saturano lo spazio. Non è stato facile proporre un progetto di arte relazionale all’interno di una realtà tanto complessa; non è stato facile portarlo a compimento lungo un tragitto durato quasi tre anni: facile, anzi facilissimo, valutarne i risultati, oggi esposti allo Spazio Oberdan.

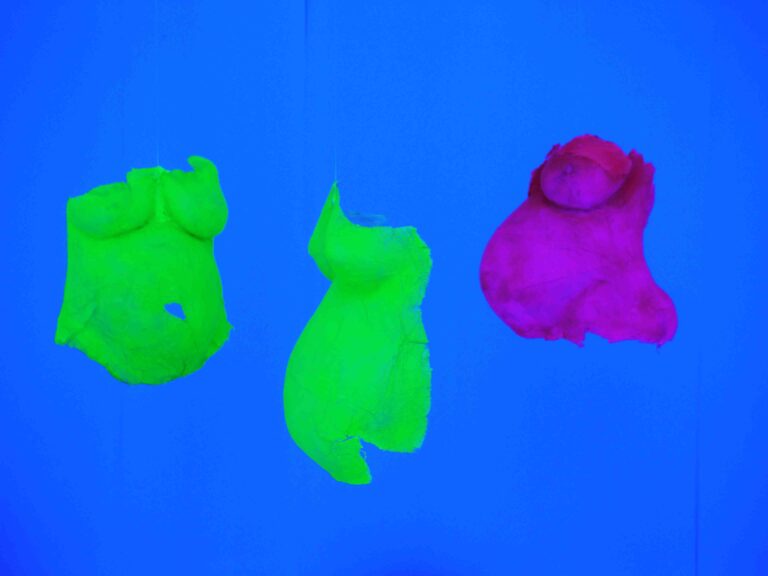

Le detenute partecipano alle azioni performative proposte dall’artista, si fanno ingabbiare da maschere di gesso dalle quali escono con la disperazione di danze ancestrali; raccontano e si fanno riprendere, registrare, fotografare.

“Molte delle ragazze recluse sono di origine rom, tutte con un basso grado di istruzione e una conoscenza imperfetta dell’italiano” spiega Marianna Grimaldi, coordinatore socio-pedagogico dell’I.C.A.M., “per cui è spesso difficile anche solo parlare con loro. Il progetto di Paola ha sfatato il tabù del contatto fisico, così forte nella loro cultura, e ha così creato una insospettabile facilità di comunicazione”. La carezza, la stretta di mani, il fugace sfioramento diventano facilitatori relazionali, nuovi codici di un linguaggio non verbale che crea – sembra ironico usare questa parola riferita al mondo del carcere: ma non ce n’è una migliore – complicità. Quella stessa complicità che è il risultato più forte e duraturo di un’esperienza non a caso invitata diventare format, ad entrare in nuove carceri e nuovi contesti dove è drammatico il rischio della emarginazione sociale.

– Francesco Sala

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati