Mercoledì Italo/Americano#4: l’attualità di Duchamp e il ruolo dell’artista

Proseguono i brevi ragionamenti/corrispondenze di Alessandro Facente con commento di Giacinto Di Pietrantonio. Prodotti durante la permanenza del curatore a New York, questi scritti sono parte delle discussioni settimanali delle lezioni dei Corsi di Giacinto Di Pietrantonio per l’Accademia di Brera.

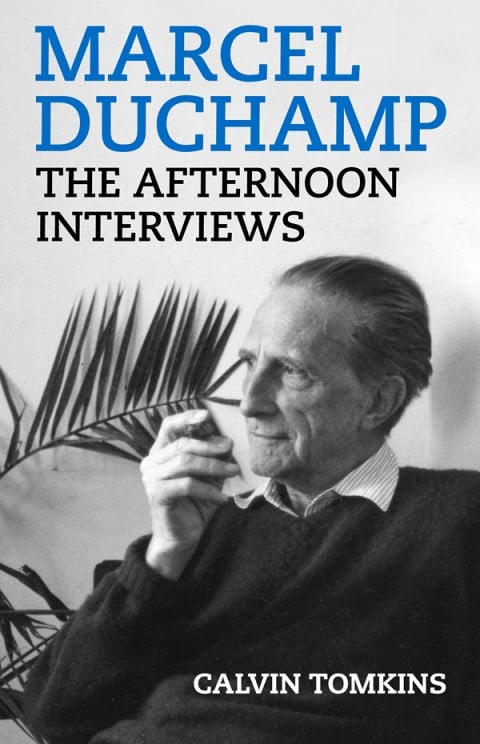

“The artist doesn’t count. He does not count…”. È una delle tante tuonate che Marcel Duchamp lancia in risposta alle domande di Calvin Tomkins (critico d’arte e autore americano per il The New Yorker) durante una delle lunghe e ripetute conversazioni che i due ebbero nel corso del 1964, all’interno di quello che all’epoca era l’appartamento di Duchamp nel West Village, oggi raccolte nel volume The Afternoon Interviews.

Uscito nella primavera del 2013, il testo si divora nel corso di qualche ora. Il tipico libretto che infili in tasca e tiri nuovamente fuori nel tubo – come direbbero a Londra – per una rapida sbirciata tra una fermata e l’altra. L’ho comprato in una di quelle librerie che a New York sono considerate la Mecca della lettura: quattro livelli, uno su l’altro, dove coesistono tutte le culture e discipline possibili. Strand Book Store all’828 di Broadway, il millefoglie del sapere, una libreria che Benjamin Bass apre a pochi passi dalla celebre Union Square nel 1927.

Si tratta di una lettura che mi incuriosisce perché mette a fuoco la costruzione di pensiero sull’opera d’arte, un pensiero che si fonda sull’analisi di intuizioni, visioni e opinioni condivise e dibattute tra professionisti che si studiano reciprocamente da i vari punti di vista dei differenti ruoli che ricoprono. Un libro, quindi, che mantiene viva quella sana tradizione che ha l’abitudine di serrare insieme la critica alla produzione dell’arte, affinché l’una diventi per l’altra il documento testimoniale da consegnare al pubblico, che altro non è se non quella “society” che, aggiunge Duchamp, “…takes what it wants”.

L’artista dunque non conta. A contare è la società. Ma prima ancora, stando alle opinioni del maestro del ready made, conta fare un’opera “that is alive”, cioè che sopravviva nella sua dimensione argomentativa. Sopravviva, insomma, nel tempo e mantenga il più possibile la direzione che l’artista ha per essa espresso.

La difficoltà starebbe proprio in questo. Dopo la sua morte, dopo cinquanta anni dice Duchamp (cioè il tempo che una nuova generazione si crei) l’opera torna indietro in quello che lui definisce il purgatorio della storia dell’arte, il luogo dove la si ridiscute non per come l’artista l’ha pensata o fatta, ma per come ora la società la vede, applicando l’ulteriore filtro della sua interpretazione. Anche diametralmente opposta rispetto al suo senso originario. Questo nella migliore delle ipotesi, perché, a metà del libro, il Nostro incalza mettendo in chiaro il ruolo che assume l’osservatore che, allo stato di fatto, è colui che fa il quadro, “and without that, the painting would disappear in an attic“.

Sì, proprio un’altra tuonata, a cui Tomkins risponde come chiunque altro farebbe di fronte a tanta imperturbabilità: “In other words, the artist should not consider himself a supreme being”.

La peggiore delle ipotesi sembra dunque il dimenticatoio, o l’inferno – seguendo la metafora – a meno che l’artista produca qualcosa di meraviglioso e che passi, sfondandolo, per il livello retinico dell’osservatore: “don’t say that the artist is a great thinker because he produces it. The artist produces nothing until the onlooker has said ‘You have produced something marvelous“.

Un argomento di cruciale importanza se rapportato al presente. Rapportato, cioè, a un momento in cui il mercato nel sistema del contemporaneo ha il suo ruolo nell’intricato gioco delle apparizioni o sparizioni. Lo scenario si complica con il denaro, una faccenda che prima riguardava solo l’occhio. È lecito quindi domandarsi, e farlo proprio a cinquant’anni suonati dalle conversazioni che i due ebbero in quell’anno, cosa sia cambiato nella produzione dell’arte e se la critica sia ancora sua stretta alleata; se sia capace di traghettarla sulla strada dei cinquant’anni e se i nostri artisti stiano contribuendo producendo qualcosa di così incredibile da sfondare le retine delle generazioni successive e riempirle di meraviglia. Più che lecito domandarselo. E farlo oggi, in un momento in cui è già un’impresa raggiungere la generazione più vicina, quella contemporanea, e rispetto alla quale, come il soldato cantato da Bruce Springsteen (di ritorno dal Vietnam, rifiutato dalla raffineria e dimenticato dallo Stato) già allo scadere dei dieci anni la terra sembra bruciata: “In ten years burning down the road. Nowhere to run ain’t got nowhere to go”.

Alessandro Facente

Eterna domanda del quando e del quanto, del perché e del per come. Domanda eternamente senza risposta e proprio per questo sempre attuale. Quando è arte? Quanto è arte? È arte quando l’artista decide che lo sia, o quando l’altro decide che lo è.

L’arte cos’è? L’artista chi è?

L’artista è Duchamp che sembra rinnegare il suo tributo concettuale, dicendo che la sua pensata, l’idea, non è niente se non trova conferma nell’altro, anzi negli altri, nell’osservatore. Ma così facendo continua nella decostruzione della figura dell’artista del potere “magico” di nominare qualunque cosa, facendola diventare arte. Con essa Duchamp ci dice che l’artista è inutile e che la decisione finale spetta agli altri. Si badi bene: egli non dice che sono gli altri a fare l’opera d’arte, ma solo a decidere se quanto proposto dall’artista è o meno un’opera d’arte. Che è cosa diversa da chi sostiene che sono gli altri a fare l’arte, mentre ne decidono solo la durata. Ciò è interessante ancor più oggi, quando la validità di una mostra che è fatta di opere d’arte si decide in base al numero di visitatori, come un giornale dal numero dei lettori, o un programma televisivo da quello degli spettatori. Audience, Auditel; il preveggente Duchamp dunque lo era anche in questo, perché è ovvio che l’Occidente, entrando nella fase della crisi dei valori e delle certezze, entrava anche nella crisi di decisione di cos’è e quand’è un’opera d’arte e benché fossimo agli inizi ci si accorge che se per governare ci vuole consenso, questo vale anche per tutto il resto. Non è un caso che questa questione dell’osservatore, degli altri che decidono, diventa un punto cruciale a partire dal Ventesimo secolo. quando l’indipendenza dell’arte acquista la dipendenza dall’altro. Ma l’altro chi è? L’altro non è uno, ma sono gli altri, la moltitudine a corpo unico del pubblico di cui, come accenna Facente, fa parte anche il mercato, che ha preso gran parte del potere decisionale nella costruzione del valore dell’arte, una questione aperta e che non è stata ancora metabolizzata.

Tuttavia, tutto questo è parte di un processo storico nel quale la società è passata dall’essere popolo ad essere cittadino, fino a diventare pubblico. Vale a dire che siamo passati dall’essere popolo di Dio o di qualche divinità a cittadini con la Rivoluzione illuminista Francese, tornati popolo in epoca marxista e massa in quella capitalistica. E alla fine della storia siamo finiti ad essere pubblico. Si tratta di quel pubblico che decide delle sorti di un’opera, una mostra, un giornale, un telegiornale, un film. Insomma che da valore all’arte, come alla vita.

Giacinto Di Pietrantonio

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati