Dialoghi di Estetica. Parola ad Alejandro Jodorowsky

I “Dialoghi di Estetica” hanno una marcata impronta filosofica, ormai lo sapete bene. Ma ciò non significa che debbano ragionare in termini tecnici e soltanto con docenti universitari. Quindici giorni fa, ad esempio, c’era Ugo Nespolo. Oggi, un personaggio inclassificabile, e perciò ancor più interessante: Alejandro Jodorowsky.

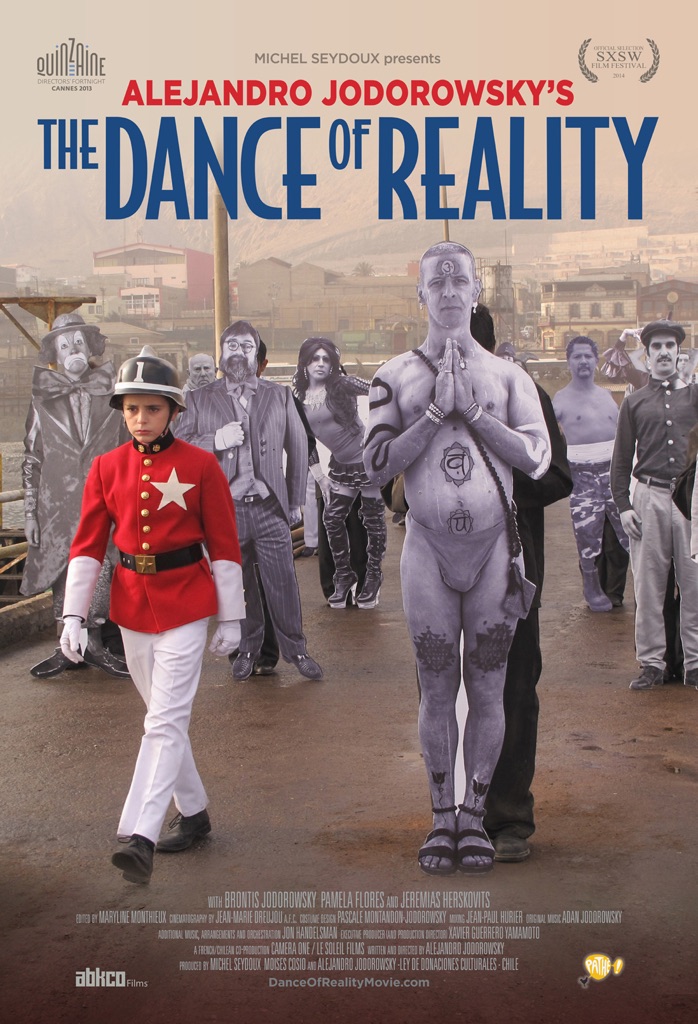

Lo scorso 25 ottobre ho avuto l’enorme fortuna di accompagnare Alejandro Jodorowsky (Tocopilla, 1929) da Parigi a Bari, prima tappa di un tour che l’ha impegnato nella presentazione del suo ultimo film in Italia. La Danza de la Realidad, questo il titolo, arriva dopo ventitré anni di lontananza dalla macchina da presa e ha il primato di essere l’unico film esplicitamente autobiografico del regista, poeta e scrittore cileno. Entrambi sarebbero stati ottimi motivi per consacrare un intero Dialogo alle circostanze di realizzazione del film, alla sua poetica, alle differenze con pellicole cult come El Topo (1970), The Holy Mountain (1973) o Santa Sangre (1989). Nondimeno, l’occasione era troppo ghiotta perché si trascurasse l’universo poliedrico di immagini, parole, formule, storie, teorie e terapie che compongono la vita e l’opera di Alejandro Jodorowsky, facendone a un tempo un unicum artistico e un vero e proprio oggetto di culto.

Il Dialogo che segue è da considerarsi “atipico” per almeno tre ragioni. Anzitutto, parlare d’arte e di estetica con Alejandro Jodorowsky comporta uno sforzo (e un piacere) poetico, più che strettamente filosofico o teorico: difficile dire se siano gli aneddoti di una vita, la vivacità e il gusto per il racconto a far da cornice al pensiero, o viceversa. Significa, in secondo luogo, dover abbandonare qualsiasi ambizione di controllo sulla discussione, e accettare che quest’ultima prenda direzioni inattese e divertenti, come il lasciarsi a propria volta interrogare o, nella più felice delle ipotesi, farsi leggere i tarocchi. Questo Dialogo è atipico, infine, poiché è il frutto di una conversazione frequentemente interrotta, avvenuta a più riprese nel corso di un viaggio in aereo e, successivamente, durante pochi e brevi incontri nella hall di un albergo.

Alejandro Jodorowsky, vorrei raccontarle, più che altro confessarle, in quali curiose circostanze ho sentito parlar di lei la prima volta. Avevo tredici anni e fu grazie a Marilyn Manson, per il quale ho lungamente nutrito – adolescente e fra la malcelata apprensione di parenti e insegnanti – una sincera ammirazione. Era un’intervista, e Manson citava Jodorowsky come una delle sue più grandi fonti di ispirazione.

Marilyn Manson è una persona molto intelligente, oltre che un caro amico: ho persino celebrato il suo matrimonio con Dita von Teese, anni fa, in un castello irlandese, ed ero vestito come l’alchimista nella Montagna Sacra! Non so dire perché, ma negli anni molte star della musica sono venute a cercarmi: il primo fu John Lennon, l’ultimo Kanye West! Manson avrebbe dovuto recitare in un film che avevo in mente di fare un po’ di tempo fa [King Shot, N.d.R.] e interpretare il ruolo di un Papa bicentenario: poi del film non si è fatto più nulla, nessuno ha voluto finanziarlo.

Lo spettro di Dune ha continuato a perseguitarla…

Lo spettro di Dune, cioè lo spettro di Hollywood, degli Stati Uniti e della triste equazione cinema=intrattenimento cui ci hanno abituato. Il cinema di oggi in gran parte mi annoia e mi immalinconisce: è un’invasione di film unicamente concepiti per guadagnare denaro, e io ho sempre voluto fare film per fare arte, e quindi perdere denaro! Non c’è da stupirsi che siano pochi i produttori disposti ad ascoltarmi, ancora meno quelli disposti ad accontentarmi.

Qual è per Jodorowsky la differenza tra il cinema-intrattenimento e il cinema-arte?

Il cinema deve sempre cercare di imporsi e di conservarsi come arte. In potenza è la più grande di tutte le arti, perché è immagine ma anche musica, è racconto ma anche poesia, è recitazione ma anche movimento. È tutto questo, è totale! I film che non aspirano a questo sono un derivato depresso e corrotto del cinema. Non ha senso se si limita a essere un banale mezzo di distrazione, un modo per trascorrere la serata, per entrare in sala idioti e uscirne ancora più idioti. Dov’è l’arte se non c’è profondità, scoperta di sé, se non c’è cura?

Ecco, sin da quando lei ha teorizzato la psicomagia, la sua idea di arte ha sempre avuto questa vocazione a un tempo sacra e terapeutica, quasi taumaturgica.

Già prima della psicomagia! È dai tempi del Mouvement Panique che ho fondato a Parigi assieme a Fernando Arrabal e Roland Topor negli Anni Sessanta che rincorro questa idea di arte, di azione artistica come veicolo di guarigione. All’epoca dovevamo molto a Breton e ai surrealisti, al loro lavoro sull’inconscio e sul sogno, ma il teatro pànico è stato soprattutto un superamento del Surrealismo, un’arte che si traduceva in performance violente, spesso pericolose, scioccanti, distruttive. Tuttavia, già allora il fine di quelle azioni era scoprire se stessi, raggiungere la pace interiore. Da lì alla psicomagia e al cabaret mistico, alla metagenealogia, alla lettura dei tarocchi e alla prescrizione degli atti psicomagici, sono cambiati i modi, non gli obiettivi.

Di solito la presentano come un regista, o uno scrittore, da un po’ anche come fumettista. E se la chiamassero “artista contemporaneo”? Mi ci ha fatto pensare parlando di performance scioccanti…

Per molta dell’arte contemporanea che vedo in giro vale lo stesso discorso del cinema. A me interessa l’arte che cura, e che lo fa senza chiedere niente in cambio: certamente è anche questa una forma di narcisismo, ma il piacere narcisista di aiutare l’altro, di dare felicità alle persone, è comunque un piacere costruttivo. Performance il cui fine ultimo è nient’altro che distruzione, choc, pessimismo e negozio non mi interessano, così come non mi interessa il cinema fatto solo per intrattenere e macinare denaro.

Ho conosciuto tanti artisti, alcuni molto famosi, anche innovativi, ma umanamente indecifrabili, praticamente delle maschere: la loro arte non può guarirli, e a maggior ragione non potrà farlo con lo spettatore. Quando l’arte perde questa dimensione, non mi interessa.

Esattamente da cosa un artista, uno spettatore, una persona, dovrebbe guarire?

Guarire significa scoprire se stessi, riconoscersi e liberarsi dalla gabbia nella quale tutti, nessuno escluso, siamo costretti sin dalla nascita, per volere del nostro albero genealogico: ci ammaliamo di infelicità perché riceviamo un’eredità pesante da genitori, zii e zie, nonne, nonni e persino bisnonni. E questa è la teoria che ho chiamato metagenealogia. L’albero funziona come un organismo di trasmissione: la famiglia non si limita a tramandarci il linguaggio, gli usi e i costumi, ma anche le paure, la morale, le credenze, le convinzioni, i tabù, le inibizioni, i traumi. Per esempio, un’usanza abbastanza diffusa e apparentemente innocua come il dare ai figli il nome del proprio padre o della propria madre è in realtà una catastrofe. Non si trasmette mai soltanto un nome: assieme ad esso si impongono la vita, la personalità, le azioni, i successi così come i fallimenti e le colpe del nonno o della nonna. È un tacito invito (quindi un obbligo) a replicarle, una profezia che si autoavvera.

La famiglia e le società funzionano come clan, e agiscono sull’individuo secondo codici di adeguamento e imitazione, inibendo le possibilità di percepirsi come coscienza autonoma, di creare e di innovare. La persona guarisce dalla propria infelicità, grazie alla psicomagia quindi all’arte, quando realizza che può uscire dal sentiero che è stato tracciato per lui da altri: che può rinascere e costruire il proprio. A questo affrancamento individuale si accompagna sempre necessariamente anche una rivoluzione nel corso del proprio albero, in certi casi addirittura della società, della storia, dell’umanità intera.

Mi interessa molto sapere in che modo, secondo Jodorowsky, l’arte possa portare a termine una missione tanto complicata. Estendere la responsabilità delle nevrosi dai genitori all’intero albero genealogico sembra un superamento del Super Io freudiano: in tal caso, dove finisce la psicoanalisi e dove inizia la psicomagia?

La differenza più evidente tra la psicoanalisi e la psicomagia è che la prima è una scienza, la seconda un’arte, e più specificamente un’arte derivata dal teatro. La psicomagia agisce nella convinzione che l’inconscio parli e funzioni per metafore: per risolvere i problemi dell’inconscio occorre quindi che questi siano affrontati metaforicamente, cioè mettendoli in scena, trascinandoli nel reale attraverso l’arte. Laddove la psicoanalisi si limita a dissotterrare l’Edipo, la psicomagia interviene per realizzarlo! Laddove la psicoanalisi vuole interpretare i sogni, analizzandoli col linguaggio razionale, la psicomagia opera il percorso inverso: interpreta la vita con il linguaggio dei sogni e della poesia, chiede che le afflizioni siano inscenate e affrontate simbolicamente, ma sempre attivamente, cioè per mezzo di azioni reali.

Un esempio di atto che lei cita spesso è quello di un consultante squattrinato che le chiede come fare per iniziare a guadagnare un po’ di soldi. Lei gli prescrive di incollare una moneta sulla suola delle scarpe, in modo da poter “camminare sul denaro”. Cosa cambia davvero nella vita di una persona in seguito al compimento di un atto?

La guarigione non è una trasformazione materiale. È la mutazione della percezione di sé e delle proprie possibilità: portare una persona a compiere un atto psicomagico significa aiutarlo a spezzare la sua routine, a mutare il suo modo di pensare, di porsi rispetto alla vita e al suo quotidiano. L’arte, per come la intendo io, ha questo potere: non serve a risolvere direttamente i problemi che causano l’infelicità, ma aiuta a trovare la forza necessaria per affrontarli. Lo stesso vale per i tarocchi.

Ecco, il Tarocco di Marsiglia è un oggetto carico di fascino e di mistero. Mi incuriosisce l’estetica dei tarocchi: estetica non come semplice apparenza ma soprattutto come “funzionamento”, come modo di darsi e di lasciarsi percepire.

Il Tarocco di Marsiglia ha un’estetica grandiosa dovuta a una simbologia molto complessa. Tutto, nelle carte, ha un significato. Ventidue arcani maggiori e cinquantasei arcani minori: gli uni, le figure principali, sono quelli che si usano solitamente per la lettura; gli altri, geometrici, sono di difficile interpretazione e ancora oscuri. Gli arcani maggiori sono uno strumento di supporto all’interpretazione del presente. Mai del futuro.

Quando leggo i tarocchi non faccio divinazione: predire il futuro è ciarlataneria ma soprattutto violenza, perché il cervello tende a mettere in atto le predizioni, e quindi ancora una volta a imboccare una via arrangiata da terze persone. I tarocchi servono a interrogare il consultante sul proprio presente e in merito alla domanda che questi ha posto in origine: i simboli, i colori rivelati dalla carta, oltre che l’orientazione della figura, sono la base grazie alla quale il lettore interrogherà il consultante.

Moebius, schizzo di Salvador Dalí nel ruolo dell’Imperatore della galassia, dal documentario Jodorowsky’s Dune (2013)

El Topo si apre con suo figlio Brontis bambino, nel ruolo del figlio del Topo, cioè lei. Il padre impone al figlio di seppellire il suo giocattolo più caro (un orsacchiotto) e una foto di sua madre per entrare nell’età adulta. Orsacchiotto e foto erano per davvero giocattolo e foto della mamma di Brontis, e la scena altro non è che un atto psicomagico del quale, d’altronde, lei parla proprio nel saggio-intervista Psicomagia. In La Danza de la Realidad, invece, proprio Brontis interpreta suo padre Jaime, mentre il piccolo Alejandro riceve spesso la visita dell’Alejandro di oggi. Sono atti psicomagici anche questi?

Certamente: il cinema mi consente di curare me stesso, e La Danza de la Realidad è un grande atto psicomagico attraverso il quale posso cambiare il passato. Mia madre, una donna maltrattata con il sogno irrealizzato di diventare una cantante lirica, canta durante tutto il film. Mio padre, una persona inumana, intraprende un viaggio da cui tornerà completamente trasformato, e lo fa attraverso il corpo e la voce di Brontis, mio figlio. Io, in compenso, intervengo nella scena per guidare me stesso bambino. Rivivere quei giorni difficili a Tocopilla e trasformarli, potevo farlo solo attraverso il cinema: se il futuro non si può predire, né cambiare, perché semplicemente non esiste, il passato si può sempre cambiare grazie all’arte.

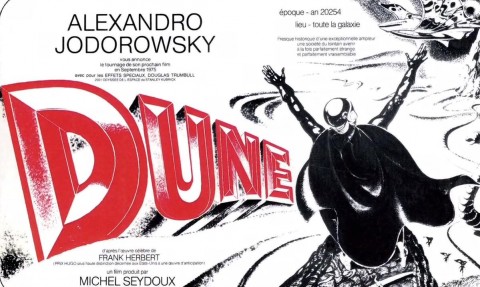

La Danza de la Realidad è stato presentato in anteprima mondiale a Cannes nel 2013 assieme a Jodorowsky’s Dune, documentario dedicato da Frank Pavich al suo progetto cinematografico più ambizioso e, ciononostante, rimasto tale. Salvador Dalí, Orson Welles e Mick Jagger nel cast, colonna sonora dei Pink Floyd, storyboard di Moebius (unica cosa realizzata dell’intero progetto), H.R. Giger tra gli scenografi: malgrado non l’abbia ancora visto, il documentario di Pavich sembra essere uno choc.

È un manifesto di estetica, e devi vederlo al più presto! Io volevo cambiare la storia del cinema attraverso un solo, colossale film di fantascienza: il documentario sostiene che, nonostante quel film non abbia mai visto la luce, sia comunque riuscito nell’intento di cambiare per sempre il cinema, soprattutto grazie allo storyboard di Moebius, un autentico genio, con il quale ho stretto un lungo sodalizio artistico che ci ha portati alla creazione di molti fumetti, tra cui L’Incal.

Quanto le ha chiesto Dalí per farsi ingaggiare?

Un mucchio di soldi, naturalmente. Mi disse che avrebbe accettato solo se avesse raggiunto il primato di attore più pagato della storia del cinema, quindi mi disse che il suo cachet era di centomila dollari l’ora. Io e il produttore Michel Seydoux gli offrimmo un contratto di un’ora e lui accettò. Durante una cena a Barcellona, chiese la stessa cifra a Pier Paolo Pasolini: gli aveva semplicemente chiesto di utilizzare il dipinto del Grande Masturbatore come immagine-copertina per Salò!

Ripenso al fatto che Dune durasse quattordici ore: sarebbe stata una grandiosa e pionieristica serie tv, e più di un decennio prima di Twin Peaks. Le piacciono le serie tv?

Alcune sono di gran lunga migliori della gran parte del cinema che si fa oggi. Una su tutte: Breaking Bad. Poi c’è quell’altra, meravigliosa, con Kevin Spacey… non l’hai ancora vista?!

Vittorio Parisi

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati