Per una critica del dissenso. Dantini risponde

Hanno aperto un prolifico dibattito le “Quattro tesi sulla critica d’arte” di Michele Dantini, che abbiamo pubblicato prima su Artribune Magazine e poi su questo sito. L’autore torna dunque sull’argomento, per rispondere ai commenti sul suo primo articolo e per avanzare nel dibattito. A voi continuare la discussione.

L’interesse destato dal mio intervento Quattro tesi sulla critica d’arte mi spingono a tornare sull’argomento, per chiarire e radicalizzare. Mi è stata rimproverata una certa refrattarietà a dare indicazioni più “concrete”. Potrei replicare in vari modi a questa obiezione, in primo luogo osservando che il tema specifico del mio articolo era la critica d’arte, per meglio dire le politiche di interpretazione e di scrittura; non la segnalazione di questo o quell’artista. Ma avrebbe poco senso. Il punto è che mi pare giunto il momento di invocare una sospensione dell’assenso in generale a ciò che si dice “mondo dell’arte”. Con ciò voglio dire: occorre riconsiderare i termini dell’accordo che ha sino a oggi congiunto arte e critica in un unico destino.

La tradizione modernista ci ha lasciato in eredità consuetudini di “complicità” tra le due, storicamente giustificate dalla resistenza sociale e culturale incontrata dagli artisti più innovativi. Il critico, per lo più il critico-scrittore, era loro “complice”: perché simpatizzava con le loro ragioni espressive, perché condivideva (o magari proiettava) il desiderio di una società più libera e uguale, perché univa ai propri magri guadagni quelli provenienti dalla mediazione di poche opere. Non ha importanza: sta di fatto che la forza intrinseca delle scelte di “complicità” scaturiva non tanto né solo dall’indubbia importanza di opere, artisti e movimenti per cui ci si batteva, ma dalla posizione politicamente minoritaria di artisti, critici e scrittori. Nel corso del Sette e dell’Ottocento, e ancora in parte del Novecento, un’aristocrazia artiste ha sfidato le aristocrazie della nascita o della ricchezza in nome di una maggiore pienezza di esperienza e di quella che Stendhal chiamava “promessa di felicità”.

Giulio Paolini e Germano Celant – Galleria Toselli, Milano 1973

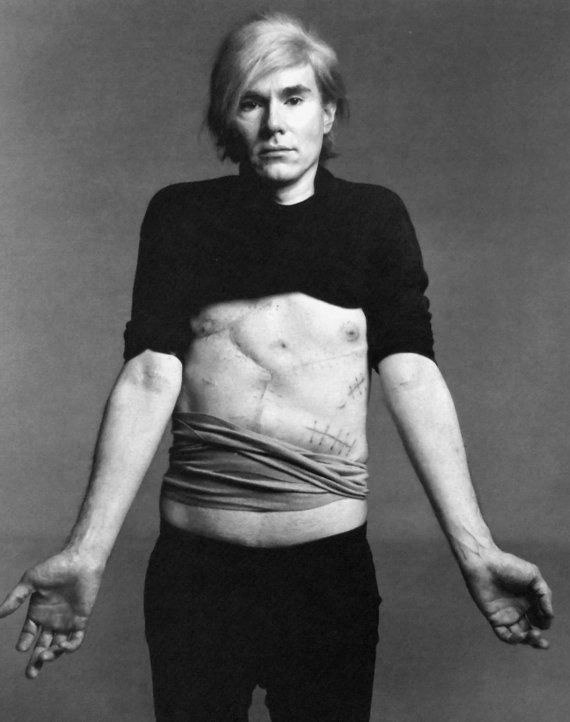

Da alcuni decenni non è più così, se non in modi residuali. A partire dalla fine degli Anni Settanta – se volessimo periodizzare rozzamente, potremmo dire dalla fine degli Anni Settanta, o addirittura dalla svolta commerciale di Warhol, successiva all’attentato di cui lui stesso è vittima nel 1968 – l’arte contemporanea ha gradualmente rinunciato a portare le insegne della differenza liberale o democratica. Ha cercato di integrarsi nel mondo del business e ha invocato, o quantomeno ha corrisposto senza esitazione, alla cooptazione commerciale, assecondando l’espansione economico-finanziaria di gallerie monstre e musei-azienda. Nel far ciò ha conquistato mercati ed è sopravvissuta brillantemente alla crisi dello stato sociale trovando nuovi facoltosi collezionisti nelle nazioni ex-emergenti. Ha tuttavia perduto slancio, perché si venuta distaccando proprio da quelle minoranze radicali che ne avevano storicamente accompagnato l’evoluzione. Nell’ultimo decennio un’ideologia dell’integrazione conformista e non di rado odiosa è sembrata prendere il posto, in artisti che godevano peraltro già di un’ampia notorietà internazionale, di una qualsiasi etica dell’immaginazione.

Forse era inevitabile che questo accadesse, forse no. I processi storici non sono peraltro omogenei né irreversibili, e accolgono al loro interno sottoprocessi contrastanti. Dunque non sappiamo cosa accadrà. È tuttavia possibile che una determinata tradizione, un determinato credito culturale, sia stato dilapidato; e che biennali, mostre e musei di arte contemporanea si riveleranno anche nel prossimo futuro le istituzioni deterrenti e inutilmente dispendiose che in parte sono già. È anche possibile che la Grande Creatività prenderà in futuro strade diverse da quelle dell’“arte contemporanea”, applicate e meno elitarie. Certo non verrà meno.

Istruire una critica del dissenso, fornirle argomenti, istanze e formulazioni persuasive mi sembra oggi più importante che non esercitare ancora, in modo epigonico, il ruolo “complice” di critici-agenti. Credo che dovremmo immaginare pratiche, poetiche e politiche della “militanza” in modo innovativo, ampliare la platea dei destinatari e individuare compiti non corporativi ma civili. Tutto questo presuppone una drastica correzione delle priorità e una qualche forma di collisione con la routine pubblicistica e curatoriale. Non riusciremo a porci domande sufficientemente oneste o davvero risolutive se non facendo un balzo laterale, sottraendoci al chiassoso pettegolezzo del giorno-dopo-giorno.

Achille Bonito Oliva su Frigidaire

Per critica del dissenso non intendo una “critica del no”, povera e inadeguata quanto l’acritico fiancheggiamento che mi propongo di contestare. Intendo invece un’attitudine riflessiva e interrogante, aperta e indipendente, pronta a stabilire connessioni tra diversi ambiti di attività, l’uno non meno decisivo dell’altro; ad ammettere le responsabilità di ciò che chiamiamo “arte” e a riconoscerne (a queste condizioni!) la formidabile importanza per la vita di tutti e di ciascuno.

Michele Dantini

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati