Inpratica. L’esperienza culturale di Milano (VI)

La tivù commerciale e gli yuppies, l’individualismo e la Milano da bere. Ma anche una letteratura fiorente, guidata da Pier Vittorio Tondelli. Ecco gli Anni Ottanta del capoluogo lombardo e della nazione. Per la sesta tappa del racconto di Christian Caliandro.

Nel passaggio dagli Anni Settanta agli Ottanta cambia radicalmente lo scenario. Milano e l’intera nazione hanno voglia di voltare pagina, e l’immaginario si orienta in questo senso molto velocemente e prontamente.

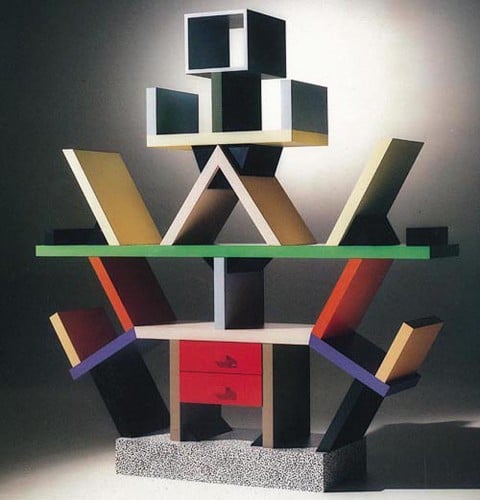

Uno dei simboli della sensazione diffusa è Memphis, il gruppo di designer fondato a dicembre del 1980 da Ettore Sottsass, Barbara Radice, Martine Bedin, Aldo Cibic, Michele De Lucchi, Matteo Thun e Marco Zanini, e che inaugura la sua prima, rivoluzionaria mostra di oggetti il 18 settembre dell’anno successivo alla Design Gallery di Milano: “La folla dilaga per le strade attorno bloccando il traffico. Ettore e Barbara non capiscono cosa stia succedendo; pensano a un incidente. Nessun evento di design ha mai radunato tanta folla, e soprattutto nessuno sa dire come abbia fatto ad arrivare sin lì tutta quella gente. Sull’invito della mostra c’è un Tyrannosaurus Rex con la bocca spalancata, i denti bianchi ben in mostra e l’occhio vivo. Una promessa suggestiva, quasi una provocazione: Memphis come un dinosauro divorerà il design moderno?” (Marco Belpoliti, Tutto Sottsass, “doppiozero”, giugno 2014). Dieci lampade, tre orologi, undici ceramiche e trentuno mobili che cambiano per sempre i punti di riferimenti del design italiano e internazionale, e tra cui spicca l’esplosiva e irriverente libreria Carlton di Sottsass, che attraverso questa e altre opere rivendica “il ruolo autonomo del designer, che inventa un campo d’azione in cui la forma-funzione di eredità primo novecentesca lascia spazio alla nuova estetica sensoriale” (ibid.).

Ettore Sottsass, Libreria Carlton (1981)

Nascono le tv private, che veicolano i nuovi desideri e i nuovi consumi. Silvio Berlusconi, dopo il successo nell’edilizia con Milano Due, crea un vero e proprio impero mediatico: fra il 1982 e il 1984, attraverso la Fininvest, affianca a Canale 5 (in precedenza Telemilano) Italia 1 (acquistata dall’editore Rusconi) e Rete 4 (dalla casa editrice Mondadori), a cui si aggiungeranno ben presto la Standa e altri ipermercati. È questa la “neo-televisione”, come la definisce Umberto Eco: “C’era una volta la Paleotelevisione, fatta a Roma o a Milano, per tutti gli spettatori, parlava delle inaugurazioni dei ministri e controllava che il pubblico apprendesse solo cose innocenti, anche a costo di dire le bugie. Ora, con la moltiplicazione dei canali, con la privatizzazione, con l’avvento di nuove diavolerie elettroniche, viviamo nell’epoca della Neotelevisione. […] La caratteristica principale della Neo TV è che essa sempre meno parla (come la Paleo TV faceva o fingeva di fare)”.

La neotelevisione – caratterizzata da una forma pressoché inedita di “familiarità”, che a sua volta si traduce immancabilmente una comicità fatta di slogan, ritornelli, tormentoni che non si riferiscono più a nulla se non a se stessi – diventa la forza propulsiva della nuova società italiana: “Prossimità, convivialità, flusso: questa la trimurti dell’intrattenimento neo-televisivo. Niente più rapporto pedagogico tra emittente e audience, niente più distanza professorale (e presto nemmeno più professionale), nessuna offerta di contenuti. Ora il conduttore del programma, basso, flaccido e non poco sudato, suda un sudore di massa; ora in lui la voce della ‘gente’ trova rappresentanza, ora nelle sue carni molli s’incarna l’opinione comune, ora in lui – dopo un secolo di annunci rivoluzionari andati sistematicamente delusi – si compirà la riscossa dell’‘uomo della strada’. Ieri fu, di certo, la lotta; domani sarà, forse, di nuovo la lotta; ma ora è il tempo della familiarità universale, scandito a botte d’intimità, interazione, informalità: ora c’è finalmente al comando ‘uno di noi’, ora che siamo tutti, senza eccezione, ‘uno di noi’. L’utopia di un ‘un uomo nuovo’ realizzata da un uomo a caso, la promessa della rivoluzione mantenuta dalla conversazione leggera” (Antonio Scurati).

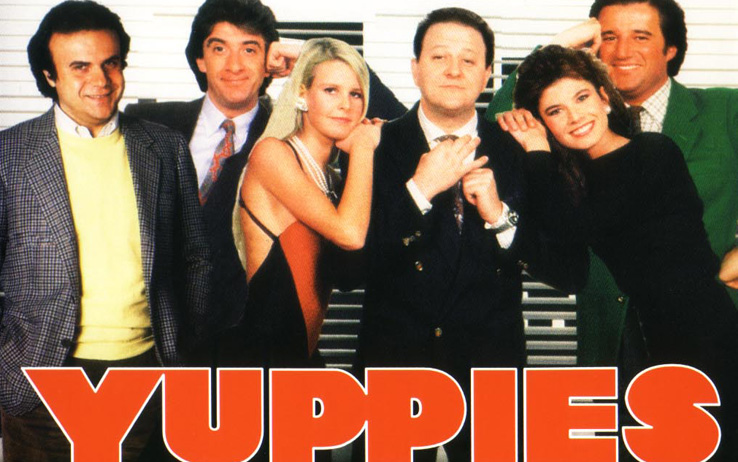

Scheda del paninaro, anni Ottanta

Una mutazione profonda investe dunque i comportamenti e lo stile di vita degli italiani, sempre più influenzati dalla logica del successo economico, dell’individualismo e dell’edonismo – che colonizzano in questi anni il cinema, la moda e la pubblicità. È sufficiente osservare con attenzione film come Yuppies – I giovani di successo (Carlo Vanzina 1986), e nei contemporanei Yuppies 2 (diretto da Enrico Oldoini), Via Montenapoleone (sempre di Carlo Vanzina, il vero manifesto dell’epoca), Il ragazzo del Pony Express (di Franco Amurri), Sposerò Simon Le Bon (di Carlo Cotti, tratto dal romanzo di Clizia Gurrado) e Italian Fast Food (di Lodovico Gasparini). Il 1986 – lo stesso anno dell’esplosione di Drive In – si presenta il vero anno magico del cinema yuppie e paninaro italiano: è un discrimine, il punto di ebollizione in cui vengono pienamente a regime tutti i dispositivi di un’ideologia compiuta. I tratti culturali sono pronti, disponibili all’elaborazione definitiva; l’immaginario collettivo italiano è completamente aperto alla ricezione (da quel momento in poi, tutta la seconda metà degli Ottanta italiani sarà dedicata al consolidamento e alla diffusione dei modelli).

In tutto ciò, il Paese attraversa comunque una fase di grande euforia creativa e culturale, di scoperta e di sperimentazione, fotografata per esempio alla metà esatta del decennio da uno scrittore come Pier Vittorio Tondelli, tra i più rappresentativi della sua generazione – insieme, tra gli altri, a Enrico Palandri e Aldo Busi – e di questo specifico Zeitgeist, autore di romanzi come Altri libertini (1980), Rimini (1985) e Camere separate (1989): “Il tratto caratteristico del ‘postmoderno di mezzo’ risiede […] nel vorticoso missaggio di tutti i look preesistenti e nel trovare proprio nelle sovrapposizioni nuovi stimoli estetici. Tutto ciò sembra dipendere dal fatto che stiamo finalmente assaporando i piaceri dell’era elettronica, cioè della fulmineità dei segnali, della loro iperscambiabilità e, di conseguenza, del loro azzeramento ideologico e semantico in funzione della sublimità del sembiante. Basta notare come si è rivoluzionata la musica rock, il suo modo di proporsi: sempre più musica da guardare e toccare e vestire, sempre più colonna sonora accessoria e sempre meno musica d’orecchio. […] La giovanile ed eclettica fauna del ‘postmoderno di mezzo’ mischia e confonde immagini, atteggiamenti e toni con la prerogativa non già di sconfessarsi ciclicamente nel passaggio da un look all’altro, quanto piuttosto di trovare una inedita vitalità espressiva proprio nel fluttuare delle combinazioni e nell’attraversamento dei detriti vestimentali. Ciò che apparteneva al già remoto ‘primo postmoderno’ – databile dal piano quinquennale 1975-1980 e segnato dal massiccio culto del revival e del repêchage – non è più. Tutto tramontato, o piuttosto sfociato in un diverso atteggiamento frenetico. Quindi che pena e che noia sentire ancora parlare di punk e postpunk, di look gallinaceo e look savanico, di new dandy, new romantic, metallari e skinhead, look sadomaso, new wave e preppy d’accatto, raffinate giapponeserie dei Gaz Nevada, nazinipponerie di Rettore, american-stracci di Bertè. Non sono più. Anche i nostri divi se ne sono accorti, riciclandosi e con loro la nostra fauna giovanile, artistoide, ambiziosa, sfiziosa e, soprattutto, carina. […] La fauna del ‘postmoderno di mezzo’, sempre con il telecomando a portata di mano, cambia programma ogni centottanta secondi. Il cortocircuito elettronico che stiamo gustando, fatto di continui riverberi e interferenze, ci porta così, ineluttabilmente, al superamento definitivo del postmoderno, verso un nuovo ellenismo in cui – mentre replicanti galattici bussano minacciosi alle porte del pianeta – la fauna risponderà in sublime souplesse: ‘Arriva la fine e ho tutto da mettermi’”.

Il leggendario spot dell’amaro Ramazzotti, che da solo riesce a definire e a condensare un’intera epoca (la “Milano da bere”) è del 1987: “Lo spot più famoso degli ultimi trent’anni, firmato dal ‘creativo’ Marco Mignani, propaganda l’amaro Ramazzotti, storica ditta alle prese con la concorrenza. In due videoclip, uno di venti e uno di trenta secondi, con la colonna sonora di Birdland dei Weather Report in sottofondo si vedono: il teatro della Scala nella nebbia, un ragazzino che si sveglia tutto allegro, una città operosa di cantieri, lo stesso ragazzino vestito da cameriere con un papillon nero su camicia bianca che porta l’amaro in mezzo alla strada, tre ‘ghisa’, i vigili urbani nella loro storica divisa che bevono Ramazzotti al bar, una giovane donna in carriera che sale su un taxi armata di una sottilissima borsa ventiquattrore, una ragazzina molto punk immersa nella lettura del Sole24Ore, un cartello che dice: LA LINEA TRE AVANZA, una coppia al ristorante, la sera, che beve l’amaro Ramazzotti, il bambino-ragazzo che ha portato il Ramazzotti alle modelle che si preparano alla sfilata e che lo baciano sulle guance, lui felicissimo, in un very soft erotico. Scritta finale: MILANO DA BERE, AMARO RAMAZZOTTI. Lo spot diventa il manifesto della città, che viene definita ‘yuppie socialista’. (…) Milano è la città dove chi ha talento trova lavoro, e in un ambiente di glamour e tradizione (un vecchio marchio cittadino è l’alcol di cui ha bisogno per andare avanti) e in cui le opportunità sono infinite” (Enrico Deaglio).

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati