Come sarà la mostra di Enwezor (forse). La Biennale di Venezia a porte chiuse

Anche per questa Biennale veneziana Pericle Guaglianone prova a immaginare come sarà la mostra internazionale allestita tra Giardini e Arsenale. Che è firmata Okwui Enwezor e s’intitola All the World’s Futures…

Okwui Enwezor ispira fiducia. Non sorride granché ma nemmeno si atteggia a oratore altero. Durante la conferenza di presentazione di All the World’s Futures, il direttore della 56. Biennale d’Arte di Venezia si dimostra intellettualmente accorto, e il suo intervento è per certi versi sorprendente.

Durante la conferenza di presentazione , evita di ammorbare l’uditorio con la retorica del realismo in arte, il che spiazza un po’ tutti, e benché l’etichettatura di “mostra politica” gli piova addosso da ogni dove, non si fa scudo di questa né di altre definizioni per introdurre la sua creatura. Il suo intento è di scongiurare banalizzazioni, l’opposto che assecondare cliché in termini di immagine. In un passaggio interessantissimo del suo discorso arriva a dire che in mostra ci saranno diverse opere “astratte”, addirittura.

Insomma, dopo aver ascoltato Enwezor, e avendo dato un’occhiata ad alcuni lavori tra i quali finiremo per ciondolare tra Giardini e Arsenale, la sensazione è che All the World’s futures sarà sì una mostra “politica”, ma non nel senso del documentarismo. C’è anche un momento nel quale Enwezor quasi sbotta: “Se c’è una politica”, afferma sentenzioso “è una politica della forma, rispetto a ciò che l’arte può produrre”. Più chiaro di così. Quindi niente mega-reportage in forma di tg planetario, nessuna babele di istantanee provenienti da fatti d’attualità. Chi si aspettava un tale esito potrà rimanere deluso; chi invece lo paventava può avvicinarsi con ottimismo all’evento artistico più atteso del 2015.Sì, perché la mostra di Enwezor si annuncia più come un’apologia volta a magnificare i concetti di Storia e Realtà in quanto valori – in termini quindi anche “astratti”, come dice il Nostro –, che non come contenitore informativo-delatorio di urgenze e criticità dei nostri giorni. Lo stesso titolo scelto dice molto in tal senso, perché pone in primo piano, anziché un’idea di centralità del tempo presente, un concetto opposto e più “ampio” di diacronia dello stare al mondo. No, non aspettiamoci il cronachismo quale registro dominante in All the World’s Futures.

La sala dei Tintoretto – Biennale di Venezia 2011 – photo Valentina Grandini

In fondo Paolo Baratta ha ragione, quando dice che le ultime mostre veneziane – di Bice Curiger, di Massimiliano Gioni, e questa di Enwezor – costituiscono una trilogia. Sembra uno sfondone, invece l’intuizione è giusta, secondo me. Sì, perché così come lo sono state IllumiNazioni e Il palazzo enciclopedico, anche All the World’s Futures si profila quale tentativo di innescare frizioni virtuose tra l’estetica del contemporaneo e ciò che si tende a ritenere antitetico, o comunque esterno, rispetto ad essa. Mentre, infatti, in IllumiNazioni l’elemento “alieno” era la storia dell’arte, da cui in genere l’arte contemporanea viene considerata avulsa, ne Il palazzo enciclopedico gli “alieni” erano l’introspezione e l’espressionismo, attitudini viste come contrastanti rispetto alla proverbiale “freddezza” dell’arte del nostro tempo. Ora è la volta della “fisicità” (così, ripetutamente, Enwezor) della realtà e dunque della storia, quale ambito ritenuto lontano da un’arte caratterizzata, all’opposto, da cerebralità e circolarità autoreferenziale. Una trilogia, appunto, dedicata al rapporto fra l’arte contemporanea e il suo (presunto) “altro”.

La comunanza di intenti delle tre mostre è peraltro dimostrata dal loro impianto allestitivo. Che è identico. Tutte e tre sono state infatti costruite intorno a un nume tutelare, appunto “esterno”, piazzato, in tutte e tre le circostanze, in posizione dominante nel Padiglione Centrale ai Giardini. Un ruolo assegnato nel 2011 al Tintoretto, nel 2013 alla coppia psych Carl Gustav Jung/André Breton, quest’anno a Karl Marx, del quale verrà letto – ininterrottamente – Il Capitale. Insomma, un coro a tre voci per far dialogare – anzi reagire – il contemporaneo con quanto di più lontano si possa immaginare rispetto ai suoi presunti “difetti”: quello di apparire privo di consonanze con l’arte del passato; quello di aborrire le dimensioni del sogno e dell’inquietudine; quello, infine, di non parlare abbastanza di storia, politica, realtà.

Una immagine tratta dal Libro Rosso di Jung

Questo su un piano generale, teorico e speculativo. Venendo ai contenuti più immediatamente tangibili di All the World’s Futures, il fatto che Enwezor indichi come sue linee-guida i concetti di “fisicità” (delle opere) e “impavidità” (degli artisti), chiarisce che l’esposizione avrà – questo sì – un layout completamente diverso dalla mostra della scorsa edizione della Biennale. Di più: sarà il suo reciproco, nel tenore complessivo, oltre che sul piano dei contenuti referenziali. Ciò significa che, durante la visita, il fruitore, anziché essere chiamato a stanare le visioni di artisti intenti a esplorare se stessi nel chiuso di una stanza (la loro), sarà quasi certamente investito da opere tendenti a dominare gli spazi espositivi in cui si trovano; opere che si possono immaginare incisive già come appeal, dotate di secchezza scenica e/o concettuale. Quindi c’è da aspettarsi più installazioni ambientali e meno teche, più oggettualità e meno psichedelismi, più sollecitazioni soniche e meno dipinti.

Assai significativo – per la comprensione del tenore che avrà l’esposizione – è che Enwezor indichi nella dimensione dell’ascolto uno dei cuori palpitanti della mostra: “Ci saranno molte opere orali”, dice. In tal senso quella orale, quale forma immediata, diretta e primigenia di comunicazione volta a instaurare il contatto tra gli uomini, è proprio il contrario del ripiegamento “silenzioso” tipico dai visionari outsider – e infatti Il palazzo enciclopedico era esposizione, nel concreto, piuttosto silenziosa. Intelligentemente Enwezor tiene a precisare che in mostra troveremo comunque molti disegni, come a rimarcare che il concetto di “fisicità” dell’opera non deve essere inteso in senso mediale, quale attributo delle sole opere tridimensionali. Per quanto attiene poi al concetto di “impavidità”, qui la questione rende Enwezor simpatico a prescindere, perché il termine è chiaramente da intendersi nel senso dell’anti-accademismo, in relazione al fatto, dato sempre troppo per scontato, che un artista che non osa – che è non “impavido”, come dice Enwezor – molto semplicemente non sta facendo l’artista.

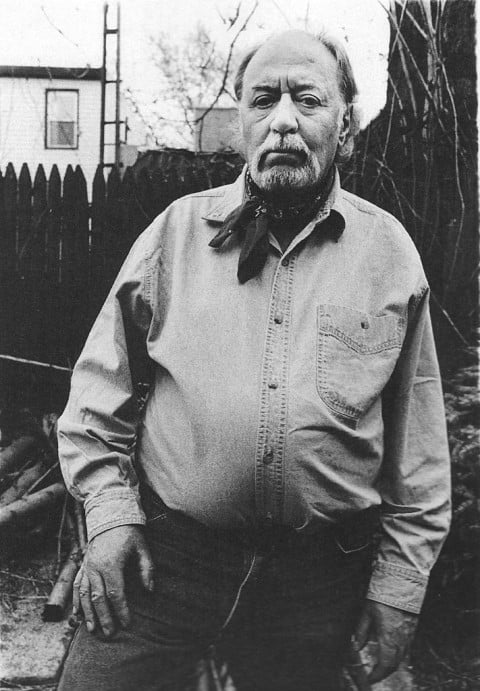

Aldo Tambellini by Gerard Malanga

Capitolo artisti italiani. Qui la cesura con il passato è notevole, e il fatto che Enwezor affermi che nel nostro padiglione nazionale ce ne sono un buon numero qualcosa vorrà pur dire. Forse è il caso di fermarsi a riflettere. Sì, perché – checché se ne dica – in tutte le Biennali dell’ultimo decennio – con Gioni, Curiger, Birnbaum, Storr, de Corral/Martinez – una nutrita pattuglia di italiani (almeno a doppia cifra) nella mostra internazionale c’è sempre stata. Ora no, ce ne sono appena quattro – e sorvoliamo sul fatto che due di questi vivono da tempo all’estero, mentre gli altri sono trapassati, e comunque già riconosciuti universalmente. Il punto è un altro. Che l’Italia non era mai scesa così in basso nella percentuale dei facenti parte della mostra grande. Proprio per questo la 56. Biennale potrebbe costituire l’occasione per ripensare i termini della partecipazione del nostro Paese alla kermesse. Sì, perché se la consuetudine di organizzare mostre collettive anziché solo-show nel padiglione nazionale – contrariamente a quel che fanno tutti gli altri, o quasi – espone al rischio ridimensionamento della presenza italiana nella mostra internazionale, allora la convenienza nel portare avanti una tale politica non c’è. Pensiamoci. Suggerirei due opzioni. La prima: sopprimere il padiglione nazionale del Paese ospitante – la cui presenza è già di per sé di dubbio gusto – e invitare a quel punto i vari direttori, che sono anche i curatori della mostra internazionale, a volerne tener conto. La seconda: dedicare il padiglione italiano ogni volta a un solo artista, magari in una struttura meno straripante dell’attuale; un artista e basta – ché nel contesto della Biennale veneziana la formula del vis-à-vis fa già mostra collettiva, quindi non funziona come dovrebbe, come si capì giusto dieci anni or sono. Magari, in questo secondo caso, con un nome non necessariamente sugli scudi: un outsider, o un isolato di genio – chessò, un Mollino, o un Piacentino, o lo stesso Tambellini (come suggerito da Helga Marsala in un suo intervento proprio su Artribune), star della mostra by Vincenzo Trione di quest’anno. Insomma, un artista soltanto, da far conoscere al mondo (e all’Italia, persino) in modo adeguatamente focalizzato. Così sì che avrebbe senso.

Pericle Guaglianone

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #25

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati