Dialoghi di Estetica. Parola ad Alessandro Arbo

Cosa c’entra Wittgenstein con la musica? E la “Canzone di Marinella” con l’estetica? Risponde a queste, e a molte altre domande, Alessandro Arbo, filosofo e musicologo, maître de conférences al Dipartimento di Musicologia dell'Università di Strasburgo e membro del GREAM – Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte Musical. In questo nuovo Dialogo di Estetica.

Sei autore di un libro intitolato Entendre comme. Wittgenstein et l’esthétique musicale (Hermann, 2013). Wittgenstein è solitamente poco considerato da chi si occupa di musica e di estetica musicale, mentre è sempre stato considerato fondamentale dagli studiosi di immagini e delle arti visive. Cosa può imparare dalle riflessioni di Wittgenstein chi si occupa di estetica musicale?

Sicuramente molto, nonostante si possa avere la (legittima) impressione che nel parlare di musica avesse in mente soprattutto il rilancio di problemi di logica e di filosofia del linguaggio, più che di estetica. Per chi è passato attraverso la stagione della semiologia o dell’ermeneutica, comunque, la sua riflessione può costituire un importante strumento per testare la tenuta epistemologica delle tesi messe in campo, soprattutto quando ci si misura con tematiche come il significato o l’espressione di una frase musicale.

Wittgenstein ha poi il merito di aver inaugurato la riflessione su quella che i filosofi definiscono la tematica della “percezione aspettuale”. I benefici che si possono trarre dall’analisi del “vedere come” quando spieghiamo il modo in cui facciamo esperienza dell’arte sono ben noti. Ma vale la pena portare l’attenzione anche sul tema parallelo (meno trattato, ma non meno interessante) del “sentire come”.

Le sue analisi, così come quelle sviluppate poi da altri filosofi con l’intento di costruire nuovi modelli teorici (penso ad esempio all’ampio lavoro di Roger Scruton), permettono di esplorare un tema così importante e affascinante come può esserlo quello della comprensione musicale.

Nella raccolta di saggi Ontologie Musicale (Hermann, 2014), da te curata con Marcello Ruta, filosofo all’Università di Berna, oltre a contributi originali ci sono classici della disciplina di Lee B. Brown, Stephen Davies, Peter Kivy, Jerrold Levinson. Credi che il dibattito attuale sia ancora “regolato” dalle direttive di ricerche impostate da autori provenienti da una tradizione di filosofia analitica?

La filosofia analitica ha il merito di aver rilanciato e qualche volta anche inaugurato la riflessione sui modi di essere delle opere musicali. Ma non c’è bisogno di pensare a un dibattito regolato da una qualsivoglia direttiva: semplicemente, esistono temi o problematiche che possono risultare più emergenti rispetto ad altri.

Uno dei più importanti oggi a mio avviso è quello relativo all’esame dei diversi modi in cui le opere musicali possono prendere forma: oltre al caso classico della concezione di una partitura da parte di un compositore, c’è quello delle opere che risultano dal lavoro di finalizzazione di una traccia in studio (come nel rock, nell’elettronica, nella tecno, talvolta anche nel jazz). Attualmente esistono peraltro eccellenti sintesi fondate su metodi e stili argomentativi che, senza ispirarsi alla tradizione analitica, risultano a mio avviso convincenti.

Puoi farci qualche esempio?

Penso ad esempio, se vogliamo rivolgerci all’ambito francese, al bel libro che Bernard Sève ha dedicato a L’instrument de musique (Seuil, 2013) – in realtà una teoria completa e originale sui modi di costituirsi del fenomeno musicale nel suo complesso – che nel trattare la questione delle opere introduce l’interessante ipotesi di un’ontologia per cerchi concentrici, o alla recente, formidabile summa di Francis Wolff, Pourquoi la musique? (Fayard 2015), fondata su una tesi relativa alla natura immaginativa della “causalità” insita nella percezione musicale, capace di offrire spiegazioni molto persuasive del modo in cui le emozioni e più in generale l’espressività si manifestano in generi come il jazz, la musica indiana, la musica classica o quella contemporanea.

Credi che nel campo della filosofia della musica siano stati fatti maggiori progressi, rispetto alla filosofia delle arti visive, nel tentativo di definire il concetto di opera?

Non saprei dirlo, ma credo che il fatto che si sia parlato molto di opere musicali sia dovuto già alla natura a prima vista più complessa o sfuggente dell’oggetto in questione. Se un quadro viene rubato in una galleria non abbiamo difficoltà ad affermare che è stata rubata l’opera, mentre se dovessimo leggere sul giornale che qualcuno ha rubato la Quinta di Beethoven, potremmo pensare che ha forse trafugato la partitura autografa, non certo l’opera. Questo esempio di Peter Kivy mostra l’immediata difficoltà di pensare all’identità di quest’ultima: in che cosa consiste? In che senso possiamo dire che ciò viene eseguito o presentato contemporaneamente in molti luoghi è la stessa opera?

Non che il caso del quadro sia necessariamente più semplice (basterebbe evocare i problemi con i quali sono costretti a misurarsi i restauratori). Ma il modo di essere della musica risulta forse fin dall’inizio meno evidente. E forse gli interrogativi che ho richiamato sono all’origine del vivo dibattito nel quale si sono misurati i filosofi negli ultimi decenni.

E la spinosa questione delle innovazioni tecnologiche applicate alla musica come si inserisce nel dibattito?

Il dibattito ha sicuramente preso atto dell’impatto che i cambiamenti tecnologici hanno avuto sulla produzione delle opere musicali: soprattutto il diffondersi e il perfezionarsi dei sistemi di registrazione, che hanno reso possibile quella che alcuni musicologi definiscono come una sorta di oralità secondaria. Il musicista che entra in studio costituisce molto spesso oggi al contempo l’esecutore e il compositore del brano che viene trasmesso al pubblico, senza che ci sia bisogno di passare per una scrittura o un sistema di notazione. Questa semplice circostanza ha modificato profondamente il modo in cui concepiamo le opere musicali.

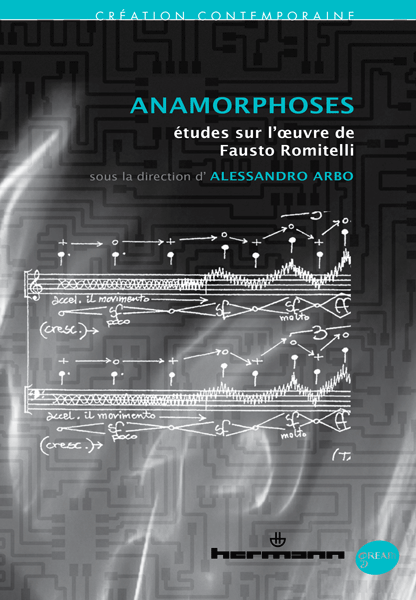

E come ha modificato invece, a tuo avviso, il modo di concepire le opere di quei compositori che ancora devono confrontarsi – volenti o nolenti – con una qualche forma di scrittura? Fausto Romitelli, compositore di cui entrambi ci siamo occupati, e tuo caro amico, aveva capito perfettamente che il compositore di musica classica, oggi, deve necessariamente scontrarsi con quella che tu chiami una semplice circostanza, ma che per i compositori può costituire un dramma (e per gli ascoltatori, per citare Nono, una Tragedia dell’Ascolto…).

Non vedrei drammi o tragedie, ma forse vale la pena distinguere due livelli del discorso. Il fatto che oggi una traccia audio possa essere considerata come costitutiva di un certo tipo di opere (che definirei fonografiche) è, in senso generale, indicativo di un cambiamento ontologico: vuol dire che nel nostro mondo musicale esistono delle nuove entità che identifichiamo in questo modo. Ora, questo cambiamento non implica necessariamente la cancellazione dei precedenti criteri di produzione: non si sostituisce alla scrittura, né in senso stretto all’oralità che continua a caratterizzare la trasmissione dei repertori tradizionali (per i quali la registrazione vale come documento, non come matrice dell’opera). In qualche modo direi che gli si sovrappone, aggiungendo nuove opportunità. C’è poi se vogliamo un secondo livello della questione, più specificamente estetico, legato al gusto e allo stile di un compositore o di un pubblico potenziale.

L’avvento della fonografia ha determinato in effetti la diffusione (e in un certo senso la normalizzazione) di sonorità più elettriche, più artificiali, associate a una gestualità più diretta. Fausto Romitelli ha captato molto bene questo cambiamento, che secondo lui coinvolgeva l’intera “sonosfera” nella quale viviamo. Ha integrato così nella sua opera il sound delle musiche non scritte, ha fecondato lo spettralismo con le gestualità del rock e le masse sonore della techno, ha dato ampio spazio al rumore e alla saturazione, come hai sottolineato anche tu, ma senza mai perdere tuttavia la fiducia nella scrittura, nel suo potere di metabolizzare e modellare questa materia incandescente.

Nel tuo saggio La canzone di Marinella. Un petit test pour l’ontologie de la musique fai una scelta coraggiosa: utilizzare come caso studio una canzone di un cantautore per dire qualcosa sull’ontologia delle opere musicali. Un percorso che probabilmente nei paesi anglosassoni sembrerebbe normalissimo, ma che in Francia e in Italia può essere guardato con sospetto. Volevo quindi chiederti: cosa può imparare un filosofo della musica dalla popular music e in particolare dal cantautorato? E viceversa può la filosofia apportare dei contributi importanti allo studio della popular music – penso per esempio all’interessantissimo tema delle folksonomies…

Sì certo, l’aiuto è reciproco se così si può dire. Per rispondere alla tua domanda devo premettere che la scelta di quel brano è legata, oltre che a una passione di lunga data per De André, a ragioni di ordine prevalentemente metodologico. Ma è vero che forse c’è anche la volontà di prendere le distanze da una certa tradizione filosofica che ci ha indotto a pensare l’estetica o la filosofia dell’arte come fondate su uno speciale esercizio interpretativo. Si interpreta ciò che risulta a priori particolarmente difficile e oscuro, non ciò che può sembrare evidente: la musica di Schönberg o di Stockhausen, non una canzone di successo.

Credo invece che quest’ultima, dietro alla sua apparente semplicità, possa risultare di grande interesse, svelando una reale complessità ontologica. A quale oggetto o evento sono infatti attribuibili nello specifico le proprietà estetiche che riconosciamo a La Canzone di Marinella? Quali disposizioni o attitudini mettiamo in opera quando l’ascoltiamo non genericamente come una canzone, ma come l’opera di un cantautore? Mi sembra che le questioni non siano irrilevanti e possano anzi essere trattate con pertinenza non solo dalla musicologia, ma dalla riflessione filosofica.

Un’intera sezione del libro è dedicata all’improvvisazione. Ti faccio la stessa domanda con la quale si apre il saggio di Clément Canonne: “Può l’ontologia musicale dire qualcosa di interessante sull’improvvisazione?”.

Direi di sì, a condizione di non chiederle più di quel che può dare. Una riflessione ontologica (penso qui a un’ontologia essenzialmente applicata, non all’ontologia fondamentale) approfondisce l’identità dell’oggetto o dell’evento che viene ascoltato, recepito o valutato. Il fatto di sapere che ciò che stiamo ascoltando si presenta essenzialmente come un’improvvisazione, l’arrangiamento di una canzone tradizionale o di autore, o ancora come l’esecuzione di un’opera scritta, comporta forme di attenzione e criteri di selezione delle informazioni e dei dati sensibili molto diversi. Conviene quindi cercare di comprenderli nella loro specificità.

Anche se poi questo esame costituisce solo la premessa o il primo passo di una relazione con l’opera che si realizza nell’esperienza e nel concreto esercizio critico e valutativo. Sono convinto infatti che solo una reale familiarità con l’oggetto ci permette un’autentica comprensione. In modo più preliminare, l’ontologia ci consente di mettere a fuoco l’oggetto della nostra attenzione.

Come può una disciplina formale come l’ontologia assolvere a questo compito?

Si tratta di portare alla luce dati o disposizioni che possono sembrare evidenti ma che in realtà molto spesso non lo sono, soprattutto quando ci rivolgiamo a oggetti musicali che circolano rapidamente in rete e in modo prevalentemente decontestualizzato, determinando continui malintesi e incomprensioni. Prendere atto del fatto che uno stesso evento sonoro prodotto a un dato momento assume proprietà estetiche molto diverse quando viene recepito come un’improvvisazione estemporanea, come un’improvvisazione costruita in studio, come la ripresa variata di un’opera orale, come un’opera scritta che viene eseguita dal vivo, come una canzone destinata ad essere ripresa ed arrangiata, rimane a mio avviso un esercizio importante, del quale il musicologo saprà cogliere l’utilità. Anche se poi potrebbe essere tentato di aggiungere che là dove l’ontologia ha finito il suo lavoro, l’estetica e la critica devono appena incominciare il loro.

Vincenzo Santarcangelo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati