YAP Maxxi 2016. I vincitori sono Parasite 2.0

Torna sulle colonne di Artribune il collettivo architettonico Parasite 2.0. Dopo la loro carte blanche nella rubrica Carnet d’architecture, ora raccontano il loro progetto per il concorso YAP indetto dal Maxxi di Roma. E lo raccontano da vincitori dell’edizione 2016.

Sono i Parasite 2.0 i vincitori di YAP Maxxi 2016. Fondato nel 2010 a Milano dai giovanissimi Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo, Parasite 2.0 si occupa di studiare “l’habitat umano, spaziando tra architettura, design, arte e attivismo”. Dalla partecipazione a due Biennali di Venezia, tra cui quella di Koolhaas, alle esplorazioni nei “deserti urbani” delle periferie più dure, dalle interviste in streaming di Primitive Future Office alla monografia appena pubblicata da Plug-in, Parasite 2.0 costruisce traiettorie imprevedibili e multidisciplinari, che mettono in discussione la visione “monolitica” dell’architetto costruttore.

Dopo aver scritto una carte blanche per la rubrica Carnet d’Architecture, tornano su Artribune con una lunga intervista in cui raccontano il progetto per il Maxxi e molto altro.

Com’è nato Parasite 2.0?

È stata una reazione, uno sfogo. Al Politecnico di Milano Bovisa, i temi e le estetiche di Aldo Rossi e Giorgio Grassi ci venivano presentati come l’unico discorso possibile sull’architettura. Di fronte a questa assurdità, abbiamo scritto una sorta di manifesto, dove abbiamo messo nero su bianco i nostri obiettivi ma anche quello contro cui stavamo andando.

Paradossalmente, la constatazione che quello che ci veniva insegnato era del tutto inattuale e non condivisibile ci ha aiutato a definire con maggiore chiarezza i nostri obiettivi, a strutturare un pensiero nostro. Che poi, naturalmente, si è evoluto moltissimo nel tempo.

Siete spesso descritti come un collettivo. Vi riconoscete in questa definizione?

Alcuni aspetti del nostro modo di lavorare ci avvicinano ad altri cosiddetti collettivi d’architettura: ad esempio la multi-disciplinarietà del nostro lavoro, e il fatto che non esista una gerarchia verticale tra di noi, ma piuttosto una collaborazione orizzontale.

Detto questo, non ci definiamo come un collettivo perché, in generale, non ci piacciono le etichette: siamo tre persone che si incontrano e lavorano su temi e progetti in comune, e si riconoscono negli stessi modelli.

Parasite 2.0 – Glitch Cave. Have we become the internet, Premio Bice Bugatti-Segantini, Nova Milanese

Molto spesso i collettivi di architettura sono una forma di aggregazione fluida, che si evolve nel tempo.

Avete mai pensato di coinvolgere altre persone nella composizione di Parasite 2.0?

Nei primi tempi del nostro lavoro insieme, immaginavamo che Parasite 2.0 sarebbe diventata una realtà più numerosa. Dopo qualche anno, però, abbiamo sviluppato un grandissimo affiatamento tra di noi, che sarebbe complesso da costruire con qualcuno che non ha condiviso la nostra esperienza fino a questo punto.

Certamente, non abbiamo la presunzione di poter risolvere tutte le tematiche progettuali che ci si presentano con le nostre sole competenze: di progetto in progetto, coinvolgiamo altri specialisti che ci completano con le loro conoscenze specifiche. È una delle parti più interessanti del nostro lavoro, che ci permette di imparare molto ogni volta.

Torniamo sulla questione delle definizioni. Vi definireste come architetti in senso tradizionale?

Recentemente abbiamo scritto per Trans Magazine un articolo che riflette sulla figura dell’architetto “neofiliaco”. “Neofilia” è un termine scientifico che indica la necessità compulsiva di sperimentare il nuovo, portata a un limite tale da non poter godere del presente e da non poter mai formulare una teoria compiuta. Nella nostra professione, crediamo di adottare un atteggiamento molto simile: nell’accelerazione del mondo contemporaneo, non è possibile secondo noi riconoscerci in una definizione precisa, dogmatica, ideologica, ma è necessario continuare a sperimentare, ridefinirsi e affrontare nuove tematiche.

Oggi, infatti, persino i temi del dibattito culturale sono un prodotto di consumo, soggetto alle mode, che viene circuitato attraverso canali che non sono più il libro stampato o la rivista pubblicata a scadenza regolare, ma piuttosto il tempo istantaneo di Instagram e Facebook.

Negli Anni Sessanta, Superstudio raccontava i suoi progetti come anti-utopie “immaginate, che speriamo di non dover costruire mai“. Oggi, Parasite 2.0 individua nelle periferie i luoghi possibili per una nuova utopia. Ce ne parlate?

L’obiettivo principale del nostro lavoro è creare crisi e dibattito all’interno della pratica architettonica.

È anche per questo che assumiamo posizioni così radicali sul tema delle periferie, ad esempio rifiutando in toto la rigenerazione urbana, che consideriamo come uno strumento di sostanziale “pulizia etnica” della città. Non ci auguriamo che le periferie diventino luoghi di totale anarchia – un luogo totalmente libero è anche estremamente pericoloso – ma crediamo che la loro configurazione attuale di “deserti urbani” sia estremamente potenziale.

È qui, nelle maglie della pianificazione dirigista, che nascono per reazione delle energie inattese, che permettono di sperimentare forme alternative di progetto e gestione degli spazi della città. In questo processo, l’architettura è solo uno dei tanti livelli di un meccanismo molto più complesso: centralizzare tutto il discorso sull’architettura, sull’oggetto architettonico, è molto rischioso.

Si potrebbe descrivere l’Europa come un continente quasi completamente gentrificato. In generale, la gentrificazione è spesso descritta come un fenomeno univocamente negativo perché generatore di esclusione. Cosa ne pensate?

Il termine gentrificazione, in sintesi, descrive l’arrivo in una parte della città di una popolazione urbana diversa da quella che la abitava in precedenza. Di base, la convivenza di gruppi sociali differenti nello stesso luogo è una ricchezza importantissima della città, forse la più importante, perché genera confronto e scambio. Il problema esiste quando questo fenomeno si traduce in una sostituzione, che va sempre a discapito delle fasce di popolazione più deboli.

Qual è il limite tra convivenza ed espulsione? È un limite molto sottile, che quasi sempre declina rapidamente verso il secondo termine, perché entrano in gioco le dinamiche socio-economiche legate alla rendita e ai valori immobiliari. La gentrificazione è quasi sempre un fenomeno pianificato, che risponde agli interessi del mercato.

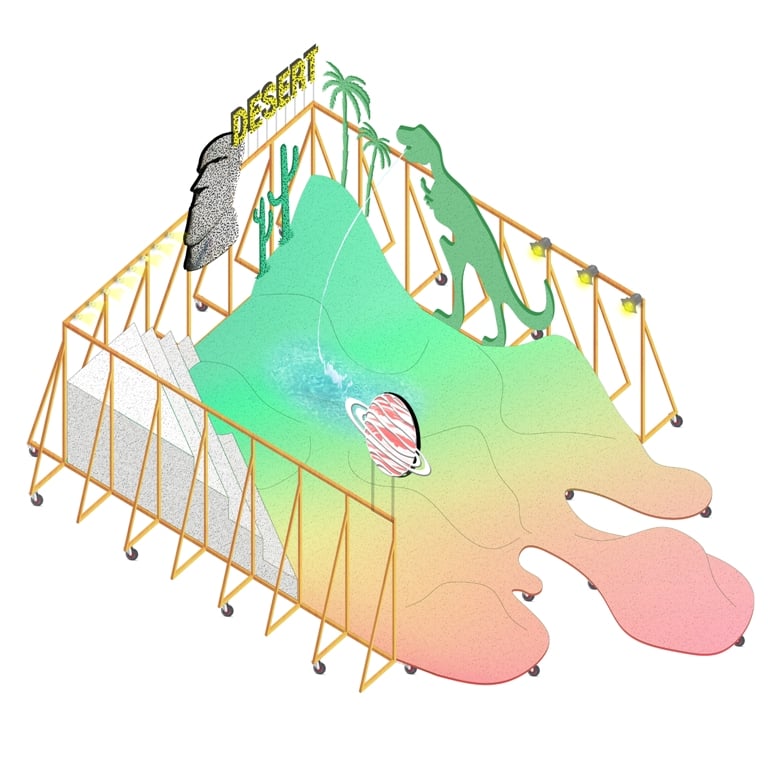

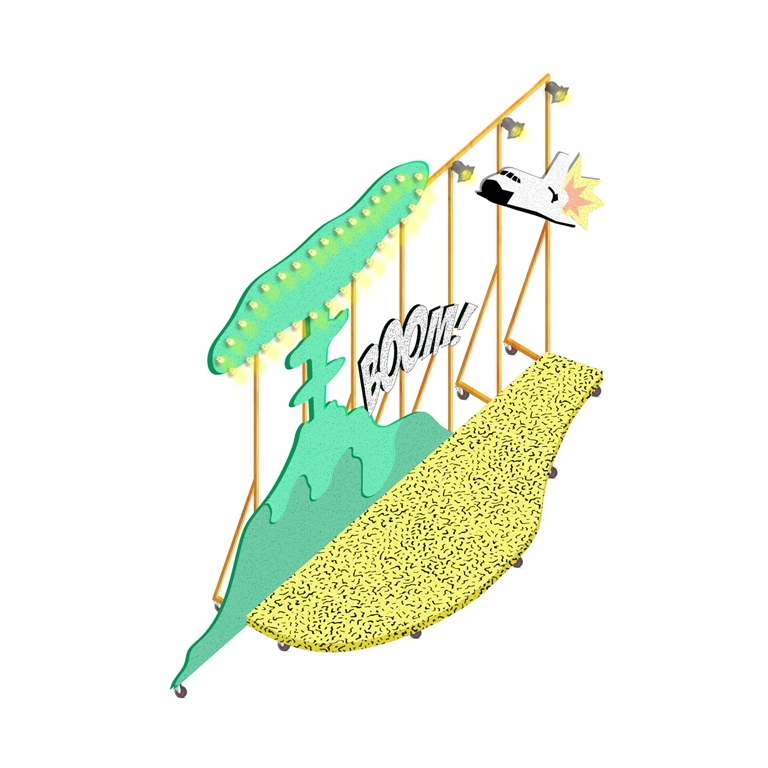

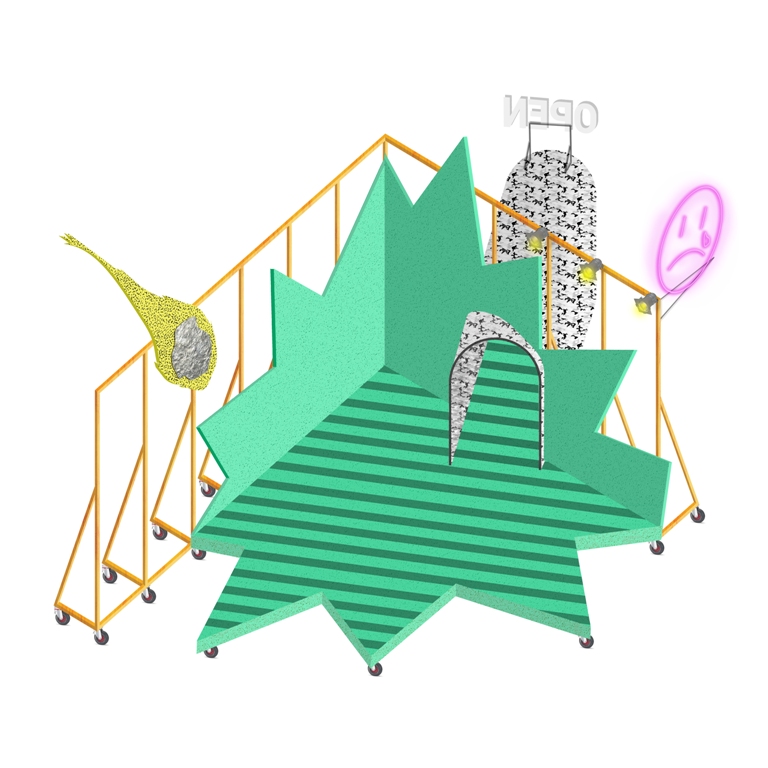

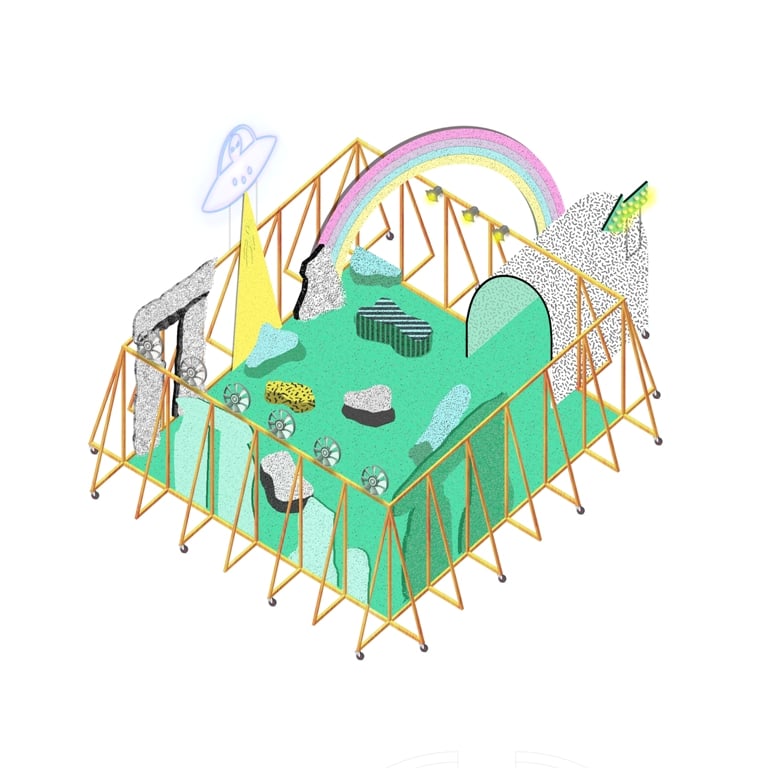

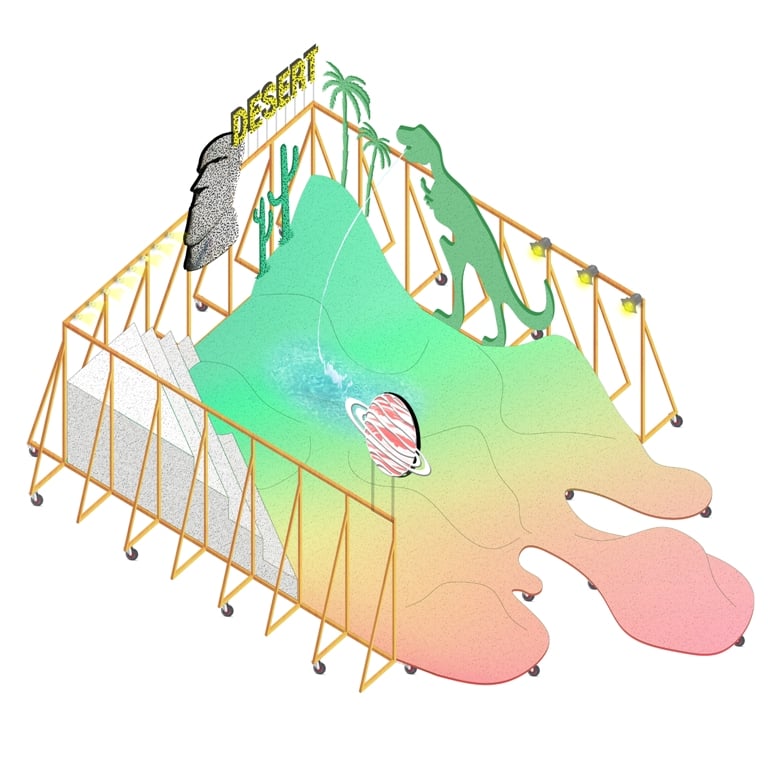

Avete vinto lo YAP – Young Architects Program Maxxi 2016. Raccontateci il progetto: da quali presupposti siete partiti?

Ci siamo chiesti innanzitutto che senso abbia, nel mondo contemporaneo, un concorso per la costruzione di un padiglione temporaneo. Qual è il ruolo di questi concorsi, che rappresentano un grandissimo investimento di risorse mentali e fisiche, per l’architetto, ed economiche, per le istituzioni?

Spesso, purtroppo, i risultati di questi concorsi finiscono per parlare unicamente di un avanzamento tecnico-formale della ricerca architettonica, e portano alla realizzazione di padiglioni e installazioni “carini”, “alla moda”. Ci siamo detti che volevamo fare qualcosa di diverso, e abbiamo deciso di utilizzare il nostro intervento per trasformare il museo in una scuola.

Quali sono i temi del vostro progetto? Qual è il suo valore didattico?

Abbiamo progettato innanzitutto un programma e un processo, prima ancora di una forma architettonica.

Coerentemente con il tema del concorso, la sostenibilità, abbiamo riflettuto su alcuni temi che ci interessano molto, come l’Antropocene – la nostra era geologica, in cui la presenza umana ha radicalmente modificato l’intero pianeta – e l’instagram architecture – che trasforma l’oggetto architettonico in una scenografia bidimensionale per selfie.

Abbiamo costruito una vera e propria scenografia che riproduce una natura che non esiste più, e abbiamo giocato con la tecnica del green screen che permette di sostituire digitalmente le sagome che popolano il nostro padiglione con una qualsiasi immagine di un luogo altro, che sia il deserto o l’Himalaya.

Ci interessa l’idea di trasformare il selfie, ossessione narcisistica attuale, in uno strumento di riflessione e critica sui temi più importanti della nostra contemporaneità – il cambiamento climatico, il mercato della produzione e della trasmissione di informazioni e immagini.

Parasite 2.0 – Walden. Desert and Oasis Wood and Cabin Illegal Book and CriptoUtopia, Spring 2015 – credits Francesco Stelitano

Come siete riusciti a raccontare un contenuto così complesso nelle tre tavole richieste dal concorso?

Abbiamo raccontato pochissimo l’oggetto materiale e moltissimo il programma che ad esso si collega, le sue potenzialità digitali, il nostro quadro culturale di riferimento.

Per esempio, abbiamo previsto – e inserito nelle tavole – gli ipotetici tweet dei visitatori e il possibile video Youtube di un incontro all’interno del padiglione; abbiamo moltiplicato il padiglione e l’abbiamo contestualizzato in un deserto fittizio, da cui emerge solo la sagoma aliena del museo; abbiamo abbozzato quattro possibili configurazioni, definendo ciascuna con il nome dell’evento che potrebbe ospitare.

Siamo molto contenti che la giuria abbia apprezzato un materiale così lontano dalla classica produzione da concorso d’architettura.

Perché avete vinto, secondo voi?

Crediamo che sia stata apprezzata la nostra volontà di andare oltre la risposta automatica e rigorosa alle richieste del concorso, proponendo un ripensamento radicale dei suoi stessi presupposti.

Su un piano più pratico, poi, è vero che cerchiamo di sperimentare criticamente con lo strumento di Instagram, ma siamo sicuri che anche questa modalità di utilizzo amplificherà decisamente la visibilità del progetto, con un ovvio ritorno di immagine per il museo. Infine, il nostro padiglione è realmente poco costoso: abbiamo stimato che la sua costruzione sfrutterà solo poco più della metà del budget messo a disposizione dagli organizzatori – anche grazie agli sponsor che abbiamo trovato per alcuni materiali.

Dalle (poche) viste contenute nelle vostre tavole, il padiglione sembra anche un bell’oggetto. Cosa lo differenzia dai progetti di installazioni temporanee “di moda” che volete criticare?

La forma, per noi, non può essere il valore fondante del progetto, che si tratti di una forma di Zaha Hadid o di Kersten Geers. Per questo, ogni volta che affrontiamo un nuovo tema progettuale, costruiamo un discorso più ampio, che ne faccia un’occasione di riflessione sull’attualità.

Certamente, però, ci fa piacere costruire qualcosa che ragioni anche su determinate estetiche.

Il padiglione resterà per mesi nella piazza pubblica di fronte al Maxxi e vogliamo che diventi uno spazio massimamente inclusivo e accogliente. Anche nelle pause tra i vari eventi della sua programmazione, vogliamo che i visitatori siano incuriositi e attratti dal nostro progetto, e che si sentano liberi di appropriarsene come vogliono. Per questo, anche se riflettiamo su temi complessi e inquietanti, abbiamo deciso di trasfigurare tutti gli elementi dell’iconografia dell’ansia che utilizziamo (il dinosauro, il vulcano, lo shuttle in fuga dalla terra) in una chiave giocosa e ironica che non ne comprometta il messaggio ma, al contrario, lo amplifichi e lo renda più accessibile.

Alessandro Benetti

www.fondazionemaxxi.it/events/yap-maxxi-2016/

http://parasitelab.tumblr.com/

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati