La moda è morta. Parola di Lidewij Edelkoort

È stata Lidewij Edelkoort a dichiarare che la moda è morta, in un manifesto uscito a metà dello scorso anno, dando origine a un dibattito ancora in piedi. Lei è una delle più importanti trend forecaster al mondo: è a capo della Trend Union, un’azienda che “intuisce” i trend del futuro e li comunica con pubblicazioni, mostre e consulenze preziosissime a brand non solo di moda – tra i suoi clienti figurano infatti anche marchi come Coca-Cola e Nissan.

Coerente e sincera, Lidewij Edelkoort ha comunicato a tutto il mondo un trend basandosi su punti precisi: il marketing, che ha ucciso la creatività; il dover fare i conti con una manifattura realizzata da persone che muoiono per fare i nostri vestiti; ma anche la ridicola rappresentazione di sfilate che durano sempre meno e dove la gente è presa solo dai propri tablet. Questa scientifica sciamana vede nella rinascita della couture l’unica possibilità di salvezza: un concetto che sembra smentire gli altri punti del suo manifesto, in contrasto anche con chi pensa che la moda dovrebbe essere sempre più accessibile, ma che trova credibilità nella concezione dell’abito come opera artistica e artigianale.

A confondere ancora di più le idee sulla strada da seguire arriva il crollo di certezze come la direzione artistica di Alber Elbaz, per quattordici anni alla guida di Lanvin, e l’addio di Raf Simon a Dior, con la dichiarazione della maison di voler procedere per due collezioni senza guida artistico. Come dire che, oltre alla previsione teorica, c’è un vero e proprio terremoto che apre varchi e sposta in altre forme il panorama, tanto da dover cercare di capire cosa succede in un mondo apparentemente sicuro e lontano da problemi esistenziali. Cosa vuol dire che la moda è morta? Quale moda non ha più ragione di esistere? E inoltre: parliamo di fine o di cambiamento?

Le metamorfosi sono sempre esistite, ma hanno comunque seguito le trasformazioni culturali della società. I grandi cambiamenti che hanno visto le divinità dell’alta moda avvicinarsi alle pagane manifestazioni degli esseri umani sono stati dettati da eventi come la rivoluzione industriale di fine Settecento o quella culturale del Sessantotto: così è nato l’abito per la borghesia e così Yves Saint Laurent ha copiato gli hippy e usato la stampa mimetica per gli abiti da sera. Quello che sta accadendo ora è però di dimensioni più ampie, per merito e colpa di uno spazio incalcolabile, sia come dimensione sia come cultura: c’è, nelle persone sensibili e in grado di guardare avanti, la consapevolezza di dover scegliere e inventare una nuova via. Ci vuole un gran coraggio, da parte di una guru, a fare una dichiarazione così forte, mettendo a repentaglio anche il proprio lavoro; e costringe a una seria analisi non solo gli operatori di un settore che si trasforma secondo evoluzioni geografiche, adattandosi a mercati e sistemi di vendita a scapito della creatività, ma anche i semplici appassionati.

Raf Simon nel 2012

Ancora incapaci di sapere cosa accadrà, è proprio questo coraggio che, intanto, ci colpisce e ci fa ragionare su una forma di espressione artistica, oltre che artigianale, dotata di forza autocritica; ci fa pensare al comportamento rivoluzionario di una categoria spessa tacciata di superficialità perché produttrice di un bene superfluo. Capiamo allora perché la couture è considerata come una seria prospettiva futura: il couturier, colui che fa abiti come pezzi unici, è assimilabile all’artista, all’inventore di forme e immagini che non rispondono ad altro che alla propria visione.

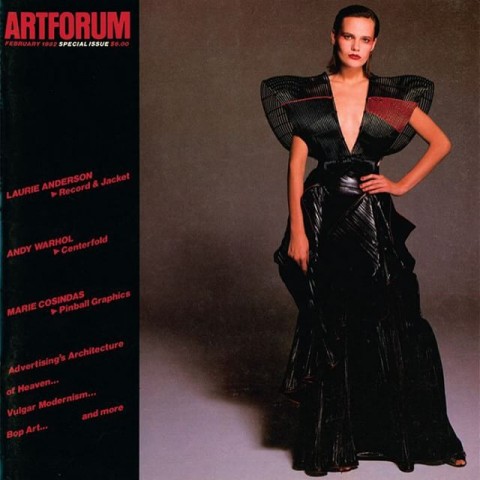

La couture, come l’arte in tutte le sue espressioni, produce cose, opere che non servono per sopravvivere ma per vivere diversamente; rappresentano il “lusso” in quanto sono prodotti evocativi e indispensabili a trasformare l’ordinario in straordinario. Generano passioni feticiste su accessori, un concetto di must-have paragonabile solo a quello dei più ossessionati collezionisti. È sicuramente diverso ciò che si prova davanti a un abito da indossare rispetto alla sensazione che scaturisce dall’osservazione di un’opera di Anselm Kiefer, ma è innegabile il lavoro di ricerca e sperimentazione di fashion designer come Issey Miyake, che nel 1982 conquista la copertina di Artforum con una camicia in rattan della collezione Body Works: è la prima immagine di moda su una copertina di una rivista d’arte contemporanea. Probabilmente è a quel tipo di creativo che pensa Edelkoort: visionari capaci di rappresentare le proprie ossessioni, incapaci di rispondere ad altre suggestioni che non siano memorie personali o tradizioni da rielaborare. Coraggiosi fino al punto di esprimere posizioni nei confronti di grandi temi politici e sociali, dai tempi dei primi casi di Aids, quando Jean-Paul Gaultier e altri rispondono con un’immagine erotica per contrastare la paura del sesso, fino alla rivoluzionaria per eccellenza, Vivienne Westwood, che prende posizione con le sue collezioni a sostegno dell’ecologia o di Wikileaks.

Issey Miyake sulla copertina di Artforum nel 1982

Come si fa ad alimentare questo coraggio nel fare e dire con il proprio lavoro? Nel far capire che un abito rappresenta uno strumento di comunicazione, prima che di omologazione? Servono storie ed esempi da seguire, rappresentati nella giusta dimensione con mostre e verifiche, scritture capaci di spiegare i fenomeni e scuole che formino quei visionari insieme alle altre figure professionali necessarie. Sicuramente è tempo di ridefinire ambiti e capacità, ma anche di capire quanto alcuni fenomeni descritti con criterio siano degni di vivere in spazi non convenzionalmente dedicati a essi. Come una mostra di moda in un museo d’arte contemporanea. Perché esiste anche quella forma di coraggio culturale che sposta i preconcetti.

Clara Tosi Pamphili

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #29

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati