Mario Sughi. Un figurativo digitale a Dublino

Mario Sughi, a.k.a. nerosunero, vive a Dublino. Figlio di Alberto Sughi, tra i grandi del secondo Novecento italiano, ha sperimentato il disegno da autodidatta. A Roma, da ragazzo, una collaborazione col Male, con Vincino e Vauro, poi la partenza per l’Irlanda nel 1987 prima che la nazione conoscesse il famoso boom economico. Un dottorato in storia medievale al Trinity College e la maturazione di uno stile personale, lontano dall’accesa e impegnata narratività del padre. Fino a oggi 8 marzo, presso la Newave Gallery di Aberdeen, è allestita una doppia personale nella quale i suoi lavori dialogano con quelli di Chris Wells.

In un’intervista ho letto che quando lavori sei interessato maggiormente ai colori e alle forme, alla composizione e alla luce; il soggetto è un elemento secondario, che deriva piuttosto dalla struttura. Ritieni che nell’odierno “sistema” artistico il soggetto di un’opera passi in secondo piano rispetto all’azione creativa dell’artista oppure le tue opere muovono da istanze diverse?

Per me il soggetto ha importanza dal punto di vista estetico, formale, e cerco di costruire un’immagine che “regga” con la forza dei colori e delle luci. Alla fine da un’opera deve emergere un’armonia complessiva, una simmetria, una costruzione, perché la forma è riuscita se mantiene un equilibrio interno. Solo successivamente si apre a significati che nascono sempre da una dialettica esterna alla mia ricerca. A me interessa la consonanza tra due figure che dipingo e non la psicologia che le lega, quella forse la aggiungerà il fruitore.

Si percepisce nel tuo lavoro un perenne esercizio sul disegno, uno scavo nella forma, uno studio sui volumi e sulla struttura anatomica e compositiva (che alcune volte fai percepire nel tratto). Tutto ciò oggi avviene attraverso il medium del computer e dell’elaborazione grafica. Sei stato sicuramente tra i precursori di questo modus operandi. Ritieni che il mezzo influisca sulla tecnica o che la tecnica condizioni anche il mezzo?

Il mezzo influisce certamente sulla tecnica. Io sono senz’altro un autodidatta ma vedo poche persone che lavorano in maniera “pittorica” con la tavoletta grafica. Si costruisce sempre per maglie forti, utilizzando contrasti metallici accesi, facendo intuire il mezzo, mostrandolo in maniera violenta. Il mio lavoro difficilmente ad un primo sguardo svela la sua natura digitale perché uso il computer in maniera differente e lo adopero casomai per pulire il segno, rendere piatto il colore, celare la pennellata.

Mentre le opere di David Hockney, per eleganza pressoché imbattibile quando dipinge coi pennelli, con l’iPad le trovo già un po’ sporche, a volte con certi segni imprecisi. I lavori di Alex Katz, invece, non sono realizzati in digitale ma ad olio eppure presentano delle campiture nuove, eleganti, piatte, che quasi nascondono l’azione del pittore e le trovo innovative. Ecco, io cerco questo nel digitale, studio i supporti, adopero tecniche complesse di stampa che valorizzano gli inchiostri, e mi fa piacere vedere che la gente comincia ad aprirsi a tali lavori, ad apprezzare la tecnica.

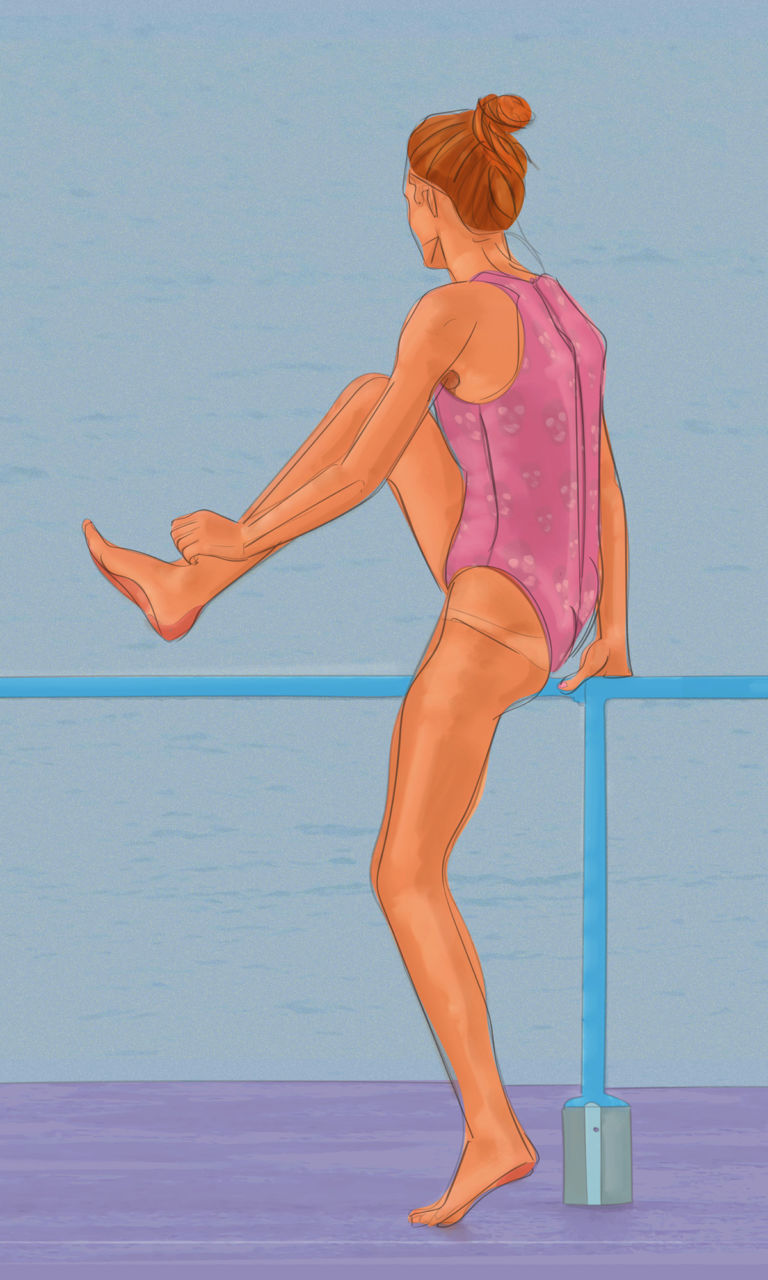

Riguardo ai soggetti, anche se secondari nell’economia dell’opera (a cominciare dal titolo adoperato, che è una semplice numerazione progressiva), si percepisce la predilezione per immagini comuni, istantanee di vita con figure colte all’improvviso, tagli quasi da street photography. La fotografia influisce certamente sui tuoi lavori, ma è anche un mezzo per cogliere sfumature, dinamiche sociali, luoghi comuni e stereotipie della gente.

Giro sempre con una macchina fotografica in tasca, scatto quello che mi colpisce, ciò che mi piacerebbe successivamente disegnare, ma la fotografia è da interpretare a sua volta. Certamente condiziona nei tagli, nella scelta delle figure, nei soggetti ma allo stesso tempo i miei lavori sono un’interpretazione della foto, viaggiano in parallelo o in competizione. Lo scatto, infatti, ha innegabilmente dei limiti che io posso superare col disegno, con sovrapposizioni segniche, inserimenti, invenzioni, con l’immaginazione insomma.

Al di là delle forme, ho la sensazione però che i momenti che individui, immagini di una società frivola e spensierata, borghese e agiata, quasi annoiata e priva di apparenti problemi esistenziali, siano una sorta di sottile e ironica denuncia.

Probabilmente. Se tu vedi questo vuol dire che vi è del vero ma se mi chiedi se ciò sia intenzionale ti rispondo di no. Lavoro sull’armonia, sulla gestualità e sulla struttura delle pose, non cerco in qual momento altro che la forma e non il racconto. Non prendo seriamente questo mondo; a me le sue regole sfuggono quasi sempre, quasi del tutto, e per questo mi limito ad osservarlo, a studiarlo. Quando uno prende seriamente una cosa vuol dire che in fondo già la conosce, o la riconosce, invece io mi ritengo estremamente curioso e aperto.

Nella tua ultima esposizione presso la Newave Gallery i lavori dialogano con le opere dello scozzese Chris Wells dal taglio maggiormente fumettistico e caricaturale, ciononostante si ravvisa un confronto riuscito, probabilmente proprio per tali differenze stilistiche. A una prima occhiata, tra l’altro, date le tue origini romagnole, il visitatore potrebbe scambiare per tue le immagini di Wells così energiche e “felliniane”.

Entrambi lavoriamo sulle figure inserite in un contesto, Chris è maggiormente legato ai particolari, ai dettagli, carico, mentre a me interessa la superficie pulita, liscia, non tanto i dettagli del racconto ma la freschezza dell’insieme, la luce, un tipo di figurativo nuovo che per la sua politezza tende quasi all’astratto. Quando si parla di arte penso che sia più importante non cosa si dice ma come la si dice, sono significative le modalità del racconto e della costruzione dell’immagine e non il perché.

Tommaso Evangelista

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati