Un medievista hardcore

Nasce nel 1982 a Roma, dove studia Storia dell'Arte Medievale, per poi trasferirsi a Venezia e prendere la laurea specialistica in Arti Visive allo Iuav. Convivono, nel lavoro di Giulio Squillacciotti, memoria collettiva e personale, e il suo interesse è analizzare come la tradizione assuma caratteri nuovi e sia capace di reinventarsi. E lo fa attraverso film, performance, video e documentari, come quello sulla scena hardcore romana a partire dagli anni '80.

Che libri hai letto di recente e che musica ascolti?

Novella degli scacchi di Stefan Zweig, L’imitatore di voci di Thomas Bernhard e Il dicibile e l’indicibile di Ingeborg Bachmann. A casa sono cresciuto a Bob Dylan, Peter Gabriel e Canti Anarchici, poi Bach, Corelli e Tartini nelle lezioni di violino e in adolescenza a Concrete, Bob Tilton e roba Ebullition. Mi diverte mettere Northern Soul, Motown e Beat alle feste, con Tommaso Gorla.

I luoghi che ti hanno affascinato e le pellicole più amate.

Il lago Eğirdir in Turchia, la casa di Azim Azimi a Teheran e il Bar San Calisto a Roma. In maniera generica, i film di Elia Kazan, Mario Brenta, Patricio Guzman e Clio Barnard.

Gli artisti del passato che ammiri e i giovani artisti a cui ti senti vicino.

Le rinascenze romane del XIII secolo e quello che è successo in Sicilia sotto Federico II. Di più vicini, Robert Frank, Bruce Conner, Capogrossi, Gerard Byrne e James Coleman. Mi piace quello che riescono a rievocare filologicamente direttori come Jordi Savall e Ottavio Dantone o operazioni stratificate come la discografia di Sublime Frequencies. Tra i giovani, senza dubbio chi è capace di applicare un filtro alle cose, chi sa tradurre senza citare. Basma Al-Sharif, Ian Wojtowicz, Priscila Fernandes. In Italia, l’Attività Mastequoia di Roma, Meris Angioletti e Diego Marcon.

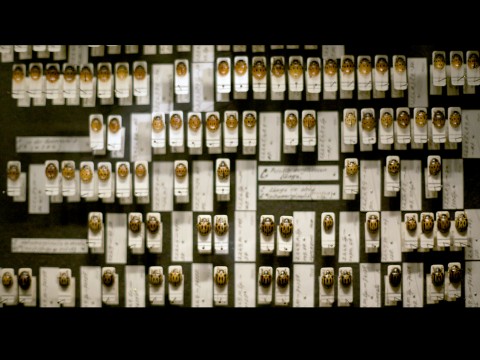

Giulio Squillacciotti - Far, from where we came - 2008

Partirei dalla tua attitudine archivistica, che però a volte mischia “tracce” di realtà alla fiction. Nel collezionare materiale sai già come verrà rielaborato?

L’unico lavoro esplicitamente fittizio che si basa su materiale trovato è Far, from where we came, dove, al momento della raccolta delle foto, ero totalmente incosciente di come – e se – le avrei utilizzate. Per il resto, lavoro ex novo; se poi è necessaria un’integrazione di materiale di repertorio (in maniera documentaria) lo faccio, ma per chiarificare ciò di cui si parla.

Memoria collettiva e personale convivono nei tuoi lavori?

Assolutamente sì. Tutto sta nel trovare la giusta mediazione. Lasciare che le cose vadano da sole, monitorandone lo sviluppo con un’attenzione presente, così da averne poi un risultato comprensibile. M’interessa l’analisi degli apici culturali di certi fenomeni, di come vengono metabolizzati localmente e di come la tradizione assuma caratteri nuovi e sia capace di reinventarsi.

La tua ricerca potrebbe essere considerata come un’apologia del fittizio. Famiglie e personaggi inventati, interviste finte… Come costruisci queste narrazioni?

Il fittizio alle volte è solo il format che utilizzo, a seconda della necessità del caso. Il contenuto non è fittizio, è permeato di necessità assolutamente reali. La questione è trovare un filtro di trasmissione capace di tradurre delle questioni, anche solo aleatorie, in fatti ed eventi solidi, e questo si fa con una narrazione credibile. Che si usi un fumetto o un’intervista (A Moveable Aesthetics) è solo una questione di format, di scelta di come farlo.

Giulio Squillacciotti - Dentro sta a fuori come uno ad infinito - 2009/2010

Régis Debray ha pubblicato il libro Éloge des frontières sul processo di cancellazione delle diversità a causa della mondializzazione. In un momento in cui, in certe aree, intere popolazioni lottano per la democrazia, cosa ne pensi di questa visione?

Dipende da come si legge Debray. David Cameron potrebbe citarlo quando parla del fallimento del melting pot e di come il multiculturalismo abbia creato solo ghetti, come, allo stesso modo, lo potrebbe citare un anticapitalista o un antimondialista fascista a difesa del baluardo identitario. Rispetto alla domanda, posso dire che non credo che lottare per la democrazia voglia dire lottare per avere un McDonald’s in Yemen, a meno che non ci si affidi a McDonald’s per ottenere una democrazia, arrivando quindi a un’egemonia culturale imposta. Sono convinto dell’importanza della tradizione, bisogna sapere da dove si viene, per poi però andare oltre, senza viverla come dogma.

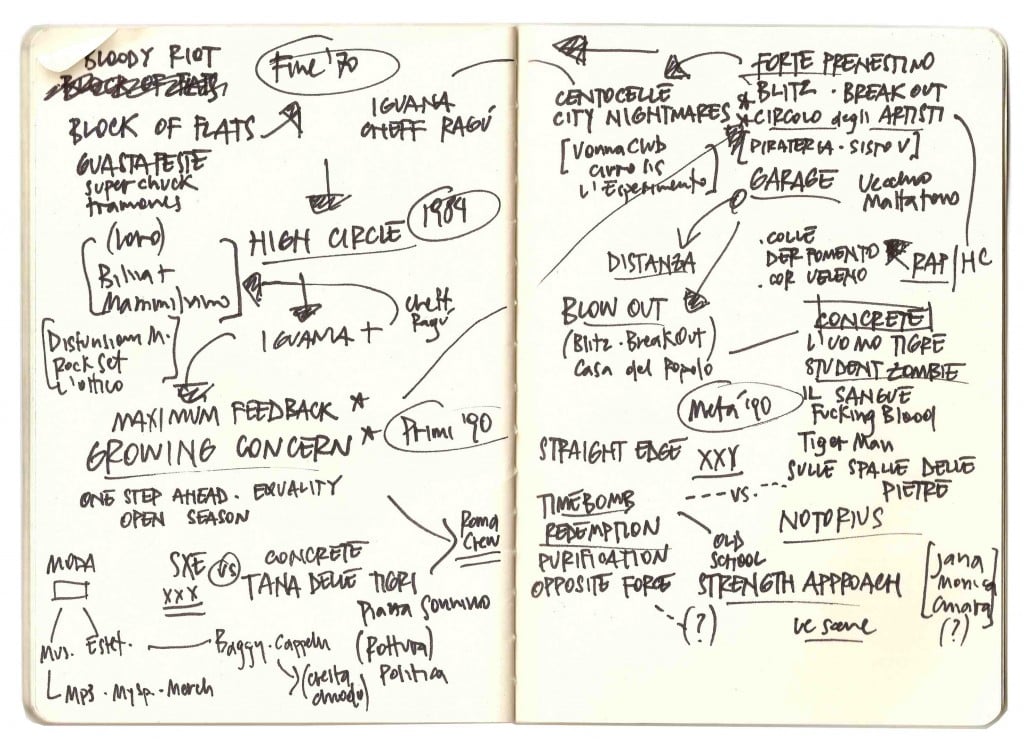

Hai fatto un lavoro di cinque anni sulla scena hardcore romana dagli anni ‘80 alla fine degli anni ‘90. Ha un qualche valore documentaristico?

Il lavoro è un documentario, nell’accezione più cinematografica del termine. È costruito a partire dalla raccolta di interviste ai protagonisti della scena e dei materiali da loro prodotti, ponendomi come satellite di questi racconti. È un’indagine sulle maniere di importazione di certi fenomeni prima di Internet e delle assimilazioni immediate – l’appiattimento globale – conseguenti al mezzo.

Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #2

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati