Parigi chiama Africa

Parigi si prepara all'invasione africana. L’appuntamento è il 9 novembre - questa volta al Grand Palais - per la 15esima edizione di “Paris Photo”, in cui la fotografia dal Sahara in giù sarà à l’honneur. Ne abbiamo parlato con Federica Angelucci, italiana emigrata a Cape Town, dove è uno dei direttori di Stevenson, galleria attiva nella promozione dell'arte africana fuori dal Continente Nero.

L’Africa subsahariana sarà l’ospite d’onore della prossima Paris Photo, con artisti e gallerie da Bamako a Cape Town. Un grande e atteso riconoscimento per la fotografia africana…

È difficile ricondurre la definizione di “fotografia africana” a quella dei singoli Paesi. Spesso da parte dei curatori occidentali, o comunque che non sono presenti sul territorio, si preferisce inglobare tutto sotto un’unica etichetta, ma è quasi impossibile. C’è una storia politica molto complessa di migrazioni all’interno del continente e tra Africa e il cosiddetto mondo occidentale. In realtà l’Africa – com’è stato detto da molti – è più uno stato mentale, un luogo metaforico.

In effetti, si fa presto a dire Africa… Stiamo parlando di un’area geografica vastissima, dal Mali al Sudafrica ci sono tantissimi Paesi, ognuno con la propria storia e le proprie tradizioni. Quali sono a tuo avviso, se ci sono, gli elementi in comune?

Quella africana è una fotografia umanistica, che si occupa di temi che hanno a che fare con la condizione umana. Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una serie di mostre sulla fotografia di studio o la città africana, incluse le varie edizioni della Biennale di Bamako, e questo aspetto lo si è potuto vedere benissimo. Sicuramente ci sono tantissime intersezioni di culture, lingue, condizioni spirituali, economiche e politiche: non c’è uniformità.

È vero però che ricorrono alcune idee: l’identità, la condizione urbana, la migrazione. Questo è interessante perché all’inizio il sinonimo di fotografia africana era il ritratto, per un’eredità coloniale, o antropologica. Parlare di fotografia africana faceva venire in mente il ritratto oppure le foto di fotogiornalisti non africani che erano inviati a documentare le situazioni di emergenza.

Federica Angelucci - photo Pieter Hugo

C’è stata un’evoluzione allora…

Sicuramente, ma la difficoltà di accesso all’Africa, necessario per capire e vedere la produzione locale di immagini, rimane. Ci sono pochissimi Paesi che vantano una tradizione consolidata di scuole, e per moltissimi fotografi – io l’ho visto due anni fa a Bamako – c’è il problema di organizzarsi, di capire cosa esiste al di fuori, di avere una piattaforma per potersi incontrare, quando non si parla addirittura di limitazioni materiali. Per tornare alla tua domanda, penso comunque che prevalga l’idea dell’identità e dell’engagement rispetto alla situazione sociale: è una fotografia più politica con rispetto alla visione “ombelicale” di molti artisti occidentali.

Ho l’impressione che questo ritorno alla documentazione della realtà, all’impegno politico che sta avvenendo anche da noi, anche se filtrato dalle sperimentazioni concettuali e linguistiche degli ultimi decenni, in Africa sia più spontaneo, diretto. Proprio perché supportato da un’esigenza più forte, da un’urgenza…

Sì, è vero, ma ciò non significa che non esistano pratiche d’avanguardia. In una delle mostre seminali sulla fotografia africana contemporanea, Snap Judgements, allestita all’ICP di New York nel 2006, il curatore Okwui Enwezor organizzò i lavori secondo quattro linee principali: il corpo e l’identità, il paesaggio, l’esperienza urbana, la storia collettiva e personale. Ci sono molte foto che rimandano all’autoritratto, all’uso di props teatrali e altri elementi per creare delle realtà parallele, fino alle performance, molto usate da fotografi giovanissimi, come Mohamed Camara o Mohamed Bourouissa, la cui fotografia è frutto di un’accurata messa in scena. La tradizione dell’autoritratto si è tramandata con i lavori di Rotimi Fani Kayode, Samuel Fosso, Zanele Muholi, tra gli altri: esporsi attraverso una performance del fotografo stesso diventa un modo per esprimere le proprie preoccupazioni.

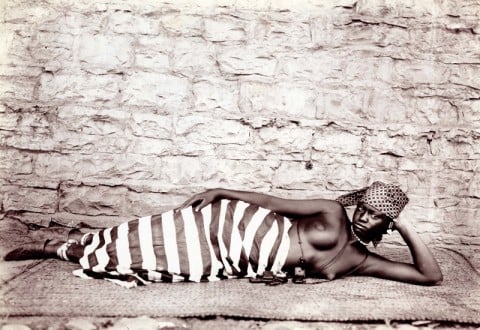

Anonimo - Soudan français - 1890 ca. - ©Lumière de roses

Hai citato Okwui Enwezor. Stavo proprio per chiederti, a proposito del punto di vista occidentale sull’Africa di cui parlavamo poco fa, se permane secondo te una mentalità postcoloniale, e se pensi che Enwezor con il suo lavoro e il suo sguardo dall’interno abbia contribuito a modificare una prospettiva un po’ massimalista sull’Africa.

Sicuramente hanno avuto un ruolo importante i grandi group show, a partire da In/Sight: African Photographers 1940 to the Present, curata nel 1996 proprio da Enwezor al Guggenheim di New York, la già citata Snap Judgements, o in maniera tangente rispetto alla fotografia Africa Remix di Simon Njami. Penso anche a L’Afrique par elle-même e recentemente, sempre di Njami, A useful dream, per citarne solo alcune. È stato importantissimo che l’Africa abbia avuto uno spazio dedicato, perché si conosceva così poco. Era importante mostrare queste foto della middle-class africana, capire come gli africani guardano se stessi. Allo stesso tempo credo però che sia sempre più importante guardare alla fotografia africana come parte di un movimento più globale. È come se si mettesse una piantina giovane in una serra per farla crescere finché non è abbastanza forte da poter affrontare la natura: credo che la fotografia africana stia per superare questa fase. Ovviamente è una metafora che non riguarda il suo reale valore e la sua maturità, ma la questione della sua visibilità.

Paris Photo sarà probabilmente un passo ulteriore in questa direzione…

Credo che si debba creare uno spazio definendolo, per poi andare oltre: i tre quarti dei fotografi più maturi spaziano su una piattaforma globale e non ha quasi più senso definirli in base al fatto che lavorano in Africa. Se penso a Zanele Muholi, che è una fotografa che si batte per i diritti della comunità omosessuale e delle donne nere lesbiche che vengono brutalizzate e uccise in Sudafrica, allora è importante contestualizzare il suo lavoro nella situazione molto specifica con cui si confronta. Allo stesso tempo ci sono tantissime similarità con il lavoro di donne fotografe americane sulle stesse tematiche, perché la natura umana e le sue dinamiche spesso si somigliano al di là delle latitudini.

Yto Barrada - Terrain Vague # 2, Etude pour une guerilla jardinière - 2008 - courtesy Galerie Polaris

Quelli che noi consideriamo i maestri della fotografia africana, da David Goldblatt a Malick Sidibé o Seydou Keïta rappresentano un riferimento per gli autori africani emergenti? Tra l’altro sono tutti nomi saliti alla ribalta in Occidente molto tardi, quando il loro lavoro era già in corso da molti anni.

Molti di questi fotografi erano conosciuti nella loro comunità, poi una volta portati all’estero sono “tornati” in Africa con un’altra risonanza e un’altra forza. Per i sudafricani immagino che David Goldblatt sia imprescindibile: la sua produzione è talmente ampia e articolata che è impossibile non fare i conti con lui. Non posso parlare molto di Sidibé o Keïta perché hanno una pratica molto specifica: sono certa che siano un modello di riferimento ma il loro è stato un lavoro molto di nicchia. Nei fotografi ritrattisti ci sono sicuramente dei riferimenti, cito ancora Zanele Muholi perché ha realizzato una serie, Faces and Phases, di ritratti a mezzobusto o di volti di black lesbians in cui c’è un’attenzione agli sfondi, agli accessori che queste donne indossano che non può non far pensare a quella determinata tradizione. Poi è interessante scoprire come ce ne siano tanti altri che seguono la stessa estetica, tanto che c’è stato anche un dibattito se siano veramente dei “maestri” o se si tratta semplicemente di quelli che sono stati più esposti. Non credo che sia pertinente chiederselo. Senza dubbio Sidibé, Keïta, o Okhai Ojeikere in Nigeria hanno sviluppato uno stile personale riconoscibile, ma in realtà ce ne sono stati molti e ce ne sono ancora. Ad esempio ho scoperto da poco James Barnor (che sarà in mostra a Paris Photo), un fotografo il cui archivio è stato recuperato da Autograph A.B.P., un nome nuovo che ha ottantadue anni!

Daniele De Luigi

Parigi // dal 9 al 13 novembre 2011

Paris Photo 2011

GRAND PALAIS

Avenue Winston Churchill

www.parisphoto.fr

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati