Sentire la fotografia. Intervista a Luisa Menazzi Moretti

In mostra a Berlino con il suo ultimo progetto ispirato alla questione della pena di morte in Texas, la fotografa friulana racconta la storia di una carriera decollata in età adulta e di una passione che, al contrario, esiste da sempre. Tra viaggi, parole e un’imprescindibile emotività.

Gli scatti di Luisa Menazzi Moretti (Udine, 1964) lasciano il segno, colpendo sguardo e mente con un vigore leggero, poetico. Senza velleità reportagistiche o trappole retoriche, i soggetti delle sue fotografie conservano intatta la loro essenza e una potenzialità espressiva derivante da ciò che li compone: forme, colori, dettagli. Interessata alla realtà, l’autrice sceglie spesso la parola come strumento di traduzione visiva. Un veicolo naturale, che lascia spazio all’immagine, aprendo nuovi scenari di senso.

Da dove nasce la tua passione per la fotografia?

Mio nonno era un regista, Mario Camerini, e i suoi film più famosi risalgono agli Anni Trenta. Sono cresciuta vedendo le fotografie scattate da mia nonna sul set. Sin dai dieci anni io ero la fotoreporter della famiglia, poi sono andata negli Stati Uniti, prima a New York per un mese e poi in Texas, e al liceo ho subito scelto dei corsi di fotografia. All’inizio è stato uno shock arrivare in Texas: ho iniziato a fotografarne i luoghi con delle convenzioni diverse rispetto a quelle che avevano i ragazzi lì. Ho continuato, ho comprato una camera oscura, ma non avevo mai pensato di realizzare qualcosa di artistico. Poi, attorno ai 48 anni, ho cominciato a pensare che avrei voluto fare qualcosa con la fotografia. Ho avuto la fortuna che un curatore di Milano vedesse le mie fotografie e mi seguisse, i miei scatti sono stati esposti in mostre di fotografi emergenti e tutto è decollato.

Quindi all’inizio non avevi pensato di intraprendere la professione di fotografa?

La mia famiglia tendeva a farci interessare di cose solide. Mio nonno era un regista, ma non si è mai considerato un artista. E comunque io arrivo alle cose sempre dopo, sono lenta.

Hai nominato il Texas ed è automatico pensare al tuo progetto Dieci anni e 87 giorni in mostra a Berlino nell’ambito dello European Month of Photography. Cosa ti ha spinto a realizzarlo?

Da tanto tempo volevo realizzare questo progetto sulla pena di morte in Texas, anche perché, fin da ragazzina, mi ha sempre colpito molto il fatto che a quaranta miglia da casa mia ci fosse il braccio della morte. MI ricordo che all’epoca alcuni carcerati vennero a scuola a parlare con noi. Per me fu un’esperienza molto forte vedere questi ragazzi così giovani, vestiti di bianco, distanti, mentre io avrei voluto invitarli a giocare insieme a me e ai miei compagni. Erano come noi. Ho sentito quindi la necessità di realizzare questo progetto ma in maniera diversa rispetto al reportage, perché di reportage su questo argomento ce ne sono tantissimi, e molti anche fantastici, come quello di Herzog proprio sul carcere di Livingston e di Hansville. Una mia caratteristica, che vorrei mantenere, è lavorare con le parole. Sono voluta partire dalle lettere e dalle interviste dei carcerati, tutte già pubblicate. Oltre 536 persone sono state uccise dall’introduzione dell’iniezione letale. Le loro parole mi hanno suscitato delle immagini che intendono raffigurare quel momento di vita dentro il carcere. Non è un progetto sulla morte dei carcerati, ma sulla vita nel braccio della morte.

Credo che raccontare la morte con la vita sia una scelta molto coraggiosa, e anche rischiosa.

Il rischio c’è. Se io avessi conosciuto personalmente i carcerati, questo tipo di progetto non sarebbe venuto alla luce, perché si sarebbe generata una situazione di empatia o di allontanamento. Io ho voluto fare un lavoro di comprensione delle loro condizioni, senza per forza mostrare i terribili eventi che accadono nel braccio della morte.

Luisa Menazzi Moretti, Words #21, Sud, 2012

Prima hai fatto riferimento alla parola come componente dei tuoi lavori. Quale significato assume la parola scritta se avvicinata alla pratica fotografica?

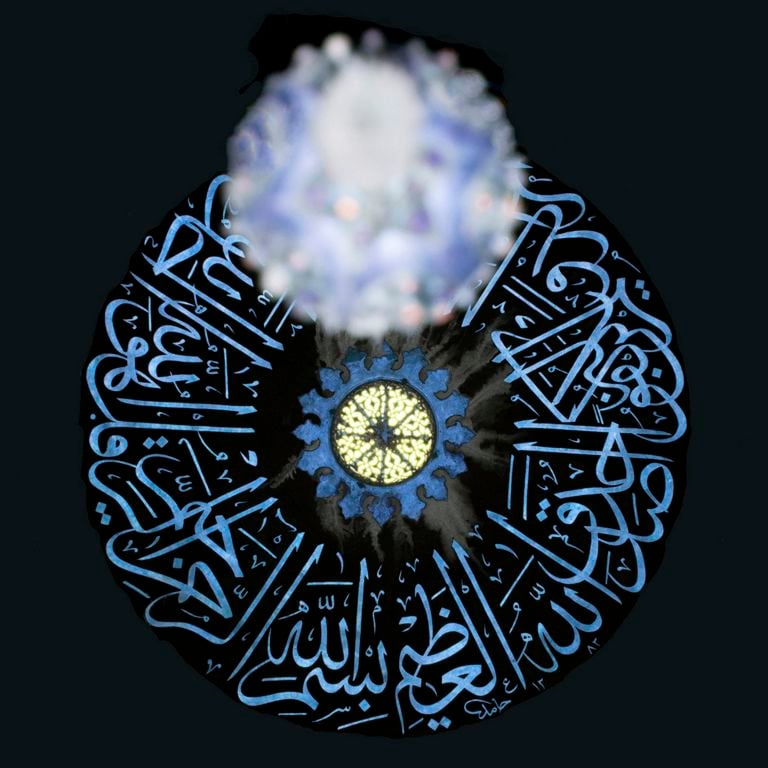

Per me assume un significato diverso da quello che ha nella realtà, come è accaduto nel lavoro intitolato Words, dove compaiono fotografie di parole spezzate e frasi incompiute: allontanando il significato dal significante, si crea altro. Molto spesso usiamo il linguaggio in maniera automatica, senza sentire il suono o senza guardare la parola, quindi io ho cercato di osservarla da un punto di vista diverso. E hanno fatto così anche gli scrittori, i musicisti, gli artisti, i giornalisti, i teatranti che hanno scritto per questo lavoro. Sono 21, hanno scelto una fotografia per creare un testo inedito e così la mostra risulta essere una collettiva, con le mie immagini e i loro testi.

Trovo che nei tuoi scatti ci sia una sfumatura poetica quasi tangibile, materica e uno sguardo fotografico molto rigoroso. L’unione di questi due aspetti dà vita a una sorta di dispositivo poetico.

Questo è un complimento. Sì, io tengo alla semplicità, come nel caso di Ingredients for a Thought, il lavoro che ho fatto in occasione di Expo Milano, ispirandomi alle filastrocche dei bambini per affrontare le tante sfumature legate al tema del cibo. E poi non voglio spiegare troppo, credo sia importante lasciare la libertà di leggere un’opera.

Luisa Menazzi Moretti, Solo, #10, 2013

E per quanto riguarda la figura umana? Che valore ha nei tuoi scatti?

Il progetto inedito che ho presentato a Villa Manin, Solo, si basa sulla presenza umana. È ispirato al romanzo The Lovely Bones e offre un visione della vita nell’aldilà attraverso una concezione non religiosa ma fisica. Io sono agnostica e mi piacerebbe pensare che la fisica possa spiegare il nostro passaggio a una vita altra. Prendendo spunto dal romanzo di Alice Sebold, ho cercato di immaginare questi personaggi nel momento in cui arrivano in un’altra dimensione e sono sperduti, soli. C’è sempre una leggera barriera tra noi e loro. A volte sono ostacoli naturali ottenuti con vetri e riflessi, in altri casi ho creato io questi ostacoli, rifotografando la fotografia con l’aggiunta di oggetti, senza alcuna post-produzione. Per marcare la distanza e il fatto che esista qualcosa all’interno di questa separazione. Si tratta di una sorta di rinascita, con la voglia di crescere in un’altra dimensione. Anche in questo caso, non è una visione della morte, ma un conforto.

A livello tecnico, come ti piace fotografare, come crei il setting dello scatto, come ti muovi durante la post-produzione?

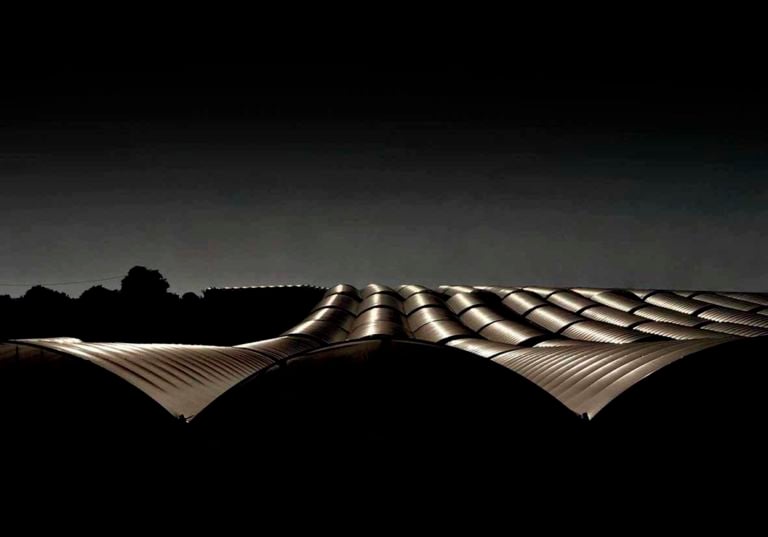

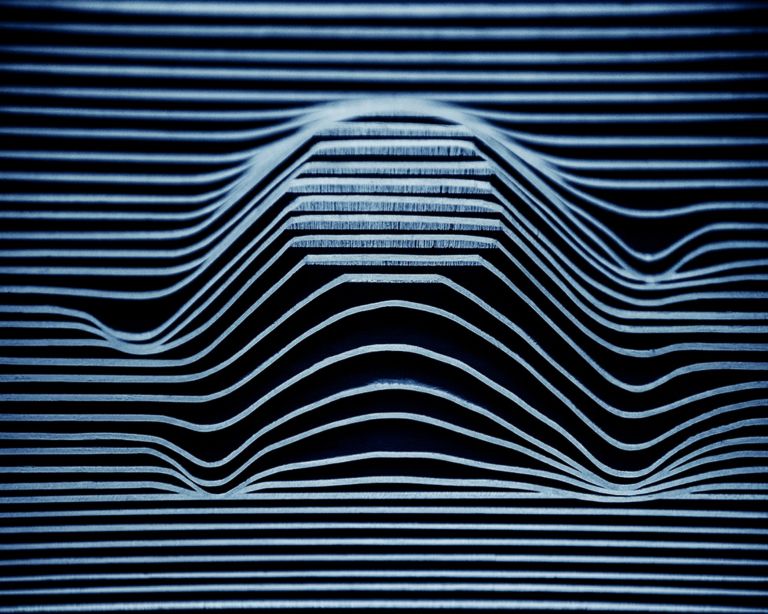

Mi occupo interamente della post-produzione, poi, quando vado dal mio stampatore, lavoriamo insieme per tarare la luce. La stampa è sempre un lavoro a quattro mani e trovo sia un momento fondamentale. Ad esempio, in π, la serie basata sul valore simbolico dei cerchi in mostra alla galleria La Salizada di Venezia, nonostante l’apparenza non c’è molta post-produzione. Sono tutti elementi reali. Tendo a usare la post-produzione come si faceva una volta in camera oscura, scurendo e schiarendo. Per il resto, lavoro molto sul dettaglio che, secondo me, stravolge la realtà. Possiedo due obiettivi, lavoro con una Nikon 600D e con pochissima attrezzatura. Credo che l’inquadratura sia fondamentale, come nel montaggio di un film. Se non c’è l’inquadratura giusta, il film non parla.

Luisa Menazzi Moretti, Cose di natura, Alberi e specchio, 2012 (immagine 100×70, finita 117,5×87,5)

Progetti futuri?

Andrò in Basilicata per realizzare un progetto sui rifugiati siriani e le loro famiglie, ma non so se e quale forma prenderà. Intanto vorrei ascoltare i loro racconti e vedere se da essi nascono le immagini, evitando anche stavolta la forma del reportage. Un altro progetto, che sto stampando sotto forma di portfolio, riguarda ancora il Texas e un west che sta scomparendo, da cui il titolo che mi piacerebbe attribuirgli, Far Fading West. Vorrei legarlo al lavoro sulla pena di morte, perché i due argomenti sono connessi. Altro progetto futuro è portare Dieci anni e 87 giorni a Santa Maria della Scala – ente senese che investe su autori non ancora affermati e che ha prodotto la mostra e il catalogo di Berlino – da marzo a maggio. Sono molto contenta che Santa Maria della Scala voglia far conoscere questa mostra, evidentemente non creata per fini commerciali.

Arianna Testino

Berlino // fino al 28 ottobre 2016

Luisa Menazzi Moretti – Ten Years and Eighty-seven Days

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

Hildebrandstraße 2

030 2699 41 – 0

[email protected]

www.iicberlino.esteri.it

Venezia // fino al 27 ottobre 2016

P Greco

LA SALIZADA

San Marco 3448

041 2410723

[email protected]

www.lasalizada.it

www.luisamenazzimoretti.it

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati