Dialoghi di Estetica. Parola a Tommaso Trini

Critico e attento osservatore delle nuove forme di espressione che costellano l’arte contemporanea dagli Anni Sessanta, Tommaso Trini ha posto alla base della sua scrittura critica il dialogo con gli artisti e il suo vivo interesse per le ricerche tecnologiche e la comunicazione. Una selezione dei suoi scritti elaborati nell’arco di un cinquantennio è stata raccolta nel volume curato da Luca Cerizza e pubblicato da Johan & Levi editore. In questo dialogo sono stati affrontati insieme a Trini una serie di temi: il carattere della scrittura critica, l’estetica diffusa e l’apertura dell’arte al mondo, la produzione di nuove forme espressive.

Leggendo i tuoi saggi ho avuto spesso l’impressione che la tua scrittura critica sia mutevole perché nasce dal tentativo di essere il più possibile aderente a quella mutevolezza che contraddistingue le poetiche artistiche che esplora. Che cosa ne pensi?

È vero. Infatti, dedico molto sforzo alla scrittura e sono infelice fino a quando non mi sento il più possibile dentro a essa. Se riesco in questa impresa, allora mi sento libero e soddisfatto. A quel punto provo un grande piacere rileggendo quel che ho scritto. Ma, oltre alla fatica, credo che in fondo si tratti anche di libertà. Scrivere per me vuol dire tenere conto tanto della narrazione quanto dell’artista al quale sono in qualche modo debitore.

Quale pensi sia la principale caratteristica della scrittura critica?

A me è sempre sembrata la possibilità di essere responsabile di una pars construens che appartiene alla poetica e al lavoro che incontro. Con la scrittura critica parlo di qualcosa che è altro da me, ma devo anche tenere ben presente le possibilità e i vincoli dell’esercizio interpretativo. Per me, che non amo particolarmente parlare di correnti o di movimenti, la scrittura trova origine soprattutto nella possibilità di stabilire connessioni.

Chi è il critico, qual è la sua identità?

Identità vuol dire avere un’etica. In principio c’è una morale che poi naturalmente si riversa in quello che scrivo a proposito del lavoro. Come critico però non cerco la verità, ma il senso che posso comprendere e approfondire attraverso la scrittura. Ho quindi una grande responsabilità su di essa.

Immaginiamoci la cassetta degli attrezzi del critico: che cosa ci metteresti dentro?

Dovrebbe contenere uno strumento, una specie di piccolo cervello elaboratore, che permetta al critico di fare ancora più connessioni con il sapere, anche quelle che egli non si aspetta, di raccogliere dati e organizzarli ecc. Ma non basta questo. Per esempio, io ho un approccio filologico e mi soffermo a lungo sui significati e gli usi delle parole. Cerco le connessioni possibili. La cassetta degli attrezzi dovrebbe allora permettermi di poter cogliere anche l’ampiezza d’onda dell’energia di un’opera su cui sto lavorando.

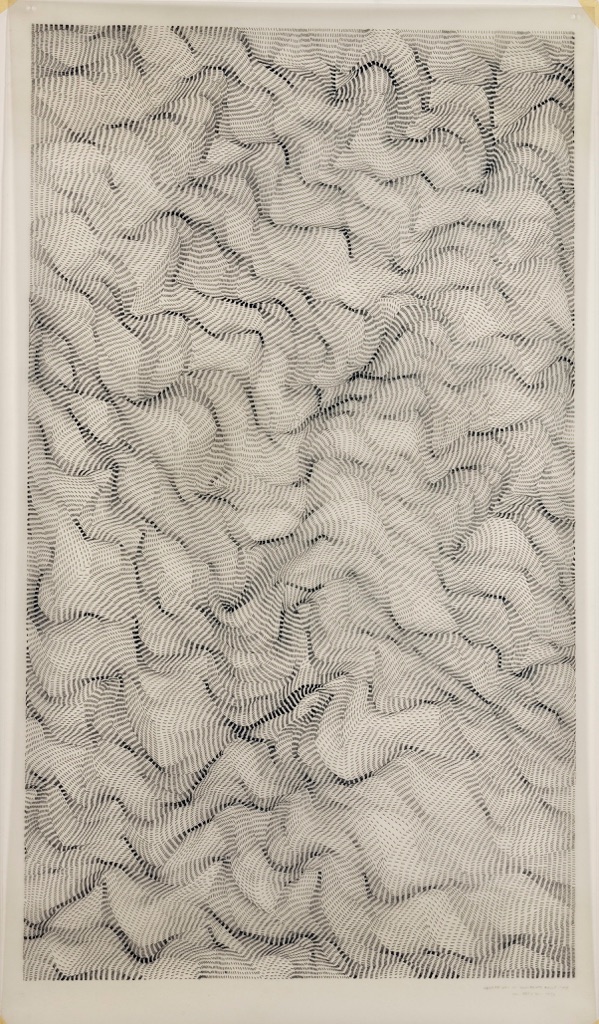

Dadamaino, Movimento delle cose,1996

Che cosa intendi con “ampiezza d’onda”?

Si tratta di una suggestione che conservo dalla lettura di Richard Dawkins. Pensa a Pollock, ci troviamo di fronte alla traduzione visiva di onde. A prima vista possiamo vedere i suoi lavori come dei frattali. A ben vedere però, essi sono semmai delle onde che continuano a spostarsi in profondità e non di lato. Penso spesso a questo spostamento, questa natura ondulare, ricordando quanto mi ha detto una volta Michelangelo Pistoletto: “Per capire come andare avanti, io riprendo da indietro”. Ecco, l’aspetto che mi interessa è proprio questa tendenza a riprendere il dietro dell’onda, lanoche possiamo riconoscere anche nel lavoro di altri artisti, quando usano la serie di Fibonacci fosse solo per farne del neon.

Nel 1964 scrivevi di Pistoletto che le sue opere sono il segno di un rinnovamento della produzione artistica perché ci attirano in nuovi spazi, evitando il soffocamento della pittura.

Con Pistoletto ho trovato una sintonia continua. Sono rimasto molto colpito dalla sua idea di una realtà interna all’opera che può anche uscire fuori da essa. C’è una sua opera in particolare, che per me è il cuore del suo lavoro, e alla quale sono particolarmente interessato: il Metro cubo di infinito del 1966. L’ho sempre pensato come uno scrigno che contiene quello che Michelangelo avrebbe fatto più tardi con le sue opere specchianti. Penso che le trasformazioni dell’arte di quegli anni, la stessa esplosione del poverismo, siano profondamente legate al riconoscimento di questa duplicità.

Che influenza ha avuto tale duplicità sul tuo lavoro critico?

Attraverso la metafora di Borges dello stregone che dorme e che crea un figlio in sogno, ho pensato spesso a due vite: una reale e l’altra irreale, che però non possiamo considerare virtuale perché appartiene a quella reale, è dentro di essa pur essendo altro da essa. Ho concepito allora la duplicità come un meccanismo narrativo. Tant’è che da ragazzo, a Torino, immaginavo una storia in cui un altro giovane aitante narratore duellava con me e, anzi, mi rifuggiva… Un’immagine che mi spinse anche a pensare che forse sarebbe stato meglio abbandonare l’idea di fare lo scrittore.

Per fortuna si trattava solo di immaginazione e tu hai continuato a scrivere sull’arte e le sue evoluzioni. Secondo te qual è la sua più significativa trasformazione ottenuta in quegli anni?

Sono stato prima di tutto testimone del passaggio dall’astratta raffigurazione dell’interiorità alla sua espressione. In questo senso, il lavoro sulle opere specchianti di Pistoletto, i dialoghi che ho avuto con lui e il testo che scrissi per il catalogo dei Sonnabend sono stati tutti momenti fondamentali. I Quadri specchianti offrivano la possibilità di entrare nell’opera. Un tema che sarebbe diventato ricorrente proprio in quegli anni. Pensa per esempio alla copertina di Data del febbraio 1972, con l’opera di Giovanni Anselmo intitolata appunto Entrare nell’opera.

Vincenzo Agnetti, Libro dimenticato a memoria, 1970

Guardando al lavoro di artisti come Nauman, Gilardi, Kounellis, De Maria, Long, Heizer, tu hai scritto che la nuova arte “riguarda la condizione umana”, “vuole essere una risposta positiva”, tant’è che gli artisti “materializzano una ricerca di vita, e di vita liberata”. Quali saranno le prossime trasformazioni dell’arte sulla base di questi presupposti?

Ho sempre guardato all’arte dal punto di vista della sua storia e dell’introduzione di nuove forme. L’arte dovrebbe essere costitutiva di una attività educativa che può offrire una istruzione di grande livello, proprio perché è messa in forma dell’espressione dello spirito. Allo stesso tempo penso che essa dovrebbe prendere anche una sua direzione non artistica, diciamo pure spirituale. Le prossime trasformazioni dell’arte penso che siano legate alla possibilità che hanno i migliori artisti – che potremmo pensare come nuovi “animisti”– di costruire comunità. Comunità in grado anche di filosofare per smetterla con la teologia.

Che fine fa la forma in tutto questo?

Resta quel passo indietro cui si è accennato. La forma torna a essere una parte spezzata della simbolizzazione. Credo infatti che il simbolo sia generativo poiché ha bisogno di potersi moltiplicare attraverso le cose, dunque mediante le forme che vengono create.

Nel caso in cui, come accade dagli Anni Sessanta, parte dell’arte si basa sulla produzione di “opere spogliate”, pensi che abbiamo ancora a che fare con la concretezza dei suoi oggetti?

Non ho mai inneggiato all’immaterialità. Neppure nel caso in cui, per simpatia, si volesse ragionare sul bianco, sul candore e l’invisibile dei lavori di Roman Opalka. Neanche in questo caso c’è solo immaterialità. Piuttosto, c’è sostituzione. L’arte mette in animo, più che in forma, nuove esperienze della spiritualità umana e sarà un bel giorno quello in cui sostituirà l’economia degli oggetti con quella di altri doni.

Nei tuoi scritti hai considerato gli orizzonti artistici che possono aprirsi grazie a queste molteplici espressioni dello spirito usando la nozione di “estetica diffusa”. Di cosa si tratta?

L’estetica diffusa riguarda la possibilità di incontrare l’arte dappertutto, anche di là dalle sedi istituzionali e dei luoghi in cui solitamente potevamo trovarla. Penso all’estetica diffusa riflettendo anche sulla prossemica e sull’apertura dell’arte al mondo.

Tommaso Trini, Mezzo secolo di arte intera (Johan & Levi)

Insieme a questa apertura dell’arte al mondo, hai descritto la possibilità di mettere a nudo l’arte introducendo quello che chiami “sensorio”. Che cosa intendi con questo termine?

Quando ho iniziato a occuparmi di critica ho tradotto un testo di Robert Smithson del 1966, Entropy And The New Monuments, e ho iniziato a lavorare sulle poetiche minimaliste. Sono state in particolare le riflessioni di Donald Judd a influenzare la mia idea di sensorio. Penso infatti che abbiamo la possibilità di moltiplicare i nostri sensi grazie alle tecnologie e all’uso dei materiali. Credo che questo renda possibile una sintesi tra ciò che sentiamo e il nostro tentativo di dargli un senso.

Il sensorio e l’estetica diffusa rimandano alla natura relazionale e partecipativa dell’arte. Qual è la tua posizione su questo fronte?

Penso alla partecipazione come possibilità di entrare in sintonia attraverso la produzione di senso che l’arte può offrire. Non sono però convinto di una possibile co-autorialità alla radice del lavoro artistico. Per esempio, nonostante non ne sia particolarmente affascinato, l’idea di un’opera d’arte totale è profondamente legata al momento della condivisione, allo scambio collettivo. È qualcosa che mi è sempre sembrato profondamente influenzato dall’estasi e non da una condivisione autoriale all’origine del lavoro. L’opera spogliata, come la chiami tu, credo sia il frutto del destino del singolo artista. Il carattere filologico del suo lavoro è fondamentale perché essa possa in qualche modo riuscire.

Davide Dal Sasso

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati