Dialoghi di estetica. Parola a Ugo La Pietra

Artista, architetto, designer. Ugo La Pietra è un instancabile ricercatore che dagli Anni Sessanta conduce la sua attività attraversando le arti e ponendo particolare attenzione al rapporto tra individuo e ambiente. Ha sperimentato in diversi ambiti: dall’arte segnica a quella concettuale e ambientale, dal design all’architettura radicale alla nuova scrittura. In questo dialogo abbiamo approfondito insieme a La Pietra alcuni dei temi e dei concetti chiave della sua poetica: la ricerca, la sinestesia tra le arti, l’operatore estetico, l’arte per il sociale, il nesso reale-virtuale.

La possibilità di fare ricerca è il cuore pulsante del suo lavoro. Tuttavia, considerare la sua una ricerca artistica è riduttivo. Qual è il principale elemento che contraddistingue questo modo di lavorare?

Fare ricerca per me vuol dire lavorare secondo un’attitudine antropologica, porre attenzione ai comportamenti delle persone e alle loro relazioni con l’ambiente e lo spazio. L’elemento che caratterizza il mio lavoro è soprattutto la direzione della ricerca: solitamente il percorso di un artista nasce dall’interno, il mio invece parte dall’esterno.

Come influisce la direzione di questo percorso sul suo lavoro?

Proviamo a fare una similitudine e consideriamo la differenza tra artigiano e artista. Il primo parte dalla materia e cerca di arrivare all’idea, il secondo parte dall’idea e poi si serve della materia. L’artigiano, che è un artista di arte applicata, rimane in un certo senso schiavo della realtà a lui esterna e finisce col dipendere dalla materia. Spesso questa dipendenza può anche rovinarlo poiché rimane invischiato nel tentativo di scoprire le alchimie, le ragioni, le tensioni dietro alla materia. Il mio lavoro è influenzato in questo modo: mi lascio suggestionare da fenomeni esterni, dalla società, dal comportamento degli individui e dalle loro relazioni a livello urbano e domestico. Un percorso che parte dall’esterno è una scoperta continua.

Il suo lavoro si traduce in un modello operativo che mi sembra abbia due caratteristiche: da una parte è una forma di sottrazione dalle dinamiche del mondo dell’arte, dall’altra apre a una nuova artisticità. Che cosa ne pensa?

In questa attitudine a guardare, osservare e leggere c’è il mio modello operativo. Un modello che come hai detto tu non appartiene immediatamente al mondo dell’arte. Tant’è vero che attraverso questa mia attitudine alla ricerca ho fatto diverse operazioni esclusivamente didattiche e didascaliche senza la pretesa di fare delle opere d’arte, e che sono diventate tali solo in seguito. La ricognizione su un luogo o un territorio, l’indagine su un comportamento, un individuo o un gruppo sociale possono assumere in seguito una dimensione “estetica” estremamente rilevante in virtù delle sovrapposizioni di diversi fattori sociali e culturali che hanno contribuito a trasformarli.

Ugo La Pietra, da I gradi di libertà, Recupero e reinvenzione Orti urbani, 1969. Courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milano

La ricerca che si intreccia all’attitudine antropologica, l’attenzione per la realtà e le sue sfaccettature sociali, relazionali e politiche, trovano particolare espressione nella sua idea della sinestesia tra le arti.

La sinestesia tra le arti aveva la caratteristica di accettare le diversità delle discipline e allo stesso tempo di attraversarle praticandole. In termini pratici, un’operazione complicatissima. Per me è voluto dire essere un designer, un architetto, un musicista anche se non lo ero. Per poter ottenere la sinestesia bisognava entrare nella disciplina. Praticarla e non limitarsi a osservarla; servirsi dei suoi strumenti e mezzi tenendo conto dei paletti che la regolano.

Quali sono i tratti più importanti della sinestesia tra le arti?

La sinestesia non coincide con la interdisciplinarità ma con la continua possibilità di fare delle esplorazioni in ciascuna disciplina seguendone di volta in volta le sue regole. Possiamo pensarla come un modo di lavorare con cui si entra in una disciplina, si prende e si travasa. Un continuo entrare e uscire dall’una all’altra che ha caratterizzato il mio modo di fare ricerca. In questo senso, essere designer, architetto o musicista è voluto dire essere anche quello e non proprio quello.

Come si accosta questo metodo, basato sull’attraversamento delle diverse discipline artistiche, alla possibilità di fare l’artista?

Fare l’artista per me vuol dire lavorare in questo modo e continuare a esplorarne l’originalità. Quando nel 1962 ho scoperto la sinestesia tra le arti, ho pensato a un cambiamento epocale poiché si trattava di un modo nuovo di pensare alle arti. Un modo al quale credo ancora oggi.

L’attraversamento delle discipline e il conseguimento della sinestesia tra le arti portano a un’altra nozione che vorrei approfondire, quella di “operatore estetico”.

Si tratta di un termine che rivela il bisogno di esprimere il concetto di artista che lavora per il sociale, non nel sociale. L’operatore estetico è colui che lavora facendo anche un passo indietro rispetto al proprio segno. L’artista che lavora nel sociale, solitamente tende invece ad amplificarlo anche fino alla sua esaltazione. Lavorare per il sociale vuol dire infatti mettere in secondo ordine la priorità del segno.

Ugo La Pietra, Immersione Uomouovosfera, 1968. Courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milano

In quali orizzonti si inscrive l’arte per il sociale?

Anche in quello della didattica. Gli operatori estetici possono essere infatti dei creativi che si occupano di fare qualcosa che nessuno fa. In particolare si occupano di configurare l’ambiente urbano rendendolo abitabile. Essi compiono quelle operazioni che ognuno di noi fa nel proprio spazio privato estendendole alla sfera pubblica. Il compito del creativo è perciò di aiutare le altre persone a riattivare un rapporto con l’ambiente in cui vive.

Da dove trae origine questa operosità didattica finalizzata all’abitabilità dell’ambiente urbano?

Nei miei corsi il punto di partenza sono soprattutto le risorse del territorio. Questo significa guardare anzitutto alle risorse per capire come andare a offrire una risposta in termini progettuali nel luogo in cui si è scelto di operare. Il risultato non è perciò né l’opera d’arte né quella di design o di architettura, perché si tratta piuttosto di riuscire a rendere abitabile l’ambiente.

Vorrei tornare un momento al suo modo di lavorare in cui le suggestioni dall’esterno si intrecciano alla progettazione. Quest’ultima la considera come una scomposizione in elementi o come una successione di possibilità combinatorie?

In generale, quegli elementi che mi circondano mi portano spesso a lavorare sulle possibilità combinatorie. Nel mio lavoro il progetto è uno strumento che può servire anzitutto per svelare qualcosa, per decodificarlo ancor prima di offrire una soluzione. Si tratta di un aspetto del progetto che rientra anche nelle ricerche condotte in architettura.

Soffermiamoci un momento su questo punto.

Durante gli Anni Settanta numerosi architetti e artisti hanno lavorato per il sociale sviluppando progetti che miravano a rispondere a una richiesta che veniva dalle persone. Spesso però il progetto finiva con l’assecondare esigenze che erano frutto di una imposizione dei mezzi di comunicazione sulla volontà delle persone.

Ugo La Pietra, La grande occasione, film (1973), foto di scena di Aurelia Raffo, 1972. Courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milano

Come si traduce invece questa specificità del progetto nei suoi lavori?

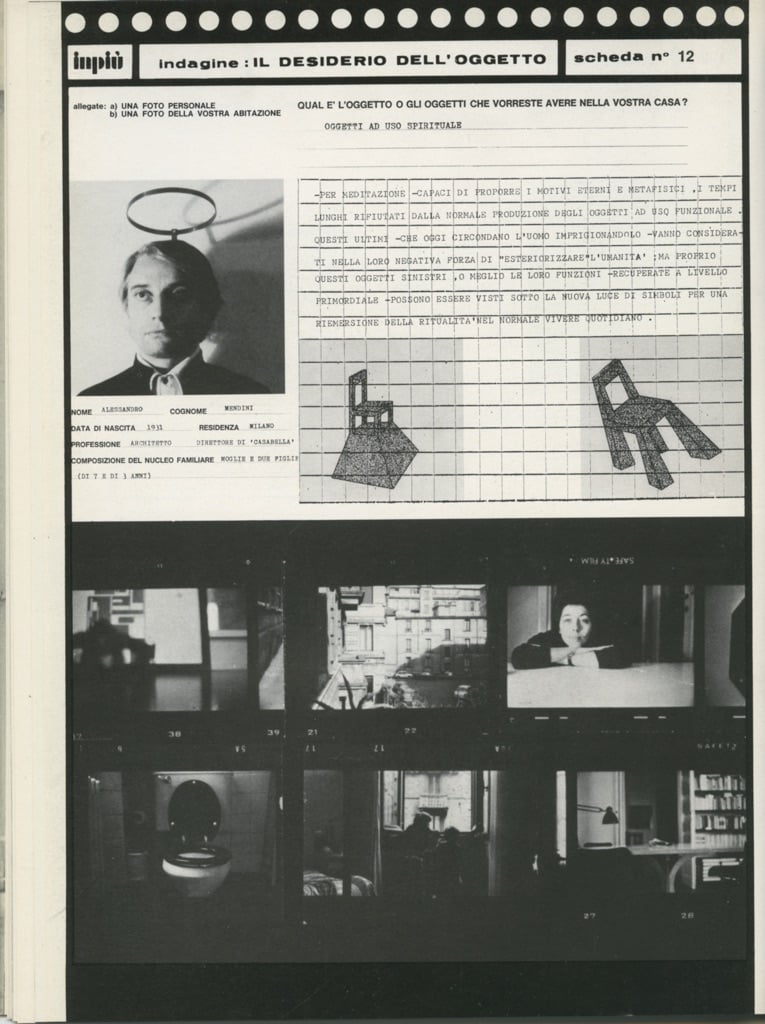

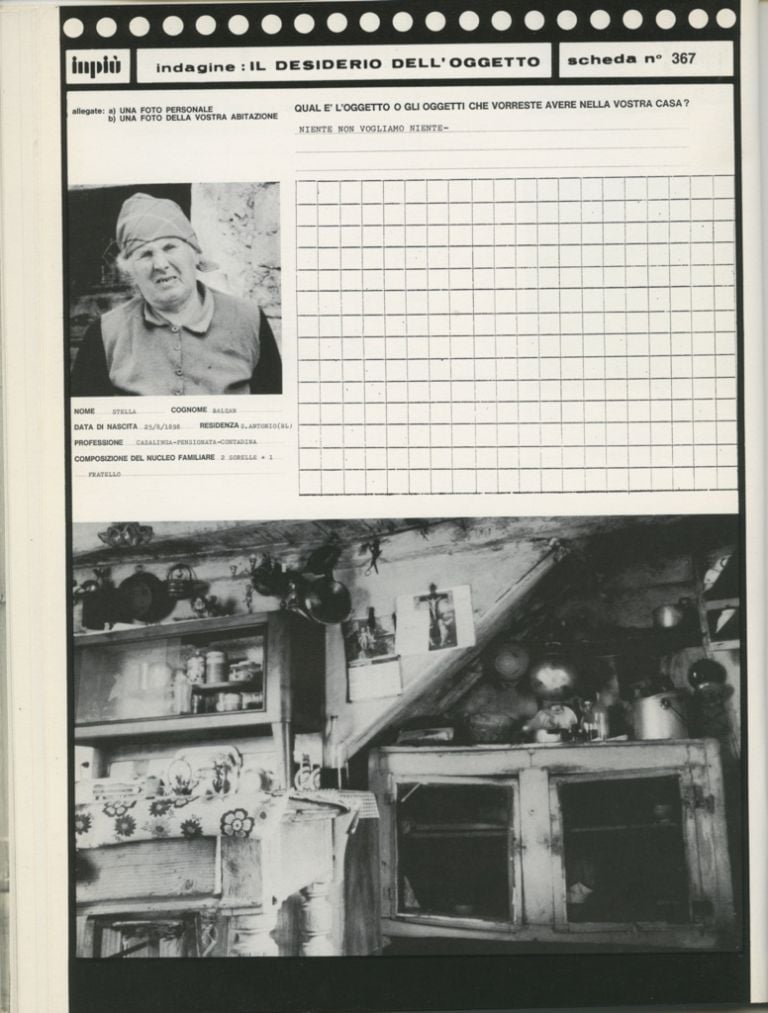

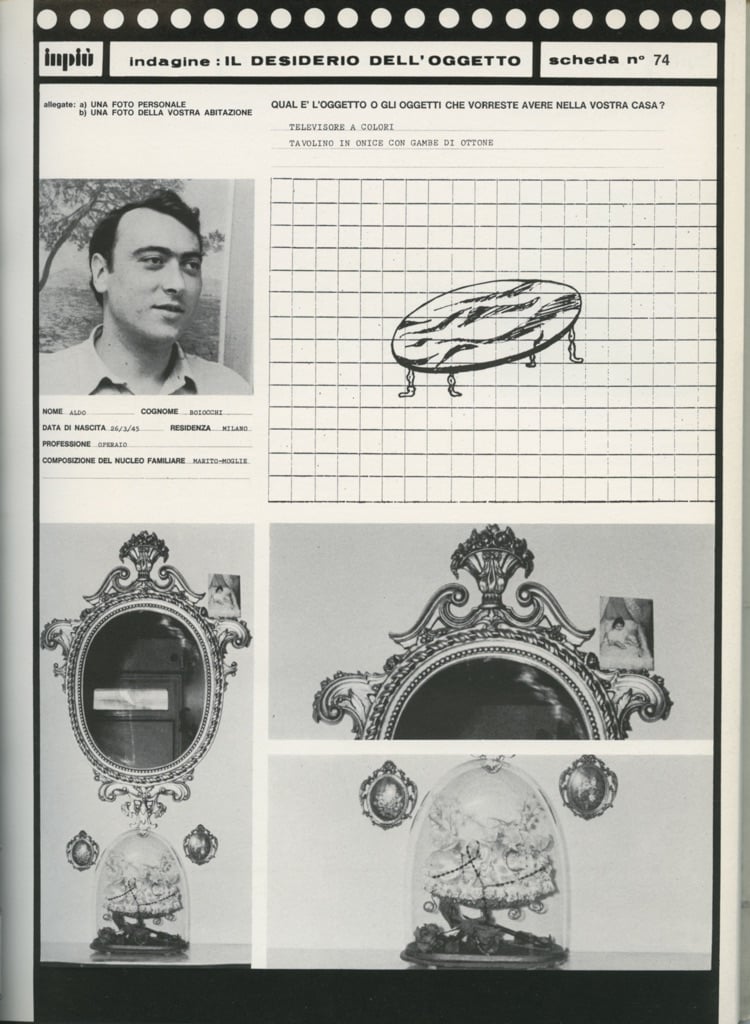

Nella possibilità di decodificare qualcosa prima di averlo risolto. Per esempio, una delle mie più belle ricerche, Il desiderio dell’oggetto, mostra che l’operaio desidera un oggetto diverso dall’impiegato, dall’intellettuale, da chi vive da solo in montagna ecc. Se chiedi a una persona che cosa desidera, questa ti risponderà con quello che sa ossia con quello che i mezzi di comunicazione le hanno imposto. Il primo compito è allora smontare questa codificazione. Come le Immersioni, anche queste ricerche sono strumenti di decodificazione.

Questa idea del progetto mostra bene due fasi che mi sembra caratterizzino le sue ricerche: prima smonta un congegno, poi ne mette a disposizione le componenti.

Prima di dare una risposta da progettista, ossia offrire una soluzione, è necessario conseguire l’obiettivo della decodificazione: le persone devono prendere consapevolezza della loro condizione, del loro rapporto con l’ambiente, la società ecc. Un compito per niente facile, profondamente legato alla possibilità stessa di riuscire a svelare qualcosa.

Che rapporto c’è tra progettazione e procedure creative?

È una questione spinosa. Prendiamo l’ambiente dell’accademia: la parola “progetto” è stata respinta perché è sempre stata legata al mondo dell’artigianato, al suo posto si è preferito “creatività”. Tuttavia, non possiamo fare a meno di riconoscere che in qualsiasi tipo di creazione artistica esiste una fase di progettazione, esplicita o implicita che possa essere. Essere creativi vuol dire passare attraverso diverse fasi progettuali che permettono di sviluppare il lavoro.

La grande occasione, che ho rivisto di recente alla mostra I gradi di libertà presso la Laura Bulian Gallery, esprime questo profondo legame essendo una sorta di inno alle possibilità progettuali, oltre che una critica alla loro vanificazione culturale.

Il film nasce come metafora di ciò che l’arte italiana ha dovuto subire e delle condizioni in cui è costretto a vivere l’artista nella nostra società che non lo riconosce come dovrebbe. Sul piano culturale, il più bel pezzo della mia ampia creatività è proprio La grande occasione, un film che considero immortale.

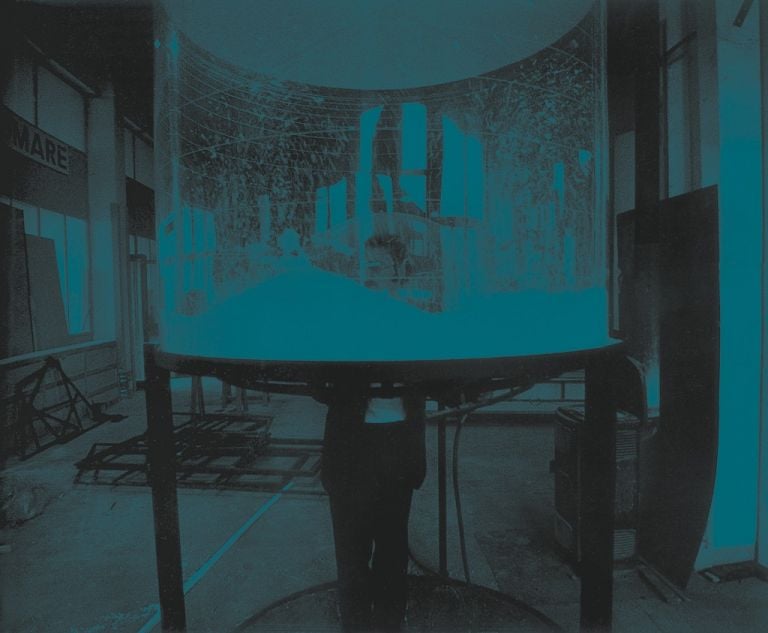

Insieme al tentativo di incidere sulla realtà con la progettazione, che prende forma attraverso le sue azioni negli spazi della Triennale, il film offre anche un interessante spunto sulla relazione tra reale e virtuale.

È un tema su cui ho lavorato molto cercando di mostrare che siamo in una società in cui abbiamo imparato a convivere con entrambe queste dimensioni anche grazie alle arti. Il cinema, per esempio, offre spesso modi diversi di conciliare reale e virtuale. Ma questo binomio non è l’unico che mi ha impegnato nel corso delle mie ricerche.

Qual è l’altro?

Quello tra concettualismo e spettacolarità. Due fattori agli antipodi, che tuttavia sono riuscito a conciliare. Dopo il lavoro svolto sulla concettualità che mi ha impegnato per un ventennio, mi sono chiesto come si potesse ottenere questa conciliazione. Una scintilla è scattata quando, nel mezzo delle mie ricerche sul verde, sono rimasto colpito da un labirinto: non c’è niente di più spettacolare e allo stesso tempo concettuale di un labirinto. E lo stesso vale per una panchina: è un luogo dove stare comodamente seduti, ma è anche un osservatorio.

Ugo La Pietra, Decodificazione dell’ambiente (Sulla panchina) (ricerca) con V. Ferrari, 1972. Courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milano

Che ruolo ha avuto il concettualismo nelle sue ricerche?

Ha coinciso con la mia esigenza di spiegare quello che faccio, con la possibilità di descrivere l’opera, di scrivere qualcosa su di essa (da qui nascevano poi le riviste, i cataloghi ecc.). Proprio questa impostazione, l’esigenza di offrire delle spiegazioni e dare ancor più significato ai lavori, mi ha anche portato a lavorare nell’ambito della narrative art. Si è trattato di una naturale trasformazione delle mie ricerche.

Un suo lavoro degli Anni Settanta, la Decodificazione dell’ambiente, esprime bene il ruolo di queste dualità (reale e virtuale, concettuale e spettacolare). Quanto conta in questo lavoro la componente rappresentazionale?

L’obiettivo era di mostrare che l’occhio che decodifica superava la dimensione dell’occhio che è abituato a vedere la realtà. La rappresentazione era manipolazione sulla foto, e la sovrapposizione di una immagine all’altra permetteva di dare forma alla contrapposizione tra le due letture.

Oggi, però, proprio gli schermi e le diverse forme di rappresentazione favoriscono sempre più l’allontanamento dalla realtà. Pensa che le arti possano ancora offrire risorse alternative per un rapporto meno mediato con l’ambiente e la natura?

Sì, perché l’interesse per il virtuale incentiva, forse per opposizione, anche quello per il reale. Oggi la virtualità è un fenomeno imponente. Ma in parallelo alla sua trasformazione le persone stanno tornando alla natura, vanno nei parchi, cercano in qualche modo di ristabilire un contatto con l’ambiente. Le arti possono favorire questa via più facilmente di un tempo.

Davide Dal Sasso

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati