Appunti per una piccola storia delle didascalie

Elementi essenziali e delicati nell’economia visiva e concettuale di una mostra, le didascalie sono da sempre al centro di vicende alterne. A cominciare dalla svolta degli Anni Sessanta.

Mostre senza vademecum, riallestimenti di musei storici la cui l’interpretazione viene affidata in toto ai visitatori, esposizioni prive di didascalie, in cui si nuota liberi, allo sbaraglio. Se ne è parlato molto, e con toni accesi, per esempio a proposito del nuovo allestimento della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Ma la didascalia ci ripara davvero dall’operazione di accostare, separare, confrontare a partire da sguardi e vissuti personali? Negare la didascalia è un atto di sadismo e di arroganza del curatore? Renderla sintetica e “oggettiva”, invece, è un atto di trasparenza e democrazia? A quali parametri appoggiarci, con quali mappe navigare la complessità di una mostra, in assenza di una stratigrafia condivisa di informazioni, attribuzioni, significati?

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le mostre d’arte avevano soprattutto la funzione di fare la conta del patrimonio sopravvissuto. Avevano il sapore di episodi catartici, in cui ogni città celebrava i propri eroi: Antonello a Messina, Magnasco a Genova, Toma a Napoli, Signorelli a Firenze… Le didascalie erano sintetiche, quanto più possibile neutre: una carta d’identità dell’opera. Ma quelle erano mostre che non muovevano grandi folle, ci andavano le persone colte, la borghesia cittadina, i professionisti. La mostra di Mantegna a Mantova, nel 1961, segna il cambiamento: è la prima per cui si registrano code lunghissime, un palinsesto di iniziative collaterali, pacchetti turistici comprensivi di treno e pranzo al ristorante, il primo catalogo simile a un volume da coffee table. Cambia il pubblico, il codice linguistico, il valore che si attribuisce all’andare a vedere una mostra: è ora un’attività che si fa in famiglia, nel fine settimana, abbinandola magari a una gita fuori porta. La RAI trasmette sceneggiati con Alberto Lupo, Virna Lisi e Alida Valli.

UN DECISO CAMBIAMENTO

La virata è brusca, i suoi esiti visivi in netta contrapposizione agli eleganti, a volte un po’ asettici, allestimenti degli Anni Cinquanta. Salgono sulla scena i maestri della seconda generazione del Moderno: mentre sono ancora attivi Gardella, Baldessari, i BBPR, Albini, Scarpa, ecco che i primi pronunciamenti dei fratelli Castiglioni segnano una rottura non sanabile nel paradigma espositivo, sia per quanto riguarda l’allestimento che la comunicazione della mostra in tutta la sua articolazione e complessità. Si lavora fin dall’inizio del progetto con i grafici: e sono, fra gli altri, Max Huber, Pino Tovaglia, Giancarlo Iliprandi. Mentre la Pop Art preme alle porte – l’ingresso clamoroso in Italia avviene con la Biennale di Venezia del 1964 – ecco che le mostre non vogliono più illustrare un patrimonio squadernandolo con correttezza scientifica davanti agli occhi dei visitatori, ma sostenere un’idea, spesso in chiave assertiva, politica, ricorrendo all’audiovisivo (novità!), osando il buio, la negazione del contenitore storico, la sorpresa. È quella che Reyner Banham, nel catalogo della seminale This is Tomorrow alla Whitechapel Gallery di Londra (1956), aveva chiamato la rhetoric of persuasion.

“Ma la didascalia ci ripara davvero dall’operazione di accostare, separare, confrontare a partire da sguardi e vissuti personali? Negare la didascalia è un atto di sadismo e di arroganza del curatore? Renderla sintetica e “oggettiva”, invece, è un atto di trasparenza e democrazia?“

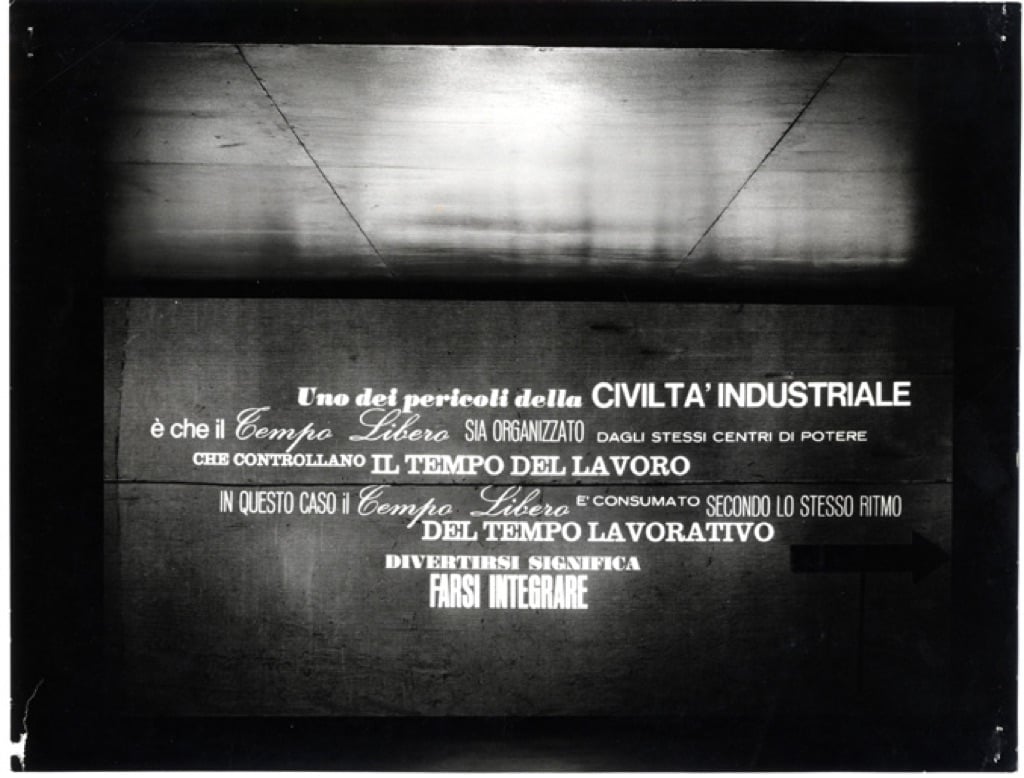

Un episodio emblematico è la sezione introduttiva della Triennale del 1964, dedicata al “Tempo libero” e curata da Umberto Eco con l’allestimento di Vittorio Gregotti, Luigi Meneghetti, Giotto Stoppino, Luciano Damiani, la grafica di Massimo Vignelli, i cortometraggi di Tinto Brass e la musica di Nanni Balestrini. Gli artisti invitati sono Baj, Bini, Del Pezzo, Fontana, Vigo, Crippa, Mauri, Perilli. Il catalogo – in realtà un carnet di appunti, un taccuino progettuale che documenta in forma aperta, dubitativa, “sporca” il nascere della mostra – è impaginato da Bob Noorda, ed è un oggetto che vibra della perfetta aderenza fra il tono e la forma.

La tesi è che il tempo libero non esista; che sia figlio delle dinamiche produttive che regolano il tempo lavorativo; che proprio per il suo essere frutto di una scelta indotta generi solo altra frustrazione, noia, vuoto: “Il tempo libero stanca. Si muore di infarto sugli spalti degli stadi”, scrive, lapidario, Eco. Non è qui il caso di ripercorrere l’allestimento di questa sezione, pur brillante e fitto di intuizioni: ma di sottolineare il fatto che la rinuncia alla didascalia è totale. Si compie un percorso, si operano delle scelte, si gioca sul ribaltamento dei pesi (fra libertà e coercizione, consumo e rinuncia, appagamento e deprivazione), ci si affida a macchinette che decidono per il visitatore, lasciandogli l’illusione di autodeterminarsi. Nulla è spiegato, nessun tranello esplicitato, nessuna trappola concettuale argomentata, né prima né dopo. Le critiche alla mostra, sui giornali dell’epoca, sono feroci.

Una sola didascalia campeggia in uno spazio altresì vuoto, ed è la proiezione di una diapositiva che enuncia, con passo assertivo e composizione grafica simile alle poesie di Nanni Balestrini generate dal computer IBM, questo inganno, questa aberrazione cognitiva per cui si è spinti a sentirsi più liberi proprio quando più si è manipolati.

MANIPOLAZIONE E LIBERTÀ

Eco diceva, in una riunione preliminare con la Giunta della Triennale: “Si è presa una decisione che crediamo accettabile, e cioè di considerare il visitatore come un individuo maggiorenne e cittadino di una società democratica e capace di libero giudizio. In questo senso dunque le sale di introduzione non dovranno spiegare al cittadino che cosa deve fare o che cosa deve pensare, ma si limiteranno quindi ad una parte critica, chiarificatrice. Cioè si intratterranno maggiormente appunto sulle false concezioni del tempo libero, presumendo che nel modo in cui queste false concezioni vengono presentate […] il visitatore possa trarre delle indicazioni per poi giudicare con la propria testa e trarre le proprie conclusioni”.

Questo atteggiamento è ancora attuale? Quanta manipolazione c’era in quell’ “opera aperta” a tesi? Certo vale la pena riflettere sulla didascalia – e più in generale sui testi dei musei – come spazio di libertà o di seduzione, di condivisione di un metodo o di autoaffermazione. Pagina bianca o roadmap, punto interrogativo o fermo. Spazio generativo o strumento di potere.

Di questo e di molto altro si rifletterà nel corso Le metafore della didascalia alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia (il 24e 25 marzo e il 7 e 8 aprile): ragionando della apparente semplicità dell’oggetto-didascalia, ma dei suoi infiniti tranelli, che la rendono una vera metafora della complessità del fare mostre (e forse ci rendono più indulgenti verso chi ci prova).

– Anna Chiara Cimoli

www.querinistampalia.org/ita/home_page.php

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati