You’re perfect in the way, a perfect end today

You’re burning out their lights, and burning in their eyes

I love you Sugar Kane, a-comin’ from the rain

Oh kiss me like a frog, and turn me into flame

Sonic Youth, Sugar Kane (Dirty, 1992)

PunkTrashHorrorPop. Grunge, anche. E altro ancora.

La prima volta che ho visto un’opera di Mike Kelley era sulla copertina di Dirty (1992) dei Sonic Youth. Non sapevo quasi niente del grunge e di quella musica – avevo tredici anni. L’anno prima era uscito Nevermind dei Nirvana, poi i Pearl Jam e gli Alice in Chains. Ma insomma, la cosa era appena agli inizi, per fortuna – anche se, nella realtà, stava già finendo -, e dovevo ancora “approfondire”. MTV in Italia non era un canale tematico, ma qualcosa di molto disturbato che ogni tanto passava sulle tv locali (ricordo il video di Jeremy registrato in condizioni proibitive, pieno di interferenze e anche per questo indimenticabile). Sugar Kane dei newyorchesi Sonic Youth si sovrapponeva inevitabilmente a Smells Like Teen Spirit e al resto della musica di Seattle in una melassa esplosiva (anche se gli universi culturali erano contigui, ma non identici).

Ora, quella testa di pupazzetto arancione mi ha perseguitato – positivamente. E per anni. Non riuscivo a capire da dove venisse: ma mi parlava di un mondo strano e affascinante, in cui anche gli oggetti più umili potevano animarsi e diventare qualcosa di diverso. Commoventi e inquietanti. Simpatici e disturbanti. Era una sensibilità completamente nuova, che veniva veicolata da questa immagine semplicissima e perfettamente sintetica: quell’immagine racchiudeva infatti tutti i suoni che erano nel disco, le parole, i discorsi. Tutto nuovo e diverso.

Anni dopo, ho scoperto che l’autore di quel pupazzetto aveva realizzato moltissime altre opere innovative.

Nel suo lavoro, Mike Kelley ha introdotto una dimensione forse non completamente nuova, ma sicuramente molto articolata e coerente, in grado di fornire uno standard compiuto a generazioni artistiche successive. Ha funzionato di fatto come grande collettore dei materiali più disparati provenienti dalla cultura e dall’immaginario popolare: scegliere, archiviare, organizzare in una forma contemporanea. In America, il pop è qualcosa di molto diverso da come ce lo immaginiamo noi. Ha spessissimo a che fare non tanto o non solo con la produzione spettacolare e mainstream, ma con ciò che chiameremmo (con orribile espressione) folk, o meglio, “tradizione culturale”. Identità collettiva.

Non potendo risalire indietro nei secoli, per ovvie ragioni storiche, è chiaro che l’identità americana si sia strutturata attorno a improbabili gadget in sperdute stazioni di servizio, ristoranti a forma di hamburger o di donut (era ciò che avevano in mente Robert Venturi e Denise Scott Brown in Learning from Las Vegas, 1972-77) o imponenti mitografie come il west e la frontiera. Questa dimensione, in cui Kelley elabora e sviluppa la lezione di artisti come Richard Prince e Ed Ruscha (oltre che ovviamente del padre putativo di tutti e di ognuno: Andy Warhol), è molto evidente per esempio nel video che avete già guardato nella news dedicata alla scomparsa dell’artista, e che qui riproponiamo.

Le toppe, le scritte, i cartoon sono prelievi, appropriazioni da un immaginario resistente. È qualcosa potenzialmente in grado di far strippare gli spettatori e la gente, ed è un vero peccato che un autore così abbia deciso di lasciarci. L’altra volta che Kelley mi ha steso è stato con Kandor (2007: era visibile un paio di anni fa a Punta della Dogana, nella mostra Mapping the Studio). In questo (capo)lavoro, Kelley riesce a immergere lo spettatore in un mondo completamente immaginario, partendo dal riferimento concreto – Superman, la città miniaturizzata e rinchiusa sotto una cappa di vetro dal villain ecc. -, ma trasformandolo completamente in altro da sé: trasfigurandolo. Il punto è: “Non sto semplicemente ‘citando’ un mondo culturale (come fanno molti altri), ma vi sto dicendo qualcosa di prezioso, partendo da lì”. Un’opera-mondo.

Il guaio, infatti, con la dimensione mitica, è che poi nel mito ci devi credere veramente. Uno dei problemi principali degli autori americani e in genere occidentali degli ultimi trent’anni – eccezion fatta, ovviamente, per Stephen King, George Lucas, Cormac McCarthy, Martin Scorsese, Sylvester Stallone e il primo Quentin Tarantino – è la gestione: essi maneggiano in generale il mito come un archivio. Come un semplice repertorio, di materiali e di forme. Ponendolo a distanza da sé e dagli spettatori, e dicendo di fatto: “Vedete, io sono abbastanza cool e colto da citarvela e da organizzarvela in maniera figa, ma per piacere, non vi azzardate a usare questa roba nella vita di tutti i giorni, perché non sta bene. In un’opera d’arte, invece, sì”.

Non so perché, ma – senza voler indagare e neanche sfiorare le ragioni privatissime di quella che rimane sempre e comunque una scelta personale – il suicidio di Mike Kelley mi viene da associarlo a quello recente di un altro grandissimo, David Foster Wallace: un genio assoluto (uno dei migliori scrittori, forse il migliore, della sua generazione) che era rimasto intrappolato nel raffinatissimo gioco di specchi dei rimandi e dei riferimenti. Nel dominio della rappresentazione, senza poter toccare la realtà umana che così bene sapeva osservare. ¡Adiós Amigos!

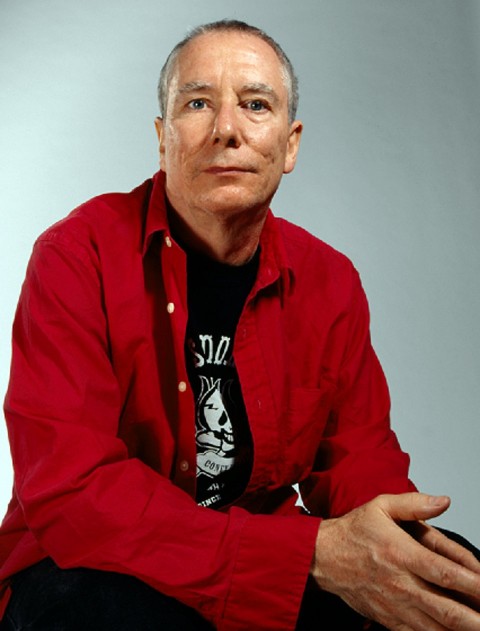

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati