Mentre si svolgeva la Shanghai Fashion Week, ad aprile, a qualcuno sarà tornato in mente un tormentone che ci ha ossessionato fino a qualche tempo fa, che si sente ancora e che trova ragione in casi di vero e proprio plagio: “I cinesi ci copiano”. Ma la copia non è quella del nome famoso con una vocale in meno, è ben più profonda ed è forse preoccupante più per la loro identità che per la nostra: se da una parte esiste un mercato enorme di produttori cinesi che comprano, smontano, aprono per ricopiare cose prese qui e nel resto d’Europa, sta emergendo un fronte cinese di creativi che qui hanno studiato e assimilato il nostro stile di vita, rinunciando a volte a tante delle loro tradizioni.

Sono il pubblico più presente e ricercato in ogni evento e, soprattutto nella moda, ce ne sono di varie categorie e le grandi agenzie di comunicazione si sono già divise un patrimonio di investimenti come di meravigliose teste di artisti o stilisti da promuovere. Ne incontriamo sempre di più da Expo, a volte sembra che siano rimasti qui dopo il food con l’idea di continuare a chiudere affari: arrivano con un’immagine governativa, tranne alcune donne meravigliose, e sono capaci di chiederti nello stesso incontro se hai designer da portare in Cina o se conosci qualcuno che possa arredare tre grattacieli.

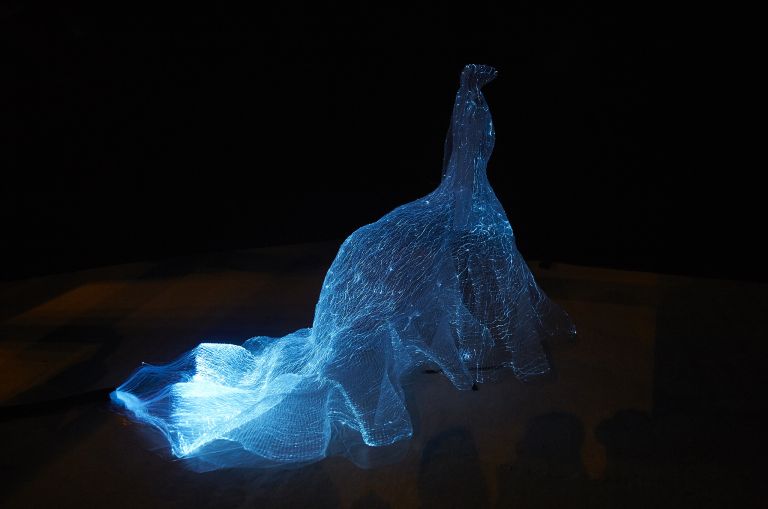

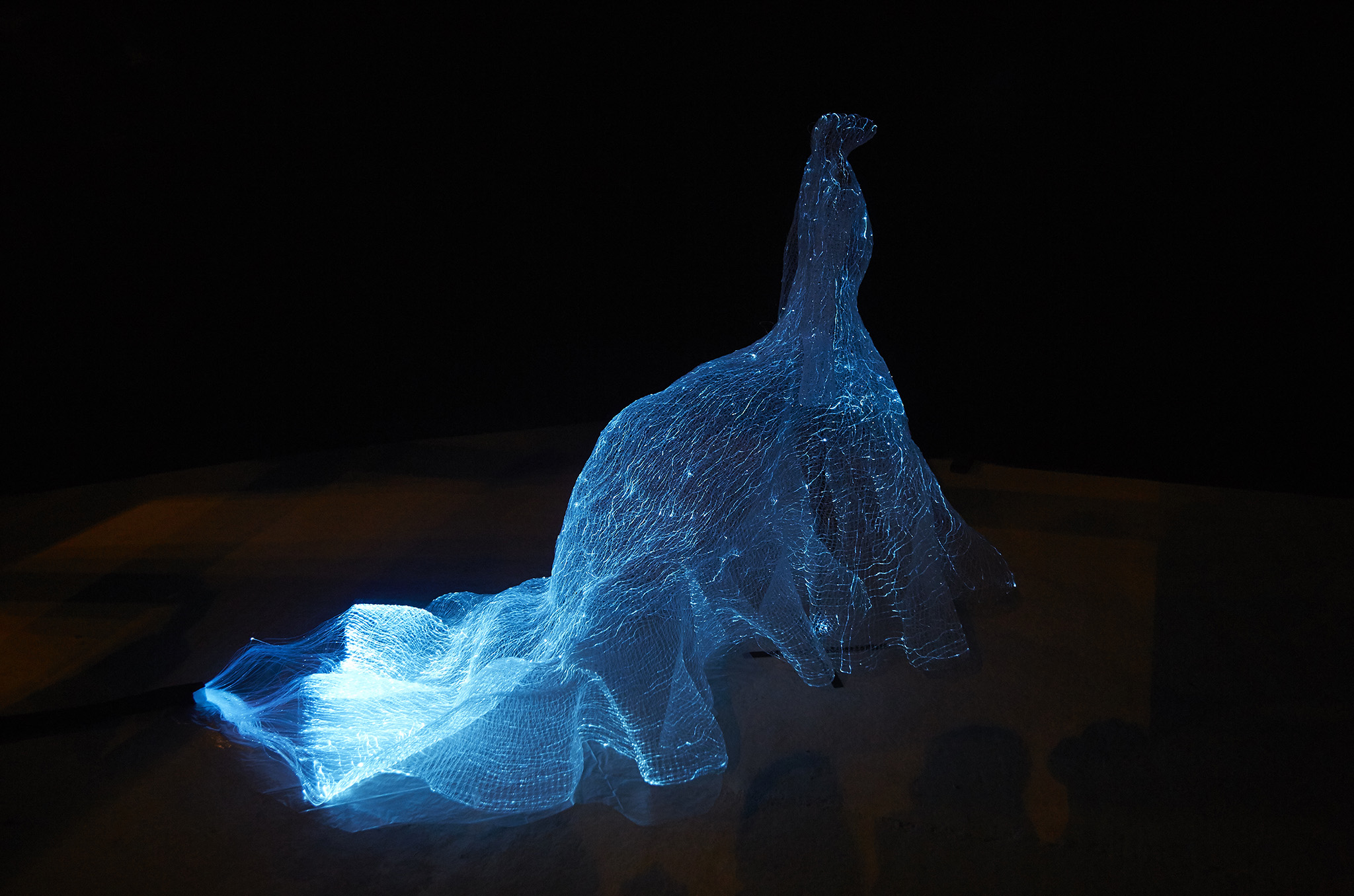

Tae Gon Kim, Dresses. Lumière London 2016. Photo by Matthew Andrews

UN FENOMENO IN ESPANSIONE

Un fenomeno che ha invaso la nostra cultura su più fronti da almeno cinque o sei anni, a partire dal cinema grazie a Marco Müller, direttore dal 2012 del Festival di Venezia e poi dal 2014 di quello di Roma: con lui i red carpet si sono popolati di bellissime dive cinesi e di registi eleganti nella loro sobrietà. Un inizio a cui si è aggiunta l’arte contemporanea: artisti come Huang Yong Ping, con la sua monumentale installazione al Maxxi del 2015, hanno dimostrato di saper andare oltre la tradizione, stravolgendo un linguaggio che non era il loro, demitizzandolo. Prove esplicite di non dipendere creativamente da nessuno e di non essere solo la manodopera che lavora negli scantinati delle nostre città.

Arte e cinema hanno così aperto la strada a un’analisi meno superficiale di un popolo che ci spaventava e con cui ancora non riusciamo a collaborare in settori che uniscono naturalmente le culture, come la formazione, soprattutto di moda: le nostre università sono piene di studenti cinesi con scarsi risultati di inserimento o successo, al contrario di quello che avviene in strutture straniere più capaci di accogliere. Vengono da quelle scuole note di Londra o da strutture private anche italiane, accessibili solo a una ricca casta cinese, alcuni dei designer più interessanti, visti a Milano nell’ultima fashion week così come a Parigi e in altri appuntamenti sia fieristici che di sfilate. Un periodo di verifica anche interna, dove si cominciano a raccogliere i frutti delle generazioni che sanno fare collezioni interessanti e di messa a punto di un mercato interno. La Cina deve anche adeguarsi al turismo del lusso contemporaneo, che non si accontenta di trovare i super brand ma richiede emozione, invenzione teatrale, un esprit che non è facile trovare nei loro megamall.

Uma Wang

CINA CHIAMA EUROPA

Così Honk Hong, dopo un periodo di declino che ha visto un calo di quasi 11 punti rispetto ai dati commerciali di super vendita della fine degli Anni Novanta, chiama Paola Navone a ridisegnare Joyce, uno dei retail più importanti al mondo. Lo spazio si trasforma per accogliere i nuovi compratori, i vip, i clienti che possono spendere cifre impensabili, in un loft di 5.000 mq concepito dall’architetto italiano come una grande galleria d’arte. Un ambiente accogliente fatto di pezzi di design vintage, che incoraggi la gente a entrare, una nuova idea di enorme concept store gallery. Un modello nuovo che contempla anche la performance: in un retail abbandonato, comunicante con Joyce, negli scorsi mesi è andato in scena The Golden Needle curato da Joseph Bennet (l’uomo a cui si deve il successo della mostra Alexander McQueen: Savage Beauty) con la consulenza storica di Olivier Chatenet, che ha selezionato trentacinque pezzi tutti acquistabili da Joyce che verranno indossati dalla compagnia teatrale inglese Les Enfants Terribles. L’idea è di un percorso che ricostruisca, per i visitatori, un viaggio nell’inconscio sartoriale culminante al centro dello spazio di vendita con l’installazione dell’abito in fibre ottiche dell’artista coreano Kim Tae Gon.

Una distanza colmata in pochissimo tempo tra la Cina e il resto del mondo soprattutto da figure come Uma Wang, che compare fra i 500 nomi fondamentali, per lo sviluppo del mondo della moda mondiale, stilato dal magazine Business of Fashion. Le sue sfilate sono uno degli appuntamenti più interessanti a Milano, Londra, Parigi grazie alla colta capacità, come nel caso di Huang Yong Pin, di andare oltre descrivendo le doti più profonde della femminilità non ultimo il coraggio. È uno degli esempi più illuminanti di quello che dovrebbe essere la crescita creativa realizzata grazie all’opportunità di muoversi: lo studio delle tecniche tessili nell’Università di Shanghai e il fashion design alla Central Saint Martins di Londra. Come dire: esprimersi con un linguaggio internazionale senza dimenticare la ricchezza del proprio patrimonio di origine. E allora sarebbe bene che iniziassimo a copiarla noi…

– Clara Tosi Pamphili

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #34

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati