Fonti, poesie, ritmi e lettori. Rosa Barba a Milano

Nello Shed di Pirelli HangarBicocca, i soffitti industriali diventano effigi di una catastrofe strutturata. Cinque film inediti in Italia, tra cui “The Empirical Effect” (2009) e i due ultimi lavori dell’artista, “Enigmatic Whisper” (2017) e “From Source to Poem” (2016), mostrano l’uomo destinato all’impossibilità di prevedere sé stesso.

Lo Shed di Pirelli HangarBicocca è un preordinato generatore di ombre, una macchina che ingrana e sgrana memoria. Parole senza frasi, scritte a mano, tagli di luce, vetri colorati, lettere proiettate in sequenza, enormi macchine cinematografiche, fonti luminose nei deserti, piani di evacuazione immaginari, archivi senza ancora una storia e un allestimento che trascende, che imprime le forme dall’architettura industriale, segnando il passo a un buio apparentemente perenne. Rosa Barba (Agrigento, 1972; vive a Berlino) blandisce ogni paesaggio, preventivamente codificato, con il balsamo di territori costituiti per la perdita, in attesa che i paradossi della reiterazione, della frizione tra interno ed esterno, tra il sopravvivere e il tramandare, tra l’uomo e la sua scomparsa, si ricongiungano, come in loop.

PAROLA ALL’ARTISTA

Il titolo di questa raffinata antologica, a cura di Roberta Tenconi si sovrappone, almeno in parte, a un lavoro specifico: From Source to Poem (2016); un film di 35mm, a colori, prodotto dal CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux e da Pirelli HangarBicocca, con la partecipazione di Tabakalera. Un lungometraggio girato a Culpeper in Virginia, all’interno del Packard Campus del National Audio-Visual Conservation Center, mostra una collezione su quasi 150 chilometri di scaffali di oltre quattro milioni di titoli tra immagini in movimento (film, video, episodi televisivi) e registrazioni sonore (inclusi musica, discorsi e programmi radiofonici), che spazia da formati obsoleti fino ai più moderni file digitali.

Ma il punto di partenza, all’interno di un congegnato camminamento fra quattordici opere realizzate a partire dal 2009 è un altro, come ricorda l’artista:

“In questo titolo sono racchiusi i punti fondamentali della mia ricerca. Sono attratta da tutte le risorse grezze che lasciamo dietro di noi, oppure che anticipiamo, spingendole verso il futuro, per tutto quello che non è ancora archiviato e che non è posto in dialogo degli uni elementi con gli altri, come in “Subconscious Society”. In questo film c’è un’investigazione sugli oggetti che non hanno più uso e la ritengo una sorta di ritratto sugli ultimi cento anni di un’era industriale, ma questo periodo ha dato alla luce strumenti, contenuti importanti come libri, film e una produzione culturale che non sembra più trovare il proprio significato negli oggetti. Tutto può essere digitalizzato e ha la possibilità di perdere il proprio status fisico, il proprio corpo.

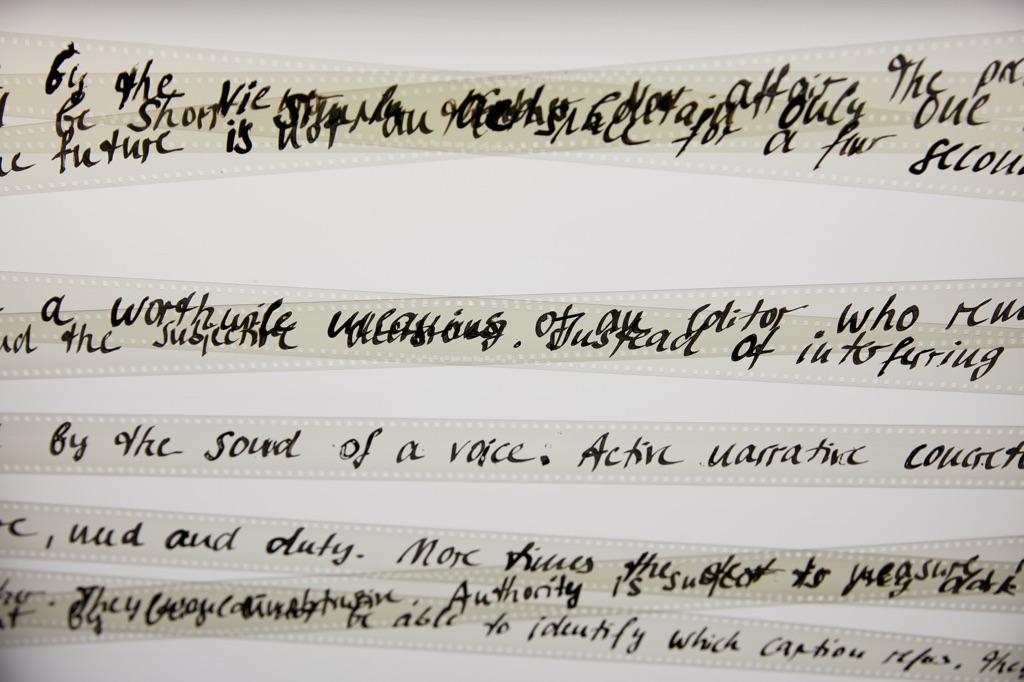

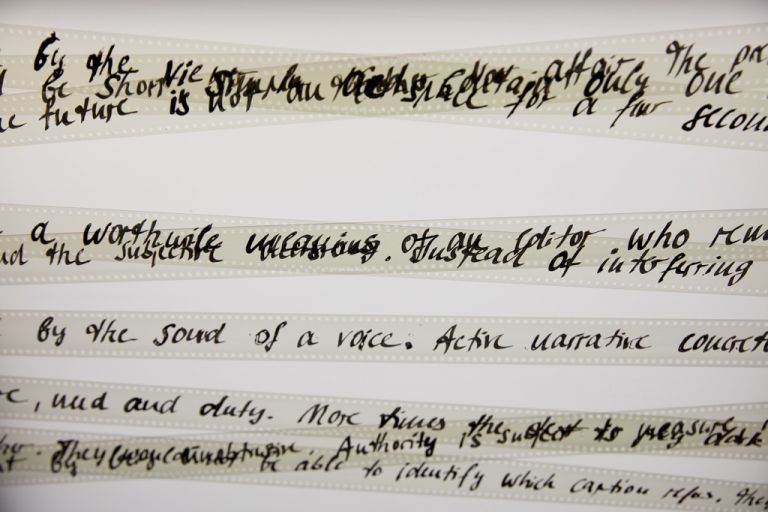

Rosa Barba, A Shark Well Governed, 2017. Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2017. Photo Agostino Osio

Quale racconto viene messo in scena?

Il film narra la ricerca di come gli oggetti inseriti nel paesaggio o di fronte a esso perdano l’identità e su come essi possano essere riformulati. Questa è la pellicola più lunga in mostra, si tratta di quasi 45 minuti di montaggio che ho sviluppato secondo diverse fasi e ripartizioni. Ho chiesto a due istituzioni che mi avevano separatamente l’una dall’altra invitata a esporre, se avessero voluto collaborare con me e supportarmi nella produzione di questo film. Così ho installato la prima parte a Manchester e la seconda parte in un’altra cittadina, richiedendo ai visitatori di attraversare l’Inghilterra per vedere queste due sezioni unite; ed è anche questa parte del tempo non lineare che sto cercando di mostrare nel mio film, come lo allestisco nello spazio espositivo e come lo diffondo nello scenario all’interno del quale è immerso.

E le altre parti che compongono il film?

Una, che è stata proiettata a New York, durante Performa, porta con sé la ricerca di una cattura della luce e dell’immagine, così come di una loro sintonizzazione con il suono. L’altra, che ho girato negli Stati Uniti, mette in evidenza quel che una mostra e quel che un film rappresentano, quanto il racconto può essere considerato come un sommario teatrale di tutti i temi toccati. Per questo motivo l’ho voluto all’inizio, anche per domandare a chi entra, fin da subito, un primo grande sforzo di comprensione, di resistenza, di attraversamento dei mie lavori, ma è pur sempre un invito.

Rosa Barba, A Shark Well Governed, 2017. Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milano 2017. Photo Agostino Osio

Seguendo gli oggetti che perdono senso, anche la parola termina di fronte all’immagine, apparendo significante senza senso, segno tramandato di una cultura che affida al silenzio della desertificazione un messaggio reiterante e costantemente interpretabile, ma non per questo errato.

Sono molto interessata a utilizzare la modalità loop, come meccanismo del linguaggio dedicato alla perdita del senso nell’atto di ripetizione, alla trasformazione del significato, agli effetti della rapidità nella mancanza di riferimenti codificati. Ma è un fenomeno che si osserva spesso, è il tempo che viviamo che obbliga a non fissarci, a non rimanere politicamente afferrati al senso e nemmeno criticamente. Questo è rimarchevole, a tratti spaventoso. Noi dobbiamo contrastare i nuovi stati di significazione creando, come spesso succede nei miei film, una quarta dimensione, un ambito di dibattito, di sospensione, come accede in The Empirical Effect (2009). I protagonisti sono i residenti della cosiddetta zona rossa del Vesuvio, testimoni sopravvissuti all’ultima eruzione del vulcano nel 1944. Confondendo i piani di una narrazione realistica, il film, omaggio alla natura empirica del vulcano, mette in scena l’esercitazione di un’evacuazione che non ha mai avuto luogo.

Ogni fictionalizzazione di scenari esistenti, eppure impensabili, gli uni vicini agli altri, crea, per te una nuova interpretazione del tempo dedicato all’uomo di fronte al pianeta che lo nutre, di fronte al pensiero di un nuovo spazio, come in Enigmatic Whisper (2017) nello studio dello scultore americano Alexander Calder, a Roxbury, in Connecticut, rimasto immutato dalla sua morte nel 1976.

Nel film il suono e l’immagine sono indipendenti gli uni dagli altri, eppure creano lo spazio intradiegetico, della pellicola, avvolgendosi gli uni agli altri, rincorrendosi, come se fossero stati creati per trovarsi. Vorrei che l’intera mostra potesse creare, nello spettatore, una grande elasticità mentale riguardo al proprio modo di vedere tutto ciò che succede e quel che lo circonda. Il nostro modo di pensare dipende da come noi proviamo a creare nuovi linguaggi, nuovi scenari, adatti a non credere in sempre più fitti slogan; adattati con troppa superficialità a una realtà di cui noi facciamo parte come elementi complessi immersi in una più immensa complessità, senza rappresentare, per questo, una voce minore.

– Ginevra Bria

1 / 14

1 / 14

2 / 14

2 / 14

3 / 14

3 / 14

4 / 14

4 / 14

5 / 14

5 / 14

6 / 14

6 / 14

7 / 14

7 / 14

8 / 14

8 / 14

9 / 14

9 / 14

10 / 14

10 / 14

11 / 14

11 / 14

12 / 14

12 / 14

13 / 14

13 / 14

14 / 14

14 / 14

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati