L’anima del mondo. Intervista in esclusiva a Francesco Clemente

Per la prima volta Francesco Clemente va in scena con un live painting. Un’originale incursione dell’arte e della pittura nella danza contemporanea. Sul palcoscenico del Belvedere di Villa Rufolo, nell’ambito della 65esima edizione del Ravello Festival.

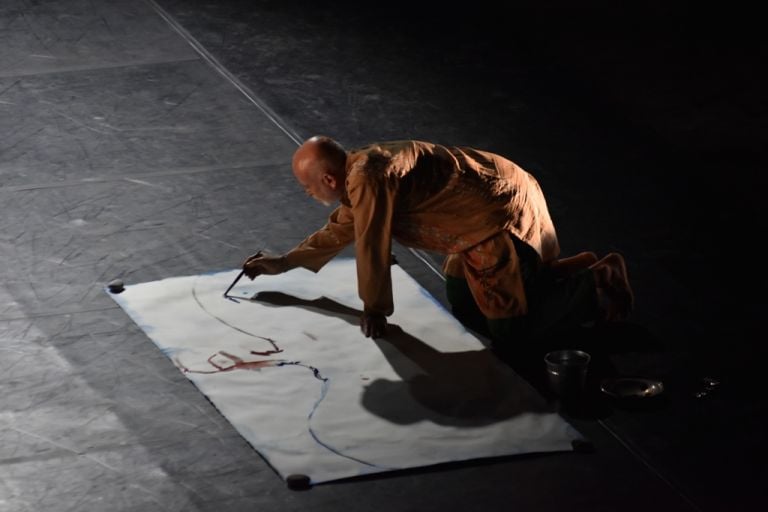

Francesco Clemente è in ginocchio, davanti a sé un grande foglio di carta. È su un palcoscenico su cui danzano alcuni ballerini. È la prima volta che l’artista si “mette a nudo” davanti a un pubblico nell’atto di dipingere, nel corso di uno spettacolo di danza contemporanea. Siamo nella straordinaria Villa Rufolo di Ravello, circondata da un giardino fiorito pieno di rigogliose bouganville. Il palcoscenico collocato nel Belvedere della villa si affaccia sul mare della costiera amalfitana. Nel pomeriggio Clemente aveva inaugurato una mostra all’interno della Cappella della Villa. Il giorno successivo alla prima assoluta dello spettacolo lo incontriamo in un caffè storico nel cuore di Amalfi. Con voce soffusa, il fare calmo, lo sguardo visionario e un’energia contagiosa, ripercorre la sua lunga carriera fino ad arrivare alla performance che ha emozionato centinaia di spettatori.

Vorrei partire da qui, da Amalfi… Hai lasciato la Campania tanti anni fa.

Più che da qui da Napoli perché la natura dell’Italia è tale che spostandoti di dieci chilometri entri in un’altra civiltà. Come diceva l’indimenticabile Totò a quello che arrivava da Bari: “Lei si ricordi che vive all’estero”.

Parliamo delle sensazioni che si provano quando si torna nella propria terra. Memorie, ricordi, profumi…

Una volta in Bhutan ho visto delle felci che si spostano di albero in albero. Hanno delle radici pensili con cui si trasferiscono da una quercia all’altra. La mia natura è un po’ così. Posso emozionarmi del mio ritorno a Benares, altrettanto fortemente del mio ritorno a New York tra pochi giorni, altrettanto fortemente del ritorno alla Costiera alla quale sono legato dal mio matrimonio con Alba che è qui con me in questi giorni.

Questa dimensione nomadica si collega e palesa anche nell’installazione che hai creato e collocato a Ravello nella Cappella di Villa Rufolo. Una tenda che significa accampamento provvisorio, accoglienza, aggregazione, ma anche spostamento, migrazione.

La tenda è stata realizzata in India e parlando con alcuni amici che vivono lì mi hanno ricordato che già trent’anni fa dicevo di voler creare delle tende. La prima l’ho realizzata nel 2011. Il grilletto che le ha fatte scattare è stato, in fondo, il desiderio di rispondere a una cosa che mi sentivo di affermare: essere un artista nomade. Il mio nomadismo è cominciato nei primissimi Anni Settanta, quando sono andato in India. A metà degli Anni Settanta ho fatto il mio primo grande gruppo di lavori realizzati in India con i pittori delle insegne che trovavo a Madras. È da allora che sono in viaggio.

Oggi però realizzare una tenda d’accampamento in Italia assume un’accezione diversa. La tenda è elemento costitutivo di una comunità. Più tende significano più famiglie che danno vita a loro volta a una grande famiglia allargata. Dietro agli accampamenti e ai fenomeni di nomadismo e migrazione ci sono spesso state guerre, deportazioni, ma anche unione e condivisione. L’hai pensata come gesto politico?

No, non l’ho creata come gesto politico. Come notiamo costantemente, se un artista è in contatto con la propria anima, finisce un po’ con l’anticipare anche l’anima del mondo. Ho iniziato sei anni fa a costruire accampamenti con più di una tenda. A quel tempo questa crisi non era ancora in atto. Questa situazione è molto commuovente perché le tende per me sono una manifestazione di gioia: abbracciare un viaggio di libertà, piacere… Invece devo vedere altre tende che sono segni di dolore, di violenza.

Ci sono tanti elementi significativi della tenda. Uno molto importante è il fatto che tu non tocchi il suolo. Riconosci la santità della terra, riconosci che la terra è un elemento sacro che non c’è bisogno di ferire. L’altro aspetto delle tende che mi ha attirato molto è la contaminazione dei linguaggi. Ho adottato una forma che già esisteva, che potrebbe derivare dai templi del sud dell’India, dall’esercito coloniale inglese o forse arrivare dagli invasori musulmani nel nord dell’India. È impossibile determinare da dove arrivino queste forme.

Le tue tende sono un condensato di simboli.

Per me è molto importante la rilevanza di quello che faccio oggi, in un certo senso, più degli anni passati. Ho sempre creduto che dalla purezza culturale non sia mai nato e non nascerà mai niente. Dovremmo sempre ricordarci di questo. Tutti i regimi e le ideologie che hanno proposto la purezza di proteggersi dall’altro hanno prodotto cose veramente orribili, sia socialmente sia culturalmente.

Il connubio di Oriente e Occidente è parte del tuo DNA. Penso all’influenza dell’India e a Warhol, alla Beat generation e alle tradizioni e culture secolari orientali.

Sì, il mio itinerario si è svolto tra Occidente e Oriente però il mio nomadismo è anche pittorico perché continuo a spostare costantemente gli elementi del mio lavoro. Il supporto su cui dipingo – nel caso delle tende, un supporto nuovo –, i colori che utilizzo. Alla sicurezza di costruire una posizione e mantenerla ho preferito cercare un senso di vulnerabilità.

Tornando all’India, alle ricamatrici, mi piacerebbe che mi parlassi di Alighiero Boetti. Un artista che hai conosciuto molto bene…

Boetti è stato quello che ha portato per la prima volta un gallerista nel mio studio e con lui sono andato in Afghanistan in un periodo di transizione. Quando il Re dell’Afghanistan era caduto, i russi non erano ancora arrivati, abbiamo viaggiato insieme fino in Pamir, che è la parte più remota dell’Afghanistan. Io non ho ricevuto alcuna educazione accademica, non ho frequentato l’Accademia d’Arte, e Boetti mi ha veramente insegnato a pensare d’artista. Perché Boetti, per quanto brillante sia il suo lavoro, come persona era ancora più brillante. Aveva un’originalità di pensiero molto rara. La persona più vicina a lui come tipo d’intelligenza era Saul Steinberg, di cui Boetti aveva la celebre illustrazione dove si vede dall’Upper West Side l’Oceano Pacifico, il Giappone, la Russia fino in Cina [l’illustrazione View of the World from 9th Avenue è stata anche la cover del New Yorker il 29 marzo del 1976, N. d. R.]. La teneva all’ingresso del suo appartamento a Roma. Io la vidi lì, prima ancora di sapere chi fosse Saul Steinberg, che ho poi ho conosciuto a New York.

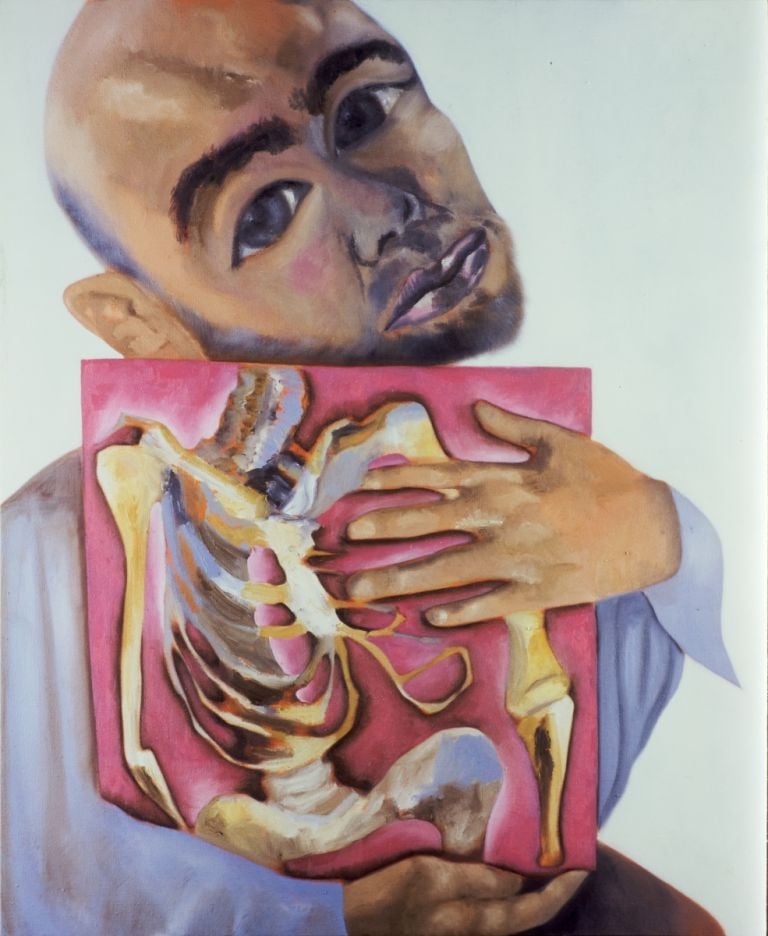

C’è una parola che mi piacerebbe mi descrivessi perché penso sia un termine fondamentale nel vocabolario della tua ricerca: l’autoritratto. Considerato come una traccia del vissuto, manifestazione del tempo e, negli ultimi anni, con i selfie, come banale e fugace autorappresentazione del proprio ego. Nei tuoi autoritratti si va al di là della rappresentazione, dello scorrere temporale.

Ho simpatia per tutte quelle idee che arrivano dall’Oriente, dalla tradizione del Buddhismo Vajrayāna, dall’induismo… Una delle idee in cui più mi riconosco è una definizione che fu data da Trungpa, maestro di Ginsberg, che descrisse la nostra esperienza come continuità del discontinuo. Per me l’autoritratto è questo: è la registrazione della continuità del discontinuo. Il ritornare alla parola “Io” dopo una pausa. Molti anni fa, quando si poteva ancora accedere all’acido lisergico, ho vissuto di persona quella continuità del discontinuo. Agli autoritratti si sono poi aggiunti i ritratti. Anche questi molto raramente hanno una valenza psicologica o storica. Hanno più a che fare con l’eternità, col vedere le cose sub species aeternitatis, fuori dal tempo.

In mostra esponi anche una serie di nuovi acquerelli su carta. Appena li ho visti ho riconosciuto la tua cifra, con le figure che sembrano tracce, svuotate, fluttuanti, bidimensionali, che perdono i confini del corpo, anche se i peni eretti danno a quelle forme ancora un barlume di linfa e pulsione vitale.

Gli acquerelli sono a me famigliari. Questo gruppo è particolare perché ho lavorato su una carta preparata in India con una polvere di conchiglie che diventa come una specie d’intonaco che impasta molto i miei colori, li sporca. E per questo motivo questo piccolo set è uno dei miei preferiti perché spinge un po’ più in là la situazione. Cerco sempre di trovare modi per andare un po’ più in là, di trovarmi in una situazione scomoda. Non ricordo chi un giorno mi disse: “Se non ci troviamo in una situazione scomoda, non stiamo vivendo”. Il mio poeta preferito della Beat generation, che era John Wieners, in un’intervista, quando gli chiedono “Come fai a scrivere le tue poesie?”, risponde: “Cerco di pensare alla cosa che m’imbarazza di più e la dico”. Questa potrebbe essere la mia bandiera.

Torniamo qui, alla Costiera Amalfitana, e nello specifico a Ravello, dove ieri sei andato in scena su un palcoscenico per la prima volta nella tua vita all’interno di uno spettacolo di danza coreografato da Karole Armitage. Com’è nata questa collaborazione con la danza contemporanea?

Alba [la moglie, N. d. R.] viene dal teatro ed è stata una star del teatro La maschera di Memè Perlini. In quegli anni (primi/metà Anni Settanta, N. d. R.] il teatro italiano era straordinario, con un’estetica che, per spiegarla, potremmo paragonarla a quella di Bob Wilson, un’estetica non narrativa, non lineare, non naturalista… Negli anni recenti è tornata al teatro, ha fatto i costumi per vari spettacoli tra cui World on a Wire, ispirato a Fassbinder.

Karole Armitage è l’artista forse più esemplare di quegli anni, tra i Settanta e gli Ottanta a New York, con la sua estetica molto inclusiva, eclettica, ridotta poi a cifre molto coincise, violente, post punk… È difficile dire di no a queste due signore. Sono molto autoritarie.

La tua presenza, la tua performance nella performance, è stata però la cosa che mi ha emozionato di più.

Karole mi ha sfidato. Quando mi ha detto che voleva che dipingessi sul palcoscenico, che già di per sé è una sfida, e che poi avrebbero fatto a pezzi il mio disegno, tipo Menadi in un rituale dopo il party, non ho resistito. Anche perché se si pensa al tema del festival, muri [lo spettacolo s’intitola The Wall, N. d. R.], mi chiedo “Qual è il mio muro personale, il muro di Francesco Clemente?”. È la mia pittura. Perché alla fine le chiavi che ci liberano sono anche le chiavi che ci imprigionano.

Che cosa hai disegnato in scena?

Ho disegnato due figure abbracciate… Un’altra delle immagini guida del mio lavoro è l’angelo. Non quello di William Blake, ma di Walter Benjamin che si solleva a bocca aperta, volando all’indietro davanti a questo cumulo di macerie che continua a crescere. Un angelo vedente, però abbracciato a un’altra figura.

Ti sei fatto avvolgere dal tuo stesso disegno dai ballerini per poi farlo a pezzi con alcuni scatti violenti. Quel disegno distrutto dove finirà? Ho visto qualcuno che, alla fine dello spettacolo, l’ha raccolto con cura come se trasportasse una reliquia preziosa, tipo Solennità del Corpus Domini.

… Me lo sono completamente dimenticato. Vedremo se ritornerà nella nostra vita.

LA MOSTRA

Si intitola Standing with truth for Ravello 2017 la mostra di Francesco Clemente, a cura di Laura Valente, che include una grande tenda, impreziosita da ricami a mano con fili d’oro realizzati da artigiani indiani, affiancata a una serie di quindici nuovi acquerelli e otto bandiere collocate nel cortile antistante alla Cappella. La tenda, il giorno dopo lo spettacolo, è stata animata dalla performance di alcuni ballerini. La mostra è visitabile fino al 30 settembre 2018.

THE WALL

È una nuova produzione Italia/America/Russia/Grecia/Francia, andata in scena in prima assoluta sul palcoscenico del Belvedere di Villa Rufolo a Ravello, con la coreografia di Karole Armitage, il live painting di Francesco Clemente e la partecipazione di Alba Clemente che ha recitato alcuni versi del poeta greco Kostantin Kavakis e ha realizzato i costumi di scena. I danzatori della Armitage Gone! Dance: Ahmaud Culver, Megumi Eda, Cristian Laverde-Koenig, Izabela Szylinska. Le musiche sono di David Lang con incipit ispirato ai Pink Floyd. Lo spettacolo fa parte del cartellone del Ravello Festival, giunto alla sua 65esima edizione, con la programmazione artistica a cura di Laura Valente.

– Daniele Perra

1 / 17

1 / 17

2 / 17

2 / 17

3 / 17

3 / 17

4 / 17

4 / 17

5 / 17

5 / 17

6 / 17

6 / 17

7 / 17

7 / 17

8 / 17

8 / 17

9 / 17

9 / 17

10 / 17

10 / 17

11 / 17

11 / 17

12 / 17

12 / 17

13 / 17

13 / 17

14 / 17

14 / 17

15 / 17

15 / 17

16 / 17

16 / 17

17 / 17

17 / 17

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati