Architetti d’Italia. Italo Rota, l’eccessivo

Con Italo Rota siamo giunti al 15esimo capitolo di quella che si sta configurando come una vera e propria storia dell’architettura contemporanea italiana. Grazie ad altrettanti minisaggi scritti per noi da Luigi Prestinenza Puglisi. Godetevi questo omaggio a un architetto che faceva mal sperare.

Sarebbe facile etichettare Italo Rota come il meno italiano degli architetti che operano nel nostro Paese. Infatti, in un clima culturale dove domina il culto per la misura, per l’ordine e per la bellezza armonica, cioè per l’high touch sartoriale dei Renzo Piano, degli Antonio Citterio, dei Cino Zucchi e dei Michele De Lucchi, Italo Rota è un outsider perché propone architetture che affrontano lo spauracchio dell’eccesso e vanno oltre il kitsch.

Eppure, se si studia la sua biografia, tutto avrebbe fatto prevedere diversamente.

UNA BIOGRAFIA MEDIOCRE

Rota nasce nel 1953. Conclusi gli studi superiori, frequenta lo studio Albini per poi praticare per quattro anni lo studio Gregotti. Con lui è impegnato nel progetto per l’Università della Calabria. Sempre prima della laurea, che conseguirà tardi, nel 1982 al Politecnico di Milano, collabora con Gae Aulenti per l’allestimento del Museo d’Orsay e al progetto per gli spazi del Musée National d’Art Moderne del Centre Pompidou.

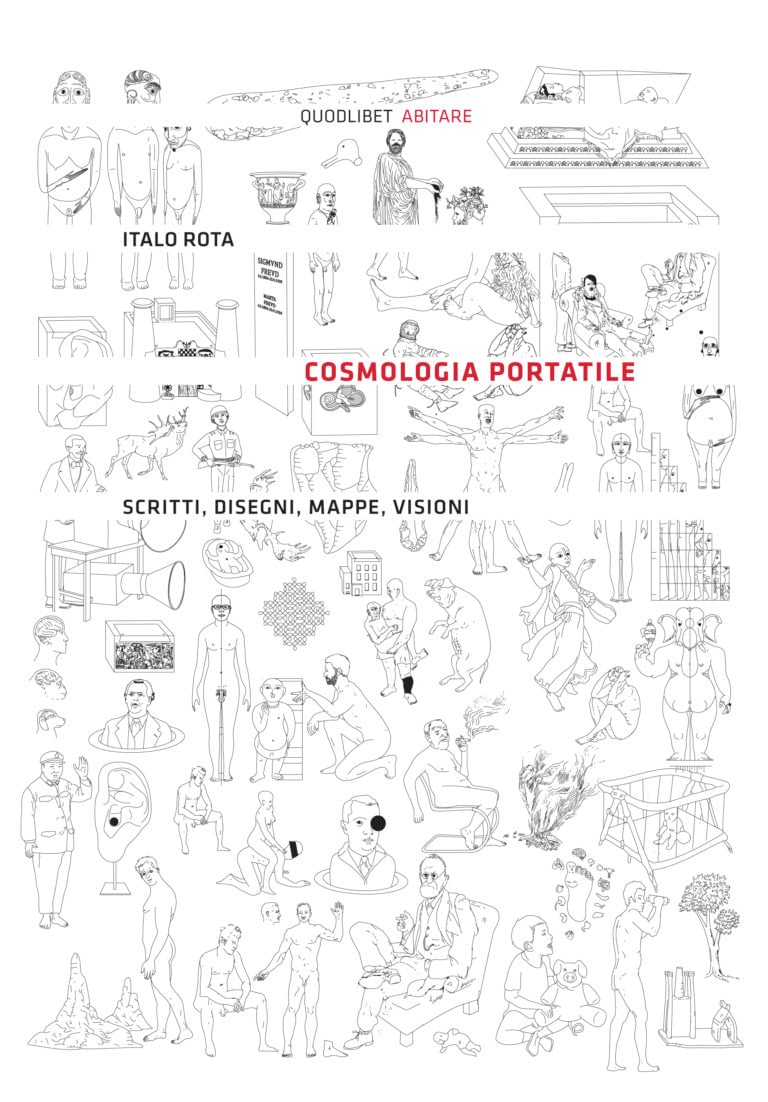

Nel 1981 cura, per l’Electa, una monografia su Mario Botta che raccoglie testi scritti dai certo non avanguardisti Emilio Battisti e Kenneth Frampton.

I lavori con la Aulenti lo portano a trasferirsi in Francia, dove rimane sino al 1995 realizzando alcuni interventi significativi: tra questi, le ineccepibili nuove sale della Scuola francese della Cour Carrée del Louvre.

Tutto farebbe pensare a un progettista di buono ma non eccelso livello, postmodern all’italiana, cioè un po’ storicista e un po’ rigorista, senza la mano pesante di Gregotti o pacchiana di Aulenti.

Italo Rota con la sua collezione di animali d’epoca

LE RAGIONI OSCURE DELLA SVOLTA

Quando e dove avvenga la metamorfosi che lo trasforma in uno dei più interessanti outsider della scena italiana, francamente non lo so. Probabilmente lo aiuta la smisurata passione di collezionista di libri e riviste del periodo eroico delle avanguardie e del Movimento Moderno. O i lavori di scenografia che lo impegnano in Francia, costringendolo a misurarsi con il fervido mondo della sperimentazione teatrale. O la breve esperienza politica come assessore per la Qualità urbana del Comune di Milano con la giunta leghista di Marco Formentini. O forse ancora il fervido clima di innovazione culturale della seconda metà degli Anni Novanta, quando una nuova architettura, attenta alla lezione delle avanguardie dei primi anni del Novecento e degli Anni Sessanta, è portata avanti da personaggi così diversi quali Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Frank O. Gehry, Peter Eisenman.

Certo è che Italo Rota diventa uno dei rari architetti italiani controcorrente che fa i conti con una tradizione dimenticata, se non rimossa, dell’arte e dell’architettura: da Dada alla Body Art, dalla Land Art alla Alles Ist Architektur di Hans Hollein, dall’Arte Povera al concettuale. Un architetto che – anche nel suo modo di vestire, eccentrico e colorato sino alla teatralità – non esita a proclamare la sua diversità.

UN TEMA E CINQUE CONSEGUENZE

Tema centrale è la complessità. Quella che impedisce di avanzare sintesi banali in cui il rigore del meno annulli, secondo la formula miesiana, la confusione del più. Anzi, se oggi c’è una certezza, è che non sia possibile sfuggire al proliferare di immagini, oggetti, simboli che incessantemente e liberamente si presentano alla nostra coscienza, mettendo in discussione gerarchie e scale di valori. E rispetto ai quali l’unica soluzione è operare un montaggio che, selezionandone alcuni o alcuni dei loro pezzi, racconti una nostra storia, la nostra storia.

Conferire all’architettura l’aspetto di un racconto implica per Italo Rota numerose conseguenze di cui cinque ci sembrano le più rilevanti.

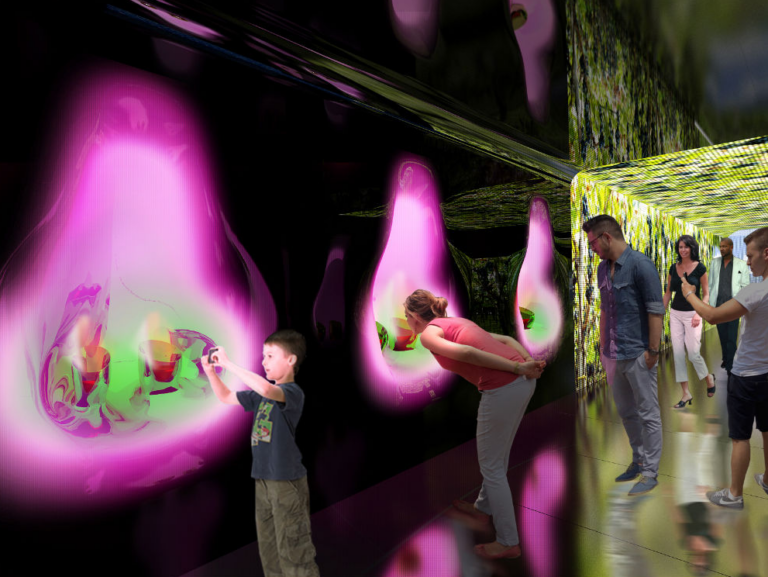

La prima è l’importanza crescente dell’utente, che non può che farne parte. È lui che, muovendosi da una parte all’altra del racconto architettonico, ne determina il successo o l’insuccesso. Anche a sua insaputa. Non si tratta, però, di un’estetica della partecipazione, dove l’utente esprime bisogni esclusivamente in termini prestazionali. Ma di uno spazio relazionale in cui il fruitore entra a contatto con delle storie e ne racconta altre, in un processo di continuo filtraggio, ibridazione e accumulazione dei segni. E difatti le opere in cui Rota riesce meglio sono gli allestimenti, dove mette in sequenza innumerevoli oggetti tra i quali occorre selezionare un percorso, gli alberghi lussuosi visti come territori per continue scoperte tra un susseguirsi di sorprese o le case degli stilisti della moda, dove i sensi non hanno mai modo di riposarsi.

La seconda è l’artificializzazione dello spazio, che a questo punto non può, anche se è un esterno, che diventare un interno. Perché in un mondo brulicante di segni non esiste più spazio incontaminato, un fuori da escludere dal nostro mondo. Tutto il globo è diventato un’immensa abitazione entro la quale ci muoviamo, un interno da allestire secondo i principi di una raffinata messa in scena.

Italo Rota per Palazzo Citterio a Milano

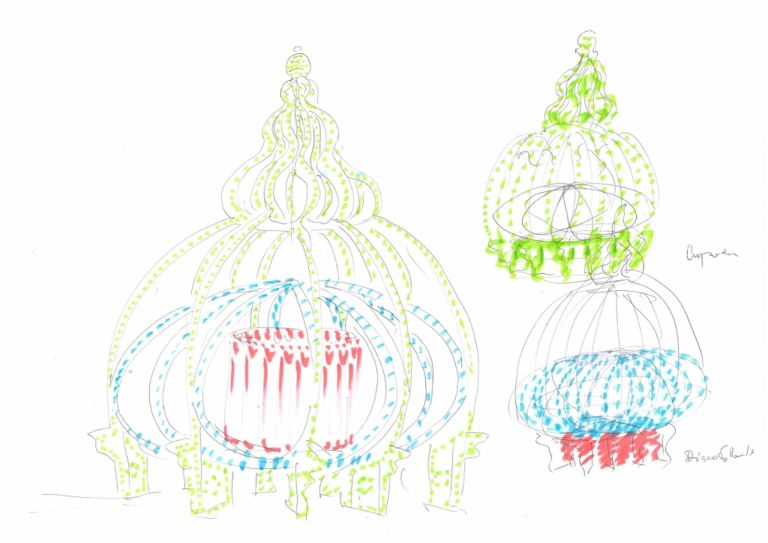

La terza è la relativa insignificanza della costruzione sia in pietra, sia in mattoni, sia in cemento. Per delimitare uno spazio del racconto bastano materiali leggeri ed effimeri o anche semplici messe a punto di comportamenti. Tutto è architettura: un oggetto infinitamente piccolo può avere nella strategia narrativa più peso di una grande costruzione; un immateriale una presenza molto più efficace di un oggetto concreto. Inutile sottolineare quanto queste affermazioni risentano dei mutamenti dei punti di vista sullo spazio avanzati dalle prime e seconde avanguardie, dal dada al pop al situazionismo.

La quarta conseguenza è che il bello non è la categoria privilegiata con la quale fare i conti. Una buona architettura lavora sulla curiosità, sullo stimolo e sulla reazione. Da qui la scelta, quasi programmatica, per il kitsch e oltre il kitsch. Sono il disagio e la sorpresa generati dal cattivo gusto che ci spingono a entrare nel racconto percepito come un’opera aperta in cui è sempre possibile aggiungere, con i comportamenti e la partecipazione, qualche cosa. Mentre il bello pacifica e placa. Ma, soprattutto, è così e basta: prendere o lasciare.

La quinta conseguenza, la più importante, è percepire lo spazio come un’estensione della nostra mente. Il racconto che, in altre parole, costruiamo, è una proiezione del nostro pensiero del quale ne restituisce le principali relazioni. È, insomma, la spazializzazione del nostro modo di organizzare il mondo.

Da qui l’interesse di Rota per alcune architetture emblematiche che vanno, per così dire, oltre l’architettura, cioè oltre il modo banale che si ha di intenderla. Sono la Maison de Verre di Pierre Chareau, lo studio di Sigmund Freud a Londra, la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg ad Amburgo, la casa di Jung a Bollingen, la casa per la sorella di Wittgenstein a Vienna e la casa Malaparte a Capri. Sono tutti spazi, fateci caso, realizzati da non architetti, quasi sempre da pensatori. A testimoniare che le architetture più intense del nostro secolo non sono state composte secondo i buoni principi della progettazione così come sono usualmente insegnati nelle università.

TRA IL DIRE E IL FARE…

Onestamente, per quanto alcune delle opere di Rota rasentino il capolavoro, ad esempio la sistemazione degli spazi del lungomare di Palermo, dove un’installazione fatta di birilli colorati e letti rivestiti da luccicanti ceramiche riesce creare un fitto dialogo con la tradizione regale, accidiosa, sontuosa e barocca di questa ex capitale, non tutte hanno la forza delle architetture del pensiero citate da Rota. Segno che, per un architetto, arrivare a un’opera che lasci trasparire in forma di racconto la struttura della mente che l’ha generata è un’impresa epica e quasi sconsiderata.

Certo è che personaggi che in Italia percorrano questa strada, rischiando ogni giorno di sprofondare nella vertigine del caos, sono pochi. E che a farlo, e con ottimi risultati, sia uno che ha curato un libro su Mario Botta e si sia formato con Vittorio Gregotti e Gae Aulenti, merita tutta la nostra incondizionata e rispettosa ammirazione.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 – Franco Purini

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati