Nuria, da Madrid a Milano. Eclettismo, nomadismo, graffiti e passione

Severa con la Street Art di oggi, avvezza a esporre in musei e gallerie internazionali, affezionata alla pratica dei graffiti, incluse certe incursioni illegali. E poi manualità, linguaggi diversi, installazioni pubbliche e pittura. Stile inconfondibile. Nuria, da Madrid, porta in giro il suo talento e la sua energia. E fino al 25 novembre espone a Milano. L’abbiamo intervistata.

Nuria Mora (Madrid, 1974) è una tra le artiste europee più note nell’ambito dell’arte urbana e della graffiti culture. È da quel milieu che arriva ed è in questa cornice che continua a muoversi, dipingendo muri dalle tinte accese e dalle geometrie aguzze, tra la sua Madrid e in giro per il mondo. Ma Nuria è anche molto altro. Vulcanica sperimentatrice, virtuosa della pittura e della scultura, attenta osservatrice del reale e giocoliera di forme, linee, colori, s’arresta dinanzi a qualunque immagine, oggetto o dettaglio che ne rapisca il desiderio e l’attenzione, spingendolo verso un processo di astrazione dolce, qualche volta radicale, qui smussato, lì tagliente. E l’impulso è di ricostruire pezzo a pezzo i luoghi e le atmosfere di ogni viaggio, di ogni passaggio, delle molte memorie archiviate.

Tutto diventa ‒ nella coerenza del segno e dello stile, ma anche nella molteplicità dei linguaggi e dei materiali ‒ una scrittura nuova, irregolare, indisciplinata. Formalizzazioni esatte e insieme esplosive, tra il piano e il volume, lo spazio pubblico e l’impianto espositivo.

Disegni, dipinti, murales, installazioni, arazzi, tappeti, collage, performance… L’occhio vorace e l’infaticabile mano continuano a costruire e decostruire, a spezzare e sintetizzare, a tessere armonie e rischiare contrasti. Nella purezza di una palette cromatica mediterranea, incandescente.

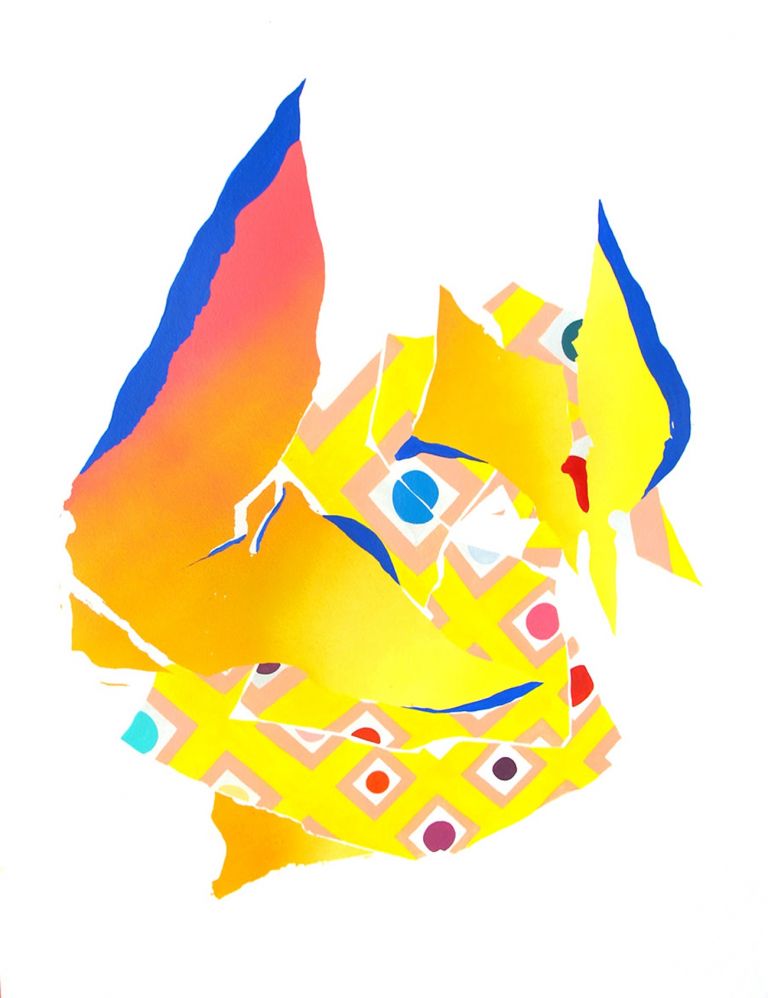

Un wall painting di Nuria

LA MOSTRA MILANESE

A ottobre Nuria è arrivata in Italia con una personale presso la galleria milanese di Patricia Armocida, curata da Fabiola Naldi. Una piccola mostra di livello museale, in cui la bella selezione dei lavori a parete e le due opere site specific vengono nobilitate da un raffinato allestimento. Ogni traiettoria, ogni dettaglio è al posto giusto. Una di quelle mostre che vale la pena vedere per capire dove stanno ‒ tra gli artisti delle ultime generazioni ‒ l’energia, la qualità, la freschezza e anche la cognizione dei linguaggi attuali e delle eredità sedimentate.

Il titolo, Drishti, porta nel cuore del discorso sulla visione, in un legame stretto tra corpo e occhio, mondo interiore e realtà concreta. Nella pratica tradizionale dello yoga drishti è una certa tipologia di sguardo, qualcosa che ha a che fare con la concentrazione, col flusso di energie convogliate verso un punto fisso, potenziando il pensiero e silenziando gli stimoli superflui. Uno sguardo che procede per selezione, per attenzione, per massima intensità. E l’artista, nel suo essere nomade, flâneur, filtro sensibile, si mette in ascolto, si sofferma. Pescando dai tanti territori geografici e mentali per tirarne fuori oggetti, grafie, ricordi plastici, tracciati di colore.

Nuria, Drishti, exhibition view. Galleria Patricia Armocida, Milano, 2017

Nuria, a Milano, pensa due installazioni, una più concentrata all’ingresso e una simile, ma più complessa, al piano interrato. Sono piccole sculture appese, come preziose boe, vasi bizzarri o lanterne rivisitate, combinando e modellando vetro, ceramica, objet trouvé, fra un’ironica strizzata d’occhio al design e tutta la poesia di un saccheggiare metodico, ispirato, prendendosi cura delle superfici e dei volumi.

Per terra pigmenti fluo, blu, gialli e fucsia, a evocare le polveri variopinte di festosi riti indiani, gli spettacolari “Holi”; e poi, tutt’intorno, dei lavori su carta: pittura piatta, fatta di campiture e pattern grafici, che a distanza sembrano collage o stampe digitali. E invece c’è la sua mano, sicura e docile, a combinare spray e pennellate, nella ricerca di una decostruzione sintetica del paesaggio, naturale o urbano che sia: suggestioni formaliste ed esplosioni radiose, onde marine che diventano pattern sinuosi, tramonti che si fanno masse di luce arancione. Dentro ci sono la Spagna, la Francia, l’Africa, l’India, il mare, il sole, i mercati popolari… E c’è Nuria, inconfondibile: joie de vivre contagiosa, perizia tecnica ed equilibrio di forme. Dai lavori dislocati nello spazio, a quelli che accendono le pareti, è tutto un articolarsi di corrispondenze dinamiche: i primi quasi a balzare fuori dagli altri, essendone derivazione, evoluzione, risonanza. Camminarci in mezzo è esperienza romantica, straniante: una promenade dentro l’immagine, sul filo della memoria.

Nuria, Drishti, mostra presso la Galleria Patricia Armocida, Milano, 2017 (acrilici su carta)

L’INTERVISTA

Le tue origini e gran parte della tua attività sono legate alla Urban Art, in particolare a quella scena definita “abstract graffiti”. Come si è evoluto il tuo segno e come si sviluppa la tua ricerca sull’astrazione in relazione allo spazio urbano?

Ho iniziato dipingendo elementi astratti, che differivano sempre l’uno dall’altro ma giravano attorno a una stessa idea. Ero solita dire che si trattava di un’astrazione-chiave, che ogni volta si adattava alla superficie data. Poi ho compreso che si trattava più di un dialogo con la superficie, perciò ho continuato a sviluppare questo aspetto del mio lavoro. I pattern organici sono arrivati in seguito, circa undici anni fa. Come un riflesso del tempo, in relazione allo spazio, e per reclamare lo spazio pubblico come mio.

Già molti anni fa dichiaravi di detestare il trend nato intorno al movimento della Street Art, inclusa la diffusione spasmodica di fotografie di muri in rete. Oggi, nell’epoca dei social e della professionalizzazione degli street artist, che idea ti sei fatta? Com’è cambiata la scena? C’è una deriva o solo una trasformazione naturale?

Non c’è una “scena”, solo business; tutto il lato romantico della scena street è svanito, nessuno dipinge più illegalmente nelle strade, a parte i graffitari. Mi sento sola in questa pratica nella mia città, ma sono onesta e quando prendo parte a un progetto commerciale non lo confondo con altro. Sono chiara, dico che si tratta di un “muro” su commissione, un murale; così nessuno può dire che si tratti di Street Art. Perché la Street Art, ormai, è quasi morta.

Murales sì, ma anche tanto altro. Faccio fatica ad affibbiarti un’etichetta. È sorprendente la quantità di linguaggi che sperimenti e la qualità che raggiungi. Nella consapevolezza piena di ogni singolo contesto, che sia una mostra in galleria o in un museo, un progetto d’arte pubblica, un lavoro partecipato, un muro urbano. Da dove arriva questo eclettismo e cosa tiene insieme tutte le tue anime?

Sono una persona creativa, ho bisogno della creatività per vivere. Sono un’artista visiva e il mio lavoro consiste nel dipingere, realizzare sculture e installazioni site specific. Faccio anche molti graffiti e murales, ogni tanto anche delle tag con i miei amici. Si può dire che io sia un’esperta dell’inutile. So ricamare, cucire, e conosco molte forme di lavori manuali, che incorporo continuamente nel mio lavoro. Concepisco tessuti, tappeti, pattern basati sui miei disegni. Mi piace pensare che i miei ricami, i miei muri, i miei oggetti siano la voce con cui esprimo me stessa al pubblico. Amo indagare, per imparare e creare. Anche la mia famiglia è molto creativa, quando ero una bambina mi è stata d’ispirazione, poi è nei miei studi che ho trovato un impulso. E ora, ovunque io sia, ho l’impressione che la vita non mi basterà mai per tutto ciò che voglio realizzare e apprendere.

Nuria, Drishti, mostra presso la Galleria Patricia Armocida, Milano, 2017 (sculture, materiali vari)

La mostra da Patricia Armocida è un piccolo gioiello. Sono tante le ispirazioni che si scorgono. I luoghi innanzitutto, dall’Oriente fino ai tuoi paesaggi mediterranei, con i colori accesi, i riti, gli oggetti. Mi racconti la genesi del progetto e le suggestioni su cui hai lavorato?

Stavo lavorando alla mia serie delle “boe”, quando ho incontrato Patricia: è cominciato tutto così. Le boe sono sculture realizzate con oggetti trovati, frammenti di ceramica da cui viene fuori il senso della vita e del passato: un modo di essere al mondo, di quando la vita era ancora legata al lavoro manuale. Utilizzo parti di vecchi lampioni, piccoli tesori trovati lungo le strade su cui viaggio con la mia Vespa rossa. La caccia consiste nel prendere e selezionare questi trofei, arrampicandosi tra depositi di materiale elettrico abbandonato, scalando gli stessi lampioni finché non sei letteralmente esausta. Le ceramiche recuperate vengono quindi assemblate a pezzi di legno, corda e vetro per creare le boe, poi sospese come scudi, galleggianti come giubbotti di salvataggio. Sono realizzate manualmente, attraverso un processo di produzione lento, con materiali di recupero fusi e cuciti insieme: testimoni di una bellezza perduta, di un tempo in cui la vita era organica e semplice. Di un altro colore.

Realizzo anche opere su carta, dipinti astratti basati su disegni e pattern realizzati in strada, concepiti come una “macchina del tempo”.

C’è anche tanta storia dell’arte contemporanea, mi pare. Accenti modernisti, evocazioni pop e rimandi all’estetica formalista. Quali sono gli autori (del passato o del presente) che guardi di più?

Non so, credo che siano parte del mio background di studentessa di storia dell’arte e architettura. Cerco di non vedere troppe opere di altri pittori durante il mio processo creativo, ma sono sicura che siano sempre lì, comunque.

Nuria, Drishti, exhibition view. Galleria Patricia Armocida, Milano, 2017

Raccontami – a parte i murales – un tuo progetto importante nello spazio pubblico. Cosa significa per te lavorare nei luoghi della condivisione, della memoria comune, del transito?

Il progetto per il museo di Johannesburg, promosso dalla Nirox Arts Fundation, è un pezzo realizzato sì per il museo, ma ad esempio durante la mia residenza ho preso spunto inizialmente un bellissimo atto di Natura, la stella marina. Un animale particolare: se tagli uno dei suoi bracci ne apparirà uno nuovo. Di più, l’arto mozzato della stella marina diventa a sua volta un’altra stella marina, dando inizio a una nuova vita a partire da una violenza, dalla rimozione di una parte di sé.

Il progetto di residenza seguì lo stesso processo della stella marina, con la creazione di una moltitudine di lavori che si originano tutti dallo stesso nucleo. Partendo dalla costruzione di un semplice cubo all’interno della galleria, ho creato una seconda pelle sulla struttura, realizzando un’area interna tridimensionale. L’interno viene quindi dipinto durante la prima settimana della residenza: ogni elemento della costruzione viene marchiato con una data futura, quella in cui il pezzo verrà separato dal cubo di cui è parte. In questo modo, lo spazio interno diviene calendario, man mano che le parti del nucleo vengono rimosse in date prestabilite e utilizzate per creare lavori urbani. Mentre i giorni si susseguono, il cubo viene smantellato lentamente, ma la distruzione del lavoro originale è funzionale alla creazione di nuova vita all’interno della città. Una discendenza, a partire da una figura materna originaria.

Nuria Mora, un frammento del suo progetto a Johannesbourg, tra il museo e la città

Quanto conta la partecipazione del pubblico? Mi parli di alcuni progetti particolari in cui il ruolo della gente è stato fondamentale?

Sono quelli con Eltono [artista ed ex compagno di Nuria, N. d. R.], ma non voglio parlare di lui dal momento che lui non parla mai di me. È quindi il momento di dimenticare anche quel capitolo.

La forte manualità del tuo lavoro è evidente negli oggetti che modelli e assembli, come le sculture esposte a Milano, ma anche nei lavori pittorici. Ho sempre ritenuto la pittura una pratica sospesa tra poesia e filosofia, una specie di esercizio di meditazione. Quanto è presente l’aspetto concettuale e simbolico nel tuo lavoro? E quanto ti interessa, invece, la pura manualità?

Il mio lavoro non si concentra sulla realizzazione materiale, quanto sulla misurazione del tempo e sì, anche sull’idea di meditazione. Per questo ho chiamato “Drishti” la mia nuova mostra, che affronta proprio questa idea.

Usi spesso dei pattern grafici nei tuoi lavori bidimensionali. Cosa sono questi frammenti e quanto hanno a che fare con la dimensione del paesaggio, della natura, dell’organico?

Sono parte della mia storia. Li ho realizzati in strada, senza consenso, e li ho recuperati come se si trattasse di un tributo: erano proprio degli strumenti per misurare il tempo che passa.

Nuria, Drishti, mostra presso la Galleria Patricia Armocida, Milano, 2017 (acrilici su carta)

Sei una delle pochissime donne presenti sulla scena dell’arte urbana. Un dislivello che si riscontra sempre nell’arte, ma nel mondo dei graffiti è assai più netto. La tua mostra milanese è interessante anche in questa chiave: una bella squadra di professioniste, tutte donne! Esiste un problema, secondo te? Un retaggio del passato, un maschilismo residuo, un’insicurezza delle donne stesse, un fatto di stereotipi assimilati?

Sono molto fiera di essere una ragazza impegnata nei graffiti, ma suppongo che sia a causa della mia natura “jaaajjajajaaj”. Sono stanca dell’uso della dichiarazione di genere come “scusa” per fare arte, per cui cerco di evitarlo sin dagli inizi. Penso sia un’attitudine molto più femminista e potente la scelta di non prestare attenzione alla protesta in sé, utilizzando tutte le energie per l’arte che sto creando. Credo sia il momento di non sprecare oltre il nostro tempo urlando per la mancanza di pari opportunità – che è ovvia – e usare questo tempo per lavorare. Le nostre nonne hanno fatto la rivoluzione per i nostri diritti, il movimento delle suffragette ha fatto tanto: la nostra generazione ha ereditato molte vittorie ma solo una parte del lavoro è stata compiuta, ora è il nostro turno, bisogna fare la nostra parte come chi ci ha precedute. Un uomo lavora senza pensare al suo genere e credo che questo sia un potere: è il mio unico modo di fare arte, la mia personale rivoluzione. Rispetto le altre pratiche, anche se mi hanno un po’ annoiata. Supporterò tutte le donne, ma non prenderò parte a mostre o festival o qualsiasi forma di iniziativa artistica focalizzata sul genere sessuale. Ho trascorso la maggior parte della mia carriera con uomini, che erano molto gentili con me, e mi piace essere circondata da uomini. Ma la cosa più importante è che voglio condividere il mio spazio con i migliori artisti, non mi interessa se maschi o femmine.

Tempo fa, intervistando Annette Messager su questi temi, mi disse: “Quando ho cominciato il mio lavoro mi chiamavano la fattucchiera. La parola utero viene dalla parola isteria…”. Lei, come dici tu stessa, appartiene a una generazione che si è battuta davvero. Ha lottato per essere un’artista libera e autorevole, e non “la moglie di” uno tra i più grandi artisti francesi. Tu, agli inizi, hai fatto fatica a conquistare credibilità?

La società è maschilista e sciovinista, l’arte è il riflesso della nostra società. I tempi stanno cambiando, è vero. Ma una cosa è certa: abbiamo bisogno di lavorare molto di più per ottenere le stesse opportunità e lo stesso successo degli uomini.

‒ Helga Marsala

1 / 33

1 / 33

2 / 33

2 / 33

3 / 33

3 / 33

4 / 33

4 / 33

5 / 33

5 / 33

6 / 33

6 / 33

7 / 33

7 / 33

8 / 33

8 / 33

9 / 33

9 / 33

10 / 33

10 / 33

11 / 33

11 / 33

12 / 33

12 / 33

13 / 33

13 / 33

14 / 33

14 / 33

15 / 33

15 / 33

16 / 33

16 / 33

17 / 33

17 / 33

18 / 33

18 / 33

19 / 33

19 / 33

20 / 33

20 / 33

21 / 33

21 / 33

22 / 33

22 / 33

23 / 33

23 / 33

24 / 33

24 / 33

25 / 33

25 / 33

26 / 33

26 / 33

27 / 33

27 / 33

28 / 33

28 / 33

29 / 33

29 / 33

30 / 33

30 / 33

31 / 33

31 / 33

32 / 33

32 / 33

33 / 33

33 / 33

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati