Architetti d’Italia. Sergio Bianchi, il visionario

Ancora troppo poco riconosciuto per il suo talento progettuale, in cui si mescolano utopia e concretezza, Sergio Bianchi è il protagonista della nuova tappa della saga di Luigi Prestinenza Puglisi dedicata all’architettura italiana.

La puntata numero 27 avrebbe dovuto parlare di Cherubino Gambardella, un personaggio che prima o poi dovremo affrontare. Per essere stato un enfant e insieme un figliol prodige, per l’interessante connubio tra la sua carriera accademica e professionale, per la propensione a un kitsch popolare punteggiato di riferimenti aulici, per l’attenzione all’architettura disegnata. E poi per gli aspetti meridionali, direi borbonici, del suo profilo che, mescolati con un certo talento e una mano felice, determinano un personaggio sfaccettato e gustoso, aristocratico e plebeo, che non potrà mancare tra i nostri profili.

Ieri, però, mi è venuto in mente che prima avrei dovuto dedicare un profilo a un architetto che, invece, si ponesse in antitesi con un personaggio siffatto. A un progettista tanto bravo quanto poco noto. A un personaggio che fosse, in un certo senso, anonimo.

Di figure così ce ne sono numerose: penso, per citare i primi cinque che mi vengono in mente, a Mario C. Rossi, ai fratelli Matassoni, a Daniele Corsaro, a Fabio Barillari, a Giuliano Fausti. Sono tutti conosciuti e apprezzati solo da un ristretto nucleo di intenditori e di estimatori.

Ma il più calzante di tutti per il profilo di oggi è Sergio Bianchi. Non lo avete mai sentito nominare? Appunto, è lui l’anti-Cherubino.

Ho avuto modo di conoscerlo meglio diciotto anni fa, in occasione di un concorso il cui committente era Nicola De Risi, segretario dell’Istituto Nazionale d’Architettura, il quale aveva deciso di andarsene in pensione e di ritirarsi a Bellegra. Dove aveva pensato di costruirsi una casa che lo avrebbe reso felice come utente e orgoglioso come mecenate. Nella giuria, composta da Luigi Pellegrin, Massimo Pica Ciamarra, Vittorio Leti Messina, Carlo Odorisio, Paolo degli Espinosa, Massimo Locci, Francesco Orofino, dal sindaco di Bellegra Luigi Tucci e dal sottoscritto, non ci furono dubbi. Il progetto migliore era la aerea casa in ferro e pietra disegnata da Sergio Bianchi. Eravamo però perplessi: era un disegno che difficilmente sarebbe passato, in considerazione dei vincoli ambientali che gravavano sull’area. Un altro progetto, disegnato da Giovanni d’Ambrosio, meno interessante ma più realistico e più astuto nell’organizzare la cubatura, aveva molte più chance. Dopo una lunga discussione, proclamammo entrambi vincitori, lasciando al committente la scelta tra una strada più facile e una che già si prevedeva irta di ostacoli burocratici insormontabili.

Nicola De Risi non ebbe dubbi. Scelse il progetto migliore, così in 40 anni all’InArch gli aveva insegnato Bruno Zevi. Testardo come era, non si fece arrestare da nessun impedimento. Arrivava un diniego? Studiava una strada alternativa. Un parere sfavorevole? Immediatamente cercava una rivista dove poter pubblicare il progetto, mostrando così quanto fosse ottuso il no a un lavoro apprezzato da tutti e degno di stampa. Dopo alcuni anni di fatiche e di peripezie inenarrabili, la casa fu realizzata. Non ebbe la fortuna meritata. Nicola De Risi invecchiava e l’idea di trasferirsi a Bellegra si mostrava sempre più impraticabile. E oggi la casa ancora sta là, dopo la morte del proprietario, ad aspettare un abitante in grado di apprezzarla (toglietevi il cappello quando passate a Bellegra e ricordatevi di Nicola De Risi).

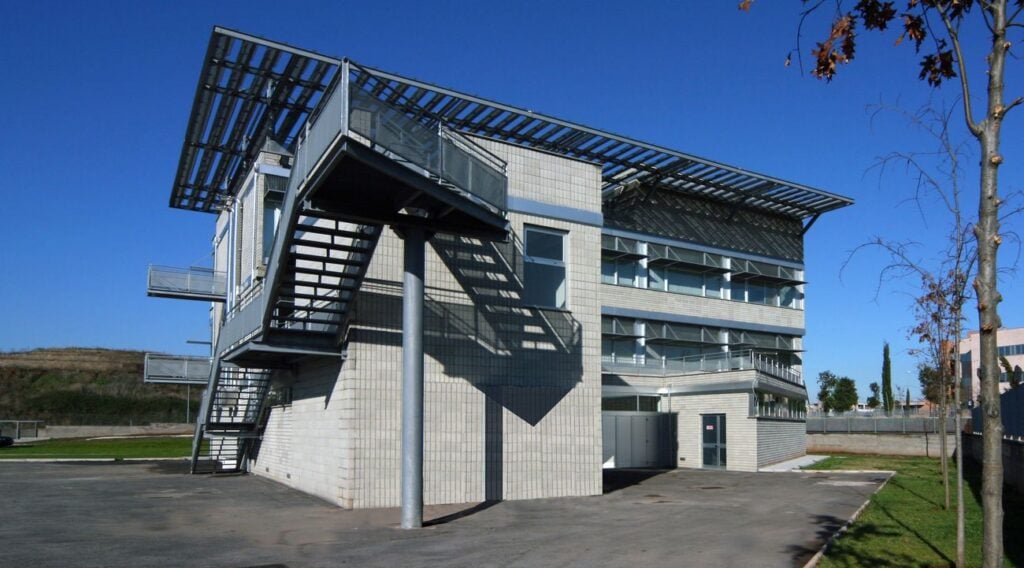

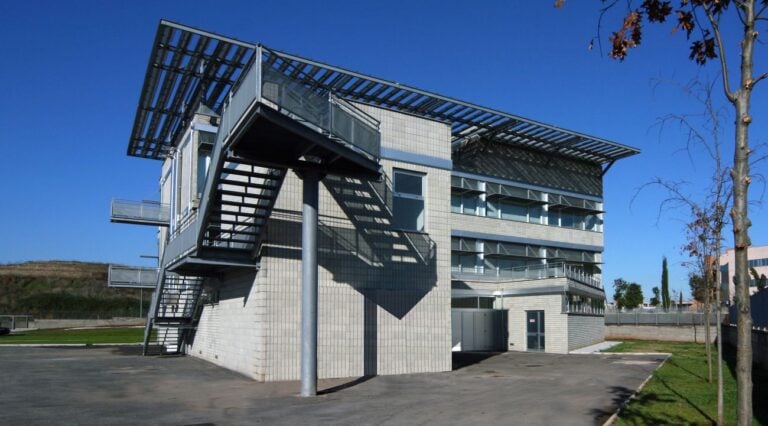

Studio Bianchi Architettura, Sede Rainbow, Loreto 2011

IL MAESTRO LUIGI PELLEGRIN

A distanza di qualche anno mi capitò di curare per la Utet Scienze Tecniche una serie di libri dedicati all’architettura italiana, dal titolo ItaliArchitettura. Per una casuale circostanza, nello stesso volume coabitavano la casa a Bellegra e un’opera realizzata da Renzo Piano. Fresco di stampa, spedimmo il volume all’architetto genovese. A distanza di alcuni giorni arrivò un biglietto: Piano ringraziava del pensiero, notando che la gran parte dei progetti pubblicati facevano ben sperare sulle sorti dell’architettura nel nostro Paese. Uno in particolare lo aveva colpito e avete intuito quale. In altre circostanze, in un Paese migliore, Sergio Bianchi, dopo un’opera del genere, riconosciuta anche da un progettista del calibro di Piano, sarebbe diventato, se non una archistar, sicuramente un “talento emergente” al quale sarebbero stati offerti incarichi più importanti con una sicura crescita professionale.

Agli anonimi ignoti dell’architettura a volte non è offerta una seconda chance. Sergio Bianchi l’ha avuta nel 2010 con il progetto degli headquarter della Rainbow a Loreto. Un’opera bella ed elegante, mi verrebbe da dire un capolavoro giocato sul tema della leggerezza e del rapporto con la natura circostante. Anche in questo caso un’accoglienza positiva ma tiepida. Segno che se non frequenti certi circuiti, dove opere peggiori ottengono riconoscimenti migliori, ti è difficile spiccare il volo.

Sergio Bianchi ha studiato con Luigi Pellegrin e ha avuto per lui un rispetto e un’ammirazione che solo pochi allievi hanno per i loro maestri. Quando morì si fece dare plastici e disegni che non riuscivano a essere conservati per custodirli lui gelosamente. Con la figlia di Pellegrin, Chiara, segue oggi le vicende dell’archivio e su di lui ha curato un paio di mostre disegnate con grande sapienza e, soprattutto, profondo amore. Una la ricordo in particolare, perché allestita a Interno 14. È stata ammirata da James Wines e ha avuto numerosi ospiti di eccezione tra i quali Massimiliano Fuksas, che con Pellegrin ha avuto un intenso rapporto. Ciò che Sergio Bianchi ha imparato dal Maestro è che l’architetto, se vuole essere un creatore di habitat e non di giochi formalisti, deve sempre saper contemperare un solido approccio professionale con una ancora più solida propensione all’utopia. E, quindi, avere capacità di invenzione tecnologica ma solo a condizione che questa non diventi fine a se stessa, ma serva a migliorare il nostro rapporto con la natura.

E difatti la casa a Bellegra e il complesso Rainbow sono manifesti di modi diversi di concepire l’abitare o il lavorare in un ufficio.

![Studio Bianchi Architettura, Close the Gap, New York [progetto]](http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/01/Studio-Bianchi-Architettura-Close-the-Gap-New-York-progetto.jpg)

Studio Bianchi Architettura, Close the Gap, New York [progetto]

ESSERE CONCRETI PROFESSIONISTI

In questo senso Bianchi ha poco a che vedere con la gran parte dell’architettura che si pratica in Italia, dove l’imperativo principale sembra essere la ricerca di un bello stile e il piacere dell’eleganza, per sorvolare su questioni radicali che, invece, ci mostrano quanto sia necessaria alla buona architettura la componente eteronoma, la capacità di prefigurare nuovi habitat.

Quando è possibile, Sergio Bianchi progetta edifici che forse mai nessuno realizzerà, ma che, come quelli di Luigi Pellegrin, sono accurati sino al dettaglio della vite. Recentemente ha disegnato un progetto per The Free Republic of Liberland, lo Stato fantasma ubicato in una area di sette chilometri quadrati, attualmente terra di nessuno sulla riva destra del Danubio, tra la Croazia e la Serbia. Il concorso, bandito dal fondatore e presidente di questa entità ancora non riconosciuta da alcuno, Vít Jedlička, lasciava ampio spazio alle idee visionarie. Bianchi ha disegnato tre stecche verdi che, fedeli agli insegnamenti di Pellegrin, volano nel cielo per lasciare il terreno libero alla natura, prefigurando una costruzione modulare flessibile e adattabile.

Altri lavori dello stesso autore organizzano insediamenti in condizioni estreme, anche sul pianeta Marte. E, non mancano nel portfolio dello studio grandi progetti pensati per le città e, in particolare, Roma, contravvenendo all’andazzo di molta architettura italiana che da anni rifiuta di pensare, rendendola concreta, l’utopia.

La dimensione visionaria, e cioè capacità di vedere oltre il proprio naso, si sta perdendo. Per correre dietro l’incarico, per realizzare un oggetto di gusto, per apparire realisti e non alienarsi la fiducia del committente.

Non possiamo, però, dubitarne: il percorso indicato da Sergio Bianchi – essere concreti professionisti ma senza accettare lo status quo ‒ alla lunga sarà vincente. Oltre che da Pellegrin è stata la via percorsa da altri grandi architetti degli Anni Sessanta e Settanta. Si pensi per esempio a Leonardo Ricci. E mi viene da sorridere se penso che un libro di quest’ultimo si intitolava Anonimo del XX secolo, un titolo che ha al suo interno proprio la parola “anonimo”, con la quale abbiamo introdotto questo profilo.

‒ Luigi Prestinenza Puglisi

Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano

Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas

Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri

Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti

Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi

Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini

Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue

Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi

Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti

Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi

Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella

Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini

Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini

Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota

Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari

Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei

Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali

Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey

Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo

Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini

Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti

Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva

Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra

Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia

Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

![Studio Bianchi Architettura, Close the Gap, New York [progetto]](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/01/Studio-Bianchi-Architettura-Close-the-Gap-New-York-progetto-768x426.jpg) 5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

![Studio Bianchi Architettura, Close the Gap, New York [progetto]](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/01/Studio-Bianchi-Architettura-Close-the-Gap-New-York-progetto-150x83.jpg)