Fluttuante & ancorato (VI). Sprofondare

“Se vuoi veramente arrivare lì dove la scrittura vive, scrivi come se fossi morto”, affermava il poeta irlandese Brendan Kennelly. Nuova tappa della rubrica di Christian Caliandro ispirata a questa “regola”.

Il viale è l’ingresso al paese. A partire dal bivio, questa strada si inerpica tutta diritta sul fianco della collina, fino a quando curva immediatamente prima del corso di Petrosa Jonica, con la terrazza che si affaccia sulla pianura – gli altri paesi, i campi, il mare e le ciminiere di Taranto con tanto di fumo più o meno bianco, più o meno grigio sullo sfondo.

Prima, appunto, c’è la curva. Se siete a piedi, e vi fermate più o meno all’altezza della salumeria, dall’altra parte della strada cominciate a osservare i fili della luce attaccati al muro giallo senape e grigio sporco. Questo groviglio è a modo suo un miracolo, pur sgradevole: ormai, infatti, non ne esistono poi tanti. Un intrico che proviene da altri strati, da altri decenni, da altre storie – cavi, cassette dalle fogge estinte ere fa, modi persino di sporgersi e di intrecciarsi che appartengono a epoche morte. Normalmente, i fili dell’elettricità non sono così tanto visibili – voglio dire, certamente si possono ancora vedere, e ci mancherebbe, ma il modo con cui questi particolari fili percorrono il muro e si infilano nelle case, fuoriescono dai balconi e dagli interni, ha un che di sconcertante.

Se rimarrete sul marciapiede abbastanza a lungo (escludendo il più possibile tutto il resto, il traffico, i pochi passanti e la gente che ogni tanto si affaccia a spiarvi), vi sembrerà di guardare le viscere esposte di uno strano animale che non dovrebbe più esistere, da lungo tempo. A cui, di fatto, dovrebbe nel caso essere proibito di esistere ancora. E che non sopravvive – in una zona che sta comunque tra l’esistenza e la scomparsa – per una sua particolare caparbietà, ma semplicemente perché si sono dimenticati di lui. È stato lasciato indietro.

Così, continuando con il proprio sistema, rifuggendo costituzionalmente dal cambiamento, può ostentare tranquillamente chi eravamo, la parte più vergognosa e umile e irrecuperabile della nostra memoria meridionale: esattamente ciò che le grafiche scadenti e coloratissime stampate su pannelli in pvc, tentando disperatamente di aggiornarsi su modelli nordeuropei che andavano bene peraltro cinque o dieci anni fa, e finendo sempre in un pastrocchio di Photoshop e font tremendi, ciò che le cartoline volenterose delle campagne istituzionali per un turismo di là da venire scaccerebbero e cancellerebbero volentieri dalla faccia della terra, come un vecchio incubo di miseria e di noia, se solo potessero.

I fili stanno lì, invece, con la loro ottusità, uno sull’altro, di spessore e densità diversi, si accavallano, si annodano, si ingarbugliano, fanno qualche metro insieme, si riuniscono in una cassetta sporchissima fatta di un materiale indefinibile per separarsi subito dopo, e rientrare nell’oscenità familiare… Non c’è un sistema diverso per organizzarli – oppure, molto più semplicemente, nessuno finora si è mai dato la pena di trovarlo. E tutto fa pensare che mai se la darà.

***

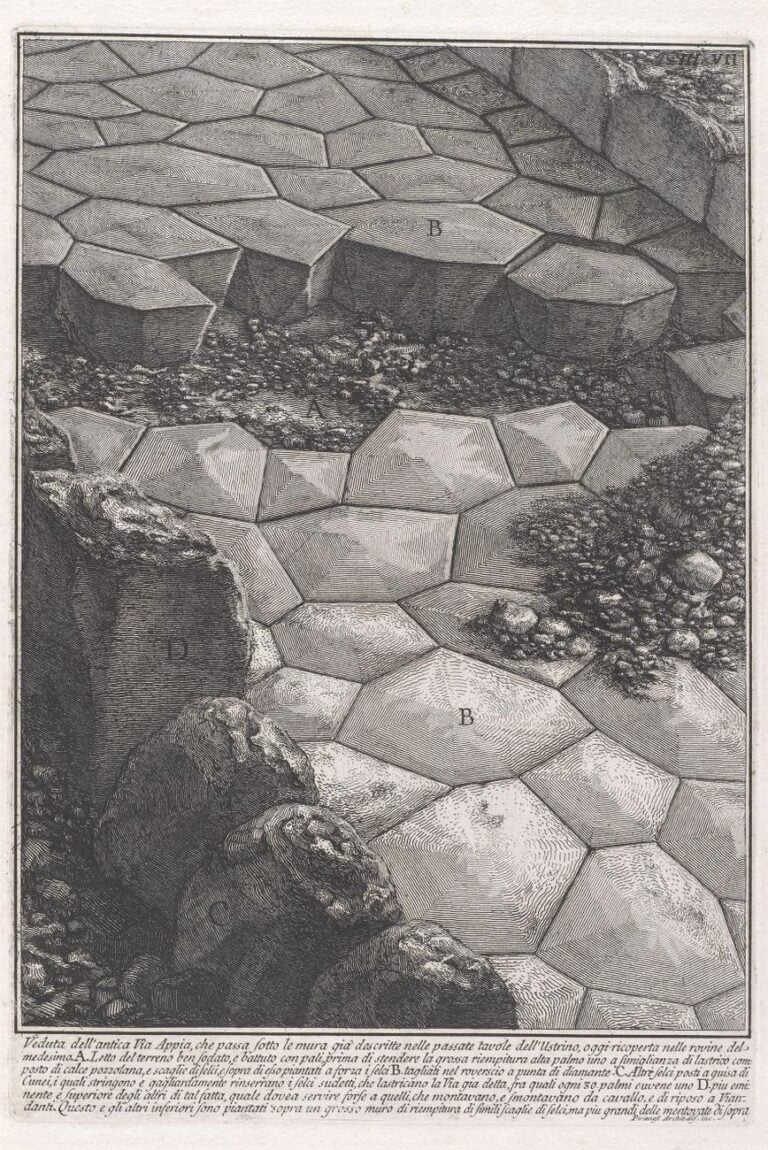

Giovanni Battista Piranesi, Prospetto del lastricato e de’ margini dell’antica via Appia, 1764

Qui tutto è corroso. Eroso. L’altro giorno, parlando delle condizioni del paese con R. – che fa, benissimo, il falegname: lavora non solo in paese e in città, ma anche a Roma e a Milano (molto meglio di qualunque mobilificio industriale, e a prezzi decisamente più contenuti) –, lui se n’è uscito con un termine straordinario nella sua esattezza: è seccato, ha detto. Come se non si trattasse più di una comunità con la sua storia o di un agglomerato di edifici, ma di un sistema organico, di una ‘cosa’ viva e naturale – come in effetti è. Quel “seccato” dice proprio che viva la cosa non è più, ma sta sprofondando per un processo di privazione e di sottrazione, apparentemente irreversibile, in una condizione di non-vita, di sospensione. È come se a un certo punto, da qualche parte tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio degli Anni Dieci, non solo si fosse bloccato tutto, ma alla paralisi fosse seguita una regressione che si manifesta perfino sull’aspetto fisico degli oggetti e delle persone.

Il Sud dimenticato e corroso che è anche Petrosa Jonica, che è l’Italia – palazzi incrostati di impossibili colori tristi, grigio argento verde chiaro crema lavanda ‒ cantieri deserti ovunque e negozi cinesi, merce scaduta, chianche divelte, polvere, terreno, cenere, muffa, il suono della decrepitezza come le folate di vento in un desolato paese messicano da spaghetti western. Fino a pochi decenni fa, aveva l’aspetto di un provolone biancastro adagiato sulla collina; adesso, è come se il provolone si fosse fuso e sciolto, e avesse generato tutti questi parallelepipedi scomposti colati sui fianchi e alle pendici dell’altura (378 metri, se non sbaglio: come recita la scritta vecchissima sopra la ferramenta, oggi piacevolmente incongrua rispetto al contesto che la circonda). Pluf. Un pluf lungo una trentina d’anni. R. sa benissimo quello che è successo. I più svegli lo sanno. Anche io, vagamente, lo so – io che ho abitato qui solo nei miei primi dieci anni di vita, e poi ci sono venuto quasi ogni fine settimana durante la scuola media e il liceo, e poi a Natale a Pasqua a inizio estate…

‒ Christian Caliandro

1 / 3

1 / 3

2 / 3

2 / 3

3 / 3

3 / 3

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati