Talenti fotografici. Intervista a Giulia Marchi

Parola a Giulia Marchi, fra i nuovi talenti dell’obiettivo. Una chiacchierata a tutto tondo sulla fotografia, ma anche sulla letteratura e l’arte plastica.

La fotografia è uno dei mezzi che l’artista riminese Giulia Marchi, classe ‘76, utilizza per la sua ricerca. Una ricerca in cui libro, scultura e installazione sono altrettanto protagonisti. Il suo è un lavoro colto ma mai erudito. È piuttosto il frutto della metabolizzazione di un sapere che ha radici nella sua formazione letteraria e artistica.

Hai studiato lettere classiche con indirizzo archeologico: quanto ha pesato questa formazione sulla tua ricerca?

Il mio percorso di studi è stato fondamentale. La passione per l’arte contemporanea è arrivata con una consapevolezza maggiore nei confronti dell’arte antica. Ho sempre avuto necessità di confrontarmi con fenomeni tangibili, di andare in profondità cercando qualcosa che rimanesse nascosto ma che comunque avesse una sua autonomia materiale, una sorta di fisicità necessaria.

Spesso i tuoi lavori nascono da una ricerca letteraria. Il tuo è un approccio concettuale.

Sì, l’approfondimento sui testi è imprescindibile. Mi piace pensare al mio lavoro come a qualcosa di filologico.

È del 2013 Multiforms, che ti ha condotta a essere una dei dieci finalisti del premio BNL Gruppo BNP Paribas. Mi pare che quel lavoro possa segnare l’inizio del cammino che ti ha portato sino a ora.

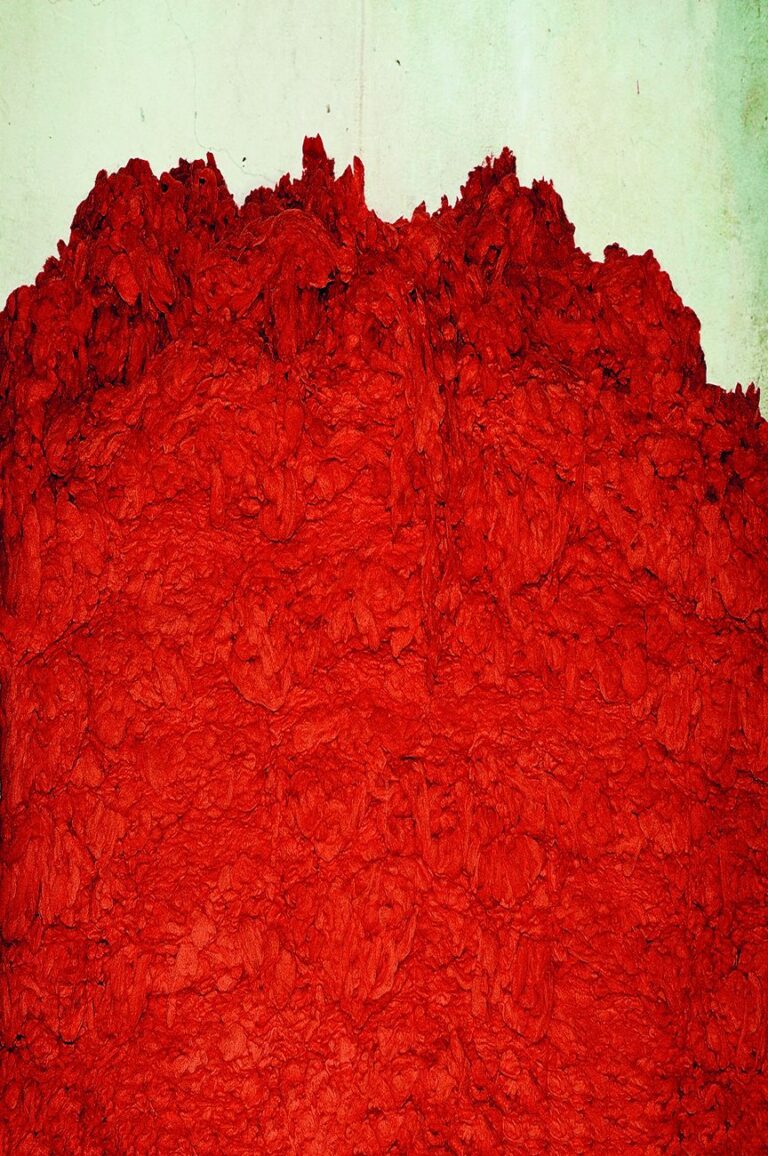

Sentivo la necessità di studiare sistematicamente l’espressionismo astratto americano, in particolare Mark Rothko, a cui è dedicato questo lavoro. Di religione ebraica, Rothko non può associare spiritualità a immagine antropomorfica, e tuttavia al suo lavoro viene attribuita una dimensione mistica e meditativa. Multiforms è un dialogo che tento di instaurare con le sue tele, una ricostruzione dove le mie immagini sono delle appropriazioni, un tentativo di figurazione del sublime, un’iconoclastia di un’esperienza umana. In questo lavoro c’è una dimensione autobiografica, in quanto lana e sabbia, i due materiali che utilizzo per le mie immagini, sono legate alla professione dei miei nonni. Il paesaggio evocato da pure forme in sospensione è il territorio dell’assenza, lo sguardo è accompagnato in uno spazio tattile nel quale la distanza è annullata, assorbita dal colore immersa nei suoi impasti.

Giulia Marchi, Multiforms N. #7, 2013

Con il titolo di Multiforms nasce anche il tuo primo libro d’artista.

Infatti. Poiché con i libri ho un rapporto al limite del feticismo, ogni volta che leggo mi servo di taccuini per scrivere i miei appunti. In una Moleskine utilizzata durante la preparazione e lo studio del lavoro dell’artista di origine lettone ho preso appunti, ho “vivisezionato” testi, ho incollato fotografie. La Moleskine è stata riprodotta ed è contenuta in una piccola scatola di latta assieme alle diciannove immagini che compongono il lavoro. Ogni scatola viene poi riempita sino al culmine con lana o sabbia, a ribadire l’importanza della componente tattile nelle mie ricerche. Il libro è stato realizzato con Danilo Montanari Editore in 124 copie rese uniche da un intervento manuale presente in ogni taccuino.

Dit-mansion: lo spazio abitato del parlante (2015), titolo che rimanda a Jacques Lacan, è un lavoro sulla percezione dello spazio.

Punto di partenza è il concetto lacaniano di “spazio condiviso” costituito da tre dimensioni: reale, simbolico e immaginario. Le immagini del progetto nascono da qualcosa di reale che assume una propria e specifica simbologia; le tre dimensioni plasmano l’immagine riscrivendone i significati, divenendo così stilema del rappresentato. Ho collegato tutto questo a una dimensione linguistica: definiamo uno spazio come tale in base alla fruizione che ne abbiamo. L’immagine di apertura è una citazione del celebre quadro di Jacques-Louis David La mort de Marat e introduce la metodologia di lavoro, la realtà di ciò che stiamo osservando. Grazie a una dichiarata simbologia, ci porta a immaginare ciò che non è in verità rappresentato; parto da una calla per giungere a una dimensione minimalista, al limite del suprematismo. Ho ricercato delle distonie tra quello che un oggetto è e la percezione che di esso ho.

Del 2016 è Fluxus, composto da fotografia, lightbox e sculture in metallo.

Nasce da un racconto di Italo Calvino, Luna di pomeriggio – Palomar. È una riflessione sull’attenzione e sull’abitudine. La luna è presente in cielo per venti ore al giorno, ma noi siamo soliti osservarla solo durante la notte. Con un po’ di attenzione sarebbe possibile percepirne la sagoma anche durante il giorno. Il lavoro è costituito da venti polaroid che cercano una luna diurna oltre che notturna. Una maschera circolare all’interno della macchina fotografica (un dorso polaroid adattato a un foro stenopeico) fa sì che solo la parte centrale della pellicola venga esposta e quindi impressionata: ne risulta così una fake moon, dove la percezione della luna è data da questa circolarità.

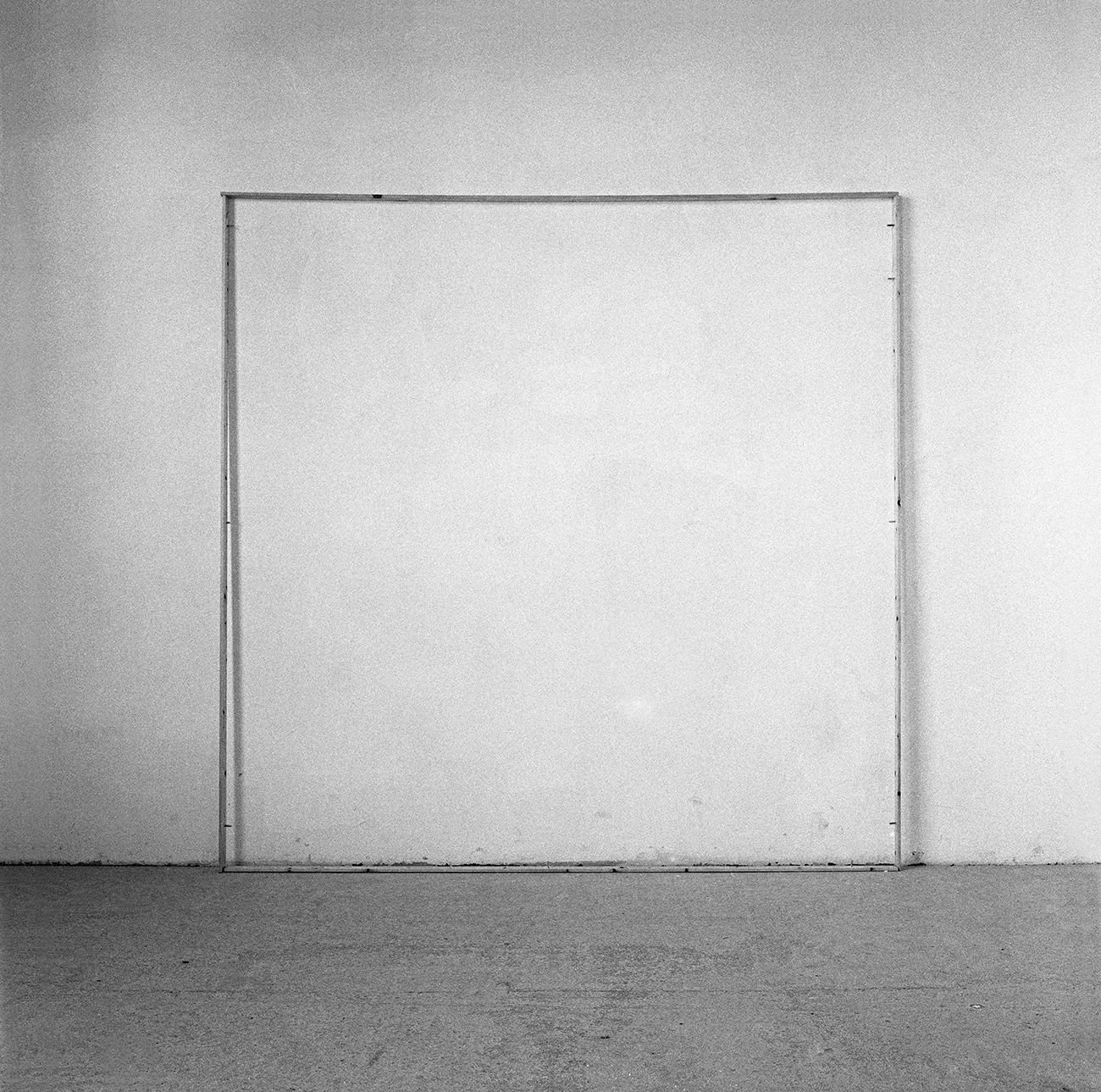

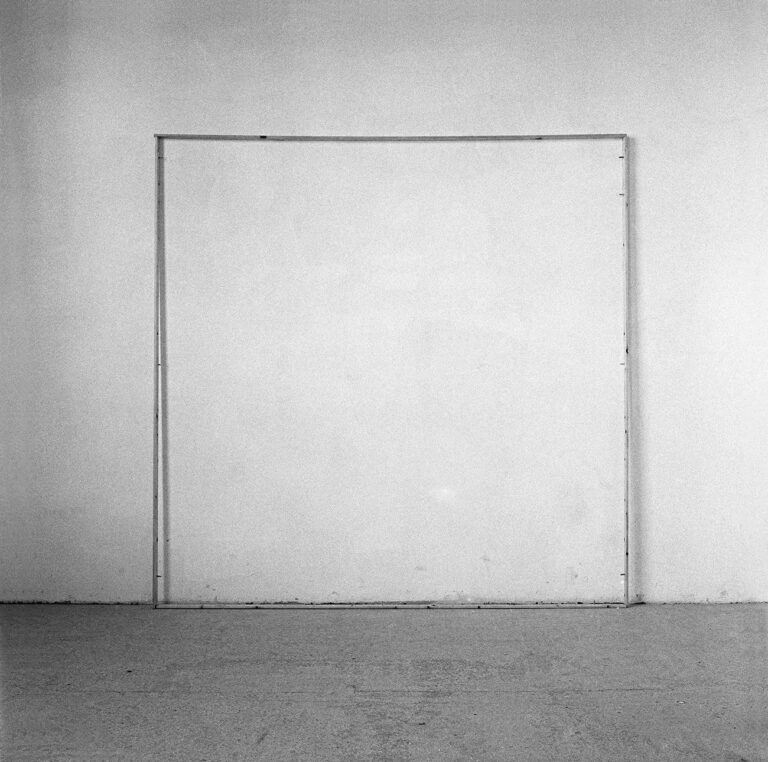

Giulia Marchi, #Spazio 3, 2017

È una sorta di convenzione iconografica… Il tuo lavoro più recente è Fundamental su Sol LeWitt e Rem Koolhaas, in netto anticipo sulla mostra alla Fondazione Carriero di Milano.

Fundamental è il risultato di uno studio approfondito dell’apparato teorico di Rem Koolhaas. Il titolo è una citazione di quello dato alla 14. Biennale di Architettura di Venezia da lui diretta. Il lavoro nasce dal desiderio di mettere in relazione la mia ricerca con i suoi scritti dedicati al concetto di spazio. Il testo di riferimento è Junkspace, che mi ha conquistata per l’aspetto visionario e al tempo stesso estremamente concreto, per il confronto continuo con l’architettura in quanto arte del sublime e la sua comprensione, l’evoluzione degli spazi e l’adattamento obbligatorio con il loro degrado.

Come è strutturato il lavoro?

Fundamental è stato concepito e pensato solo utilizzando quello che lo spazio scelto mi metteva a disposizione: nessun artificio, nessuna intrusione, nessuna luce artificiale. Solo oggetti che sono riuscita a recuperare dalla spazzatura e da quanto destinato a essere definitivamente eliminato: pezzi talvolta da me riassemblati, tentando di confrontare la purezza di uno spazio completamente vuoto con la sintesi e la pulizia delle composizioni geometriche tipiche di Sol LeWitt.

‒ Angela Madesani

In collaborazione con Lara Morello

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #42

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati