Lezioni di critica #6. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (III)

Prosegue la ricognizione di Roberto Ago sull’arte italiana contemporanea. Stavolta a finire sotto i riflettori sono cinque “giovani vecchi”. Personalità che hanno copiato i maestri riuscendo nell’impresa.

Identificandomi in un chimerico Germano Bonito Oliva o Achille Celant, vorrei arrogarmi la paternità simbolica di un manipolo di “giovani vecchi”, i quali sono a mio avviso gli artisti più rappresentativi dell’arte italiana tra quanti emersi negli ultimi vent’anni. Se dovessi redigere il nuovo capitolo della nostra storia dell’arte, sceglierei loro. Ne ho selezionati solo cinque come Bonito Oliva non solo per ragioni di economia, ma anche perché sono gli unici giunti a una piena maturazione. Non escludo affatto che altri artisti, anche di differenti generazioni, possano presto o tardi aggiungersi a questo manipolo di veri e propri eroi nazionali, e tali per le ragioni che andiamo delucidando nel corso di queste tre lezioni. Non appronterò tuttavia alcun manifesto programmatico che non sia già contenuto in un ibrido di quelli formulati dai nostri due grandi critici, aggiornato sul Nicolas Bourriaud dell’ineludibile Postproduction, ma soprattutto sui tempi che corrono.

TRANSAVANGUARDIA POVERA RELOADED (1968-2018)

Sorprendentemente, lo spauracchio con cui ogni studente delle accademie italiane da anni si va misurando, ovvero il diktat per cui guai a copiare Arte Povera e Transavanguardia (nientemeno che la propria tradizione), si è rivelato l’arma vincente di cinque patrioti indiscutibilmente efficaci, i quali tale diktat non solo l’hanno disatteso, ma lo hanno addirittura irriso rimestando gli stilemi e gli immaginari di entrambe le nostre migliori compagini artistiche, notoriamente rivali; con l’aggiunta, va da sé, di quel pizzico di internazionalismo necessario a rinnovarli senza inficiarne la memoria. Non a caso tutti e cinque sono invisi ai nostri curatori esterofili col complesso di provincialità.

Rigorosamente in ordine alfabetico Lara Favaretto, Flavio Favelli, Francesco Gennari, Alessandro Pessoli e Pietro Roccasalva sono la dimostrazione vivente che la mossa vincente (e oggi “lezione”) è stata quella di copiare i maestri, non viceversa. Fare l’italiano ha pagato, non farlo no, o almeno non altrettanto. Dopo la meteora di Cattelan, che ha saputo viaggiare su ben altri livelli di originalità (si può fare gli italiani in molti modi diversi, compresi evidentemente quelli di Beecroft e Vezzoli), essi sono certamente i cinque artisti di maggior qualità emersi nella stagione successiva, il cui ritorno all’ordine, declinato secondo le peculiarità di ciascuno, è un dato di fatto che illustra una volta di più i corsi e ricorsi cui è soggetta l’arte. Nel loro caso, tuttavia, tale ripiegamento sul passato non segna tanto un’involuzione nostalgica, né un cipiglio narcisistico, quanto una vera è propria opera di resistenza rispetto a quell’estetica imperialistica che va falcidiando ogni identità locale.

In questo senso la mostra d’arte italiana Ennesima, che includeva quattro di loro con l’esclusione imperdonabile ma altamente significativa di Favelli, intuì la posta in gioco, ma fu un’occasione mancata, perché incerta se mappare un’identità nazionale riconoscibile o, al contrario, una compagine transgenerazionale disomogenea, e tale in quanto informata da quell’ideologia dominante che sta contagiando soprattutto le ultime generazioni.

Ma torniamo alla nostra lista, ben più esclusiva di quella di Ennesima e That’s IT. Non avendo certo bisogno della mia presentazione, mi limiterò a tratteggiare un breve profilo di ciascun artista alla luce della rilettura comune proposta.

Sopra, Lara Favaretto; sotto, Pino Pascali

GLI IDENTIKIT

Lara Favaretto è un concentrato della migliore Arte Povera, il che fa di lei un’artista solida, professionale e matura. Quasi tutte le sue fatiche risultano efficaci e potenti, la forza dei materiali è sempre riscontrabile così come la sapienza delle soluzioni formali. Una carica esistenziale esibita è ciò che propriamente la differenzia dai suoi maestri. Se anche è l’allieva ideale di Fabro, Zorio, Anselmo, Kounellis, Boetti, Pascali, lo resta innanzitutto di Garutti, senza dimenticare quel retroterra fatto di Minimalismo e Pop Art che pure informa le sue opere. Un pizzico in più di sperimentazione ispirata a maestri che ancora oggi hanno molto da insegnare, ora che è giunta a maturazione, non guasterebbe.

Flavio Favelli ugualmente guarda all’Arte Povera, ma con meno rigore filologico di Favaretto e un’apertura orgogliosa al pop italico. Boetti e Festa, Pistoletto e Schifano, Ceroli e Angeli, Fabro e Rotella, Pascali e Mondino, in molti, comprese alcune sponde d’oltralpe, si danno appuntamento nei suoi assemblage pop-poveristi, raccontando una nostalgia inestinguibile che sa travalicare il registro biografico per farsi monumento collettivo. Se si digita il suo nome su Google-Images, una griglia di opere inconfondibili delinea il ritratto di uno degli artisti italiani più solidi e riconoscibili degli ultimi due decenni. Meriterebbe qualche assist per l’estero, ché l’Italia comincia a stargli un po’ stretta.

Francesco Gennari raccoglie pure lui l’eredità di Arte Povera e Minimalismo, ma anche del De Dominicis più esoterico (che idealmente includo nella Transavanguardia, non me ne voglia dall’aldiqua). Sapendo declinare differenti tradizioni in modo personale e suggestivo, ha saputo ritagliarsi un idioletto estetico coerente e prolifico. La rarità di occasioni importanti, tuttavia, ne sta penalizzando la produttività e la sperimentazione di materiali sempre nuovi, una caratteristica che, a fianco di soluzioni formali rigorose, lo contraddistingue. Semplicemente imperdonabile l’inedia promozionale nei suoi confronti.

Dopo aver osservato le ultime tele di Alessandro Pessoli al miart di quest’anno, ero incerto se inserirlo ancora nella mia rosa. Intendiamoci la qualità era alta, era l’italianità a difettare, si avvertiva che Jordan Wolfson faceva capolino sulla tela. Se la direzione è quella, se l’internazionalismo la spunterà, lo scotto sarà quello di tele progressivamente impersonali ancorché di qualità. È un rischio che mi auguro Pessoli saprà scongiurare perché certamente era, fino all’altro ieri, uno dei migliori pittori e scultori italiani sulla scena, e tale in quanto neo-transavanguardista doc.

Dei cinque artisti compendiati Roccasalva è probabilmente il più talentuoso, tanto che anche all’estero se ne sono accorti da un pezzo. Puntuale rispetto a quel ritorno all’ordine transnazionale che ha caratterizzato l’arte post-11 Settembre, ha in De Dominicis il suo modello di riferimento più ovvio, ma non certo l’unico (nessuno ricorda mai che fu allievo di Fabro). L’artista-iconografo è un raffinato inventore di macchine concettuali che travalicano di gran lunga il pittore di icone, pittore che per la verità vorremmo veder tradito più spesso anche dentro la cornice.

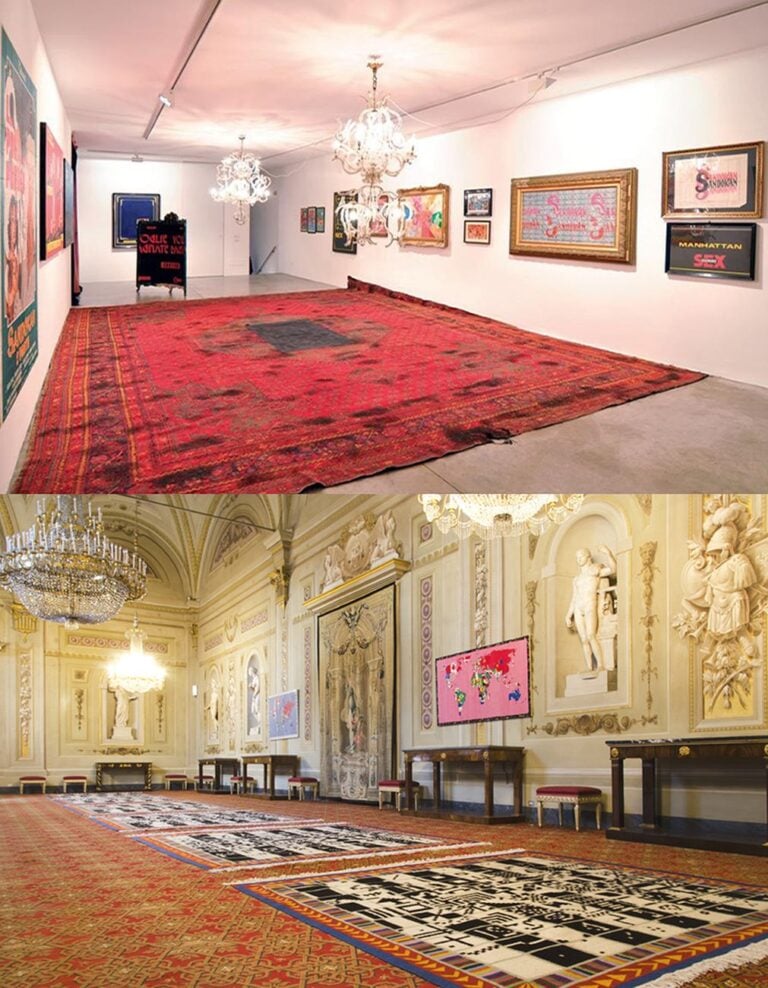

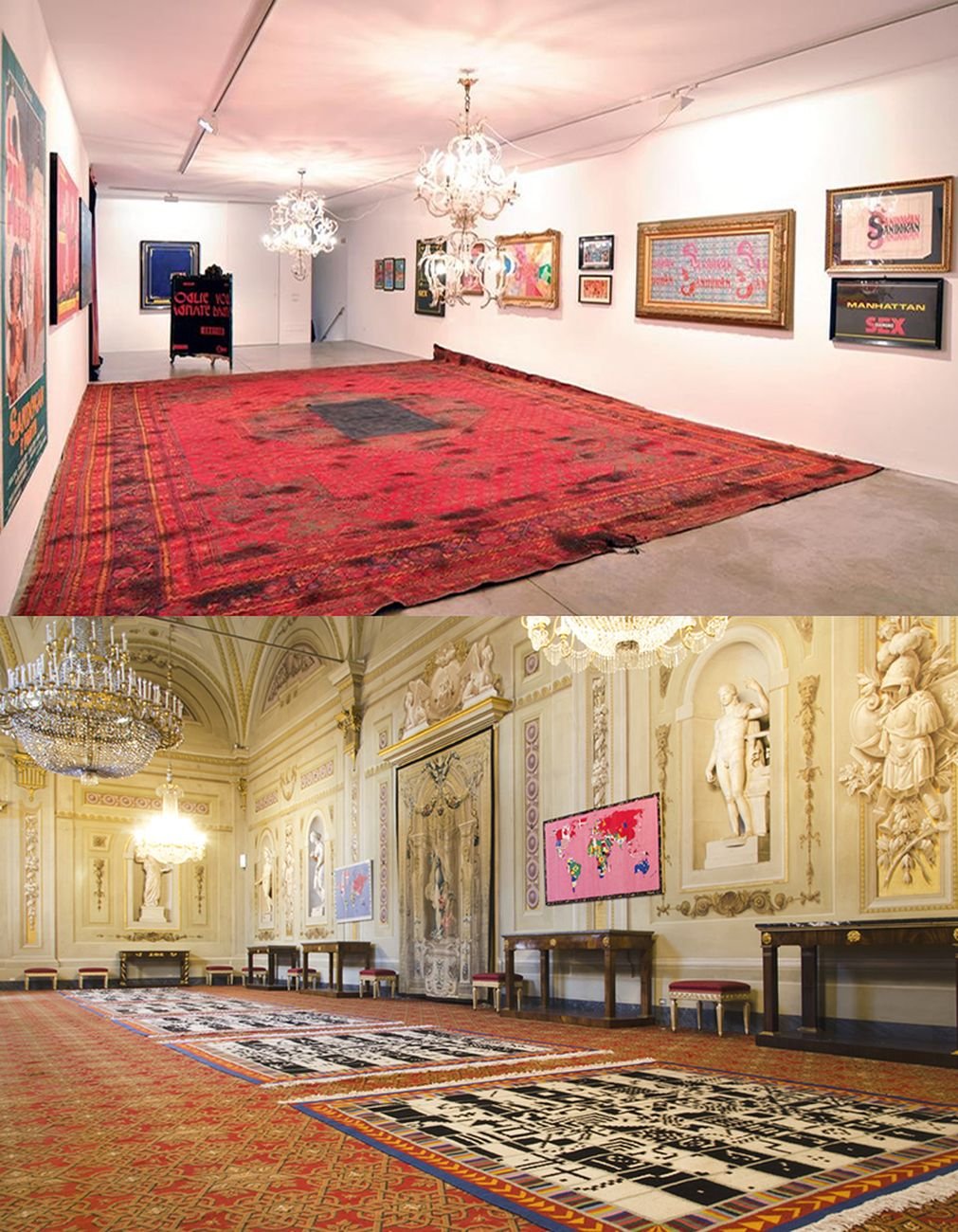

Sopra, Flavio Favelli; sotto, Alighiero Boetti

GLI “ESCLUSI”

Come accennato, si potrebbe aggiungere a questi cinque nomi ancora qualcuno di quegli artisti che condividono il medesimo debito con la nostra tradizione, ma trovo che siano, a differenza loro, problematici. Per citare qualche nome, occorrerebbe rilevare come il talentuoso Roberto Cuoghi mostri un immaginario infantile e una concettualità ridotta ai minimi termini: in una parola, è naïve. Diego Perrone è giunto a maturità a mio avviso con i soli “vetri”, troppo poco. Massimo Bartolini è più che professionale, ma con un’identità artistica incerta. Giuseppe Gabellone all’incertezza unisce la discontinuità. Gianni Caravaggio, Giorgio Andreotta Calò e Micol Assaël sono tutti ugualmente bravi, ma anche differentemente scolastici. Va bene la tradizione, ma occorre uno scarto. Alessandro Piangiamore si sta dimostrando promettente, purché si limiti a quel poverismo bidimesionale serializzato a cui è pervenuto negli ultimi tempi, variando tecniche e materiali. Patrizio Di Massimo, col pennello, anche, ma è ancora acerbo. Altri ancora più giovani mi vengono in mente, ma il vulnus è sempre lo stesso: l’adesione alla nostra tradizione non conosce (ancora) quello scarto necessario al suo rinnovamento. Siccome la nostra Stor(iell)a è in fieri e più di qualche direttiva la si va fornendo, ci si regoli di conseguenza.

Non sono inoltre così distratto da non sapere che Cattelan ha figliato una Paola Pivi e un Piero Golia, i cui esiti, a volte ottimi, appaiono tuttavia epigonali non tanto rispetto a un papà ingombrante, quanto verso lo stile internazionale. Né che alcune realtà riconducibili a nonni differenti da quelli di Arte Povera e Transavanguardia siano attive, pensiamo solo ai tanti assimilabili a un neo-concettuale non meglio identificato e anch’esso contaminato dall’estetica globalizzata, i quali per ciò stesso non possono vantare una solidità e riconoscibilità pari a quelle dei nostri cinque “transavanguardisti poveri”.

Non mi dilungo oltre. Questo passa il convento e non mi pare affatto male. Non spetta a me promuovere i cinque migliori artisti italiani del nuovo millennio, accomunati da un evidente quanto pregevole manierismo. Essi sono non a caso molto noti e apprezzati, anche se non ancora abbastanza da imporsi sulla scena internazionale (a parte forse Roccasalva). Il mio compito, più modesto e ambizioso a un tempo, era quello di selezionarli in quanto i migliori, cominciando a storicizzarli. Chi non è d’accordo con le mie scelte provi a scrivere la sua, di Stori(ell)a. Se poi la mia non avrà saputo entusiasmare, dipende dagli artisti più che da me.

A sinistra, Pietro Roccasalva; a destra, Gilberto Zorio

COPIARE I MAESTRI

Perché, certo, Urs Fischer è altra cosa. Ma proprio perché anche lui ha copiato i maestri, per esempio quei Fischli&Weiss con cui condivide un retroterra non solo artistico. L’attuale Italia dell’arte non ha i maestri mid-career d’America e Nord Europa, c’è poco da fare. A maggior ragione i curatori italiani dovrebbero sponsorizzare i nostri artisti più rappresentativi invece di occuparsi di anonimi “copia&incolla”, senza necessariamente venderli congiuntamente come la nuova realtà italiana (per carità bisogna saperlo fare). I giovani artisti, dal canto loro, è meglio che tornino a copiare i maestri e dunque anche i nostri cinque, magari migliorandoli. Ma se proprio non piacciono, anche quelli degli altri Paesi vanno bene, purché si guardi a idioletti con nome e cognome e mai a stilemi impersonali e parassitari. A meno di avere una personalità artistica tale da riuscire a imprimere all’anonimato il proprio marchio di fabbrica (si pensi di nuovo a Rudolf Stingel), saranno loro a sopravvivere e a riprodursi a scapito dell’ospite di turno.

‒ Roberto Ago

Lezioni di critica #1. La sindrome di Warburg

Lezioni di critica #2. Adriano Altamira e il detour del generale Druot

Lezioni di critica #3. Maurizio Cattelan e il culto occulto

Lezioni di critica #4. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (I)

Lezioni di critica #5. Lezioni di critica #5. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (II)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati